从剧本到电影——每周剧本精读之《白丝带》与《爱》(三)

上一回我分析了《白丝带》的镜语,节奏感比《爱》要强,但未什么《白丝带》看起来要沉闷许多呢?

原因一:

比起《爱》所用的法语来,《白丝带》的德语实在太凶残了.........

别笑,我很严肃哒~

你说《白丝带》里大伙儿说“谢谢”都是“弹壳”(德语中“谢谢”翻译做Danke,音译过来就是“弹壳”)这种战斗语言,这片子怎么能温柔亲近的起来..............

而《爱》里大家说的可都是高贵冷艳吐痰音的法语哦,“谢谢”都是“咩和西”(陡然间有了亚克西的喜感是怎么回事........),气质不要相差太远好吧。在精神分析学家拉康的眼中,使用何种语言对于刚度过镜像期正过渡到象征界的孩子有决定性的影响,不同语言的气质会造成每个国家迥然不同的性格差。

当然这肯定不是主要原因,法语片也有苦大仇深的《撒旦探戈》,当年我看睡了又醒醒了又睡就放弃了,推荐失眠的朋友看起来。

原因二:

从剧作和拍摄角度上来看,《白丝带》对群像人物的设置和拍摄都是很失败的。

其实《白丝带》的故事还是很清晰的,主要讲的是一个平静压抑的小山村突然发生了一系列的罪恶事件,那背后的元凶到底是谁呢?

(剧透,没看过片子的请绕道)

最后的答案是村子里的孩子们,但每个成年人都是元凶,因为他们将人性的恶展现的淋漓尽致。

这部电影将背景设置在一战前,电影中男爵提到了费迪南大公在萨拉热窝被杀,这可是一战的导火索(但我在第一次看电影的时候完全没注意到,等看了剧本才发现这么个重要背景,之后老师口述了战争爆发我也没意识到那是一战.......真是看片不认真啊),很明显《白丝带》走的是政治隐喻剧的路线,这个村庄里展现出来的恶像是亚马逊的蝴蝶一样煽动翅膀,将其扩散到了全世界。

这样的设定其实看着挺带感的,放在好莱坞肯定是高潮迭起的悬疑惊悚片,就算是放在欧洲其他导演,也会是《谁能杀死孩子们》这样又好看又引人深思的电影(强烈推荐这部70年代的西班牙恐怖片,和《白丝带》相似的剧情设置,走的却是完全不同的表达方式,我从里面看到了诸如中国文/革等各种社会政治隐喻,这是一部把弑父恐惧放到最大的电影。)

而反观白丝带的整个看剧本、观影过程中,我都一路很烦躁很烦躁根本没心思注意什么隐喻乱七八糟的,因为我正忙着梳理人物关系。

和《爱》极简的人物关系和场景设置不同,《白丝带》出场人物非常多,空间关系也非常复杂。

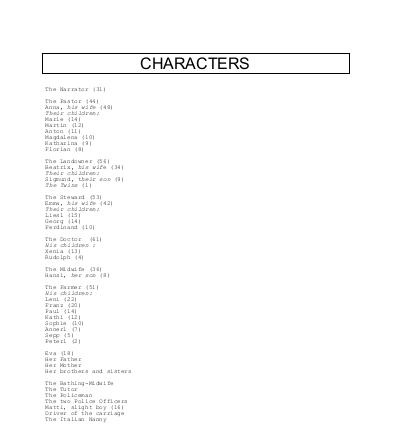

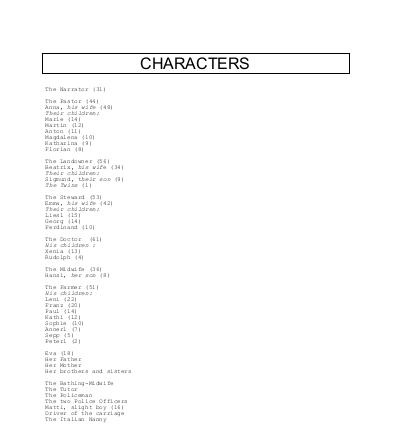

剧作的第一页纸密密麻麻地以家庭为单位写满了影片中的人物,除了负责念道白的老师外,共有八户家庭,这八户人家,分别是牧师两口子和他的六个孩子、地主两口子和三个孩子、雇农两口子和三个孩子、医生和他两个孩子、和医生之间有隐秘感情的产婆和她的两个孩子、农民和他八个孩子、Eva和她的父母兄弟。

从人物设置上来说老师是整部电影的核心人物,他一直在串联着整个故事,但其存在感太弱了,作者对他的描述如下: a slight man, hardly 30 years old(瘦弱、将近30岁的男人)

其实老师所承担的任务和《银魂》中新八唧一样——吐槽,准确来讲他的角色也可以简化成一副眼镜。

虽然其间导演也安排他跟Eva爱情戏,算是整部压抑的电影当中比较温暖的一笔。但是这段感情很俗套,大概就是一个善良的老男人和一个甜美纯真年轻姑娘之间的感情,根本没有达到深化和升华全片的效果。

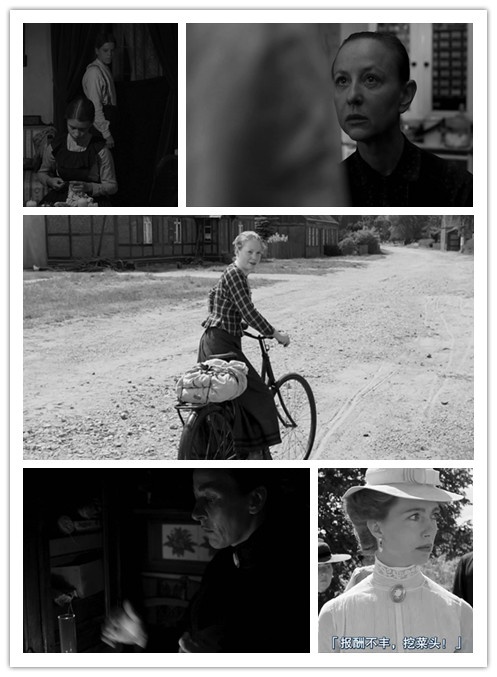

而八户人家主要人物塑造上,可以用千篇一律来形容,男人要不就是在性方面虚伪邪恶(比如跟产婆乱搞还要羞辱她的医生,和自己女儿乱伦的牧师),要不就是中二病暴力狂(雇农破坏菜地);女人要不是面孔模糊(比如牧师老婆),要不就是淫邪出轨(比如男爵老婆、产婆),基本通过人物的行动,你是分不清谁跟谁的。

孩子们的面孔就更加模糊

以Marrie这个中心人物基本为例,她基本没什么个性,原作对她的描写是这样的“a delicate, pretty and polite girl of around 13 who has the odd characteristic of already behaving like an adult.”(一个乖巧有礼貌的13岁小姑娘,不过很奇怪性格却已经是小大人了),但在剧本中(电影中也是如此),她干的最多的事情就是带着小孩子们跑来跑去各种围观,能反映她性格的行动一段都没有,非常失败。

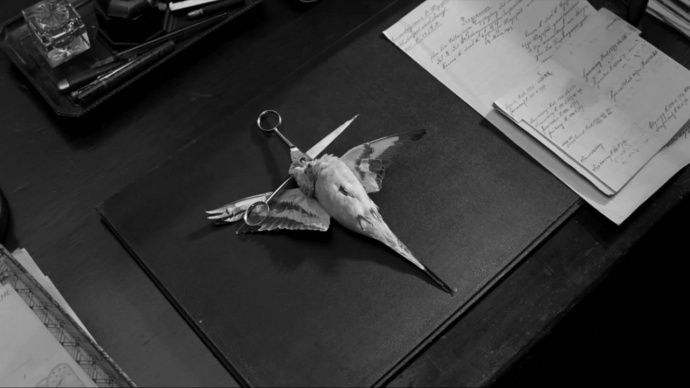

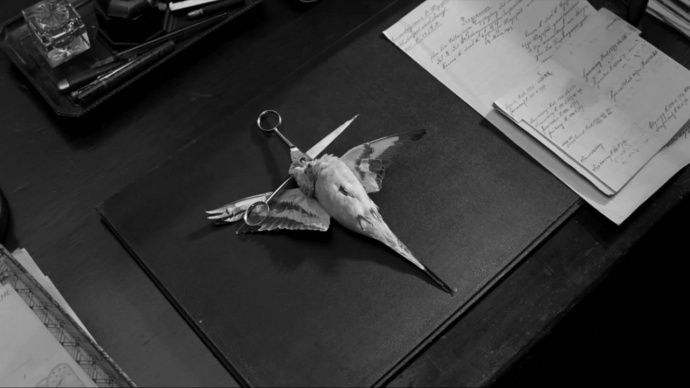

反观另外一个不太重要的牧师女儿Magdalena,在跟父亲乱伦被弟弟撞破后,用剪刀插死父亲的鸟,摆成了十字架造型,这一段就让她的形象一下子鲜明起来。

其实哈内克根本没必要写那么多组家庭,比如雇农那条线根本就没必要,删除了也没什么影响,探讨死亡可以换其他的方式;也没必要写那么多人物,比如牧师家的两个女儿Marrie和Magdalena就可以合并成一个人物来写,这样人物形象鲜明,观众也不会风中凌乱不停问“这是谁?咦,这尼玛又是谁?”

我认为哈内克在《白丝带》的人物写作方面,完全是失败的。臃肿、重复、面目模糊的人物没有脱离纸面活过来,他们只是编剧兼导演操纵下的人偶,没有个性没有目的,编剧让他们做什么就做什么。

有影评人说《纽约黑帮》就像个变形的建筑,西科塞斯不停往里添加各类他喜欢的元素——尖顶、穹顶、天梯、巨大的玻璃窗,那相比起来《白丝带》就是高迪的圣家族大教堂,同时哈内克还缺乏高迪的幽默感。

到了电影当中,情况也没有一点好转

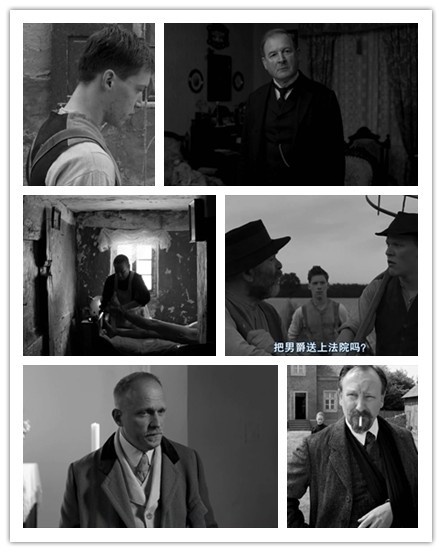

作者一开场用几个克制的镜头再加上偶尔出现的旁白介绍村子里的家庭构成,此时大家穿得都差不多甚至打扮得都一样:女人们都是梳着禁欲的发髻,穿着沉闷的黑色衣裳;男人则是标准的三件套,衣服扣得一丝不苟。没有剧本中用来区分人物的名字,我就更不可能在如此短的时间里搞清楚错综复杂的人物关系。很老实地说,第一次看《白丝带》我都要疯了,因为我根本分不清里面谁对谁,这样不管作者悬疑成分设计得多好我都根本无法往下看。

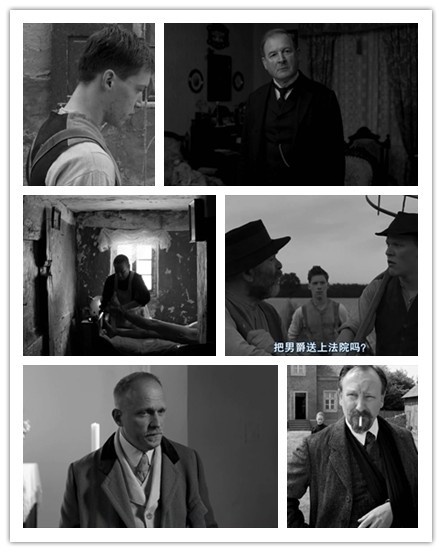

男性人物群像

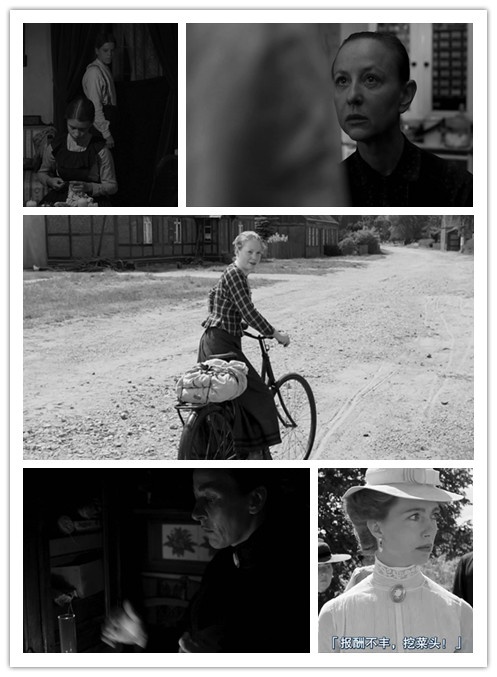

女性人物群像

而成群结队出现的孩子更是让我一头雾水

而且在成片导演还会删除一些在我看来让人物关系变清晰的细节。

比如在剧本中,产婆和她的智障儿子一出场就有互动:

She has seen her son, who's coming out of the door: he is a mongoloid boy of 8. His name is Hans. He hesitates, as he sees his mother surrounded by the others. The midwife leaves the group and goes over to him.

她看见了自己的儿子出来,他是个8岁的蒙古症患儿,名叫汉斯,他看见其他人围着母亲有些犹豫,产婆直接走向他

Hans looks doubtfully, first at the schoolteacher, then at his mother, who nods at him encouragingly. After hesitating for a second, he starts to SING:

HANS:

最初看的时候我根本就没有意识到这两人是母子,我以为她就是路过看了一眼这个孩子......

虽然之后两人还有互动,比如智障儿来拉着他母亲欢快地跑走

但这个镜头只有短短的数秒,我还在消化刚才警察说的医生这个案子,哪有时间管小朋友带着妈妈跑啊。

这一切细节的叠加导致我看电影时第一次听产婆跟医生说“我有两个智障的儿子要照顾,你是更严重的那个”这句牛B闪闪的台词时,我的第一反应是“她还有个儿子?”

这样从剧本到拍摄的缺失,使得一个很好的故事变得莫名糟烂,作者的野心太大,但以其能力,根本就hold不住。

那,为什么《爱》又能在如此慢的节奏下变得如此轻灵呢?

我们下回再说。

原因一:

比起《爱》所用的法语来,《白丝带》的德语实在太凶残了.........

别笑,我很严肃哒~

你说《白丝带》里大伙儿说“谢谢”都是“弹壳”(德语中“谢谢”翻译做Danke,音译过来就是“弹壳”)这种战斗语言,这片子怎么能温柔亲近的起来..............

而《爱》里大家说的可都是高贵冷艳吐痰音的法语哦,“谢谢”都是“咩和西”(陡然间有了亚克西的喜感是怎么回事........),气质不要相差太远好吧。在精神分析学家拉康的眼中,使用何种语言对于刚度过镜像期正过渡到象征界的孩子有决定性的影响,不同语言的气质会造成每个国家迥然不同的性格差。

当然这肯定不是主要原因,法语片也有苦大仇深的《撒旦探戈》,当年我看睡了又醒醒了又睡就放弃了,推荐失眠的朋友看起来。

原因二:

从剧作和拍摄角度上来看,《白丝带》对群像人物的设置和拍摄都是很失败的。

其实《白丝带》的故事还是很清晰的,主要讲的是一个平静压抑的小山村突然发生了一系列的罪恶事件,那背后的元凶到底是谁呢?

(剧透,没看过片子的请绕道)

最后的答案是村子里的孩子们,但每个成年人都是元凶,因为他们将人性的恶展现的淋漓尽致。

这部电影将背景设置在一战前,电影中男爵提到了费迪南大公在萨拉热窝被杀,这可是一战的导火索(但我在第一次看电影的时候完全没注意到,等看了剧本才发现这么个重要背景,之后老师口述了战争爆发我也没意识到那是一战.......真是看片不认真啊),很明显《白丝带》走的是政治隐喻剧的路线,这个村庄里展现出来的恶像是亚马逊的蝴蝶一样煽动翅膀,将其扩散到了全世界。

这样的设定其实看着挺带感的,放在好莱坞肯定是高潮迭起的悬疑惊悚片,就算是放在欧洲其他导演,也会是《谁能杀死孩子们》这样又好看又引人深思的电影(强烈推荐这部70年代的西班牙恐怖片,和《白丝带》相似的剧情设置,走的却是完全不同的表达方式,我从里面看到了诸如中国文/革等各种社会政治隐喻,这是一部把弑父恐惧放到最大的电影。)

而反观白丝带的整个看剧本、观影过程中,我都一路很烦躁很烦躁根本没心思注意什么隐喻乱七八糟的,因为我正忙着梳理人物关系。

和《爱》极简的人物关系和场景设置不同,《白丝带》出场人物非常多,空间关系也非常复杂。

剧作的第一页纸密密麻麻地以家庭为单位写满了影片中的人物,除了负责念道白的老师外,共有八户家庭,这八户人家,分别是牧师两口子和他的六个孩子、地主两口子和三个孩子、雇农两口子和三个孩子、医生和他两个孩子、和医生之间有隐秘感情的产婆和她的两个孩子、农民和他八个孩子、Eva和她的父母兄弟。

从人物设置上来说老师是整部电影的核心人物,他一直在串联着整个故事,但其存在感太弱了,作者对他的描述如下: a slight man, hardly 30 years old(瘦弱、将近30岁的男人)

其实老师所承担的任务和《银魂》中新八唧一样——吐槽,准确来讲他的角色也可以简化成一副眼镜。

虽然其间导演也安排他跟Eva爱情戏,算是整部压抑的电影当中比较温暖的一笔。但是这段感情很俗套,大概就是一个善良的老男人和一个甜美纯真年轻姑娘之间的感情,根本没有达到深化和升华全片的效果。

而八户人家主要人物塑造上,可以用千篇一律来形容,男人要不就是在性方面虚伪邪恶(比如跟产婆乱搞还要羞辱她的医生,和自己女儿乱伦的牧师),要不就是中二病暴力狂(雇农破坏菜地);女人要不是面孔模糊(比如牧师老婆),要不就是淫邪出轨(比如男爵老婆、产婆),基本通过人物的行动,你是分不清谁跟谁的。

孩子们的面孔就更加模糊

以Marrie这个中心人物基本为例,她基本没什么个性,原作对她的描写是这样的“a delicate, pretty and polite girl of around 13 who has the odd characteristic of already behaving like an adult.”(一个乖巧有礼貌的13岁小姑娘,不过很奇怪性格却已经是小大人了),但在剧本中(电影中也是如此),她干的最多的事情就是带着小孩子们跑来跑去各种围观,能反映她性格的行动一段都没有,非常失败。

反观另外一个不太重要的牧师女儿Magdalena,在跟父亲乱伦被弟弟撞破后,用剪刀插死父亲的鸟,摆成了十字架造型,这一段就让她的形象一下子鲜明起来。

其实哈内克根本没必要写那么多组家庭,比如雇农那条线根本就没必要,删除了也没什么影响,探讨死亡可以换其他的方式;也没必要写那么多人物,比如牧师家的两个女儿Marrie和Magdalena就可以合并成一个人物来写,这样人物形象鲜明,观众也不会风中凌乱不停问“这是谁?咦,这尼玛又是谁?”

我认为哈内克在《白丝带》的人物写作方面,完全是失败的。臃肿、重复、面目模糊的人物没有脱离纸面活过来,他们只是编剧兼导演操纵下的人偶,没有个性没有目的,编剧让他们做什么就做什么。

有影评人说《纽约黑帮》就像个变形的建筑,西科塞斯不停往里添加各类他喜欢的元素——尖顶、穹顶、天梯、巨大的玻璃窗,那相比起来《白丝带》就是高迪的圣家族大教堂,同时哈内克还缺乏高迪的幽默感。

到了电影当中,情况也没有一点好转

作者一开场用几个克制的镜头再加上偶尔出现的旁白介绍村子里的家庭构成,此时大家穿得都差不多甚至打扮得都一样:女人们都是梳着禁欲的发髻,穿着沉闷的黑色衣裳;男人则是标准的三件套,衣服扣得一丝不苟。没有剧本中用来区分人物的名字,我就更不可能在如此短的时间里搞清楚错综复杂的人物关系。很老实地说,第一次看《白丝带》我都要疯了,因为我根本分不清里面谁对谁,这样不管作者悬疑成分设计得多好我都根本无法往下看。

男性人物群像

女性人物群像

而成群结队出现的孩子更是让我一头雾水

而且在成片导演还会删除一些在我看来让人物关系变清晰的细节。

比如在剧本中,产婆和她的智障儿子一出场就有互动:

She has seen her son, who's coming out of the door: he is a mongoloid boy of 8. His name is Hans. He hesitates, as he sees his mother surrounded by the others. The midwife leaves the group and goes over to him.

她看见了自己的儿子出来,他是个8岁的蒙古症患儿,名叫汉斯,他看见其他人围着母亲有些犹豫,产婆直接走向他

MIDWIFE:

Well, did you enjoy the singing?

产婆:

怎么样,喜欢唱歌么?

HANS (nods eagerly):

It was great!

汉斯(使劲点头):

好棒!

The schoolteacher comes in.

(老师走了进来)

SCHOOLTEACHER:

Show your mother what you’ve been singing.

老师:

给你妈妈看看你学了写什么。

Hans looks doubtfully, first at the schoolteacher, then at his mother, who nods at him encouragingly. After hesitating for a second, he starts to SING:

他看上去有点迷惑,他先看了看老师,再看看向他点头加油的母亲,迟疑了一秒后,开始唱了起来。

HANS:

La... La... lalala...

汉斯:

啦啦啦..........

但这一段在成片里完全没有表现,两人刚开始见面只有这么一个简短镜头

最初看的时候我根本就没有意识到这两人是母子,我以为她就是路过看了一眼这个孩子......

虽然之后两人还有互动,比如智障儿来拉着他母亲欢快地跑走

但这个镜头只有短短的数秒,我还在消化刚才警察说的医生这个案子,哪有时间管小朋友带着妈妈跑啊。

这一切细节的叠加导致我看电影时第一次听产婆跟医生说“我有两个智障的儿子要照顾,你是更严重的那个”这句牛B闪闪的台词时,我的第一反应是“她还有个儿子?”

这样从剧本到拍摄的缺失,使得一个很好的故事变得莫名糟烂,作者的野心太大,但以其能力,根本就hold不住。

那,为什么《爱》又能在如此慢的节奏下变得如此轻灵呢?

我们下回再说。

本文为作者 isolatedlands 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/26185