讲座 | 朱天文:与侯孝贤最好的时光都在谈电影

侯孝贤的最新电影《刺客聂隐娘》已定于8月27日在全国上映,在之前的第68届戛纳电影节上,他因此片斩获最佳导演奖。本文由2015年5月28日朱天文在La FEMIS(法国高等电影学院)讲座整理所得,她在讲座里谈到侯孝贤电影创作的大量细节,讲座以问答讨论形式进行。

整理与翻译:肖颖、梁珊

“侯孝贤非常亲近文字”

Q:能谈一谈您是如何与侯孝贤导演相识,并开始合作的吗?

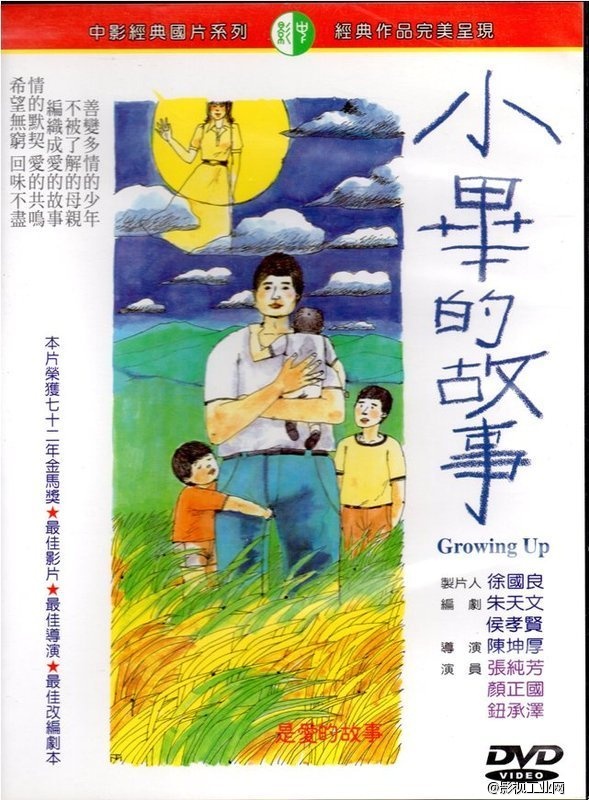

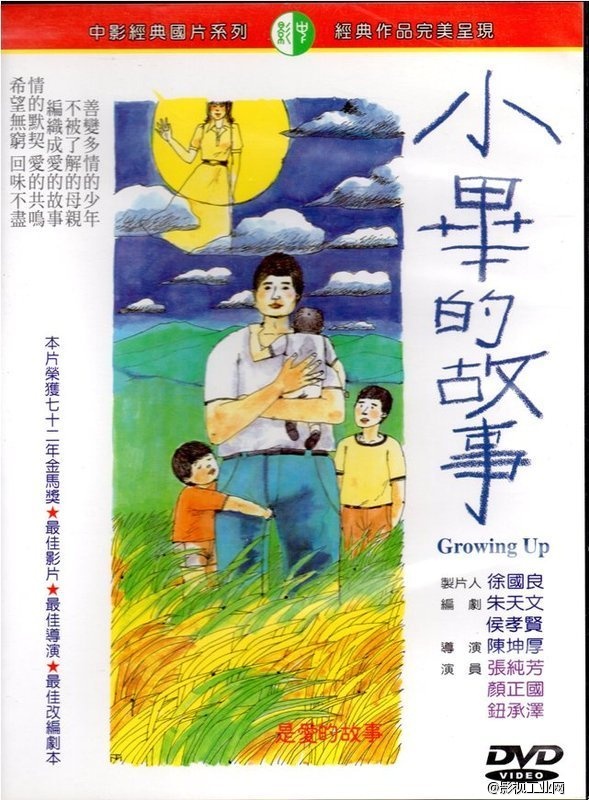

A:要讲起来的话,这是段很久以前的往事了,应该是1982年,等于上个世纪的80年代初。自己有一部短篇小说叫《小毕的故事》,在台湾的《联合报》发表出来。当时我们那一代是不看国片的,所谓的国片就是台湾自己生产的电影,我们从小看得最多的是好莱坞电影。到了高中、大学时候,文青嘛,都看欧洲电影。

那个时候正好是香港的新浪潮,像徐克啦,许鞍华啦,我们是看他们的电影。所以所谓的台湾国产片我们是不看的。在1982年我这么一篇短短的故事在联合报登出来的时候,当时就透过一个朋友,就是侯孝贤的摄影师陈坤厚,说要来买《小毕的故事》,我都不知道他们是谁。因为他们当时拍的是非常商业的片子,所谓的过年档,贺岁片,类似现在的成龙演的片子。因为那时我们根本不看这种片子,所以不知道他们是谁。当时台湾最大的奖项金马奖,获奖的全部作品都是港片,唯一一部台湾获奖片叫《在那河畔青草青》,唯一的台湾最佳影片,最佳导演,最佳剧本吧,还有个童星吧之类的,只有这一部,其他全都是港片。

这样我们一听,啊,侯孝贤,我们大概知道,看到报纸上说今年唯一一部对抗港片的台湾电影。因为他们要买这个版权,所以我就答应了。我们就约在当时台湾非常有历史的咖啡馆,叫明星咖啡屋,是一个俄国人开的,当时这个俄国人一起和国民党撤退到台湾。

我们当时是把国片当做一个,怎么讲,娱乐圈的人,印象是非常不好的。娱乐圈和影视圈所有恶习的集大成者,所以印象非常不好。所以当我要和他们去谈这个版权的时候,我身边的朋友都对我感到很担心。我的朋友就开始给我出主意,和他们约见的时候就故意把自己打扮很老,高跟鞋,穿着窄裙、线衫,头发整个盘起来,就是一副不会被人欺骗,精明干练的样子。

我在明星咖啡屋看到的就是两个人,一个是侯孝贤,还有一个就是陈坤厚,其实就是两个小鬼,非常年轻,不是我们印象里头那种电影圈的人。所以,一谈下来就觉得有些一见如故。当时版权价钱谈的是台币一万块买的,太少了哦,我记得当时侯孝贤还在旁边说一万块太少了,要不要两万块这样。可是后来还是一万买的这篇五千字的短篇故事。

我也觉得没有什么问题,有差不多一个星期在明星咖啡屋讨论这篇小说。那时也真的是年轻呀,然后候导就说那你就回去写剧本,我那时候也没有写过电影的剧本,只写过一个电视剧的剧本。没写过电影剧本,他就说那你就去写吧。从剧本讨论到写出来大概就十天,不到两个星期的时间。就做出来,看那个时候多年轻。在写剧本之前,他就给了我两张电影票,当时正在上演的《在那河畔青草青》,和当时的另一个编剧,我的少年朋友,叫丁亚明,我喊她阿丁,所以我们一起到戏院看了当时所有金马奖入围作品的放映。一看,发现原来他拍的东西是这样的,我们也非常的惊讶。

这部片也在今年的布鲁塞尔电影图书馆做了修复,前天我们又重新看了一次。就发觉,侯导很多的电影元素在这部里面就都在了。写实的,用真实场景,用非常不逻辑编剧的,其实这部电影都出现了。前两天又看了下,只是觉得音乐放得很多,有点像宝莱坞。而且他们是商业片起家的,所以,这里面用的男主角都是当时最红的歌星。然后制片人是一个做流行音乐走红的人,整个电影都在放歌,我们真的觉得很像宝莱坞,一有情感就开始唱歌了。所以不管他那时候的《就是溜溜的她》或者是《风儿踢踏踩》都是用当时最红的歌星。虽然我们那个时候没有看过这些电影,但是那个时候去大街小巷的面店吃饭啦,都是放现在听起来很愚蠢的歌。

Q:侯孝贤见您的时候紧张吗?因为您的父母也是知名作家。

A:我不知道他那时候紧不紧张,可是我觉得侯导演有个本事。我们中国叫做素面相见,就是直面相见,不管你是总统还是知识分子,直接没有隔阂的见面,我觉得是他很大的特点。所以相见之下,他好像也没有什么紧张。所以我们中国说非常的江湖,可以和各个社会阶层的人直面相见,我觉得这是他电影的一个感觉能力,这是他一个很大的特点。所以后来我们都去补看他的那些商业片,很多的元素即便在他商业片里面也有出现了,写实,也有别于我们那个时候所谓的琼瑶的“三厅”电影。他已经把那个拉到外头去了,这些元素其实都在了。三厅呀,就是客厅、咖啡厅,什么这样子之类的。

所以,我们就是从《小毕的故事》那时候开始合作的,这部电影在当时非常的卖座,在那个时候的台湾,觉得非要用卡司、用歌星的时候,他完全用非演员,所以没有人想到会这么卖座,我们才会合作下一部,所以就这样一直合作下来是从这部开始的。

Q:侯孝贤平时都看什么书?

A:其实他是从小就什么书都看,当然是从武侠小说看起,看遍所有的武侠小说,再看当时所谓的言情小说,到租书店去看,现在是没有了。但是就是什么黑社会小说看完,言情小说看完,没有东西看了,就去他们小镇图书馆,在那里就看到了我父亲那一代算是严肃小说吧。

所以他其实是非常近文字的,这也是我看到的导演中少数书看得非常快。因为导演常常是一个影像思考,或者用影像接触这个世界的,有时对文字的吸收是比较慢的。但是我觉得侯导演从小一直在租书店看书,看书,更别说那些什么《济公传》啦,《三国演义》这种,都是小时候看的。所以我觉得他是一个非常亲近文字的人。

Q:您们现在还去明星咖啡馆讨论吗?

A:现在是去离我家比较近,比较适合的地方,很不幸是一个叫做星巴克。或者捷运站出来有个7&11,一般都是在我家附近。现在我是争取时间写自己的长篇小说,常常是在电话里头讨论的。侯导每次想到些觉得过瘾的东西,就会打电话来讲。所以我们电话费累积起来就很高了。到了实际要开始操作,分场什么的,就去星巴克或是7&11,电话讲到一个程度觉得应该要有一个书面的,就会有一个碰面。和以前天天去客中坐讨论的工作方式已经很不一样了。因为年纪大了,觉得上帝的时间一直在偷工减料,不够,所以常常用电话讲。讲得差不多了,再碰面。

Q:《小毕的故事》之后是?

A:是《东东的假期》。其实侯导演非常特别,他的故事几乎都是从工作人员中找到的。比如《恋恋风尘》就是吴念真初恋及失恋的故事,比方说《千禧曼波》当时他认识了一群年轻朋友,这些朋友是做发型的认识的,就拍他们的故事。像《咖啡时光》就是他常年的日本翻译的故事。所以《东东的假期》也真的去我外公家拍的,这太难得了,因为现在外公家没有了,五十年块木盖的房子损坏得很厉害,但是全部都留在电影了。

Q:《东东的假期》的故事是?

A:用了我妹妹写的一个故事,跟另外一个故事合起来。因为开始写小说本来就是从熟悉的东西开始写起,所以我们等于从过往很多故事细节都会用进去,用到电影里头。这是我妹妹一个比较具体的故事。其他部分都是分散在我们过往的小说、散文里的。

其实在台湾,受日本教育,所以家庭看起来也像是父亲大男人的这种,但是真正家庭支撑力量和家庭气氛,背后的东西其实是妈妈。后背的支撑是女性,但是都被日本这种大男人教育给掩盖了。尤其现在老龄化越来越严重,就越能感觉是这样,我觉得是因为男人大半辈子都是在职场,等到他们一退休,他们的人际关系和生活的大半辈子关系就没有了,一下子就变得非常衰弱。但是相对的女性却一直在现实里头,她的人际关系、平常所接触的始终都不会断。所以到了男人60岁退休后,家庭中女性的全部力量都出来,而父亲因为以前都在职场,不常在家,但现在突然那么一直呆在家里头,就会显得很多余,这在高龄化社会的家庭中也是一个很常见的现象。

电影的三次复活

Q:侯孝贤电影和剧本之间是个什么样关系?

A:其实是个大概剧本,到了现场之后,会有几次大的不同,一次是纸上作业,一次是现场拍摄,还有非常重要最后的剪接,所以有这三次大的转变。我记得一个已经去世的法国导演叫布列松,他曾经讲过自己的拍摄经验:电影在脑中想时是活的,死于剧本的作业,在拍摄时复活,又死于底片,在剪接时又复活了。侯导常常引用他的话,讲多了,我都以为是他自己讲的话了。其实就是他的拍片状况。

布列松讲的在脑中想时是活的,其实就是我和侯导对剧本的讨论过程,因为在讨论时,就像是牛在耕田,犁田的工作就是形成了一种磁场,这就是导演脑中想要的东西。所以在讨论的过程,导演要的那些东西已经在他心里和脑子里了。我们怎么去想象、去把有趣的东西相结合,这个时候是活的。到了差不多的时候,就让我把这些东西写出白纸黑字,这个阶段,是布列松说的死于剧本的纸上作业,这时候,导演就是看景,最重要的工作就是找场景,这时候,所以在剧本发展的时候,常常是因为一个人,演员也好,一个很过瘾的人也好,是根据他们在发展的,这时候导演就自己去进行了。“死于剧本的作业”,这句话不是假的,我常常说我是在做一个秘书工作,就把讨论过程写成大家都可以看得懂得文字。

侯导用他女儿小学时的作业本写来写去,这个本子没有人看的懂,可是我们在一起讨论,所以我肯定看的懂,他就把这个本子上的草稿也好,所有你想的轨迹也好,就扔给我,我就根据它一条条整理出来,变成文字而已。所以剧本写出来,导演是不看的,他早就去看景了,这个剧本主要是打印出来,发给工作人员,有个依据去执行拍摄的任务。到了拍摄现场,导演是不看剧本的,因为经常用的是非演员,也不要求他们去看剧本,背台词。他看好了场景气氛,就叫演员进来。他不看剧本,凭借的是我们之前讨论一个月、半月累积起来的那个磁场,他可以判准这个就是我要的。虽然现场很乱,但是他心中已经操练、犁田过这么久,所以他在现场的眼光是很锐利的。现场常常是直觉的判断,什么是他觉得好的、是他要的,这就是在拍摄当下复活的意思,把剧本丢开,盯着演员看,这时候摄影机就会捕捉些无法设计出来的东西,他全心全意的注意着拍摄的客体。侯导是根据现场,不画分镜头,摄影师没有分镜表这种东西。不是一个萝卜一个坑做分镜这件事。所以,最后底片拍出来什么东西是不知道的,这就是死于底片。然后到了剪接机上开始看这些底片,剪辑片子,会发现很多摄影机捕捉的好东西,可能拍摄现场都不知道,侯导就把觉得ok的东西都挑出来重新组合,那些觉得不好的,管你是在剧本里头他期待的讯息、期待的转折,他都一概不要。所以说在剪接当中再次复活。

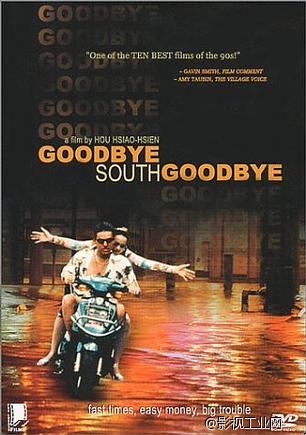

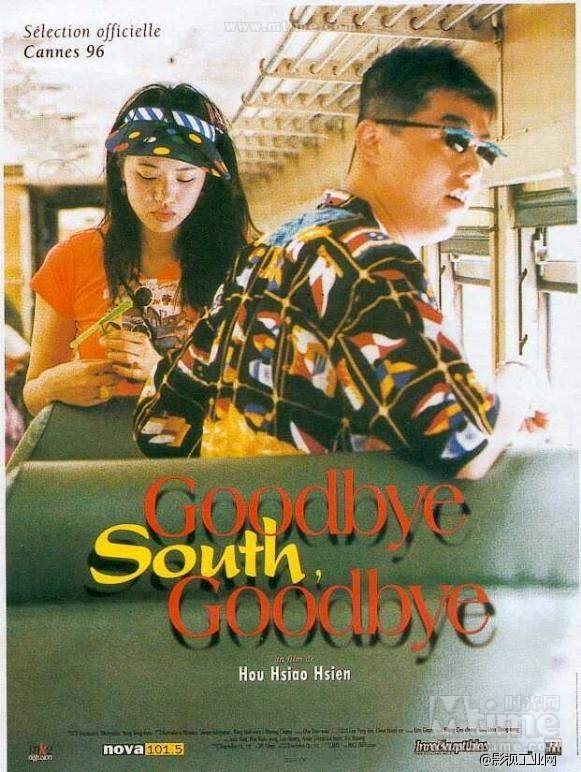

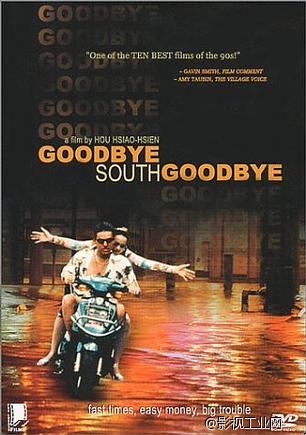

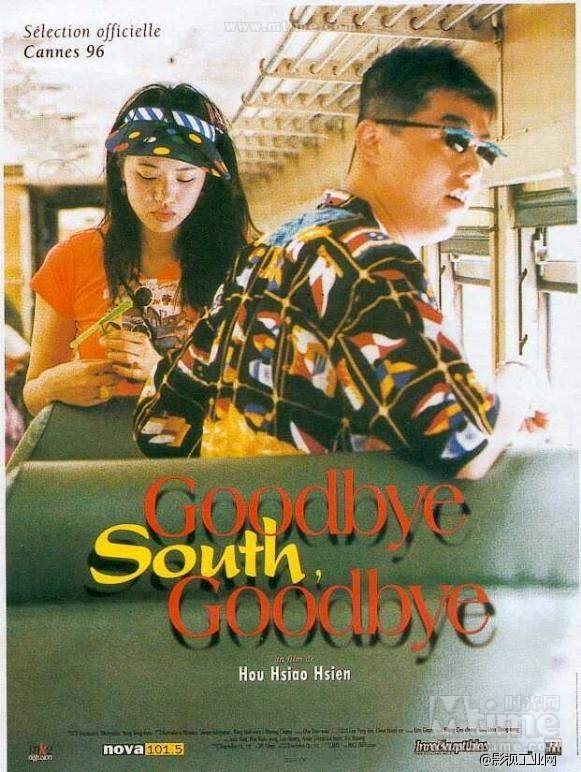

我记得1996年《南国,再见南国》在坎城的时候,是弗朗西斯·科波拉担任那届的评审团主席,他也是白羊座,个性非常的冲动。他太喜欢这个片子了,和评审团看了一次,在放映时又看了一次,看完后,看到台湾的媒体记者,于是就直接到台湾记者前面说:我知道你们一定很想知道我对这部片子的看法,虽然我的同事们(评审团)不大知道它在说什么,但是我喜欢它,我想这部片或许会有人因为看不懂而讨厌它,但是我理解它,他拍摄台湾的现状生活非常有趣,我昨晚睡觉时还梦见这部片子,它像一个梦一样。别人就问那他喜欢这部片子什么,他说我喜欢它的摄影,非常简单。大致就是这样一段对话。当时我就想,摄影不是很技术吗,可是就像我刚刚讲的,在拍片现场又复活了。摄影不是复制,如果是复制的话就是抓嘛,或者一个演员的表演。而在侯导那里摄影机就像一支笔,不是复制,而是创作,这就是科波拉说喜欢他摄影的原因。但是剧本讨论阶段是很重要的,是磁场和土壤,没有它也就没有后面的东西了。

其实早年侯导是希望让我写一个小说或故事,而不是剧本。因为他也知道我们是写文字,比较擅长文字写出来整体的一个气氛,剧本的话,真的是一个执行的硬性工作了。

因为侯导自己是编剧出身的,他非常清楚编剧事情,他早年拍的是商业片在哪里要笑一下,编剧上的那些技巧他是很知道的。所以有时候他希望写个故事,一个短篇小说,他需要一个整体的东西。其实那时候我用十天写出来《小毕的故事》,他大概只用了一句对白吧。因为当时拍的很赶,剧本要现场改再印出来,就像出炉的面包。所以剧本改到这种地步,真的差不多只用了一句。于是我就说这样又何必我们来编呢,你自己编不就很好,他说因为自己也编了很多剧本,差不多都公式化了,已经能够把每场要拍多久的时间都打出来了。但是我们没有写过电影剧本,就好像吹来了一阵清新的空气。他就是要这个清新的空气,很奇怪。

Q:您会去拍摄现场吗?

A:从《东东的假期》后就没有去拍摄现场了,因为一开始会很好奇。但是如果不是现场的工作人员或是演员,那么拍摄现场是很无聊的,永远在等等等,等灯光、演员的化妆、等天气(云来啦,太阳出来啦),永远在等的状态,除非你变成植物或是爬虫,要不然很难受。就是再浪费光阴,所以后来都没有去现场了。

Q:您和侯导在剧本创作时有冲突怎么办?

A:没有什么办法啦,就是一直讨论,讨论到最后把最好的留下,所以没有谁一直坚持。我说剧本讨论时候是活的,为什么呢?因为你在思考在讨论的时候,其实很像一个人吸一口气,潜入到无意识的大海里头找东西,这比较像创作的状态。若是两个想法不同,频率不同的人,是很难在这个无意识的大海里一起去对话的。

争执更像是一个自问,是这样的吗,还是不是这样的?这样好吗?所以我可能是自答吧,他是自问。因为无意识的大海里是非常幽暗模糊的,你还不知道自己要的是什么,远远的看到有一个蚌盒打开,里面有珍珠的光,你就要往那个方向找。所以,一定要频率相同,不然的话没有办法在这里头自问自答的。因此常常可能是十天、半个月徒劳无功,只是在那里一直找,但是突然在某个时刻就抓到那个珍珠了。

候导拍电影时哼的歌最适合做配乐

Q:在与侯导的合作中,您只是进行剧本创作,还是也参与了电影的剪辑等工作?

A:早年也是会去剪接室的。因为我当时其实是一个不了解电影的人,所以从头到尾参与了大概三部电影:从剧本,到电影拍摄,再到剪接,最后到放映。亲自参与电影实作的整个过程,对于我来说算是启蒙教育吧。可能人家需要去电影学校学习,而我是通过编剧的身份参与到电影中。而且我十分震撼地发现,剧本和实作之间的差距是如此之大!关于这个过程我写过一本书叫《恋恋风尘——一部电影的开始到完成》。在书里,我把自己的各种大惊小怪都写出来了。这本书在台湾还引起一些反响,因为第一次有人把电影从剧本到放映整个制作过程都一一展现出来。

我的另一个工作是推荐书给侯孝贤导演。我会把我觉得好的书推荐给他。

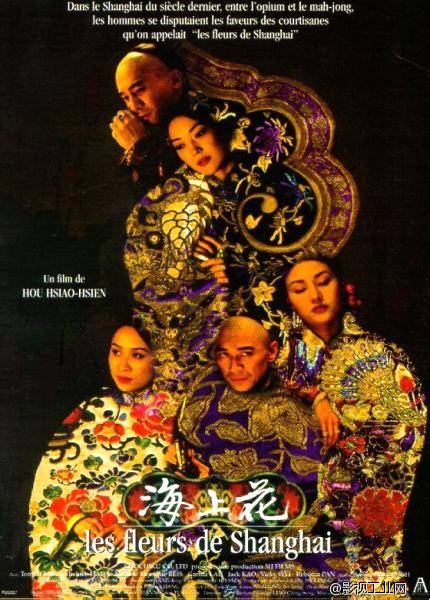

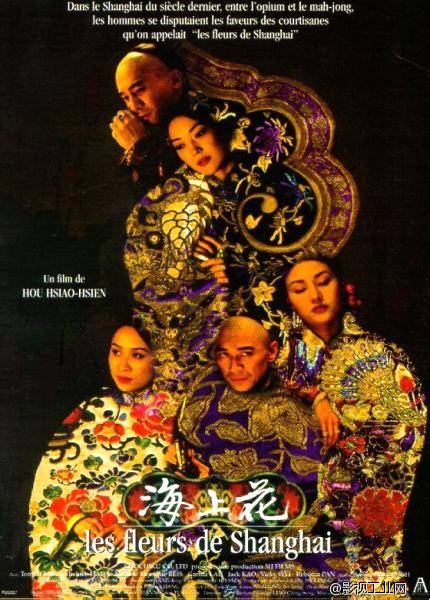

Q:能具体谈谈电影《海上花》吗?

A:侯导在筹备一部关于郑成功的电影时,需要拍一段在妓院里的戏。虽然跟那个时代离得有点远,但是我还是把大学时看的小说《海上花》推荐给他,结果郑成功的片子没拍成,倒是拍了《海上花》。

《海上花》这本书最初是用苏州方言写的,张爱玲因为非常痴迷,所以将其翻译成书面语。它的人物比《红楼梦》的还要庞杂。而且后者里面起码还有表哥表妹的爱情故事,但是《海上花》的故事虽然发生在妓院,写的却是非常家常的生活,没有很强的戏剧性。所以写剧本时,我们首先费了很多工夫,在原先庞杂的人物结构里选出了三组个性不同的主要人物。然后试着用三组完全不同的类型,搭出一个想要表达的东西。

Q:最近这一部电影《刺客聂隐娘》的主角是个历史人物。您作为编剧,是如何着手准备的?跟以往其它电影有什么不同?

A:最大的不同是,做剧本的时候,花了大量的时间收集资料。因为聂隐娘生活在7-9世纪的唐朝,而我们改编的这个唐传奇,故事很短,只有一千字。于是侯导先花了一年的时间读各种历史资料,我是后来加入的。比如,聂隐娘这个人,她的父亲聂锋是魏国节度使,于是我们在节度使里找到这个人再去读相关历史。像是在夹缝之中,挑出一些历史的东西......所以我们是花了很长时间在造一座冰山,最后它却只露出一点点。

为什么要花那么多时间造一座冰山,最后却只露出很少的部分呢?其实就像我的一个画家朋友打的一个比方:他要画一个丛林里的花豹,会先画一个完整的花豹,然后再把灌木丛整个加上去。树木盖上去之后,花豹可能就只露出一只耳朵,一截尾巴,或者脚的斑纹。不过当你把整个灌木丛拿走之后,花豹能够很完整的呈现出来。反之,如果你没有做这个造冰山的工作,当你把这些遮盖物拿掉的话,就会露出一个面目全非的东西。所以要先把豹画出来,再做“遮”的工作。

侯导是想拍一部有地心引力的武侠片,而不是大家在里面飞来飞去的那种。其实武侠片在中国是一个类型片,不过侯导的这部很另类。如果抱着看武侠片的心情去看,那一定会失望的!

Q:在侯孝贤导演的片子里,经常会重复出现一些明星。你们在创作剧本前已经选好演员了,还是你们会为某一个特定演员专门写一个角色?

A:《刺客聂隐娘》这部电影是在写剧本时就确定了由舒淇担任女主角。我们跟舒淇是从2000年的《千禧曼波》开始合作的。那时侯导要拍他身边新认识的一帮年轻朋友的故事,就找到了那时也很年轻的舒淇。于是一直合作到现在。

Q:出演《悲情城市》的梁朝伟,是一个不会讲台语的香港演员。要让他融入整个片子,似乎不太合理。

A:因为这部片子的投资费用比较高,所以投资商就要求由香港的明星出演。而梁朝伟是一个很知名的演员,并且有票房保证。但是梁朝伟是广东人,不会讲台语,所以只好把他的角色设定成一个哑巴。

可能这样讲会让大家觉得泄气。但其实这个哑巴的角色在之后的影评中经常被讨论。因为他就像台湾当时的命运,是无法讲话的,就像哑巴,不仅自己的命运不能掌握,连自己的语言都不能掌握。所以拍电影时,侯导有时使用的长镜头或者深焦,常常是出于解决现实问题的需要。因此而产生出来的美学,不仅仅是电影的美学。同时也体现着他的奋斗和力量。

Q:朱女士是写小说出身的,跟侯导合作写剧本后,写作风格有没有什么改变?或者汲取什么新的灵感?

A:我想,即使有改变,应该也是一种我不知道的改变吧。起码遇到的人不同吧。比如他的整个工作团队,工作范围的不一样。这些是比较明显的改变。至于在写作方面,即使有,可能也是我自己没有感觉到的。

Q:您和侯导经常通过电话沟通。能具体谈一下你们的工作方式吗?

A:通常,他有一个想法,就会打电话给我。我更多扮演的是一个聆听或者叫阵的角色。有时他自己觉得很过瘾的事情,但是旁人就觉得没什么。于是泼泼冷水,帮他打消了念头。

通常我们打电话,就是在交流各种大大小小的素材和想法。就像要烧一个大灶来冶炼什么东西,于是把所有木柴丢到里面烧,我们常常就是把所有的材料放在一起,也不知道最后会变成什么样,也不清楚最后会冶炼出什么。

Q:当你们在创作一个人物的时候,他如何跟您沟通他想要的人物?比如在电影《南国再见,南国》里。

A:拍这部片子的前一年,侯导携《好男好女》参加戛纳电影节。当时几个主要演员:林强,高捷和伊能静,都住在同一个公寓。有一天,他们每人买了副绿色的眼镜,侯导看到他们戴着眼镜进进出出,就有了灵感。林强的头很扁,像得了小脑症,再加上一个高个子,一个女孩子,这样的组合看起来很有故事。这其实也像小说创作,有时就是因为一句话,一个影像,或者一股气味,勾动你去写一个长篇。好像所有的东西都是由这一个引发的。就像拉丁美洲作家加西亚·马尔克斯,在他小的时候,每个周四在窗前总会看到一个全身穿黑衣服的妈妈带着小孩,走过他家门前的大路,就是凭着这个印象,他后来创作了一篇小说叫《格兰德大妈的葬礼》。

Q:在《南国再见》这部电影里,你们是怎么想到这个土地征收的素材?

A:其实在台湾报纸上经常能看到这样的新闻。台湾有规定:如果政府要征用私人的土地,不管用于盖公共设施还是其它方面,都要按价赔偿。比如一棵树值多少钱,就要做相应的赔偿。于是有些人就赶紧在自己土地上种很多树,然后收购的时候,就可以获得更多的赔偿。其实他们拍聂隐娘在湖北一个地方出外景的时候,也看到一样的情况:政府要把那块地方变成观光区,就需要征用很多民宅。于是当地人在那里盖了很多旅馆。其实里面不通水不通电,当然也没有顾客。但是这可以让他们的地换一个更好的价钱。

Q:侯导的电影在初期经常使用双编剧的形式:即您和吴念真共同编写剧本。不过《戏梦人生》之后都是您单独做编剧。直到聂隐娘,我们发现有一个新人谢海盟跟您共同担任编剧工作。请问,在这部电影里,你们是如何分工与合作的? 之后她还会担任侯导的编剧工作吗?

A:其实跟吴念真合作是因为我不会讲台语,我父亲是49年后来台湾的。因此在《戏梦人生》等三部片子里面,台语部分都是由吴念真写的。她主要是写一些对白。

谢海盟是我的侄女。最初找她的原因是,我不用电脑。写聂隐娘的剧本时,我找她来做我的编剧助理,帮我打字,打完之后,可以发给剧组。她有亚斯伯格症,即高智商的自闭症。基本上是过目不忘,而且对她感兴趣的东西就会一头栽进去。恰好她非常喜欢唐朝,也喜欢马。本来只是让她来当助理的,没想到在讨论过程中她提供了不少专业的意见:对唐朝的各种制度还有马等等。在现场,她从第一场戏跟到最后一场戏,从来没有缺勤过。所以她现在记了一部15万字的聂隐娘拍摄手记。记得在湖北的拍片现场,晒了很多玉米,她告诉工作人员唐朝还没有玉米,因为它是大航海时代以后才从南美洲传过来的。于是他们就把玉米全都收掉了。所以最终她从打字员变成了剧组的历史顾问。

Q:在戛纳的新闻发布会上,侯导在谈到接下来的拍片计划时说,如果能找得到投资的话,会继续拍武侠片。请问这个武侠片是唐代武侠还是中国武侠?(比如,提到唐代武侠,我们会想到聂隐娘传,虬髯客传等。如果是中国武侠,会想到游侠列传,范围会比较广一些。)请问侯导有大概的方向吗?

A:因为为了拍摄这部片子,我们做了很多唐朝的东西,包括场景,服装等,而且好不容易把唐朝摸出一点门道,所以如果拍武侠片的话,会先资源再利用,优先拍关于唐朝的。但是我想这个计划不会那么快,因为预算会比较高。一般如果拍了一个成功的片子,比如说比较卖座的,就会获得一些配额,就可以自由地拍一些小预算的片子。因为预算低的话,自由度就高。他应该会先拍几个小预算的,然后再考虑规模比较大的。

Q:在《刺客聂隐娘》中有一个打斗的场景,那应该算是全片最激烈的部分。紧接着那个场景后面,我们看到片中的人物变得很小,并且融入一片山水中。感觉整个画面的重点变成了自然山水,而不是人物。您在写剧本的时候,已经有这样的安排吗?

A:我们在剧本上并没有做这样的安排。完全是看景的时候,临时决定的。

Q:写剧本时会考虑音乐方面的问题吗?

A:写作的时候不会有音乐的考量。不过,常常在讨论剧本的时候,侯导自己会运镜,他会随着镜头的推移,哼着歌。很多次我在旁边听着,感觉他哼的歌是最适合不过的配乐了,好想把它录下来,可是就好像晴空落下阵雨,你想要去追,就渺无踪迹了。这个经验是常常有的,所以多少会觉得遗憾!

Q:在一次访谈中,您提到您和侯导在一起最美好的时候都是在谈论将要拍摄的电影;而且你总是对上映的电影因为一些无法克服的技术问题而感到失望;另外,您也很遗憾没有把你们的对话录下来。总而言之,对于您,最美好的是你们在一起聊天的时光。

A:在剧本讨论时那种很充沛的东西,就好像百分之百的果汁。然后接下来所有的拍摄过程,在我看来其实是打折再打折。往往,从编剧的立场来看,出来的片子,都是稀释到百分之一的加味水。这是我非常个人的想法,而且是从编剧的立场来看的。所以每次都会失望。不过,从剧本创作到电影完成,这是另外一个东西,你必须接受它。影像的东西,跟文字的思考确实是非常不一样的!

原文部分节选已刊发于《外滩画报》

整理与翻译:肖颖、梁珊

“侯孝贤非常亲近文字”

Q:能谈一谈您是如何与侯孝贤导演相识,并开始合作的吗?

A:要讲起来的话,这是段很久以前的往事了,应该是1982年,等于上个世纪的80年代初。自己有一部短篇小说叫《小毕的故事》,在台湾的《联合报》发表出来。当时我们那一代是不看国片的,所谓的国片就是台湾自己生产的电影,我们从小看得最多的是好莱坞电影。到了高中、大学时候,文青嘛,都看欧洲电影。

那个时候正好是香港的新浪潮,像徐克啦,许鞍华啦,我们是看他们的电影。所以所谓的台湾国产片我们是不看的。在1982年我这么一篇短短的故事在联合报登出来的时候,当时就透过一个朋友,就是侯孝贤的摄影师陈坤厚,说要来买《小毕的故事》,我都不知道他们是谁。因为他们当时拍的是非常商业的片子,所谓的过年档,贺岁片,类似现在的成龙演的片子。因为那时我们根本不看这种片子,所以不知道他们是谁。当时台湾最大的奖项金马奖,获奖的全部作品都是港片,唯一一部台湾获奖片叫《在那河畔青草青》,唯一的台湾最佳影片,最佳导演,最佳剧本吧,还有个童星吧之类的,只有这一部,其他全都是港片。

这样我们一听,啊,侯孝贤,我们大概知道,看到报纸上说今年唯一一部对抗港片的台湾电影。因为他们要买这个版权,所以我就答应了。我们就约在当时台湾非常有历史的咖啡馆,叫明星咖啡屋,是一个俄国人开的,当时这个俄国人一起和国民党撤退到台湾。

我们当时是把国片当做一个,怎么讲,娱乐圈的人,印象是非常不好的。娱乐圈和影视圈所有恶习的集大成者,所以印象非常不好。所以当我要和他们去谈这个版权的时候,我身边的朋友都对我感到很担心。我的朋友就开始给我出主意,和他们约见的时候就故意把自己打扮很老,高跟鞋,穿着窄裙、线衫,头发整个盘起来,就是一副不会被人欺骗,精明干练的样子。

我在明星咖啡屋看到的就是两个人,一个是侯孝贤,还有一个就是陈坤厚,其实就是两个小鬼,非常年轻,不是我们印象里头那种电影圈的人。所以,一谈下来就觉得有些一见如故。当时版权价钱谈的是台币一万块买的,太少了哦,我记得当时侯孝贤还在旁边说一万块太少了,要不要两万块这样。可是后来还是一万买的这篇五千字的短篇故事。

我也觉得没有什么问题,有差不多一个星期在明星咖啡屋讨论这篇小说。那时也真的是年轻呀,然后候导就说那你就回去写剧本,我那时候也没有写过电影的剧本,只写过一个电视剧的剧本。没写过电影剧本,他就说那你就去写吧。从剧本讨论到写出来大概就十天,不到两个星期的时间。就做出来,看那个时候多年轻。在写剧本之前,他就给了我两张电影票,当时正在上演的《在那河畔青草青》,和当时的另一个编剧,我的少年朋友,叫丁亚明,我喊她阿丁,所以我们一起到戏院看了当时所有金马奖入围作品的放映。一看,发现原来他拍的东西是这样的,我们也非常的惊讶。

这部片也在今年的布鲁塞尔电影图书馆做了修复,前天我们又重新看了一次。就发觉,侯导很多的电影元素在这部里面就都在了。写实的,用真实场景,用非常不逻辑编剧的,其实这部电影都出现了。前两天又看了下,只是觉得音乐放得很多,有点像宝莱坞。而且他们是商业片起家的,所以,这里面用的男主角都是当时最红的歌星。然后制片人是一个做流行音乐走红的人,整个电影都在放歌,我们真的觉得很像宝莱坞,一有情感就开始唱歌了。所以不管他那时候的《就是溜溜的她》或者是《风儿踢踏踩》都是用当时最红的歌星。虽然我们那个时候没有看过这些电影,但是那个时候去大街小巷的面店吃饭啦,都是放现在听起来很愚蠢的歌。

Q:侯孝贤见您的时候紧张吗?因为您的父母也是知名作家。

A:我不知道他那时候紧不紧张,可是我觉得侯导演有个本事。我们中国叫做素面相见,就是直面相见,不管你是总统还是知识分子,直接没有隔阂的见面,我觉得是他很大的特点。所以相见之下,他好像也没有什么紧张。所以我们中国说非常的江湖,可以和各个社会阶层的人直面相见,我觉得这是他电影的一个感觉能力,这是他一个很大的特点。所以后来我们都去补看他的那些商业片,很多的元素即便在他商业片里面也有出现了,写实,也有别于我们那个时候所谓的琼瑶的“三厅”电影。他已经把那个拉到外头去了,这些元素其实都在了。三厅呀,就是客厅、咖啡厅,什么这样子之类的。

所以,我们就是从《小毕的故事》那时候开始合作的,这部电影在当时非常的卖座,在那个时候的台湾,觉得非要用卡司、用歌星的时候,他完全用非演员,所以没有人想到会这么卖座,我们才会合作下一部,所以就这样一直合作下来是从这部开始的。

Q:侯孝贤平时都看什么书?

A:其实他是从小就什么书都看,当然是从武侠小说看起,看遍所有的武侠小说,再看当时所谓的言情小说,到租书店去看,现在是没有了。但是就是什么黑社会小说看完,言情小说看完,没有东西看了,就去他们小镇图书馆,在那里就看到了我父亲那一代算是严肃小说吧。

所以他其实是非常近文字的,这也是我看到的导演中少数书看得非常快。因为导演常常是一个影像思考,或者用影像接触这个世界的,有时对文字的吸收是比较慢的。但是我觉得侯导演从小一直在租书店看书,看书,更别说那些什么《济公传》啦,《三国演义》这种,都是小时候看的。所以我觉得他是一个非常亲近文字的人。

Q:您们现在还去明星咖啡馆讨论吗?

A:现在是去离我家比较近,比较适合的地方,很不幸是一个叫做星巴克。或者捷运站出来有个7&11,一般都是在我家附近。现在我是争取时间写自己的长篇小说,常常是在电话里头讨论的。侯导每次想到些觉得过瘾的东西,就会打电话来讲。所以我们电话费累积起来就很高了。到了实际要开始操作,分场什么的,就去星巴克或是7&11,电话讲到一个程度觉得应该要有一个书面的,就会有一个碰面。和以前天天去客中坐讨论的工作方式已经很不一样了。因为年纪大了,觉得上帝的时间一直在偷工减料,不够,所以常常用电话讲。讲得差不多了,再碰面。

Q:《小毕的故事》之后是?

A:是《东东的假期》。其实侯导演非常特别,他的故事几乎都是从工作人员中找到的。比如《恋恋风尘》就是吴念真初恋及失恋的故事,比方说《千禧曼波》当时他认识了一群年轻朋友,这些朋友是做发型的认识的,就拍他们的故事。像《咖啡时光》就是他常年的日本翻译的故事。所以《东东的假期》也真的去我外公家拍的,这太难得了,因为现在外公家没有了,五十年块木盖的房子损坏得很厉害,但是全部都留在电影了。

Q:《东东的假期》的故事是?

A:用了我妹妹写的一个故事,跟另外一个故事合起来。因为开始写小说本来就是从熟悉的东西开始写起,所以我们等于从过往很多故事细节都会用进去,用到电影里头。这是我妹妹一个比较具体的故事。其他部分都是分散在我们过往的小说、散文里的。

其实在台湾,受日本教育,所以家庭看起来也像是父亲大男人的这种,但是真正家庭支撑力量和家庭气氛,背后的东西其实是妈妈。后背的支撑是女性,但是都被日本这种大男人教育给掩盖了。尤其现在老龄化越来越严重,就越能感觉是这样,我觉得是因为男人大半辈子都是在职场,等到他们一退休,他们的人际关系和生活的大半辈子关系就没有了,一下子就变得非常衰弱。但是相对的女性却一直在现实里头,她的人际关系、平常所接触的始终都不会断。所以到了男人60岁退休后,家庭中女性的全部力量都出来,而父亲因为以前都在职场,不常在家,但现在突然那么一直呆在家里头,就会显得很多余,这在高龄化社会的家庭中也是一个很常见的现象。

电影的三次复活

Q:侯孝贤电影和剧本之间是个什么样关系?

A:其实是个大概剧本,到了现场之后,会有几次大的不同,一次是纸上作业,一次是现场拍摄,还有非常重要最后的剪接,所以有这三次大的转变。我记得一个已经去世的法国导演叫布列松,他曾经讲过自己的拍摄经验:电影在脑中想时是活的,死于剧本的作业,在拍摄时复活,又死于底片,在剪接时又复活了。侯导常常引用他的话,讲多了,我都以为是他自己讲的话了。其实就是他的拍片状况。

布列松讲的在脑中想时是活的,其实就是我和侯导对剧本的讨论过程,因为在讨论时,就像是牛在耕田,犁田的工作就是形成了一种磁场,这就是导演脑中想要的东西。所以在讨论的过程,导演要的那些东西已经在他心里和脑子里了。我们怎么去想象、去把有趣的东西相结合,这个时候是活的。到了差不多的时候,就让我把这些东西写出白纸黑字,这个阶段,是布列松说的死于剧本的纸上作业,这时候,导演就是看景,最重要的工作就是找场景,这时候,所以在剧本发展的时候,常常是因为一个人,演员也好,一个很过瘾的人也好,是根据他们在发展的,这时候导演就自己去进行了。“死于剧本的作业”,这句话不是假的,我常常说我是在做一个秘书工作,就把讨论过程写成大家都可以看得懂得文字。

侯导用他女儿小学时的作业本写来写去,这个本子没有人看的懂,可是我们在一起讨论,所以我肯定看的懂,他就把这个本子上的草稿也好,所有你想的轨迹也好,就扔给我,我就根据它一条条整理出来,变成文字而已。所以剧本写出来,导演是不看的,他早就去看景了,这个剧本主要是打印出来,发给工作人员,有个依据去执行拍摄的任务。到了拍摄现场,导演是不看剧本的,因为经常用的是非演员,也不要求他们去看剧本,背台词。他看好了场景气氛,就叫演员进来。他不看剧本,凭借的是我们之前讨论一个月、半月累积起来的那个磁场,他可以判准这个就是我要的。虽然现场很乱,但是他心中已经操练、犁田过这么久,所以他在现场的眼光是很锐利的。现场常常是直觉的判断,什么是他觉得好的、是他要的,这就是在拍摄当下复活的意思,把剧本丢开,盯着演员看,这时候摄影机就会捕捉些无法设计出来的东西,他全心全意的注意着拍摄的客体。侯导是根据现场,不画分镜头,摄影师没有分镜表这种东西。不是一个萝卜一个坑做分镜这件事。所以,最后底片拍出来什么东西是不知道的,这就是死于底片。然后到了剪接机上开始看这些底片,剪辑片子,会发现很多摄影机捕捉的好东西,可能拍摄现场都不知道,侯导就把觉得ok的东西都挑出来重新组合,那些觉得不好的,管你是在剧本里头他期待的讯息、期待的转折,他都一概不要。所以说在剪接当中再次复活。

我记得1996年《南国,再见南国》在坎城的时候,是弗朗西斯·科波拉担任那届的评审团主席,他也是白羊座,个性非常的冲动。他太喜欢这个片子了,和评审团看了一次,在放映时又看了一次,看完后,看到台湾的媒体记者,于是就直接到台湾记者前面说:我知道你们一定很想知道我对这部片子的看法,虽然我的同事们(评审团)不大知道它在说什么,但是我喜欢它,我想这部片或许会有人因为看不懂而讨厌它,但是我理解它,他拍摄台湾的现状生活非常有趣,我昨晚睡觉时还梦见这部片子,它像一个梦一样。别人就问那他喜欢这部片子什么,他说我喜欢它的摄影,非常简单。大致就是这样一段对话。当时我就想,摄影不是很技术吗,可是就像我刚刚讲的,在拍片现场又复活了。摄影不是复制,如果是复制的话就是抓嘛,或者一个演员的表演。而在侯导那里摄影机就像一支笔,不是复制,而是创作,这就是科波拉说喜欢他摄影的原因。但是剧本讨论阶段是很重要的,是磁场和土壤,没有它也就没有后面的东西了。

其实早年侯导是希望让我写一个小说或故事,而不是剧本。因为他也知道我们是写文字,比较擅长文字写出来整体的一个气氛,剧本的话,真的是一个执行的硬性工作了。

因为侯导自己是编剧出身的,他非常清楚编剧事情,他早年拍的是商业片在哪里要笑一下,编剧上的那些技巧他是很知道的。所以有时候他希望写个故事,一个短篇小说,他需要一个整体的东西。其实那时候我用十天写出来《小毕的故事》,他大概只用了一句对白吧。因为当时拍的很赶,剧本要现场改再印出来,就像出炉的面包。所以剧本改到这种地步,真的差不多只用了一句。于是我就说这样又何必我们来编呢,你自己编不就很好,他说因为自己也编了很多剧本,差不多都公式化了,已经能够把每场要拍多久的时间都打出来了。但是我们没有写过电影剧本,就好像吹来了一阵清新的空气。他就是要这个清新的空气,很奇怪。

Q:您会去拍摄现场吗?

A:从《东东的假期》后就没有去拍摄现场了,因为一开始会很好奇。但是如果不是现场的工作人员或是演员,那么拍摄现场是很无聊的,永远在等等等,等灯光、演员的化妆、等天气(云来啦,太阳出来啦),永远在等的状态,除非你变成植物或是爬虫,要不然很难受。就是再浪费光阴,所以后来都没有去现场了。

Q:您和侯导在剧本创作时有冲突怎么办?

A:没有什么办法啦,就是一直讨论,讨论到最后把最好的留下,所以没有谁一直坚持。我说剧本讨论时候是活的,为什么呢?因为你在思考在讨论的时候,其实很像一个人吸一口气,潜入到无意识的大海里头找东西,这比较像创作的状态。若是两个想法不同,频率不同的人,是很难在这个无意识的大海里一起去对话的。

争执更像是一个自问,是这样的吗,还是不是这样的?这样好吗?所以我可能是自答吧,他是自问。因为无意识的大海里是非常幽暗模糊的,你还不知道自己要的是什么,远远的看到有一个蚌盒打开,里面有珍珠的光,你就要往那个方向找。所以,一定要频率相同,不然的话没有办法在这里头自问自答的。因此常常可能是十天、半个月徒劳无功,只是在那里一直找,但是突然在某个时刻就抓到那个珍珠了。

候导拍电影时哼的歌最适合做配乐

Q:在与侯导的合作中,您只是进行剧本创作,还是也参与了电影的剪辑等工作?

A:早年也是会去剪接室的。因为我当时其实是一个不了解电影的人,所以从头到尾参与了大概三部电影:从剧本,到电影拍摄,再到剪接,最后到放映。亲自参与电影实作的整个过程,对于我来说算是启蒙教育吧。可能人家需要去电影学校学习,而我是通过编剧的身份参与到电影中。而且我十分震撼地发现,剧本和实作之间的差距是如此之大!关于这个过程我写过一本书叫《恋恋风尘——一部电影的开始到完成》。在书里,我把自己的各种大惊小怪都写出来了。这本书在台湾还引起一些反响,因为第一次有人把电影从剧本到放映整个制作过程都一一展现出来。

我的另一个工作是推荐书给侯孝贤导演。我会把我觉得好的书推荐给他。

Q:能具体谈谈电影《海上花》吗?

A:侯导在筹备一部关于郑成功的电影时,需要拍一段在妓院里的戏。虽然跟那个时代离得有点远,但是我还是把大学时看的小说《海上花》推荐给他,结果郑成功的片子没拍成,倒是拍了《海上花》。

《海上花》这本书最初是用苏州方言写的,张爱玲因为非常痴迷,所以将其翻译成书面语。它的人物比《红楼梦》的还要庞杂。而且后者里面起码还有表哥表妹的爱情故事,但是《海上花》的故事虽然发生在妓院,写的却是非常家常的生活,没有很强的戏剧性。所以写剧本时,我们首先费了很多工夫,在原先庞杂的人物结构里选出了三组个性不同的主要人物。然后试着用三组完全不同的类型,搭出一个想要表达的东西。

Q:最近这一部电影《刺客聂隐娘》的主角是个历史人物。您作为编剧,是如何着手准备的?跟以往其它电影有什么不同?

A:最大的不同是,做剧本的时候,花了大量的时间收集资料。因为聂隐娘生活在7-9世纪的唐朝,而我们改编的这个唐传奇,故事很短,只有一千字。于是侯导先花了一年的时间读各种历史资料,我是后来加入的。比如,聂隐娘这个人,她的父亲聂锋是魏国节度使,于是我们在节度使里找到这个人再去读相关历史。像是在夹缝之中,挑出一些历史的东西......所以我们是花了很长时间在造一座冰山,最后它却只露出一点点。

为什么要花那么多时间造一座冰山,最后却只露出很少的部分呢?其实就像我的一个画家朋友打的一个比方:他要画一个丛林里的花豹,会先画一个完整的花豹,然后再把灌木丛整个加上去。树木盖上去之后,花豹可能就只露出一只耳朵,一截尾巴,或者脚的斑纹。不过当你把整个灌木丛拿走之后,花豹能够很完整的呈现出来。反之,如果你没有做这个造冰山的工作,当你把这些遮盖物拿掉的话,就会露出一个面目全非的东西。所以要先把豹画出来,再做“遮”的工作。

侯导是想拍一部有地心引力的武侠片,而不是大家在里面飞来飞去的那种。其实武侠片在中国是一个类型片,不过侯导的这部很另类。如果抱着看武侠片的心情去看,那一定会失望的!

Q:在侯孝贤导演的片子里,经常会重复出现一些明星。你们在创作剧本前已经选好演员了,还是你们会为某一个特定演员专门写一个角色?

A:《刺客聂隐娘》这部电影是在写剧本时就确定了由舒淇担任女主角。我们跟舒淇是从2000年的《千禧曼波》开始合作的。那时侯导要拍他身边新认识的一帮年轻朋友的故事,就找到了那时也很年轻的舒淇。于是一直合作到现在。

Q:出演《悲情城市》的梁朝伟,是一个不会讲台语的香港演员。要让他融入整个片子,似乎不太合理。

A:因为这部片子的投资费用比较高,所以投资商就要求由香港的明星出演。而梁朝伟是一个很知名的演员,并且有票房保证。但是梁朝伟是广东人,不会讲台语,所以只好把他的角色设定成一个哑巴。

可能这样讲会让大家觉得泄气。但其实这个哑巴的角色在之后的影评中经常被讨论。因为他就像台湾当时的命运,是无法讲话的,就像哑巴,不仅自己的命运不能掌握,连自己的语言都不能掌握。所以拍电影时,侯导有时使用的长镜头或者深焦,常常是出于解决现实问题的需要。因此而产生出来的美学,不仅仅是电影的美学。同时也体现着他的奋斗和力量。

Q:朱女士是写小说出身的,跟侯导合作写剧本后,写作风格有没有什么改变?或者汲取什么新的灵感?

A:我想,即使有改变,应该也是一种我不知道的改变吧。起码遇到的人不同吧。比如他的整个工作团队,工作范围的不一样。这些是比较明显的改变。至于在写作方面,即使有,可能也是我自己没有感觉到的。

Q:您和侯导经常通过电话沟通。能具体谈一下你们的工作方式吗?

A:通常,他有一个想法,就会打电话给我。我更多扮演的是一个聆听或者叫阵的角色。有时他自己觉得很过瘾的事情,但是旁人就觉得没什么。于是泼泼冷水,帮他打消了念头。

通常我们打电话,就是在交流各种大大小小的素材和想法。就像要烧一个大灶来冶炼什么东西,于是把所有木柴丢到里面烧,我们常常就是把所有的材料放在一起,也不知道最后会变成什么样,也不清楚最后会冶炼出什么。

Q:当你们在创作一个人物的时候,他如何跟您沟通他想要的人物?比如在电影《南国再见,南国》里。

A:拍这部片子的前一年,侯导携《好男好女》参加戛纳电影节。当时几个主要演员:林强,高捷和伊能静,都住在同一个公寓。有一天,他们每人买了副绿色的眼镜,侯导看到他们戴着眼镜进进出出,就有了灵感。林强的头很扁,像得了小脑症,再加上一个高个子,一个女孩子,这样的组合看起来很有故事。这其实也像小说创作,有时就是因为一句话,一个影像,或者一股气味,勾动你去写一个长篇。好像所有的东西都是由这一个引发的。就像拉丁美洲作家加西亚·马尔克斯,在他小的时候,每个周四在窗前总会看到一个全身穿黑衣服的妈妈带着小孩,走过他家门前的大路,就是凭着这个印象,他后来创作了一篇小说叫《格兰德大妈的葬礼》。

Q:在《南国再见》这部电影里,你们是怎么想到这个土地征收的素材?

A:其实在台湾报纸上经常能看到这样的新闻。台湾有规定:如果政府要征用私人的土地,不管用于盖公共设施还是其它方面,都要按价赔偿。比如一棵树值多少钱,就要做相应的赔偿。于是有些人就赶紧在自己土地上种很多树,然后收购的时候,就可以获得更多的赔偿。其实他们拍聂隐娘在湖北一个地方出外景的时候,也看到一样的情况:政府要把那块地方变成观光区,就需要征用很多民宅。于是当地人在那里盖了很多旅馆。其实里面不通水不通电,当然也没有顾客。但是这可以让他们的地换一个更好的价钱。

Q:侯导的电影在初期经常使用双编剧的形式:即您和吴念真共同编写剧本。不过《戏梦人生》之后都是您单独做编剧。直到聂隐娘,我们发现有一个新人谢海盟跟您共同担任编剧工作。请问,在这部电影里,你们是如何分工与合作的? 之后她还会担任侯导的编剧工作吗?

A:其实跟吴念真合作是因为我不会讲台语,我父亲是49年后来台湾的。因此在《戏梦人生》等三部片子里面,台语部分都是由吴念真写的。她主要是写一些对白。

谢海盟是我的侄女。最初找她的原因是,我不用电脑。写聂隐娘的剧本时,我找她来做我的编剧助理,帮我打字,打完之后,可以发给剧组。她有亚斯伯格症,即高智商的自闭症。基本上是过目不忘,而且对她感兴趣的东西就会一头栽进去。恰好她非常喜欢唐朝,也喜欢马。本来只是让她来当助理的,没想到在讨论过程中她提供了不少专业的意见:对唐朝的各种制度还有马等等。在现场,她从第一场戏跟到最后一场戏,从来没有缺勤过。所以她现在记了一部15万字的聂隐娘拍摄手记。记得在湖北的拍片现场,晒了很多玉米,她告诉工作人员唐朝还没有玉米,因为它是大航海时代以后才从南美洲传过来的。于是他们就把玉米全都收掉了。所以最终她从打字员变成了剧组的历史顾问。

Q:在戛纳的新闻发布会上,侯导在谈到接下来的拍片计划时说,如果能找得到投资的话,会继续拍武侠片。请问这个武侠片是唐代武侠还是中国武侠?(比如,提到唐代武侠,我们会想到聂隐娘传,虬髯客传等。如果是中国武侠,会想到游侠列传,范围会比较广一些。)请问侯导有大概的方向吗?

A:因为为了拍摄这部片子,我们做了很多唐朝的东西,包括场景,服装等,而且好不容易把唐朝摸出一点门道,所以如果拍武侠片的话,会先资源再利用,优先拍关于唐朝的。但是我想这个计划不会那么快,因为预算会比较高。一般如果拍了一个成功的片子,比如说比较卖座的,就会获得一些配额,就可以自由地拍一些小预算的片子。因为预算低的话,自由度就高。他应该会先拍几个小预算的,然后再考虑规模比较大的。

Q:在《刺客聂隐娘》中有一个打斗的场景,那应该算是全片最激烈的部分。紧接着那个场景后面,我们看到片中的人物变得很小,并且融入一片山水中。感觉整个画面的重点变成了自然山水,而不是人物。您在写剧本的时候,已经有这样的安排吗?

A:我们在剧本上并没有做这样的安排。完全是看景的时候,临时决定的。

Q:写剧本时会考虑音乐方面的问题吗?

A:写作的时候不会有音乐的考量。不过,常常在讨论剧本的时候,侯导自己会运镜,他会随着镜头的推移,哼着歌。很多次我在旁边听着,感觉他哼的歌是最适合不过的配乐了,好想把它录下来,可是就好像晴空落下阵雨,你想要去追,就渺无踪迹了。这个经验是常常有的,所以多少会觉得遗憾!

Q:在一次访谈中,您提到您和侯导在一起最美好的时候都是在谈论将要拍摄的电影;而且你总是对上映的电影因为一些无法克服的技术问题而感到失望;另外,您也很遗憾没有把你们的对话录下来。总而言之,对于您,最美好的是你们在一起聊天的时光。

A:在剧本讨论时那种很充沛的东西,就好像百分之百的果汁。然后接下来所有的拍摄过程,在我看来其实是打折再打折。往往,从编剧的立场来看,出来的片子,都是稀释到百分之一的加味水。这是我非常个人的想法,而且是从编剧的立场来看的。所以每次都会失望。不过,从剧本创作到电影完成,这是另外一个东西,你必须接受它。影像的东西,跟文字的思考确实是非常不一样的!

原文部分节选已刊发于《外滩画报》

本文为作者 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/66973

「深焦」(Deep Focus)是一份以巴黎为据点的迷影手册,提供欧洲院线与艺术电影的最新资讯和批评。同时,我们也是欧洲电影节和电影工业的深度观察家。微信号:deep_focus

扫码关注