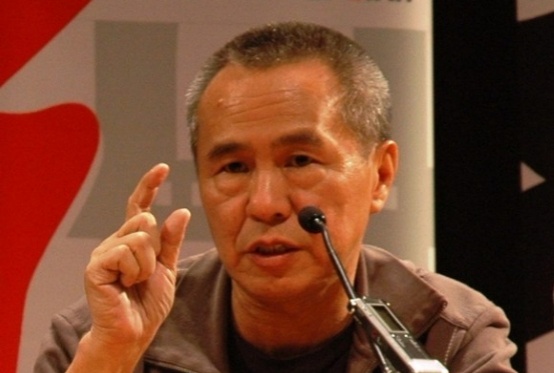

侯孝贤谈小津与布列松——侯孝贤电影讲座节选

我的写实是再造的真实,我拍的这些画面,这些人物是真实世界里可以存在的。我喜欢的是个体,而且影像跟文字呈现是不一样的。我们呈现的就是影像本身,影像本身你没得逃,要把它的这种质呈现出来,你就得安排一些行为,或者是寻找,把质找出来。

我以前从来不想的,因为我感觉创作者不能去回溯自己拍片的道理和过程,尤其是道理。所以我以前从来不看评论,别人写我的评论,我从来不看,有时候隔了很久,突然看到,我感觉,噢,原来他们当时这样写的。

往往我都感觉写得不中,什么研究、论文都写不中,写不中其实也会有趣。有时候你就会想那道理是什么,我自己的道理又是什么。但通常这是一个陷阱,当你想弄清楚自己是因为什么道理创作的时候,我感觉是绝对弄不清楚的。你要弄清楚了,你就不会拍了,你就不会创作了。就好像一个依循,去弄清楚形式跟内容之间到底是什么关系?你的焦点是什么?你到底在拍什么?

不知道你们有没有看过一部小说,俄国作家果戈理,《死灵魂》是他最好的一本小说,他最早写的那本是在他20岁出头的时候,那个时期,其实评论者还没准备好,意思就是他写的小说很新——因为他描写的完全就是实物,对人讲话,完全是实的,抽象的完全没有。但有个评论家看出果戈理这本小说是非常特别的,这个评论家的名字我记不得了,重点是之后这个评论家就跟果戈理变成朋友,他的意识形态就开始影响到果戈理。果戈理后来写《死灵魂》,他只写了第一部,后来差不多又写了约10年,但后面写完就全部烧掉了,他三十几岁就死了。其实,文学、文字书写要比影像深邃。为什么?因为文字的使用非常需要抽象思考。所以有时候我看外国人拍的一个片子,他最后只讲了一个道理,我说还用那么麻烦?说半天其实还比不上一篇文章,一篇文章渗透出来的宽度、广度、深度都比电影强。所以电影千万不要附炎于理论,你们也千万不要照理论拍,照理论拍就完蛋了。这些方面也是给我自己解释,但其实也不是。

我以前聊过布列松(RobertBresson)跟小津安二郎,其实我是在他们的电影中看到我自己,但这种东西有时候你可以意会,但是你并不想去延伸它,找出一个恰当的形容——到底是什么?没有!其实没有延伸,我自己并没有延伸。小津安二郎的墓碑没有名字,只有一个"无"字,他是60岁去世的,12月12日出生,12月12日去世,够风格吧?跟他的电影一样,风格得一塌糊涂,连他自己的生命他都要掌握。但基本上他的电影就像他的墓碑,我感觉是一种生命的悲凉。

从他早期的一个片子,在他早期还拍西部片、黑社会片、默片的时候,他看过很多西方电影,所以他早期年轻的时候就会拍一些各种形式的电影,到他拍《我出生了,但……》那个片子开始展露他的主题,他后来的题目一直是这个,从来没断过。到1941年小津三十几岁的时候,他拍了一部电影叫《父亲在世时》。那之前,他去中国内地当兵,已经是第二次世界大战了,中日战争早就开始了。那个剧本(《父亲在世时》)本来是他当兵之前就要拍的,后来当完两年兵后回去,他当兵绝对不是年轻的、冲锋作战的那种,以他的资历已经是一个有名的导演,并且他又有三十几岁了,所以不可能的。因此他两年后回去又改了这个剧本再去拍,就是1941年,那时战争还没有结束,他拍的就是:妻子去世,父亲跟一个儿子在一起。父亲是一个老师,怎么养这个儿子,把这个儿子养大,然后他去世。就是那么简单的一个故事。

一开始父亲带学生去旅行,有学生溺水死了,他很内疚,所以就辞职了,之后,他在职业发展上是很困难的,所以他一直都在迁徙,但把儿子放在一个固定的地方,所以父子是不常见面的。父亲那么艰苦的最后把儿子拉扯大,也变成一个教师。儿子一直想跟他父亲生活在一起。父亲说:你现在是老师了,你应该有你的责任。那部电影就是在讲一种人伦的责任,父亲怎么让小孩能够跟他一样。但是你知道吗?片中一点其他的东西都没说,但看完之后却是非常悲凉的。那其实也是对战争的一种反思。那个父亲教育孩子是那么认真,告诉他要对这个社会负责任,当了老师,应该对你的学生怎样,尽管他们过得那么艰苦。后来儿子结婚了,他去世了。这个电影的背后是那些人在那个时候全部被送去战场,那个时候送去战场,死亡是你想象不到的。如果看过一些日本的纪录片——"二战"时的纪录片你就知道,国家机器之于人之间的关系。那是一种悲凉,小津是用这样的一种形式。小津所处的那个时代正好是中日战争要开始之前,那之后主战跟主和两派——就是不主战的出来会被暗杀,常常被暗杀的,包括首相级的,所以那个氛围是非常萧瑟的,非常肃杀的。所以小津在那个期间的表达是用这种方式。

然后从这个地方开始,后来到小津差不多四十五六岁的时候,就是我之前讲的我比较喜欢的那个片子叫《晚春》,基本上也是一样:母亲去世,只有父亲跟女儿,那个家基本上都是女儿在弄。当女儿听说父亲要娶另外一个女人,她那种抗拒……但后来她也答应了,不过答应了之后她父亲也没有娶,女儿答应嫁给一个男的,然后父亲送她去结婚,父亲参加婚礼回来,一个人在那边削梨,镜头很长,他一直在那边削。那个真的也是一种悲凉啊,生命的悲凉!但是在他女儿身上你发现了一个生命的能量。因为原节子(饰演女儿)可能是刚刚跟小津合作,原节子是一个元气饱满的女子,所以就会有另外一个生命的能量就是从原节子这边出来的。她就使影片多了一个层次。父子那个(《父亲在世时》),生命的能量一直在父亲身上,儿子不多,很闷的,就会生发出另外一种力气,这是我比较喜欢的片子。

你们有没有注意到,我后来拍女人,男的我不拍了,以前那种打架男我不拍了,因为这两种生命的原型基本上是不太一样的。中国有句古话"男有刚强,女性烈",刚强跟坚毅的男人在很多历史人物或小说中都可以看到,或自己的长辈里看到。这种坚毅是他们紧守的原则,是不会变的。因为你们都不熟,所以我也没办法讲。其实身边的、听说的,或是谁的长辈,其实常常有这种人,有些是非常不错的,有些是写文学的,或者写诗的,或者有些是其他的什么人,他们的那种亲民,那种节制,那种坚持,基本上我父亲影响我的是这个。因为那时候我父亲基本上是不跟我讲话的,因为他有肺病,《童年往事》中已经演过了。

我有一次去黄埔军校新村打架,为我班上那个同学。很气人的,我每次都是为别人打架,用脚踏车前面那个横杆拆下来打,打完以后去到那个同学家。他妈妈是黄埔新村的小学校长,然后她就谈到我父亲,我说我父亲很早就去世了,我那个时候高二,我父亲在我念初一的时候就去世了,所以我说是很早去世。我父亲是某某某,以前在县政府工作,她一听我父亲的名字,她不但有印象,而且非常尊重我父亲,讲我父亲很有气节,两袖清风……你们想想看,我刚刚打人回来,听到她讲这种话,那种感受其实是非常鲜明的,而且是奇特。会有一种志气。你会知道——你不可能再继续坏了。这在我以前成长的过程中是非常自觉的。

所以我说类似这样,生命中总有些有感觉的男人和女人的原型让你深有感触。女人的原型,就是我最爱的几个,比如《今生今世》里面的畲爱珍,就是吴四宝的太太。你们只要看过胡兰成的《今生今世》,就注意看这个畲爱珍,她的形式、风格,简直是又繁复,又华丽,又大方,又懂世故,也不是什么立体,怎么形容呢,你们还是去看看书吧,看了就知道。还有个女人,很边缘,她是胡兰成的侄女,叫青云。你们如果注意看的话,青云后来也有被访问。女生多,男的不容易。因为男人接触世界跟女人不一样,那女人就没有那么多,但其实也不是没有那么多,随时都在,你身边可能都有。有时候你母亲,或者你婆婆,就是你祖母,你都可以感受到。就像我讲的《合肥四姐妹》,有很多题材是没办法拍的。我刚刚说过,其实就是这种女人,是我的最爱。

因此从这里面看,我创作的焦点跟小津是不同的,我的创作焦点是存在的个体,就是生命的本质,存在的个体打动我,所以我拍的都是一些边缘人,一些小人物。《南国再见,南国》里那三个主人公,假使你妈妈看到的话,一定说这些人是人渣,是社会的渣滓,每天不干好事,就在那边混。但其实他们是真实存在的,我把他们存在的本质呈现出来了,你感觉那么具体就是一个活生生的人。对我来讲,我的电影最后呈现的就是这个。所谓生命的本质就是这样,而且没有人是一样的。至于苍凉不苍凉,苍凉是我的一个角度,因为我感觉人存在本身就是非常的不容易,这是我对生命的一个看法。这跟小津安二郎是不一样的。

小津后来的《东京物语》,一对老夫妇来到现代化的城市,已经是战后了,医生儿子约好要去哪里游玩,但又忙来忙去,都临时改变了。女儿是经营一个美容院,也是忙来忙去抽不出时间,最后只好丢给媳妇。这个儿媳妇是原节子饰演的。这个媳妇守寡,老夫妇的二儿子在战争中去世,不同于儿子、女儿,原节子反而非常照顾老夫妇,母亲感觉身体不适,后来就这样一路回去了。还有一个儿子,是在火车站做事务员的,也是没时间,后来老夫妇只能回家去了。除了这种生命的悲凉外,你还能感觉到原节子扮演的是一个对比的角色。她也是守寡,而且绝对不嫁,这其实都是生命的无奈跟悲凉,这是我发现的小津的电影。我今天早上才把它理清了,以前看了就只是感受,但不会去想一个词汇去形容,没那么认真地想,其实小津的电影就是这样的。

至于布列松(RobertBresson)的电影,是没有演员的,意思就是在他的电影中演员就是道具,所谓的人模。布列松的背景是蛮早的,是西方世界里所谓现代科学、社会科学、心理学正蓬勃的时候,他透过这些演员的活动、行为来说社会结构上的问题,比如阶级——男女之间的阶级。像《穆谢特》(Mouchette),这个片子我比较喜欢,因为它比较松动。像《钱》,就是一个店,好像卖什么东西,可能是卖小的望远镜或者那之类的,几个年轻人来买,给了钱后走了,但之后发现那钱是伪钞,老板就跟伙计讲,把伙计骂一顿,然后就说这个钱不能声张,先放着。然后有个工人来修理马桶,老板就把这个钱付给了那个工人,那个工人后来因为这个钱被抓、被关,出来后家庭破碎,后来就开始去抢劫,杀人。

影片中没有那种戏剧场面,杀人都是拍墙壁影子而已。所以布列松尽量把戏剧性都拿掉,所以叫人模,演员不能有戏剧性、表演。他的目的是要说后来那件事,不是要吸引观众跟着这个演员的情绪走,所以叫人模、道具,就是这样。这也是一种不同的形式,但他说的背景还是那个。

小津、布列松、我都有一个基础,我们使用的不是那种戏剧性的方式,戏剧性可以去安排,当然它的底子也是写实的,我们是将真实生活里面的片断拿来使用。所以这跟我们一般的事、戏剧性电影是不一样的。这个也是由我看他们的影片而发散到我们相同但又不同的地方。因为我们最终对人的看法,对人世的看法,对生命的看法,其实是有层次,由于成长背景的不同而不同。我是从我自己的经验中,我自己导演的第一部电影是《风柜来的人》。

之前我都是在电影的体系里面写很多剧本,非常戏剧性的那种,非常卖座,都是明星来演——凤飞飞、林凤娇、沈燕……每个片子都是大卖。但到了拍《风柜来的人》的时候没有了,有明星的,就是一群小鬼。比如艺校刚刚毕业的钮承泽他们,我就开始拍他们。《风柜来的人》其实已经开始往现实的生活上,实际的生活形态去走了。在这里面去呈现他们作为个体的生活原型,从那个时候就开始了,但其实那个时候完全是不自觉的。其实《在那河畔青草青》还是明星阵容来演。自从《风柜来的人》,之后的《冬冬的假期》、《童年往事》、《恋恋风尘》,其实基本上就是这个路数了。

你越走越走,你才越清楚,自己的那个方向就越来越清楚。来自你成长期所有的吸收,不管是从文学还是从其他途径吸收的东西全部回到你的创作上,开始发酵,开始出来,开始往这个方向。到现在我其实没有变,形式怎么在变,到最后还是对人的这种生命的原型、生命的本质有兴趣。

所谓关注个体,是因为我的生长背景。我并不是成长在战争时期,是战后了,所以完全不一样。到今天,内地的年轻人还在看,学校还在教,很奇怪,第五代之后的王小帅他们也在看,他们到现在还在看,看了还是有感觉,我一直在想,这个问题到底是怎么回事。因为这些电影都已经是老东西了,但是内地开放得晚,差不多十几年前正好像我们那个时候——我们童年的时候,物质比较缺乏的时候,所以大家(内地看侯孝贤电影的人)都会觉得好像跟自己的成长经验有种关联的感觉。主要是这个。

其实有时候本质就是这样子了。讲就讲完了,没什么。如果说要延伸,那是教师们的事,他们是会教,我是不会教的。我教只有实际的,场面调度是什么,演员要怎么弄,怎么选择演员,面对困难怎么解决,我感觉当导演是每天在解决困难。你不停地解决困难,但是你说这样你会不会走岔,不会,因为电影就是你,你就是电影。你的原型在电影里面一定会出现。

就像我刚刚讲的,我现在对女人比较有兴趣,因为她不但复杂,而且宽广。女性在华人的世界位置慢慢地越来越高,尤其在台湾,女子都比男人强,女孩比男孩强,绝对。男孩我昨天已经讲过了,都不行。当然不能一竿子打翻。这是个时代的问题,没办法,脱逃不了。社会结构里面还残存的就是重男轻女,所以女孩子成长的世界跟男孩子成长的世界绝对不一样。女生成长时,因为在社会上被看重的是男生,所以女生就会在边缘。意思就是你有个眼光在看着,看到这些哥哥弟弟们都受到了重视,但是内地"一胎化"我就不知道,没有判断。因为一胎化,只有一个儿女,都是宝贝。一个儿子是宝贝,一个女儿也是宝贝,不过可能在农村,重男轻女还是很重的。这种差别有没有,一定会存在的。那这会造成眼光的不同。由于眼光的不同,女孩子看得比男生看得还清楚。男生被宠着,糊里糊涂的,所以成长缓慢。所以你们看我的电影为什么往女性上走,基本上有它的道理,因为她慢慢地越来越成熟,越吸引我。所谓的女性的烈,她不但烈,而且她有侠情,非常过瘾就是了。

我们三个导演(小津安二郎、布列松、侯孝贤),我在他们俩身上看到的就是形式是完全不同的,因为表达的不同,所以形式不同,但基本上还是写实的路子。这个跟看好莱坞,跟看别的电影是不一样的。你们一定要分清楚这个。但是无论哪个,它的基础都是写实,从写实(出发)你才能跳跃,你不能凭空,你一定还是以写实为基础。因为人是活在这个人的世界,你从这个写实的人的世界去跳跃,人们都看得懂。不能是凭空来干吗,人家不能理解。所以哪怕是魔幻的,或者是太空,或者未来的,全部都脱离不了这个范围,它只是把它浓缩、戏剧化,这个浓缩或戏剧化非常精准,这些东西精准的判断还是写实的。只是把它假设了,假设了一种现实,夸张了现实。但是这个基础还是写实,不过跟我使用的写实是不一样的,我的写实是迷恋于再造的真实,它像真实世界一样,我拍的这些画面,这些人物是可以单独存在的,好像在真实世界里面可以存在的。跟它是等同的关系。这是因为我喜欢的是个体,所以这个东西变成我一个迷恋的形式,而且影像跟文字呈现是不一样的。用文字,看到一个女子,或者一件很过瘾的事,它可以描述,可以抽象,可以绕,怎么样都可以。可以反复,文字之间可以自己完成,但是我们呈现就是影像本身,影像本身你没得逃,要把它的这种质呈现出来,你就得安排一些行为,或者是寻找,把质找出来。这跟文字是不同的。

------------------------------------关于OH,4K----------------------------------------

Oh,4K! 是由远景电影和 Homeboy Cine Studio 调色工作室运营的,源于微信公共平台,上面总会有一些我们原创技术文章,有兴趣的朋友请持续关注我们:)

调色业务联系:

邮箱:mr_insist@163.com

电话:13911101120

更多调色作品详见:

http://homeboycinestudio.diandian.com

关注我们的微信也可扫描下方的二维码

我以前从来不想的,因为我感觉创作者不能去回溯自己拍片的道理和过程,尤其是道理。所以我以前从来不看评论,别人写我的评论,我从来不看,有时候隔了很久,突然看到,我感觉,噢,原来他们当时这样写的。

往往我都感觉写得不中,什么研究、论文都写不中,写不中其实也会有趣。有时候你就会想那道理是什么,我自己的道理又是什么。但通常这是一个陷阱,当你想弄清楚自己是因为什么道理创作的时候,我感觉是绝对弄不清楚的。你要弄清楚了,你就不会拍了,你就不会创作了。就好像一个依循,去弄清楚形式跟内容之间到底是什么关系?你的焦点是什么?你到底在拍什么?

不知道你们有没有看过一部小说,俄国作家果戈理,《死灵魂》是他最好的一本小说,他最早写的那本是在他20岁出头的时候,那个时期,其实评论者还没准备好,意思就是他写的小说很新——因为他描写的完全就是实物,对人讲话,完全是实的,抽象的完全没有。但有个评论家看出果戈理这本小说是非常特别的,这个评论家的名字我记不得了,重点是之后这个评论家就跟果戈理变成朋友,他的意识形态就开始影响到果戈理。果戈理后来写《死灵魂》,他只写了第一部,后来差不多又写了约10年,但后面写完就全部烧掉了,他三十几岁就死了。其实,文学、文字书写要比影像深邃。为什么?因为文字的使用非常需要抽象思考。所以有时候我看外国人拍的一个片子,他最后只讲了一个道理,我说还用那么麻烦?说半天其实还比不上一篇文章,一篇文章渗透出来的宽度、广度、深度都比电影强。所以电影千万不要附炎于理论,你们也千万不要照理论拍,照理论拍就完蛋了。这些方面也是给我自己解释,但其实也不是。

我以前聊过布列松(RobertBresson)跟小津安二郎,其实我是在他们的电影中看到我自己,但这种东西有时候你可以意会,但是你并不想去延伸它,找出一个恰当的形容——到底是什么?没有!其实没有延伸,我自己并没有延伸。小津安二郎的墓碑没有名字,只有一个"无"字,他是60岁去世的,12月12日出生,12月12日去世,够风格吧?跟他的电影一样,风格得一塌糊涂,连他自己的生命他都要掌握。但基本上他的电影就像他的墓碑,我感觉是一种生命的悲凉。

从他早期的一个片子,在他早期还拍西部片、黑社会片、默片的时候,他看过很多西方电影,所以他早期年轻的时候就会拍一些各种形式的电影,到他拍《我出生了,但……》那个片子开始展露他的主题,他后来的题目一直是这个,从来没断过。到1941年小津三十几岁的时候,他拍了一部电影叫《父亲在世时》。那之前,他去中国内地当兵,已经是第二次世界大战了,中日战争早就开始了。那个剧本(《父亲在世时》)本来是他当兵之前就要拍的,后来当完两年兵后回去,他当兵绝对不是年轻的、冲锋作战的那种,以他的资历已经是一个有名的导演,并且他又有三十几岁了,所以不可能的。因此他两年后回去又改了这个剧本再去拍,就是1941年,那时战争还没有结束,他拍的就是:妻子去世,父亲跟一个儿子在一起。父亲是一个老师,怎么养这个儿子,把这个儿子养大,然后他去世。就是那么简单的一个故事。

一开始父亲带学生去旅行,有学生溺水死了,他很内疚,所以就辞职了,之后,他在职业发展上是很困难的,所以他一直都在迁徙,但把儿子放在一个固定的地方,所以父子是不常见面的。父亲那么艰苦的最后把儿子拉扯大,也变成一个教师。儿子一直想跟他父亲生活在一起。父亲说:你现在是老师了,你应该有你的责任。那部电影就是在讲一种人伦的责任,父亲怎么让小孩能够跟他一样。但是你知道吗?片中一点其他的东西都没说,但看完之后却是非常悲凉的。那其实也是对战争的一种反思。那个父亲教育孩子是那么认真,告诉他要对这个社会负责任,当了老师,应该对你的学生怎样,尽管他们过得那么艰苦。后来儿子结婚了,他去世了。这个电影的背后是那些人在那个时候全部被送去战场,那个时候送去战场,死亡是你想象不到的。如果看过一些日本的纪录片——"二战"时的纪录片你就知道,国家机器之于人之间的关系。那是一种悲凉,小津是用这样的一种形式。小津所处的那个时代正好是中日战争要开始之前,那之后主战跟主和两派——就是不主战的出来会被暗杀,常常被暗杀的,包括首相级的,所以那个氛围是非常萧瑟的,非常肃杀的。所以小津在那个期间的表达是用这种方式。

然后从这个地方开始,后来到小津差不多四十五六岁的时候,就是我之前讲的我比较喜欢的那个片子叫《晚春》,基本上也是一样:母亲去世,只有父亲跟女儿,那个家基本上都是女儿在弄。当女儿听说父亲要娶另外一个女人,她那种抗拒……但后来她也答应了,不过答应了之后她父亲也没有娶,女儿答应嫁给一个男的,然后父亲送她去结婚,父亲参加婚礼回来,一个人在那边削梨,镜头很长,他一直在那边削。那个真的也是一种悲凉啊,生命的悲凉!但是在他女儿身上你发现了一个生命的能量。因为原节子(饰演女儿)可能是刚刚跟小津合作,原节子是一个元气饱满的女子,所以就会有另外一个生命的能量就是从原节子这边出来的。她就使影片多了一个层次。父子那个(《父亲在世时》),生命的能量一直在父亲身上,儿子不多,很闷的,就会生发出另外一种力气,这是我比较喜欢的片子。

你们有没有注意到,我后来拍女人,男的我不拍了,以前那种打架男我不拍了,因为这两种生命的原型基本上是不太一样的。中国有句古话"男有刚强,女性烈",刚强跟坚毅的男人在很多历史人物或小说中都可以看到,或自己的长辈里看到。这种坚毅是他们紧守的原则,是不会变的。因为你们都不熟,所以我也没办法讲。其实身边的、听说的,或是谁的长辈,其实常常有这种人,有些是非常不错的,有些是写文学的,或者写诗的,或者有些是其他的什么人,他们的那种亲民,那种节制,那种坚持,基本上我父亲影响我的是这个。因为那时候我父亲基本上是不跟我讲话的,因为他有肺病,《童年往事》中已经演过了。

我有一次去黄埔军校新村打架,为我班上那个同学。很气人的,我每次都是为别人打架,用脚踏车前面那个横杆拆下来打,打完以后去到那个同学家。他妈妈是黄埔新村的小学校长,然后她就谈到我父亲,我说我父亲很早就去世了,我那个时候高二,我父亲在我念初一的时候就去世了,所以我说是很早去世。我父亲是某某某,以前在县政府工作,她一听我父亲的名字,她不但有印象,而且非常尊重我父亲,讲我父亲很有气节,两袖清风……你们想想看,我刚刚打人回来,听到她讲这种话,那种感受其实是非常鲜明的,而且是奇特。会有一种志气。你会知道——你不可能再继续坏了。这在我以前成长的过程中是非常自觉的。

所以我说类似这样,生命中总有些有感觉的男人和女人的原型让你深有感触。女人的原型,就是我最爱的几个,比如《今生今世》里面的畲爱珍,就是吴四宝的太太。你们只要看过胡兰成的《今生今世》,就注意看这个畲爱珍,她的形式、风格,简直是又繁复,又华丽,又大方,又懂世故,也不是什么立体,怎么形容呢,你们还是去看看书吧,看了就知道。还有个女人,很边缘,她是胡兰成的侄女,叫青云。你们如果注意看的话,青云后来也有被访问。女生多,男的不容易。因为男人接触世界跟女人不一样,那女人就没有那么多,但其实也不是没有那么多,随时都在,你身边可能都有。有时候你母亲,或者你婆婆,就是你祖母,你都可以感受到。就像我讲的《合肥四姐妹》,有很多题材是没办法拍的。我刚刚说过,其实就是这种女人,是我的最爱。

因此从这里面看,我创作的焦点跟小津是不同的,我的创作焦点是存在的个体,就是生命的本质,存在的个体打动我,所以我拍的都是一些边缘人,一些小人物。《南国再见,南国》里那三个主人公,假使你妈妈看到的话,一定说这些人是人渣,是社会的渣滓,每天不干好事,就在那边混。但其实他们是真实存在的,我把他们存在的本质呈现出来了,你感觉那么具体就是一个活生生的人。对我来讲,我的电影最后呈现的就是这个。所谓生命的本质就是这样,而且没有人是一样的。至于苍凉不苍凉,苍凉是我的一个角度,因为我感觉人存在本身就是非常的不容易,这是我对生命的一个看法。这跟小津安二郎是不一样的。

小津后来的《东京物语》,一对老夫妇来到现代化的城市,已经是战后了,医生儿子约好要去哪里游玩,但又忙来忙去,都临时改变了。女儿是经营一个美容院,也是忙来忙去抽不出时间,最后只好丢给媳妇。这个儿媳妇是原节子饰演的。这个媳妇守寡,老夫妇的二儿子在战争中去世,不同于儿子、女儿,原节子反而非常照顾老夫妇,母亲感觉身体不适,后来就这样一路回去了。还有一个儿子,是在火车站做事务员的,也是没时间,后来老夫妇只能回家去了。除了这种生命的悲凉外,你还能感觉到原节子扮演的是一个对比的角色。她也是守寡,而且绝对不嫁,这其实都是生命的无奈跟悲凉,这是我发现的小津的电影。我今天早上才把它理清了,以前看了就只是感受,但不会去想一个词汇去形容,没那么认真地想,其实小津的电影就是这样的。

至于布列松(RobertBresson)的电影,是没有演员的,意思就是在他的电影中演员就是道具,所谓的人模。布列松的背景是蛮早的,是西方世界里所谓现代科学、社会科学、心理学正蓬勃的时候,他透过这些演员的活动、行为来说社会结构上的问题,比如阶级——男女之间的阶级。像《穆谢特》(Mouchette),这个片子我比较喜欢,因为它比较松动。像《钱》,就是一个店,好像卖什么东西,可能是卖小的望远镜或者那之类的,几个年轻人来买,给了钱后走了,但之后发现那钱是伪钞,老板就跟伙计讲,把伙计骂一顿,然后就说这个钱不能声张,先放着。然后有个工人来修理马桶,老板就把这个钱付给了那个工人,那个工人后来因为这个钱被抓、被关,出来后家庭破碎,后来就开始去抢劫,杀人。

影片中没有那种戏剧场面,杀人都是拍墙壁影子而已。所以布列松尽量把戏剧性都拿掉,所以叫人模,演员不能有戏剧性、表演。他的目的是要说后来那件事,不是要吸引观众跟着这个演员的情绪走,所以叫人模、道具,就是这样。这也是一种不同的形式,但他说的背景还是那个。

小津、布列松、我都有一个基础,我们使用的不是那种戏剧性的方式,戏剧性可以去安排,当然它的底子也是写实的,我们是将真实生活里面的片断拿来使用。所以这跟我们一般的事、戏剧性电影是不一样的。这个也是由我看他们的影片而发散到我们相同但又不同的地方。因为我们最终对人的看法,对人世的看法,对生命的看法,其实是有层次,由于成长背景的不同而不同。我是从我自己的经验中,我自己导演的第一部电影是《风柜来的人》。

之前我都是在电影的体系里面写很多剧本,非常戏剧性的那种,非常卖座,都是明星来演——凤飞飞、林凤娇、沈燕……每个片子都是大卖。但到了拍《风柜来的人》的时候没有了,有明星的,就是一群小鬼。比如艺校刚刚毕业的钮承泽他们,我就开始拍他们。《风柜来的人》其实已经开始往现实的生活上,实际的生活形态去走了。在这里面去呈现他们作为个体的生活原型,从那个时候就开始了,但其实那个时候完全是不自觉的。其实《在那河畔青草青》还是明星阵容来演。自从《风柜来的人》,之后的《冬冬的假期》、《童年往事》、《恋恋风尘》,其实基本上就是这个路数了。

你越走越走,你才越清楚,自己的那个方向就越来越清楚。来自你成长期所有的吸收,不管是从文学还是从其他途径吸收的东西全部回到你的创作上,开始发酵,开始出来,开始往这个方向。到现在我其实没有变,形式怎么在变,到最后还是对人的这种生命的原型、生命的本质有兴趣。

所谓关注个体,是因为我的生长背景。我并不是成长在战争时期,是战后了,所以完全不一样。到今天,内地的年轻人还在看,学校还在教,很奇怪,第五代之后的王小帅他们也在看,他们到现在还在看,看了还是有感觉,我一直在想,这个问题到底是怎么回事。因为这些电影都已经是老东西了,但是内地开放得晚,差不多十几年前正好像我们那个时候——我们童年的时候,物质比较缺乏的时候,所以大家(内地看侯孝贤电影的人)都会觉得好像跟自己的成长经验有种关联的感觉。主要是这个。

其实有时候本质就是这样子了。讲就讲完了,没什么。如果说要延伸,那是教师们的事,他们是会教,我是不会教的。我教只有实际的,场面调度是什么,演员要怎么弄,怎么选择演员,面对困难怎么解决,我感觉当导演是每天在解决困难。你不停地解决困难,但是你说这样你会不会走岔,不会,因为电影就是你,你就是电影。你的原型在电影里面一定会出现。

就像我刚刚讲的,我现在对女人比较有兴趣,因为她不但复杂,而且宽广。女性在华人的世界位置慢慢地越来越高,尤其在台湾,女子都比男人强,女孩比男孩强,绝对。男孩我昨天已经讲过了,都不行。当然不能一竿子打翻。这是个时代的问题,没办法,脱逃不了。社会结构里面还残存的就是重男轻女,所以女孩子成长的世界跟男孩子成长的世界绝对不一样。女生成长时,因为在社会上被看重的是男生,所以女生就会在边缘。意思就是你有个眼光在看着,看到这些哥哥弟弟们都受到了重视,但是内地"一胎化"我就不知道,没有判断。因为一胎化,只有一个儿女,都是宝贝。一个儿子是宝贝,一个女儿也是宝贝,不过可能在农村,重男轻女还是很重的。这种差别有没有,一定会存在的。那这会造成眼光的不同。由于眼光的不同,女孩子看得比男生看得还清楚。男生被宠着,糊里糊涂的,所以成长缓慢。所以你们看我的电影为什么往女性上走,基本上有它的道理,因为她慢慢地越来越成熟,越吸引我。所谓的女性的烈,她不但烈,而且她有侠情,非常过瘾就是了。

我们三个导演(小津安二郎、布列松、侯孝贤),我在他们俩身上看到的就是形式是完全不同的,因为表达的不同,所以形式不同,但基本上还是写实的路子。这个跟看好莱坞,跟看别的电影是不一样的。你们一定要分清楚这个。但是无论哪个,它的基础都是写实,从写实(出发)你才能跳跃,你不能凭空,你一定还是以写实为基础。因为人是活在这个人的世界,你从这个写实的人的世界去跳跃,人们都看得懂。不能是凭空来干吗,人家不能理解。所以哪怕是魔幻的,或者是太空,或者未来的,全部都脱离不了这个范围,它只是把它浓缩、戏剧化,这个浓缩或戏剧化非常精准,这些东西精准的判断还是写实的。只是把它假设了,假设了一种现实,夸张了现实。但是这个基础还是写实,不过跟我使用的写实是不一样的,我的写实是迷恋于再造的真实,它像真实世界一样,我拍的这些画面,这些人物是可以单独存在的,好像在真实世界里面可以存在的。跟它是等同的关系。这是因为我喜欢的是个体,所以这个东西变成我一个迷恋的形式,而且影像跟文字呈现是不一样的。用文字,看到一个女子,或者一件很过瘾的事,它可以描述,可以抽象,可以绕,怎么样都可以。可以反复,文字之间可以自己完成,但是我们呈现就是影像本身,影像本身你没得逃,要把它的这种质呈现出来,你就得安排一些行为,或者是寻找,把质找出来。这跟文字是不同的。

------------------------------------关于OH,4K----------------------------------------

Oh,4K! 是由远景电影和 Homeboy Cine Studio 调色工作室运营的,源于微信公共平台,上面总会有一些我们原创技术文章,有兴趣的朋友请持续关注我们:)

调色业务联系:

邮箱:mr_insist@163.com

电话:13911101120

更多调色作品详见:

http://homeboycinestudio.diandian.com

关注我们的微信也可扫描下方的二维码

本文为作者 HomeBoy Cine Studio 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/48746

HomeBoy Cine Studio

点击了解更多

HOMEBOY 电影数字洗印厂是一家专注创意、品质、技术流程的后期调色公司,调色业务涵盖剧情片、广告、MV;前期DIT;最终合片、影院DCP打包。

更多作品及信息,请查看官网: http://colorgrading.cn

扫码关注

HomeBoy Cine Studio

HomeBoy Cine Studio