对话贾樟柯:《风流一代》是我新的开始

用现代艺术的方式做电影。

文|李欣媛 张嘉琦

从到达戛纳那一刻开始,贾樟柯就没闲下来过。

当地时间5月18日,《风流一代》在戛纳首映。贾樟柯在忙完首映的一切工作后,接着就是轮番接受各国媒体的采访。在见到毒眸的前一天,他和赵涛接受欧美电视的采访,整整四个小时,上一家还没走,下一家已经在等了,连上厕所的时间都抽不出来。

这些日程对贾樟柯来说既熟悉又新鲜——这已经是他第七次来到戛纳,但上一次还要追溯到六年前。2018年,《江湖儿女》入围了戛纳主竞赛单元。

在疫情前,贾樟柯每年都要花大约三分之一的时间在各个电影节展上。但2018年之后,他没怎么出过国,一大半时间花在《风流一代》上,同时还做了两个新的剧本。很多朋友都好久没见,虽然还没抽出时间看其他导演的片子,包括他自己参演的《狗阵》,但再次在戛纳和老友相聚,总有新鲜感。

国际媒体关心的事情也变了。过去来到戛纳,大家似乎都很关心政治,经常一半时间用来聊电影,另一半时间在聊政治问题。“但这次几乎没人问了,我不知道他们是不再关心,还是太熟悉了。”

六年不仅是一个数字,因为每个“六年”都是不同的。在贾樟柯暂别戛纳的这六年,疫情开始又结束,全人类都在此过程中经历了剧烈的震荡。生活方式、价值体系、个人选择……一切的一切都在这六年间被打碎,再慢慢地重新恢复到平和的节奏。

在毒眸(id:Domoredumou)与贾樟柯的对谈中,我们聊了《风流一代》的诞生过程,及其背后所承载的真正表达,也聊了在这六年间,贾樟柯对电影、对时代和对人类命运的新思考,以及电影存在于当下这个时代的意义。

至于国内大部分观众目前很关心的金棕榈将会花落谁家,在这些更宏大、更接近本质也更朴素的思考中,显得不那么重要。“在《三峡好人》之后,我对拿奖就没有欲望了。这个行业真的对你很慷慨,你不要在这方面还有执念了 。”

一个持数码相机的人

严格意义上讲,《风流一代》的雏形其实早在2001年就已经有了。只是那时候的贾樟柯无法预料后来发生的事,就像1998年时的人们,并不知道“汾阳小子”后来会成为世界级电影导演“贾科长”。

当我们回头再看,才会发现那些过去的细节可能都是命运放置的伏笔。

拍完《小武》《站台》之后,贾樟柯已经成了“第六代”的主力军。在他寻觅下一部作品灵感的时候,数码摄影机开始流行起来,这个新兴的影像设备让贾樟柯产生了新的电影想法。

《小武》《站台》(图源:豆瓣)

“过去无论是独立电影还是商业制作,它都是在一个很严谨的工业体系中,有非常复杂的技术支持,和非常周密的计划,需要庞大的团队做这件事情。但数码摄影机拎着就能拍,可以在极低的调度下,拍三五个人。”贾樟柯说。

数码摄影机打破了传统电影工业的规则,更解放了创作者的创作意识。借助数码摄影机,贾樟柯有了更轻盈的创作模式,最重要的是,生活的碎片因此能够成为他作品的一部分。贾樟柯回忆,那时候他带着大家漫无目的地拍,拍一些小情节,在空间里做一些表演。当时他想拍一个片子,叫做《拿数码摄影机的人》。

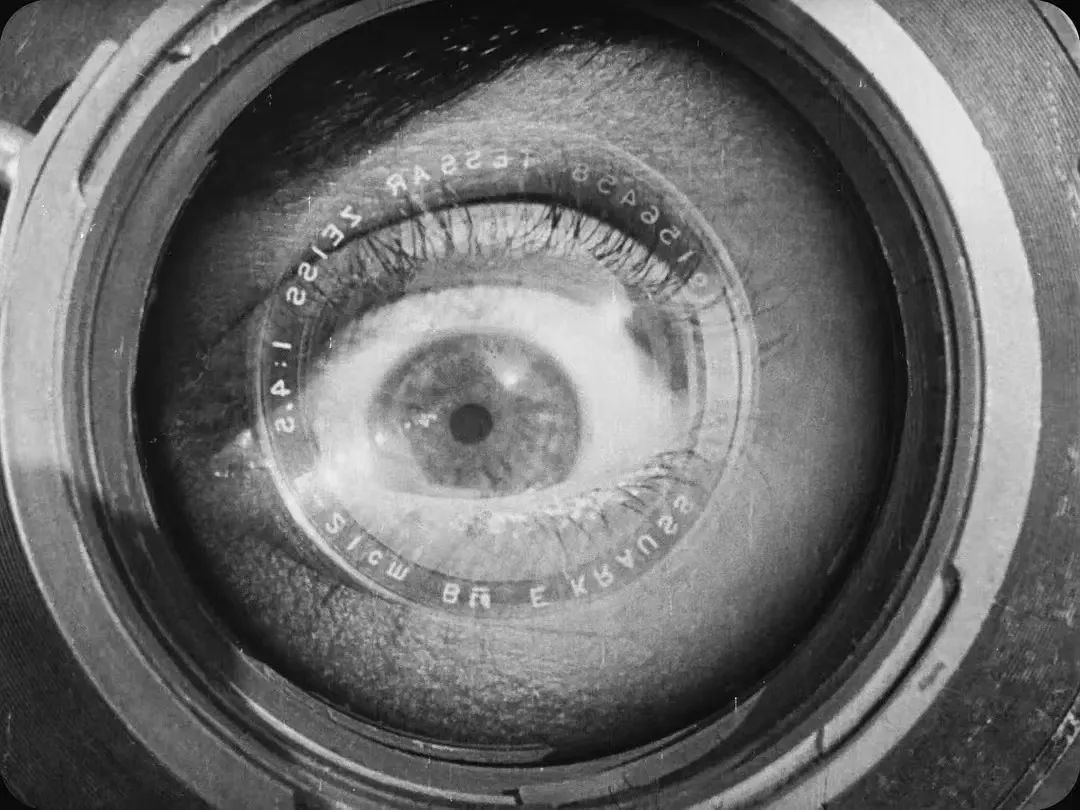

贾樟柯这种记录方式,很大程度上受到了前苏联电影大师吉加·维尔托夫的《持摄影机的人》影响。吉加·维尔托夫提出的“电影眼”理论中提到,电影设备应该像人的眼睛一样去客观的记录生活实景,成为捕捉和构建现实边界的一个工具。

吉加·维尔托夫《持摄影机的人》

贾樟柯沉迷于这种影像记录,在拍摄长片之外,他用了不同时期的主流摄影机进行拍摄。本以为两三年就应该完成了,但是拍起来发现没有终点。“你在心理上总觉得它好像还没形成一个作品,还需要继续去拍,这种习惯就一直延续下来了。”

漫长的记录里留下了不同时代的“巧巧”和“斌哥”,他们都是贾樟柯过去二十年作品中的碎片。

《任逍遥》《世界》是千禧氛围下,面对日新月异的生活,人们对于现实的想象变得更加宽阔;《三峡好人》《天注定》是快速发展中,面对巨大的时代冲击,人们一边快步跟随一边疲惫应对。贾樟柯用七部剧情长片无意间勾连起了二十年时代发展过程中,小人物的命运起伏——人们正在从千禧兴奋中清醒过来,科技的加速与思潮的涌动,让社会变得躁动且凉薄。

《任逍遥》《世界》《三峡好人》《天注定》(图源:豆瓣)

从《山河故人》开始,贾樟柯开始回望。他清晰地窥探到普通人的人生路径与时代命运的关系。于是,他不再将故事拘泥于短暂的时空里,而是将视线拉长,让故事有了更长的生命脉络。《山河故人》是从1999年到2025年,《江湖儿女》是从2001年到2018年,两个故事都讲述了一个女人从青年到中年的过程中,与时代动荡紧密相连的情感关系。

可以说,《风流一代》残存着贾樟柯过去所有电影的影子。“巧巧”与“斌哥”相爱,是《任逍遥》时候的激情萌动;“斌哥”的离去,是《三峡好人》里废墟下的阴郁;两人的再次重逢,是《江湖儿女》千帆过尽的唏嘘。

《风流一代》的讲述早已开始,只不过是在贾樟柯无意识的情况下悄然进行着。连续二十年、横跨将近四分之一世纪的记录,在疫情来临时,终于画下了句点。

“那种沸腾的、冲动的、匆忙的氛围,都静止下来了。像是一个句号,一个段落结束了,或者再说大一点儿,一个时代落幕了。”

回到线性叙事

疫情既是促使贾樟柯完成《风流一代》的终点,也是第二个起点。

2020年,贾樟柯受荷兰电影杂志《FILMKRANT》邀请,写了一篇名为《步履不停》的文章,彼时他正被隔离在家中,每天量三次体温、看书、上网、围着客厅跑步。

文章中他写道,“从另外一个角度看,这个世界的导演可以分为两种:经历过战争的,和没有经历过战争的。这种经历的差异,代表着对人性和社会的不同理解视野。也许多年之后,我们可以说,这个世界的导演可以分为另外两种:经历过新冠疫情的,和没有经历过新冠疫情的。”

也是在疫情期间,贾樟柯开始重新审视自己对电影的理解,他敏锐地感知到一些东西的落幕与终结,同时也意识到,他需要重新构筑一个新的开始。

贾樟柯疫情期间短片片段

有一次,贾樟柯与一位算卦的朋友闲聊,朋友提到,生命就是一条线,可以通过干预时间的方式,决定一个人在这条线上将会走向哪里。贾樟柯恍然发觉,电影其实也是这样。

电影是一种记录与呈现,它一直在讲述“自然”,从年轻到衰老,从发生到结束,没有人可以预知下一秒会发生什么,纵然再复杂的叙事方法,也无法改变线性的记录,只能尊重自然的结构。

这为《风流一代》的呈现提供了灵感。“我们一开始就确定了,应该在一个清晰的故事线上负载起丰富的时代信息和人物感受。就好像一条河流,这条河流不要复杂,不要转弯起伏,它就是自然的人物生活的流动。只有在这样一条稳定的河流上,才能负载起上面那些波光粼粼、一闪而过的那些感受。”贾樟柯说道。

贾樟柯回到了电影的起点,用最真实的声音回溯过去的二十年。因为选择了一种新的形式,摆在他面前的,也是一些新的挑战。

《风流一代》拍了二十年,素材量足有一千个小时。最先要完成的工作是看完海量的素材,并在其中寻觅到一条线性逻辑。贾樟柯提到,编剧万佳欢每天都会看他剪辑,两个人在剪辑的分叉口再讨论,就这样剪了三年,他们确定了以“巧巧”和“斌哥”二十年的情感关系为核心,看他们经历的生活。

在更宏大的时间洪流中,贾樟柯希望从一众群像里面慢慢聚焦出来两个人的时代故事。作为70年代的人,巧巧和斌哥正是贾樟柯镜头下“风流一代”,“这一代年轻人处在社会变革的刚开始,一切都不成形,旧的秩序在打破,在摸索的阶段,它呈现出一种生命力,野蛮生长的生命力。”

他们的生命力在时代浪潮的击打下呈现出不同的反应,在贾樟柯看来,“巧巧”是被浪潮困住的人,而“斌哥”是被浪潮击碎的人。这样的处理是贾樟柯作为男性导演的一次性别反思,他想要呈现女性的成长,“女性的自我意识觉醒的过程,是一件特别让我着迷的事。”

在理解女性的过程里,贾樟柯开始感受到女性的力量,以及这种力量对抗时代的复杂性。最早的剪辑版本里,“巧巧”是有很多台词的,但是后来,贾樟柯发现,将语言剔除之后好像更丰富了,“巧巧”的沉默反而意味着千言万语。“沉默背后对应着很多想象,它看起来是抽象的,实际上它更加忠于那种事实。”

除此之外,编剧万佳欢还透露了两个细节,在跨越二十年的故事里,演员的真实生命体验与角色已经融为一体。

影片中,2022年的斌哥拄着拐杖步履蹒跚地去珠海,他的状态已经变得十分苍老,这是演员李竺斌真实的状态。当他出现在片场时,许久没有见过他的赵涛情绪有点失控,久久无法平复心情。

在《风流一代》里,演员们真实的状态完全融进了电影之中,他们成为了电影的一部分。他们身上带着真实的时代痕迹,展现每一个普通人真实的样子。

贾樟柯提到,为了保证这条叙事线的完整,他需要从零散、复杂的素材中进行思考,这对他而言,很像玩魔方,这让他感到兴奋。

贾樟柯每次剪辑都会把之前的剪辑过的内容看一遍,顺着情绪再继续往下剪,最后剪片的时候,看都要看一个多小时,“越是这样综合的材料,你越需要把它有机化,按照它的脉络,特别是视听脉络,去感受它们的曲线和内在的呼吸,然后再决定下面应该怎么样。”

这种复杂的剪辑方式,让另一个现实难题摆在眼前:不同时期的主流摄像设备不同,决定了在不同年代、不同格式、不同质感的影像间,难免会产生割裂感。据《风流一代》制作团队向毒眸透露,为了调和影像声音,成片的音效设计最多有700多轨。

多年合作的摄影师余力为向贾樟柯提出,为什么要费尽心思用一种非常规的方式制作电影,完全可以再造和复现一个场景,以此保证电影的连贯性。

几乎没怎么犹豫地,贾樟柯坚持运用自己二十年来亲自拍摄的所有画面。这切合了吉加·维尔托夫的“自我暴露”电影形式:一方面电影在记录着普通的生活,另一方面,它又呈现了不同节点下贾樟柯的主观性。

后来,余力为也理解了贾樟柯的坚持,“在电影中,我们几乎可以重新演绎和再现一切。但我坚信有一个元素我们无法完全复制,那就是摄影机后面的眼睛。换句话说,作者的主观性。当我们按下摄影设备开关按钮、开始记录图像时,摄影机不仅在捕捉视觉场景,也在捕捉创作者的欲望、意图和观点。”

某种程度上,《风流一代》记录的是时代,也是贾樟柯自己。

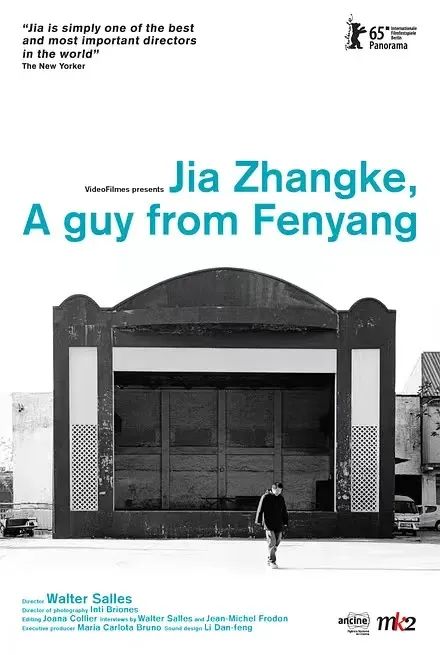

电影是人类的意识

2014年,巴西导演沃尔特·塞勒斯为贾樟柯拍摄的纪录片《汾阳小子贾樟柯》在罗马电影节首映,当中纪录了在《天注定》禁映后贾樟柯的状态:疲惫、迷茫、不知所措,甚至开始思考自己到底还“要不要拍电影”。

后来,他二次解释了当时的情绪,并非对电影或是行业的厌倦和不满,而是厌倦自己成为一个只为电影行业生活的“电影动物”。

十年过去,贾樟柯用《风流一代》,展示了他所找到的、对抗或消解这种厌倦的方式。

在选择如今这种呈现形式,和像余力为建议的那样,在片场再造一个回顾20年的环境之间,贾樟柯仍然选择了前者。“再造当然是个更常规、也更安全的制作方法,叙事也可以更强情节,但其实就又回到了安全区。或许能制作出一部很经典的电影,但我是个特别反经典的人。”

比起在安全的区域不断重复过去的自己,现阶段的贾樟柯,情愿自己的作品有些缺陷,也希望它是足够新的尝试。而要理解这种选择,仍然要以疫情作为重要的节点。

疫情期间的贾樟柯,最大的感受是“离过去的工作远了”,他不必将自己放置在一个行业当中去活动,比如和其他导演交流、参加国际和国内的电影节展、参与其他导演的项目,原本成日都满满当当的行程也空了出来,成为了全部只属于贾樟柯和他的创作时间。

“当代电影太僵化了,工业化之后,大家好像都变得小心翼翼,就是电影繁殖电影,看起来都似曾相识,在形态上的活泼性下降得很厉害,都是让人既不兴奋、也不讨厌的电影。”真正从行业中抽离出来后,贾樟柯决定了自己的下一步,“我情愿拍一个有很多人讨厌,也有很多人喜欢的电影,但至少我的回忆被完整地保留下来了。”

理解电影本身就有不同的角度,它既是工业,也是商业,同时还是艺术。

这是一种选择。贾樟柯意识到,在《风流一代》里,一些用电影思维来看不合常规的处理方式,比如使用不同机器拍摄的素材,再比如复用曾经在其他影片中已经出现过的画面,如果用当代艺术的思路,就全部能解释得通。“石头、沙子、海水、盐……一切都可以成为我的材料,我只是要通过它们来表意,这会让导演变得更自由。”

旧的材料,过去的故事,跨越年代的讲述,这些都让《风流一代》看起来像是某种结束。但对贾樟柯来说,它反而象征着一个新的开始。

“我觉得我挺幸运的,二十多岁就稀里糊涂地拍了处女作,后来的一切也都很顺利,现在我五十多岁了,希望能离电影工业远一点,离自我跟当代艺术近一点,来重新建构电影的可能性,做一些更活泼的、更实验性的、更自由的事情。”

贾樟柯理解电影的思维变了,但电影本身是没有变的。或者说,在贾樟柯漫长的创作生涯中,“相信电影”是始终如一的锚点。就好像在《风流一代》里所呈现的那样,运送人类的交通工具在变,从绿皮火车到轮渡,再到飞机和高铁,或许物理时间缩短了,但从此地到彼地的心情始终如一。

电影同样如此,摄影方式在变,播放终端在变,宣传渠道也在变,但电影始终存在。“比如流媒体诞生后,大家觉得电影要完蛋,但现在也融合了。我对电影一直有信心,因为电影的创造力太强了,它是有能量的,不管技术怎样发展,电影都会把它们吸收。但吸取其他媒介的语言是重要的。”

在贾樟柯看来,电影的出现并非偶然,而是人类内在欲望的必然结果,这种欲望不会消失,电影就一样不会消失。

“人类一直有记录的欲望,从原始社会开始就有绘画,然后就诞生了雕塑、照片,越来越逼真,用拉康的话说,人类一直想照镜子看看我自己是什么样的。但图像本身没有时间,它只是静止的一帧。但在这种欲望的驱动和科技的发展下,就诞生了运动影像,诞生了电影。刚开始是黑白默片,又因为这个世界是有色彩、有声音的,电影才成为今天这样。这一切的努力都是为了还原人类生活。”

处于知命之年的贾樟柯,再一次回到电影原点。接下来他还会继续拍电影,但是一些“形式上更活泼的电影”,“这是新的过日子的方法。”

“拍电影是我接近自由的方式。”铅印在《贾想:1966-2008》里的这句话,贾樟柯直到现在还践行着。

毒眸

点击了解更多毒眸