流浪地球2:郭帆的第二次契约

“我离山还远得很呢。”

文|周亚波

距离《流浪地球2》正式上映还有不到10天时,东四环的郭帆工作室人满为患。

通过身上的T恤和脸上的状态,很容易区分接待者与到访者。进入冲刺阶段,导演郭帆精神状态看起来不错,他穿梭在庙会一般的人群中,安排工作、与不同的人对话。

听到我们用“神采奕奕”评价他,郭帆开了一个玩笑,“那是因为在镜头前,你把镜头关了,我说不定坐着就能睡着。”话虽如此,郭帆也不想强调自己严重缺乏睡眠,甚至认为,这是一种不太健康的宣传倾向。他说,燃烧自己、燃烧“人力”,一直也不是他理想中的“做科幻电影”的状态。

毒眸与郭帆导演的对谈即将上线,敬请期待

不过,即便是表现出来的状态,郭帆的眼神,也已经与一年前开机时毒眸(id:DomoreDumou)造访东方影都时大不相同——当时,环绕郭帆的是肉眼可见的疲惫与愁云,一系列意料之中、意料之外的困难,没有因为“已经是第二次”而让步半分。

“你知道那种状态证明了什么,这证明了,我们还是没有经验,还是会经常进入到第一集(部)拍摄的那种状态当中。”郭帆回忆。

即便如此,疲惫与愁云也并不是来自于所谓焦虑,因为郭帆没有时间焦虑。

从《流浪地球》大获成功开始、从他们决定启动续集开始,《流浪地球2》身上的期待,就注定不会寻常。他们需要做事,做各种各样的、实际的事情,而很多事情,并不因1的铺垫而变得简单,不是从1到2,而是又一次的从0到1,甚至比当年更难。

制片人龚格尔说,如果只从商业角度考虑,这是一个想都不用想、根本不能去碰的项目。郭帆和他的团队深知其中的难,却又第二次,完成了“四年之约”。

(注:本文无剧透)

“总有人要干”

在和郭帆合作做《流浪地球》之前,龚格尔没当过制片人。但《流浪地球》对中国电影本就是全新的项目,郭帆也没拍过科幻电影。

因为是第一次,反而就没那么怕。龚格尔形容做《流浪地球》的时候就像新兵第一次上战场,自己一枪没中,仗打赢了,“原来打仗这么开心的。”

但到《流浪地球2》的时候,龚格尔发现,“战场”的惨烈完全不是想象中那么回事儿。“甚至会想,当时我们是怎么做出来的?或许当时真的是运气好。”

话有自谦,《流浪地球》自然不是莫名其妙就做出来的电影。4年前,乃至更久远的故事,许多人耳熟能详:从混乱到逐渐有序,从撤资到各种支持,干垮过视效公司,整个流程有各种混乱。但硬生生地,它在2019春节档大获成功,因为特效成果,更因为情感共鸣。“中国科幻电影的希望”等封号纷至沓来。

“内心的变化是无法掩饰的。”郭帆告诉毒眸(id:DomoreDumou),自己和自己的团队在决定做2之前,做好了心理建设,一方面“不能膨胀”,大家的夸赞多了,这种膨胀,未必是主观上就控制得了的,有时候发生得潜移默化。

郭帆坦言,哪怕我们对一件事追求完美程度的执着状态,也可能是膨胀的一种体现;另一方面,也做好了“把第一次犯过的错重来一遍”的心理准备,“大家一开始就知道,做这个不是从1到2,而是从零开始,再来一遍。”

2015年,中影宣布要将刘慈欣的三部中短篇小说拍成电影,每部投资5000万美元左右,半年后,机会摆在了“拍电影就是想拍科幻”、但代表作仍然是《同桌的你》的郭帆面前,郭帆最终选择了最符合自己对科幻片想象《流浪地球》。

机会来了,郭帆决定抓住,然后就有了第一个四年的故事;第二个四年,郭帆又经历了一把“一定要试试”的感觉,尽管他知道自己要面对的是什么。

纯商业角度,郭帆在拍第一部《流浪地球》的时候,有类似《同桌的你2》这样的选择;在启动《流浪地球2》的时候,处在口碑巅峰的他,也有更多、摆在明面上更赚钱的项目供他挑选。对郭帆来说,第二次的选择和第一次没有太大的区别。

龚格尔和郭帆

龚格尔回忆2019年的调查问卷,有超过80%的观众迫切地希望看到《流浪地球2》,“遇到这样的调研结果,其实百分百不能干,百分百是个坑。但郭帆可能当时就觉得,‘总得有人干吧。’”

“把犯的错编成教材”

郭帆说,在那个节点上,自己也确实很想“往前一步走走看”,看看有什么东西还能尝试一下、摸索一下。

比如,与《流浪地球》相比,《流浪地球2》有一个流程上的显著不同,就是“预拍摄”这件事,被放到了极为突出的位置。

这其实不是什么特别高精尖的技术,无非是够在正式开拍之前,可以在棚内用虚拟拍摄的方式“把所有的流程走一遍”。但技术是技术,应用是应用,电影能够成为技术的“客户”,这很重要。用最简单的逻辑理解,在正式开拍的时候,也能更加胸有成竹。

从更宏观的角度,对一部对流程、对前后期镜头有着极高要求的科幻电影来说,有着很高的意义。

但很多事情并不是“有了准备”就会一帆风顺。预拍摄完成之后,郭帆和他的团队提前进入了一轮疲惫期,这还算比较容易调节的;比较难的是,因为有了很多全新的工作方式,《流浪地球2》势必要继续摸到许多“新坑”,更何况,《流浪地球》的“老坑”,《流浪地球2》就未必不会走。

郭帆找到了自己曾经就读的北京电影学院,“借”来了20名学生常驻片场实习,实习生的主要工作就是挑错,去记录《流浪地球2》团队在过程当中所犯下的错误。有的是流程上的,有的是细节上的。“不看不知道一看吓一跳,有时候你都没想到,你能犯那么多错误。”

郭帆表示,“我翻开那些纸,这也不对那也不对。”

郭帆主要害怕遗忘,所以记录就有了必要。就像一个用功读书的学生,在不断整理错题。只有整理好这些错误,下次才能尽可能少犯。在后半段,北影的学生又经过了数次的复盘与提炼,压缩成了名为“工业化管理流程”的两张纸,这种有些像“武林秘籍”的东西,来自《流浪地球2》极为宝贵的现场经验。

“我们需要注意什么,我们需要怎么去做,怎么去安排生产、安排管理,我觉得这个还挺宝贵的。”郭帆说,“我们依然不太会干这件事,经过两部片子肯定也还不够,还要经过好几部片子的整理,整理出一个流程之后,我们希望把它编成教材。”

“这样的话,等这些学生自己想去拍工业化的片子、拍类型片,他们至少能做到有据可依。”郭帆说。

工业化,先“工地化”

四年前的《流浪地球》,推动着“国产电影工业化”和“科幻类型片”都上升到了极高的讨论地位。龚格尔说,自己还远没有到可以聊“工业化”的时候,内部常开的一个玩笑是:与其说是“工业化”,倒不如说是“工地化”。

但有时候,“工地化”又确实是“工业化”的基础。

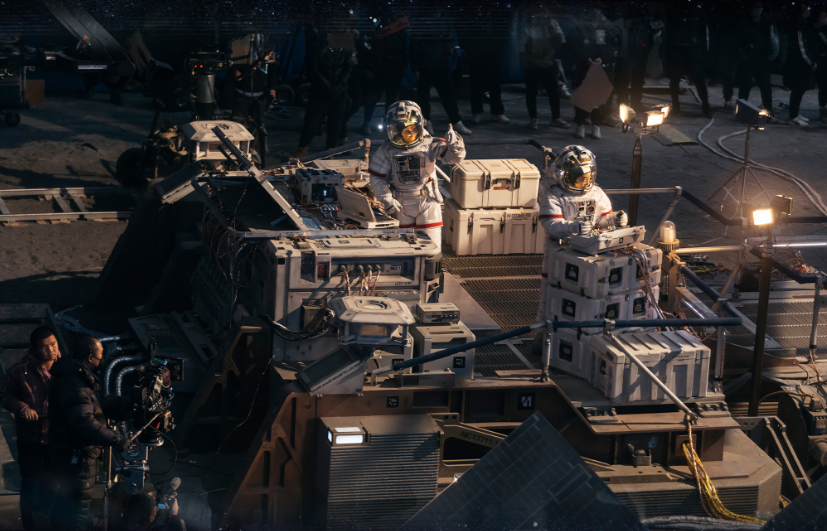

四年前的《流浪地球》,一共用到了三套宇航服,一套是找宁浩《疯狂的外星人》剧组借的,另外两套是找艺术家手工做的。到了《流浪地球2》,一些场景可能会出现二三十个穿着宇航服的人,像第一部那样做,显然不现实。

怎么做又是另一个问题,按一般思路,这需要借助工业生产体系,需要找工厂做。但宇航服显然不是工厂的常规产品,需要剧组提供设计图。

然而,工业量产的设计图,和艺术制作的设计图,看似相近,实际有天壤之别,需要从生产和使用双重的角度,去真的造出能够在IMAX镜头下不露怯的宇航服出来。

这是一条极难的路,但最终结果也给作品带来了好处,最终,《流浪地球2》成为了深圳一家工厂的客户,由工厂按照图纸来批量生产电影用宇航服。

结果是工业反哺了艺术:电影的服化道都不仅呈现出了美感,而且是一种工业化的美感。“你会觉得,那是真的可以用的东西。”龚格尔说,不仅是宇航服,《流浪地球2》用到了不少其他工业制造的现成技术,电影成了受益者,成了客户。

不仅仅是对外部力量的借助,在片场乃至整个流程当中,更加规范的管理也在落地执行。第一部时,郭帆曾苦于特效镜头“连文件名都千奇百怪”,到第二部,团队已经拥有了一整套管理系统。

它的意义在于,此前,或许我们已经可以做出1个或者5个“好莱坞水准”的视效,但一种可以支撑批量生产的体系,需要、也正在被建立起来。

“我们去完成一个视效镜头是完全有可能的,你给我时间我慢慢抠嘛。但是我们往往是要变成规模化生产的,我们必须要在这个规模化中去寻找这个流程,流程非常重要。”郭帆说,单个对比“达到水准”没有意义,需要批量做,做1个做5个没有意义,“要批量做,做1000个有平均水准的。”

但其他难点依然在考验着他们,例如,相比第一部的常驻900人剧组,第二部常驻人口来到了2000人,人数的增多也带来了一些意想不到的管理难度。郭帆举例,比如中午排队发放餐食,前面的人吃上饭了,后面的人未必能排上。“有时候,能不能吃口热饭,就会影响到士气。”

诸如此类的问题,在第一部《流浪地球》时期,还可以用热情、用“奉献”去解决,但到了《流浪地球2》,乃至更长远的中国科幻作品,就不可能再用“奉献”。龚格尔说,比如片场吃不上热饭的问题,你不可能一个个去鞠躬道歉,更何况这样的问题可能有一万个。

“我们还是初来乍到,还是需要不断去向各方面学习。”龚格尔告诉毒眸,“吴京就跟我说,你做到这个份上,你得用智慧。”

这或许成了“工业化”与“中国化”一个落地的空间。

“服务观众”

郭帆知道自己在做什么事情。和许多电影导演不同,郭帆并不喜欢聊“创作”本身。相比创作,他更喜欢聊流程;相比表达,他更喜欢谈服务。

就比如,无论4年前《流浪地球》有多么的成功,在郭帆和龚格尔口中常常提及的、《流浪地球2》首要任务,都还是“不赔钱”。

直白地说,只有《流浪地球2》不赔钱了,《流浪地球3》的很多想法、很多事情,才能更好得推进。

要想不赔钱,得让观众满意,但观众满意,维度又相当多。对《流浪地球》到《流浪地球2》,这种带着期盼的审视只会更重。在预告片释出之后,大部分肯定和期待的声音当中,有懂行的观众指出,战斗机的起飞画面里,喷气管关闭时间略早,郭帆看到了旋即评论,“我们赶紧改”。

这只是一个微小的细节,在整个“施工”的过程当中,这样的潜在挑战无处不在。画面背景里科学家讨论的内容、板书上的公式、各类道具的摆放位置,按照预定流程,科学顾问的工作在剧本阶段应当完成,但片场仍然会在过程当中不断回访,乃至深夜拨通电话。

虽然时间线上是《流浪地球》的前传,但在叙事视角上,《流浪地球2》更为宏大、更为全球视角,观众常常吐槽好莱坞的电影华人演员并不会说中文,反向思考之下,《流浪地球2》用的海外演员,剧本里来自哪国,演员就是哪国人,以尽可能减少相关的问题。

和第一部相同,原著作者刘慈欣没有参与到剧本的具体创作,郭帆和刘慈欣达成了一种默契:文字和影视是两种载体,要让擅长的人做擅长的事情;同样与第一部相同的是,郭帆继续咀嚼着《流浪地球》的文本内核,推进这篇体量并不大的小说为基础的世界观的完善。

剧本阶段,郭帆反复想象着《流浪地球2》应该表达的是什么。

第一部筹备阶段时,郭帆思考了很久“什么是中国科幻的内核”,答案很接近国外团队难以理解的“为什么要带着地球跑”;第二部的剧本阶段,郭帆决定加入更多围绕“人”的东西,围绕人类如何面对“全局灾难”的主题,去尝试与观众共情,李雪健在预告片当中的那句“我相信会再次看到蓝天,鲜花挂满枝头”成为了剧情创作的起点。

这当然也是一种服务。刘慈欣发微博夸《流浪地球2》团队“做了超过10万字的世界观概设”,超过了《流浪地球》原文的字数。龚格尔哈哈大笑,“真不是我们想写这么多。而是你不写的话,编剧会遇到困难,现场拍摄更会遇到困难。”

“建立契约”

在郭帆工作室的斜对面不远,同一个园区,是路阳的自由酷鲸。两年前的《刺杀小说家》,一度是《流浪地球》之后关于“国产视效”的讨论的又一高峰。

郭帆是路阳的好友,与他们“臭味相投”的好朋友,还有导演饶晓志,以及已成长为国内头部视效公司MORE VFX的CEO徐建,媒体归纳他们这批人叫“少壮派”,郭帆欣然接受,这代表着一种力量。

两年前,《刺杀小说家》成了第一部全国内团队做出的“视效大片”,彼时,徐建感慨,与不少人的想象不同,这更多时候是效率问题,MORE给宁浩做《疯狂的外星人》,想要做一个“黑社会混混”形象,求助好莱坞顶级视效公司,后者给出的第一版,是马龙·白兰度模样的教父。

在做《流浪地球》的时候,郭帆也不止一次遇到过这种问题,包括但不限于海外团队关于“为什么要带着地球跑”这样的疑惑。

《流浪地球》使用了总共2200个视效镜头,到了《流浪地球2》,常规的视效镜头就有3300个,还有1000多个面部视效。这一次,国内的视效公司成为了做这件事的绝对主体,“凝聚力”在这里没有太多形而上学的含义,而是更多地关乎于效率。

“懂特效的都知道,天崩地裂不是特效当中最难的,最难的是生物,是人。”郭帆说,“有时候观众看到了会觉得新鲜,但不会特别细地觉察到。”

这个类型的特效不仅仅难度顶尖,并且“不被察觉”才是最好的结果,一旦被发现异常,往往意味着失败。从噱头的角度,性价比相当低;从商业的角度,同样如此。

郭帆告诉毒眸,虽然怎么看都“性价比不高”,但在剧情的想象力上,乃至以后的工作上,确实帮助到很多。“我们知道我们的目标是什么了,以及我们应该怎么去做了,接下来就是我们怎么优化他的流程,怎么让他做的更好。”

郭帆说,如果《流浪地球2》不赔钱,那么做《流浪地球3》的时候,就可以“继续做这件事情”。而不断地摸索带来的成本降低,也能将人脸的视效技术,比如年龄变化相关的“面部视效”,应用到更多的电影当中,“我们再也不会因为年龄去限制到演员,我们可以用很多的方式去解决这些问题。”

这只关乎结果,但对观众来说,最重要的就是结果。反过来,理解这一点的观众越多,边际效应就会越来越叠加,这是一个中国观众和中国科幻不断沟通、一同成长的过程。

在解释这个过程时,郭帆很喜欢用翻译这个词,他觉得,即便是两个母语相同的人站在一起,很多事情,也需要“翻译”。而对一个类型片创作者而言,更重要的,是与观众达成某种契约。

“比如我们说一部爱情片,一部喜剧片,我们一听到就会知道它大概是什么面貌的。但对中国科幻片来说,我们从量上就还太少,少到不足以建立这种契约。需要更多的片子出来,需去和观众达成契约。”

郭帆已经注定用十年的时间与一个系列联系在一起,而达成真正契约的那一天,被他视为某个终点,或者重要节点。“如果有一天真正看到这个类型被确立,我觉得还挺开心的。”

“它代表着一种使命”

回想起那个80%的观众希望看到《流浪地球2》、“希望在《流浪地球2》身上继续看到中国科幻电影进步”的问卷,龚格尔有些感慨:“你知道这是什么意思吗?这已经不是一个简单的任务了,它代表了一种使命。”

行胜于言。郭帆这几年全身心投入到两部《流浪地球》当中,几乎没有休息和额外的陪伴时间。“驱动力就是热爱。我就是喜欢科幻,别的我也拍不好。”郭帆说。

但把科幻拍好,对当下的中国电影而言,本身也是筚路蓝缕。每次想到观众的期待,郭帆和龚格尔都感到害怕,但它偏偏那么难,难道无法去解释。龚格尔说,“就是你在每个环节都竭尽全力,都只能做到不掉链子的那种难。”

前些日子,龚格尔无意看到一张表情图片,上面一行写着“我们做这件事,并不是因为它很简单。”龚格尔原以为,下面一行会是“而是因为它有意义”或者类似的鸡汤,结果却写着,“而是我们以为它很简单”。

龚格尔想起了自己,虽然团队自始至终没有认为过这是一件简单的事儿,但是还是有些不敢想象,这样的片子,是怎么做出来的。

“我们倒没有觉得这件事情简单过,反而知道它很难,因为1很难,并且我们也知道,2会比1难得多,然而最终的难度,比我们想象中又难得多得多。”龚格尔说。

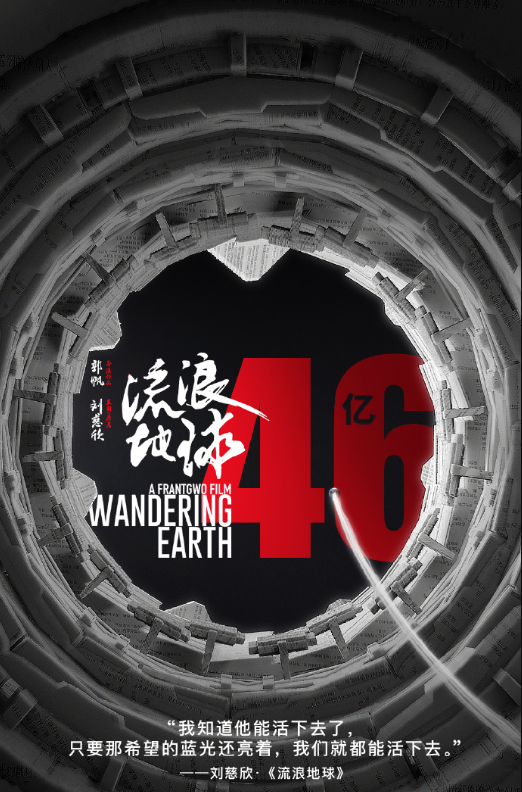

龚格尔估算,相比第一部,《流浪地球2》整体的量大概是5-7倍左右,其中基础难度是3倍,置景量刚好从10万延展平米变成100万延展平米,是十倍。

龚格尔对自己的老搭档致以敬意。而忙得合不了眼的郭帆,倒也无暇花太多时间,去想自己的“使命“,他想的是自己不要停下来,一直做,自己的今天比昨天进步一些,这或许就代表着,中国科幻电影的今天比昨天进步一些。具体地,就是《流浪地球2》比《流浪地球》进步一些,为的是让《流浪地球3》(如果可能有的话),乃至其他的中国科幻类型片,也进步一些。

两年前,郭帆曾回忆第一部《流浪地球》上映之后自己的心理,“以前都是‘胡拍’,到《流浪地球》落地,觉得自己开始站在了电影的山脚下。”现在,同样的问题抛给郭帆时,他摆了摆手说,“当时你可以算我年少轻狂,现在又觉得,离山还远得很呢!”

但山,就在那里。