今年台湾最好的喜剧电影,但不是因为许光汉光屁股

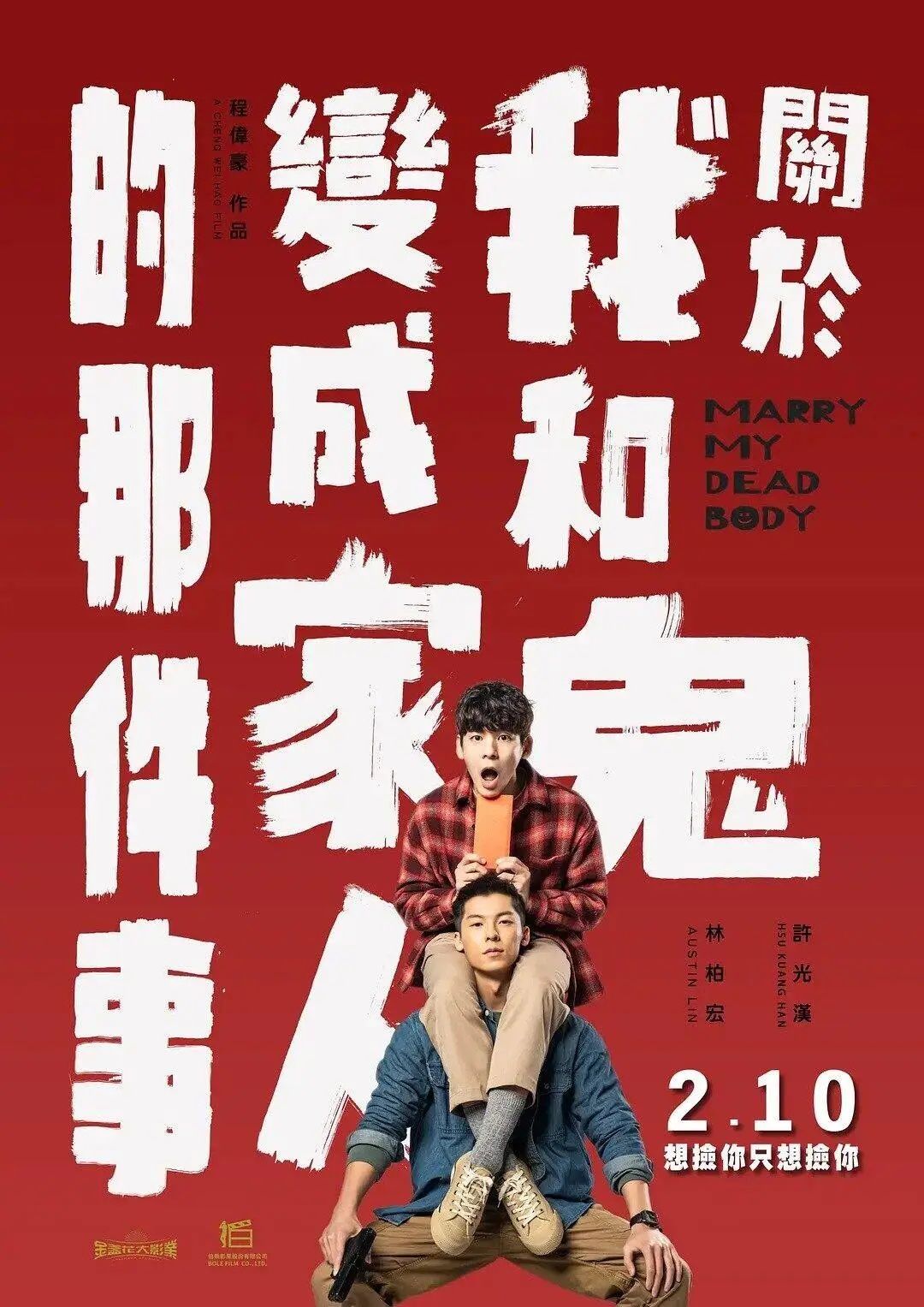

8月10日下午3点,《关于我和鬼变成家人的那件事》在网飞上线,内地观众终于有机会通过一个很不正轨的渠道看到了这部台湾爆款喜剧电影。

三小时之后,导演程伟豪在豆瓣更新了一篇文章,专门向内地观众解释和介绍他拍摄这部电影的初心,以及他作为导演,对于《关于我和鬼变成家人的那件事》(以下简称《鬼家人》)的阐述和理解。

轻喜剧,才是程伟豪的老本行

程伟豪的发声传递出了两个重要的信息:

第一,他其实知道大陆绝大部分观众看的都是从网飞上扒下来的盗版资源。但即使本片在大陆是以这样一种另类的方式传播的,程伟豪仍然很欣喜于能有更多人看到他的新作品,为自己未来在大陆市场的发展计划积攒好人缘。

第二,从文章的字里行间可以看出,对于程伟豪来说,《关于我和鬼变成家人的那件事》真的是一部他很喜欢,很在乎的作品。他在那篇导演自述里事无巨细地介绍了影片完整的拍摄流程,并对所有可能存在的剧情上的争议点和分歧点进行了解释,生怕观众不能及时发现这部作品的优点和匠心。

《鬼家人》的创作源起是程伟豪在台湾的一个征稿比赛上看到的故事灵感:一个清洁员,因为扫地捡到红包,所以不得不和一个男同志冥婚。程伟豪将故事里的直男角色从清洁工改为一名刑警,让犯罪类型片的元素可以顺理成章地融合进来,就创作完成了如今这部轻喜剧《鬼家人》。

一直以来,程伟豪电影的整体风格都更偏向于阴郁、严肃、奇诡,他之前的四部长片作品,不是鬼片《红衣小女孩》,就是带有宗教题材和都市猎奇色彩的犯罪电影《目击者之追凶》《辑魂》。《鬼家人》虽然是程伟豪的第一部轻喜剧长篇作品,但在某种程度上也是回归到了他在短片重创作时期以轻喜剧故事为主的原初风格里去。

作为一部喜剧片,《鬼家人》是一部非常适合大银幕观影的电影。影片中的很多笑点和元素,都是为了打破那种直男和同志之间彼此的刻板印象,将原本藏在台面下的少数群体文化拿到台面上来讲、来解构而设计的。而观众们集体在影院中直面这种解构性笑话,一起通过笑声消弭很多原本的芥蒂与羞耻感,也是本片创作的初心之一。

不过,很遗憾的一点是,内地观众虽然也有很多人知道并关注这部爆款电影,但大家几乎没有办法在大银幕上完成观影。估计这也是为什么本片在流媒体上映之后,豆瓣评分一路从8.8分降到了8.2分。很多内地观众在肯定本片在剧本和人物塑造上的优秀、鲜活之外,也同时意识到了本片另一大无法被忽视的缺点——它的电影质感并不强。

以毒攻毒,用刻板印象打破刻板印象

《鬼家人》是一部不太依赖画面呈现效果,也不太需要复杂视听技巧的作品,甚至很多地方推动剧情的主要工具都只需要对话就足够了。因此,如果无缘在大银幕上观看,本片的影像质感就真的很像一部普通的台剧。

但它的优点也是同样不容忽视的。

首当其冲的优点就是许光汉和林柏宏的出演。无论我们今天再怎么强调“演员演技大于颜值”,“重老戏骨,轻小鲜肉”的价值观念,但都必须承认,在像《鬼家人》这样主打性别议题的轻喜剧电影里,和角色性格高度匹配,颜值极高,且演技在线的主演永远是最核心的看点。

在这类爱情喜剧中,明星的颜值与形象本来就是实现造梦功能的最关键一环。所谓“gay圈天菜”“姬圈天菜”,得有好菜,才能让观众有好胃口。

林柏宏的内敛、俏皮、可爱和许光汉的直肠子、鲁莽和憨傻之间形成的性张力和奇妙化学反应,几乎就是一下子就能构建出最典型、最值得玩味的同志情侣关系。

而影片看似糅杂、繁乱的类型拼贴性叙事,其实就可以看做是林柏宏撩许光汉的不同阶段——一种颇具解读趣味的爱情隐喻。一开始是以捡肥皂和恶作剧拉近彼此关系,再然后是通过共同破案增加彼此的认同感,其次是通过共同生活进一步了解彼此,建立情感和灵魂上的共鸣。最后的警匪大战则是在情感关系达到最高潮的时候,用生死之交的情谊牢牢地把这对CP锁死。

而直男刑警从堤防、反感到逐渐接受、认同、依赖、互诉衷肠的过程,也非常完整地串联起了本片的核心情感脉络。

《鬼家人》的另一大优点是,它示范了一种2.0版本的同志电影该怎么拍。同性婚姻合法后,中国台湾的LGBTQ文化与LGBTQ电影也迎来了非常蓬勃的发展。

如今,这些电影早已跨越了苦大仇深,鼓励性少数群体们都勇敢直面自我、在社会面前展现自我、为自己的弱势处境勇敢发声、互相鼓励与抱团取暖的第一阶段,而进入了可以非常融洽、开放、自由地讨论LGBT议题,将此作为一种喜剧元素的第二阶段。无论如何,这种创作上的自由度和先进程度,都是令大陆这边的创作者们所艳羡的。

大陆近两年来关于同志议题的讨论,或者是只能零星几笔带过,或者是不得不披上耽美、同性友谊的外衣,以一种皇帝的新装的方式完成极其有限的表达。近两年的《盛夏光年》《送你一朵小红花》已经算是大陆在LGBT题材上有所突破的电影了,但依然只能停留在“懂的都懂,不再多说”的含糊其词阶段。

而《鬼家人》则不仅可以通篇到尾把同志问题当做主线剧情来讲,甚至还能以此去辐射和反思很多更本质的问题。比如女性在工作中受到的歧视,比如家庭上下代之间的价值观冲突,以及不同社会群体之间彼此存在的刻板印象。这些问题总结起来,指向的其实是同一个矛盾焦点——父权制的权力压迫。

关于父权制的讨论,《鬼家人》最让人惊喜的一点是,它不再是在单一的语境和议题里讨论这个问题,甚至特意在最后的父子和解戏份中指出了具体的父子矛盾,也并非父权制压迫的根源这一深层次问题,而是在非常轻松幽默的喜剧氛围里,通过扎扎实实地构建好人物与人物之间的关系,来推演、呈现和反思父权制的产生机制。

父亲和儿子、上司和下级、直男和同志、男生和女生,有差异在的地方,刻板印象和社会舆论就有可能滋生,父权制也就因此获得了最佳的生存土壤——用多数人的意见来压迫、否定少数人的生存空间,用刻板印象和偏见来维持保守政治环境的生存空间。

从某种角度来看,影片结尾父亲与毛毛的和解,似乎不应该被一棍子打死,解读为是放弃反抗的温和化结局——就像我们常常在讨论女性主义电影时会陷入误区的那样,父权制代言人并不完全等同于具体的父亲角色。程伟豪的用意并不是说毛毛与父权制和解了,而是通过父亲偷偷去替儿子调查家豪的举动,表明建立在尊重与理解基础之上的爱与包容,才是瓦解父权制的最有力武器。

父亲最终也没来得及和毛毛解释自己不同意儿子和家豪结婚的真正理由,但至少他尝试过迈出那一步,去理解,去接纳,这才是本片最后真正戳人泪点的情感根基。

大乱炖,既是优点,也是弱点

当然,本片在文本上依然有其不足之处。如果说电影感上的取舍可以看作是程伟豪作为创作者的创作自由的话,那么在文本层面的花活不断,则毫无疑问是程伟豪目前急需要克服的创作惯性问题了。

《鬼家人》中过多的情节反转和过盛的元素,导致了程伟豪的这部电影多多少少失去了重心,有点显得无厘头了。尤其是警匪段落,为了贴合影片整体的轻喜剧气质,警匪对峙的剧情逻辑被简化得就像是在过家家。

女刑警最后一刻的反水虽然的确完成了她总是被男同事当做花瓶,但心有不甘的人物弧光,可毫无铺垫,直接反转,依旧显得有些生硬。最后一场决战戏的其他很多内容设计得既突兀又冗余,更像是为了拍摄衍生剧《正港分局》而特意硬塞进来的段落,已经完全和本片的主题离题千里了。

在创作上,程伟豪可能需要一点专注力,明确自己最想讲的故事是什么,不能老是搞这种台湾民间奇谈大杂烩——在程伟豪现有的五部长片作品里,几乎已经把中国台湾各种神神鬼鬼的宗教元素和猎奇的民俗元素全都用了个遍。他的前几部作品,几乎都有类似的毛病存在,只不过到了《鬼家人》这儿,因为没有一个特别明确、统一的主线剧情,所以这个问题暴露得更彻底了。

什么都能塞进去的火锅,偶尔吃一两次还是好吃的,但一个好导演得和好厨子一样,不能每次做菜都指望着靠配菜多来取胜。

在极简的故事里挖掘出人物情感、清晰地表达出主题,才是最能见功力的,也是以后程伟豪最需要努力的地方。

-END-