专访《楚门世界》《死亡诗社》导演彼得·威尔 —— 哦,船长!我的船长!

从澳洲某家默默无闻的公司起步,彼得·威尔如今享誉全球。他为观众们奉献了无数启迪人心的瞬间和真理。在诸如《怒海争锋》和《死亡诗社》这样的电影中,他发现了许多人——包括自己——并不都是那么循规蹈矩的。

威尔说话的时候(我们是在悉尼进行访谈的,那里是他从小长大的地方),你无法不想起他漫长而传奇的电影生涯。70年代,从一家几乎不存在的澳大利亚电影开启自己的电影之旅,再到好莱坞长达20年的成功。而现如今,在这个奇怪的动乱不安的二十一世纪,这位享誉全球的65岁导演仍在巅峰,也用尽一切办法,努力把自己想拍的电影搬上银幕。

对于方才说起的导演生涯,威尔可能会觉得我们太过夸张了。一直以来,他自谦,自谦到了甚至喜欢贬低自己的程度,他也不喜欢把自己看得太过重要。考虑到他已有的成就,他的毫不自大显得尤为珍贵。至今他的4部作品已为他赢得了导演工会奖和奥斯卡奖:《证人》,《死亡诗社》,《楚门的世界》和《怒海争锋》。除去刚刚提到的传奇的生涯,这些俨然是大师才会拥有的荣誉。

和其他伟大的艺术家一样,威尔内心的矛盾和冲突并未成为他的负担,而变成了他的机遇。他们激发了他的好奇心,也刺激了他的探索欲。他说话的时候,声音很轻,口音并不重,有些时候还会带点嘲弄。对于每个问题,他都认真对待,似乎他以前没有听过这些问题似的。他没有什么那种事前练习过的答案,也不会侃侃而谈。彼得·威尔在五大大洲都拍过电影,但是不管他到了哪里,他好像都能知道很快地适应。

记者:我们从你的新片开始吧,休息了这么久再回来拍片是一种什么感觉呢?

彼得·威尔:(拍片的感觉)很快就回来了。有人说,如果太久没拍的话,开始拍摄的话会觉得不大习惯。我不这么认为。拍电影是马拉松,一直是这样的。一周过后就会进入状态了。时间安排所带来的压力让我很快适应了。

记者:拍这部片的时间安排棘手吗?

彼得·威尔:时间还挺紧的,大概63天就得拍完。有很多是外景,有很多的运动戏。演员很多,六七个还都一直会出现在画面里。困难之处还不少。

记者:如今要拍好一部电影是不是比以前困难多啦?

彼得·威尔:电影发生变化的都是在我们看不见的地方。非常两级化:做特效很贵,不用胶片拍了,很省钱。独立电影的话,他们都是用低于1500万在拍的,花费并不高。但我们可以看到,独立电影并没有很多。《回来的路》的预算是3000万,如今对于一部不怎么用特效的电影来说,这样的预算已经不能再多了。

记者:《回来的路》要在世界各地取景,预算又不算太多,我猜它应该没有钱来做《怒海争锋》那么多的特效吧?

彼得·威尔:噢,差太多了。《怒海争锋》是那种一定需要CGI背景的电影,而对于《回来的路》,实地拍摄的话,效果会好很多。我们绝大部分是在保加利亚拍摄的,后来去了西伯利亚和摩洛哥(摩洛哥我们是作为电影里的蒙古来拍的),最后去的是印度。我们用CGI做了中国的长城。

记者:你是说,《怒海争锋》如果用实景拍摄的话,效果会比较差?

彼得·威尔:我读了所有有关在海上拍摄的书,然后决定,我们就在海上拍一点点,其他时候都不,而是用电脑来做。在海上拍的时间大概就10天左右吧。其他的一切都是在水槽里,用模型和CGI做出来的。这么做,大海和天空的效果很好。电影的故事并不很强,所以成功与否很大程度靠的就是,能否让观众享受到在海上的感觉,能否使他们身临其境。

记者:为什么决定用模型呢?

彼得·威尔:一开始我是想全都用CGI的。但是看了《指环王1》之后,我打了个电话给杰克逊,他后来把我转给了Richard Taylor(特效总监)。这通电话算是打得非常幸运。于是后来,我们在威灵顿的Weta Workshop用模型拍摄。有两个大水箱,6米到7.6米长,先前是造给另一部电影用的。制作精良。用模型拍,会有电脑难以到达的真实感。我还有Rob Stromberg的帮忙,他是个艺术家,我习惯把他称为我的“CGI保镖”。除了他个人的工作,他还跟我去了每一次的会议。他在《阿凡达》和《爱丽丝漫游仙境》里都取得了成功。他以前是做数字绘景的(matte painting),对于空间和规模的把握很有心得,比如在《怒海争锋》里就是。广角镜头很烦,有时候你要拍出那种古早的感觉,但是却有了太多的细节,看起来太过完美了。Rob就知道如何把它们变得更加真实。你知道的,摄影师总是无法尽善尽美,因为拍广角的时候总是无法找到最为完美的位置。Rob懂得如何在场景里制造“不完美”,也许是对于某个东西进行模糊处理,或是怎么样的,反正他能拍出那种“摄影机真的就在那里”的感觉。

记者:拍这样的电影,早期拍电影的经历是否有帮助到你呢?

彼得·威尔:我是在70年代开始成长的,那是个“走出摄影棚”的时代。我意思并不是说我们当时有很多摄影棚。但是现在,某种意义上来说,我们都回到了摄影棚。拍《怒海争锋》的感觉就像是重新回学校学习的感觉。我做后期花了12个月。我对于剪辑师的成果不是太满意,可能是因为我太依赖于身边的技术人员了。他们会说:“你要什么?你可以做任何事情,想把摄影机放在哪里都可以,随你喜欢。”选择太多了。我感觉他们为我工作只需要在我办公室的地板上放着几只船的模型就可以了。我用了口红式摄影机在地板上拍了电影,然后让我的剪辑师剪辑,之后再给CG团队做特效。这种费钱的方法我不喜欢,挺造作的,但是这也是唯一我能把控制权掌握在我手里的办法。

记者:你有做很多的分镜头脚本吗?

彼得·威尔:在《怒海争锋》里我做了,在新片里也做了一些。但是我一直不是很喜欢。我觉得我是自己经历的受害者,也就是我喜欢在现场改动。我喜欢当天做些调整,甚至有时候连情节都会改动。这可能和我先前画喜剧小品的经历有关,画的时候我需要加些即兴的东西,要频繁地改动。如果在选角和剧本方面没有问题了——这两个是基础——那么在拍摄的时候,应该允许故事间有些可以变动的地方,让一切都可能发生。

记者:你是怎么从写喜剧和演喜剧转到拍电影的?你一直都想做一个导演吗?

彼得·威尔:我从来都不知道自己要做什么,只要不去经商就好了。我为电视的喜剧秀拍过点视频,也是因为这个我才进入了电影圈的。

记者:你刚进入电影界的时候,澳洲的电影工业是怎样的呢?你的第一部作品,《巴黎食人车》,74年的时候拍出来的,尽管导得很不错,我却觉得演员好像不大行。

彼得·威尔:在那个时候,任何年龄超过25岁的人都是靠不住的。如果你用了超过50岁的演员的话,他们就会发出些奇怪的怨言,因为他们的观念还停留在收音机和戏剧院。在我早期的电影里,我频繁地删减对话,就是因为对话写得太差了。于是我要多多想如何改进视觉语言,以此来传达人物的性格。

记者:坏表演激发了你的创造力呢?

彼得·威尔:是的。即使今天,在一剪或二剪之后,我还是会把电影调成无声再看一遍。以此来体会,在没有对话的帮助下,能达到什么样的效果。

记者:你的第二部,《悬崖上的野餐》,预算就多了许多。在这部电影里,我们领略到更多你的视觉语言和构图感。你是不是有受过什么专业的绘画训练呢?

彼得·威尔:在我长大的时候,这个地方真的没有什么文化可言。没有绘画可看,也没什么慈善家,像美国的那种慈善家,他们会把他们非法得来的资本用于对艺术的投资,以此作为赎罪。听起来可能很奇怪,但是真事,对于我来说,大自然对于我的影响是最大的。也许是因为我住在这样一个空荡荡的国家,而且又是住在海边的缘故吧。我觉得大自然就是我的美术馆。那是一个孩子们被命令待在户外而且你可以纵情行走然后走到海边的时代。对于每一个富有想象力的人而言,无聊其实是巨大的优势。

记者:拍《悬崖上的野餐》的时候,有更多的资金应该是一件喜闻乐见的事吧。

彼得·威尔:我记得当时的预算差不多是45万美元。钱是不少,但是从来不可能存在资金和时间同样充裕的情况。于我而言,这部电影的驱动力是,它没有结尾。对此,我必须向观众交待好,使他们满意,不然我就会完蛋。这片有点像侦探小说。侦探的话,观众们都会希望在结尾的时候,一切都会被解释得一清二楚。所以,问题就是,如何让他们始终都处于不同的情绪之中,怎样让他们心神不宁,让意识到这并不是一般的侦探小说,让他们意识到某些东西即将到来。先前我不知道在哪里读到过,我们人类的DNA里有特定的声音,因为人类的祖先体验过了,所以一直保留在我们的体内。其中一种就是地震的声音。我把这个用到了电影里去。

记者:你自己有遇到过地震吗?

彼得·威尔:我遇到过两次,一次在马尼拉,就是拍《悬崖上的野餐》的时候。当时的声音,真是难以描述。所以,回到电影。我得到了地震的录音,然后我们用光学声道做了实验:你会听到,但是你不知道这就是地震的声音。我们把声音稍微放慢了些,然后把它用在某些情节里,观众预料不到会出现这样的声音。比如说在室内镜头,我把声音加到了窗户之外。我会把它处理成轰隆隆的,模糊的声音。它只在最佳的声音系统里才会表现得最好,但是我觉得还是挺有用的。我也在我的下一部《最后大浪》里用了。我知道一定会达到效果的,会有人过来告诉我:“某些时候我感觉怪怪的,甚至有点恶心,但是我不知道这种感觉是从哪里来的。”

记者:哇,恐怖大师的秘密……

彼得·威尔:我还可以告诉你另一个制造神秘效果的小技巧,就是用“低声说”的音效,你听不到任何字眼的那种低声说。低声说就暗示着:阴谋和不可公之于众的东西。是种奇怪的声效。所以有时候我喜欢用它,就像用地震的声音一样,以一种非直接的方式使用。我会把它当成调料来用,而不是正餐。

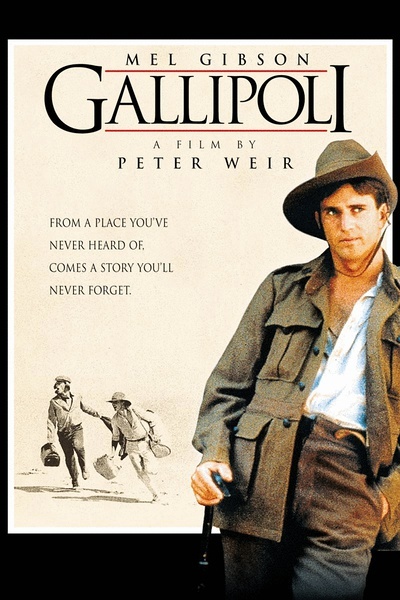

记者:在《加里波利》(1983)里,你触及了真实的历史惨剧,也就是某个一战的战役。在那里,很多澳洲年轻人失去了生命。是什么让你想要拍一部关于民族悲剧的电影的呢?

彼得·威尔:有一部分原因是因为伯格曼的一句话,他说过:“在银幕上,你能做任何事,除了杀人。”后来我想到了很多电影,里面死人的镜头都会让我感到真实。于是我觉得我有必要拍一部这样的电影,有悖于伯格曼的话。我马上就决定,我不会让它充满恐怖。被炸飞的四肢什么的都不会有。尽管后来我因为这个而受到批评。但是我觉得,如果我这么做的话,杀人会显得难以令人信服,因为观众会觉得这是特效和化妆的效果。电影里,即使是最后一刻,在展示Archy的死亡的时候,你还是看不到任何的一点血。

记者:比起《悬崖上的野餐》和《最后大浪》,《加里波利》的规模算是相当大了吧?

彼得·威尔:在当时的澳大利亚,投资算是很大的了。但是我们的预算其实只有2百万美元,所以我们得处处小心,把钱花得恰如其分,展示给观众他们想要的视觉盛宴。于是为了拍士兵们再金字塔旁踢足球的镜头,我们就去了埃及。现在你们可能会嘲笑我,因为你觉得只要CGI一下就好了。但是在我们那个时代,你别无选择,只能亲自到埃及去。战争的镜头我们是在澳大利亚南部拍的,军队还帮助了我们,借给了我们600个士兵。虽然只有很短的时间。我们用他们拍了远景的画面。

记者:拍战争场面的时候,你有用很多台摄影机吗?

彼得·威尔:不的,以前我们很少这么做。

记者:那你现在会这么做吗?

彼得·威尔:我感觉现在大多数导演都是用两台摄影机的比较多吧。但是,从一而终嘛。我觉得自己绝大多数时候还是喜欢用一台摄影机的。我还是喜欢站在摄影机旁工作,而不是用监视器来观察。当然这也暴露了我的岁数。我都是在摄影机旁观察细节的,然后再看拍好了的样片,而不喜欢用监视器。我还是比较适合老派的办法。

记者:你可用过监视器?

彼得·威尔:《怒海争锋》让我不得不用,因为拍摄时候的狭小的空间和那个巨大水箱。我让他们把水箱建得和实际的一样大。我无法到水箱里面去,于是我们只能看监视器了。我觉得这并不好用。我还是倾向于站在摄影机旁,不止是在拍摄的时候,景一搭好我就喜欢站到操作摄影机的人的旁边,然后尽量都通过目镜来观察。我觉得用监视器的话,会影响构图,也会对影响戏剧体验的理解。

记者: 在《加里波利》里操纵摄影机的John Seale几年后成了《证人》的摄影师,是吗?

彼得·威尔: 拍《加里波利》的时候,有些好事发生,也就是在那段时间,70年代末,整个电影工业正开始复苏。在那时候,我们还是只有两组人马,可以随时集结的那种。如果有三部电影同时在拍摄的话,然后有人出现麻烦了的,人手其实还是不够。Ruseel Boyd当时是摄影师,而John Seale当时也正准备做一名摄影指导。很多人都不愿意和我合作这部电影,故意少给了钱或者拖延时间。但最后很幸运地,我还是有了一群很好的剧组人员,那是当时在我们国家可以找到的最好的了。

记者:整个国家只有两群?技术人员少成这样吗?

彼得·威尔:是的,你还不能炒他鱿鱼,因为人手实在紧张。所以你得学会如何激发出他们最好的表现。如果哪个人做的并不太好,你就要和他们坐下来谈一谈。

记者:后来在你的电影里,你还是继续用了很多澳大利亚的技术人员?

彼得·威尔:在我第一部美国电影《证人》里也是。这部电影,我是在澳大利亚做的后期。我觉得很自如,我也喜欢和好莱坞保持一定的距离。一直以来,我都很享受那种身为外国人的感觉。这也是我一直没有住在美国的重要原因之一。

记者:作为第一部美国电影,拍《证人》的时候你有担心什么吗?

彼得·威尔:我是先和哈里森·福特认识的。我先是觉得他会帮我适应这里,继而我才能得到导演的控制权。和哈里森的见面进行得很顺利。再然后我去派拉蒙见了Jeff Katzenberg和他的同事们。然后他准备给我钱拍了。接下来我就对他们做了测试,我说:“谢谢你,但是可以先让我告诉你们这个故事是在讲些什么吗?”Jeff说:“你意思是,你要把我们刚刚给你的电影扔回来给我们吗?”“当然不是,我是想,如果跟你讲过一遍,你们会更了解我正在做些什么的。”于是我仿佛回到了我做喜剧演员的时候。我就像广播节目一样:“首先开场是一大片的麦田,然后穿过麦田我们看到了穿着19世纪服装的人们。他们在公路上走着,准备去远处的农舍。”云云。随着故事的讲述,我也逐渐发现其中的漏洞和不足。于是我回到了酒店之后,就马上做了标志,以便记得哪些要重写和补充。后来每部电影我都会这么做。对我来说这很有用,让我做到了一个导演应该做的。

记者:你是怎么决定要拍哪一个剧本的呢?

彼得·威尔:每个剧本,总是有个钩把你拉到里面去,可能是某个场景,也可能是某一个瞬间,他们会引起你强烈的共鸣。这种东西都是神秘的,讲不清楚的,但至关重要的。我记得在《无惧的爱》(Fearless,1993)年,里面有两个男人一起坐飞机,飞机遇难了,即将要坠落的时候,Jeff Bridges扮演的那个对另一个男的说:“我要去前面,坐在那个小男孩旁边。”然后剧本写的是:他走到了走道尽头,然后和那个男孩坐在了一起。也就是那个在机舱里移动的画面打动了我。那种感觉现在已经没有了,因为我在脑子里想了好几遍然后把它拍出来了。做日程表的时候,我就吩咐他们说,这个场景我要花半天来拍。很难说清楚里剧本里是究竟是什么打动了你,因为那是不可知的。不理智的、潜意识的,对我来说是最重要的。

记者:要以空难里的人的视角来表现空难是很有技术难度的,你是被这点吸引了吗?

彼得·威尔:其实本来技术炫技的镜头还要更多呢,有更多的碰撞的画面。但是有一次我和空难幸存者接触过之后,他们对于空难的描述也成了我的拍片的基础。我删去了所有和真实经验无关的细节。根据他们的话,空难的体验更接近于梦,而没有你想象的那么真实,所以我把所有的客观镜头都删去了。

记者:这部电影对大部分人来说显得比较难以接受,而且票房似乎也不是太好……

彼得·威尔:对于我来说,唯一失败是——我有机会把它做好,结果我没有做好。这样的后果就是,等到我独处的时候——很多时候是在坐飞机的时候——我的脑子里会自动开始想着如何重新再拍一遍,就像被诅咒了一样。但是,如果你觉得你已经做得足够好,票房就只能听天由命了。我在《无惧的爱》之前,我刚拍完了《绿卡》(Green Card,1990)。这片票房还不错,但我不想往那个方向发展。很奇怪地,我对于《绿卡》的成功感到不安。拍摄的时候,我是很享受的,但也太舒服了。我想要做些更多挑战性的题材。

记者:挑战性的题材的话,《无惧的爱》就够格了,《楚门的世界》也是很难处理的吧。

彼得·威尔:楚门的剧本写得很棒,我要感谢Andrew Niccol。但其实原作的设置和基调是和现在的剧本大相径庭的。我花了12个月来改编,让我在情感上能够完全接受。原本它是更黑暗的。故事设置在纽约,主要人物们遇到的困难还要更多。原作写得很好,但我觉得如果照搬到银幕的话,会失色很多,因为我觉得,原作里的那样的真人秀会显得不可思议,没有观众会买账的。于是我把它设置得更加阳光和欢快,我从澳洲的某个电视剧得到了点灵感。我把场景设置成海滩海水,好看的小房子,就像一个度假胜地一样。和《死亡诗社》一样,我还改动了原作的时间。本来故事是发生在肯尼迪时代,我把它移到了艾森豪威尔时代。那个时候我还在悉尼念大学。这样我就可以根据自己的学校经验进行想象,对于Robin William这样的老师,我该怎么应对。这是一部和年轻观众联系比较紧密的电影,那些正在青春期或者是20多岁的年轻人。

记者:拍楚门的时候,选角有遇到什么困难吗?

彼得·威尔:当时我正陷入了导演偶尔会陷入的困难之中,那就是,我觉得有且只有一个人能够扮演楚门这个角色,但我一直找不到。直到我看到了《神探飞机头》(Ace Ventura,1994)里金凯利,我当时就:哇,就这个人了!后来我和他见面了,我就心想,如果不是他,那这部戏就完蛋了。所以我就等他的空档期。我觉得我们是完美的组合,我以前在喜剧里工作过,他以前也是个说单口的。我们第一次见面就开始一起即兴创作,讨论剧情和场景该如何进行。在我们第二次还是第三次见面的时候,他把我领进他的浴室,在镜子前跟我谈论该怎么表演。

记者:不过你也有过非直觉的选角吧,《危险年代》里的Linda Hunt……

彼得·威尔:那算是一个绝望又危险的选择。在洛杉矶进行了选角之后,我们还是没有找到合适的人。我念着梅尔·吉布森的台词,跟那些想要演这部戏的人re稿。突然选学指导给我看了张照片,我说:“太棒了这个!”他笑了:“可这是个女的。”我们要的是个男的。后来我还是见了她。她问我是否可以为她把台词改为女人的台词。我问她可否表演得像个男人一样。她说:“只要你相信我能,我就能。”后来,她的确表演得很抢眼。电影里,她死去的那一瞬间也是电影里的关键时刻。

记者:你会和演员做很多的排练吗?

彼得·威尔:很少。只有演员主动要求我才会排练。如果排练的话,我更喜欢做些电影里没有的,而不是刻板地说:“来,我们来练一遍第29场的戏。“

记者:你会拍很多条吗?

彼得·威尔:不会。不这么做的部分原因我想,又是因为以前拍低预算电影的原因。资金需要精确地控制好,时间也是。而且我发现,只要拍上了两位数,我就会失去注意力了。拍了15条——我很少这样——之后,我就会暂停一下。我会改变某些东西,道具啊动作啊什么的。一般只要改动一下镜头的角度,效果就会变好,我就会知道到底是哪里出了错。还有些时候,某些场景就是拍不好,这时候就得把它分成两个画面来拍,或者另找个时间再拍一次。

记者:片场的气氛,你和演员之间的关系,这些你会伤脑筋吗?

彼得·威尔:某种程度来说,是的。但是对于这些,我好像没有刚开始的时候那么需要这些了。你刚起步的时候,你的确需要团队中产生的能量和支持。在早些年,让每个人都兴奋起来的确能驱使我向前。我觉得,这和我在澳洲拍电影的经历有关吧,毕竟我们很晚才进入电影的世界。

记者:可是,你还是需要一个团队吧?

彼得·威尔:没错,还需要每个部门的领头人物——艺术指导,摄影师,当然还有剪辑师。最重要的是,从他们那里得知我并未考虑到的东西,并且,让他们接受我最终做的决定。我们需要的不是橡皮图章,要的是可以合作的人。比如说那些会站出来说:“好吧,那让我们思考一下你刚刚说的话吧,看看还能不能往下挖掘。”像这样的配合出现的时候,那才是好的团队。

记者:怎么说呢,在创作的过程中,你似乎对于那些潜意识的东西更感兴趣。你是怎么利用这个的呢?

彼得·威尔:有时候我就喜欢写短篇故事。我讨厌剧本,他们太烦人了。但是写出单个的场景,散文式地写出来的话,是可以从你潜意识中释放某些东西的。这也是任何创作的难处。你可以得到那些梦幻的想法,它们和你的性格和世界观迥乎不同。而你的性格和世界观是会限制你,让你原地踏步的。如果你能让你身体未知的东西释放出来,你可以让作品变得更加丰富。这也是我觉得意识流地写东西给我带来的好处。这和剧本或是出版的短篇故事都不一样。你可以写些自己感到惊讶的东西,更接近于梦的事情,或者你可以释放些你自己先前所不知道的暴力。我一直叫我的学生写啊写啊写啊。写的东西或许不够好,但是会让你的头脑变得敏锐,就像你经常去健身房锻炼你的身体也会变得强壮,一个道理。

记者:《回来的路》拍完了吗?

彼得·威尔:上周我已经看到了矫正拷贝。

记者:对于市场,你现在有什么主意吗?

彼得·威尔:这方面嘛,就算五年前我说自己什么都懂,现在的我肯定还是什么都不懂。这个东西每个月都在变化。我觉得,这是个非类型片不那么好生存的时代。

记者:你觉得会发生什么呢?

彼得·威尔:因为我们正身处这个时代,所以很难有全面而开阔的视野来看待这件事。很明显,观众方面变化是很大的,他们成长的时候身边是游戏机之类的东西,所以他们对于电影会有不一样的期望。尽管是为了迎合这些观众,但出钱拍电影的人做得变化也太快了些。不只是是花钱不花钱的问题。如果变化进行得太快,整个公众都会反应不过来,那么情况就会是,很多人都找不到他们想看的电影,他们会觉得沮丧。电影公司也许觉得这些人已经没有了,但其实他们还在。

记者:我不希望还要等7年才等得到你的下一部电影。对于接下来要拍什么,你有什么想法吗?

彼得·威尔:没有,我不会去想这些事情。我正在查资料,有关我该如何融入这个已经逐渐疏远了的电影世界。某种程度上来说,这也会影响我今后的举动。我不会改变我往常对于故事主题的处理办法,我也不会去拍那些现在工作室都在拍的电影。漫威的电影我没有兴趣,也不是我强项,我也没有经验。那些工作室都明白这一点,我自己也明白。