卡梅隆 X 乔恩·费儒谈全球票房超100亿《阿凡达》《狮子王》虚拟拍摄

《阿凡达》导演卡梅隆和《狮子王》导演乔恩·费儒谈拍摄和制作!本文包含了大量的技术信息以及他们在片场如何处理技术和表演的导演问题,信息量非常丰富,建议转发收藏阅读。

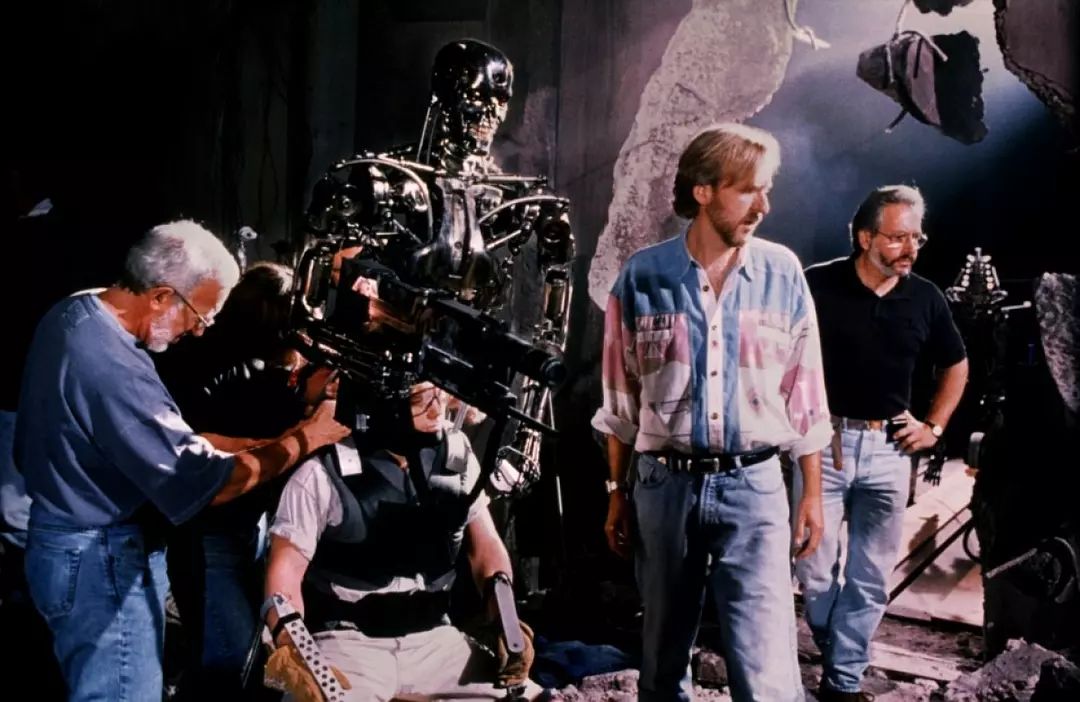

表面上看起来这两位导演路子非常不一样,卡梅隆以视觉特效领域进入电影行业,随后才快速成为一名懂得制作流程的导演。而乔恩·费儒则是以演员、编剧身份入行,跟随一起工作的导演不断学习成长。随着《终结者》和《阿凡达》的大热,卡梅隆已经建立起自己的电影帝国。而乔恩·费儒则以《奇幻森林》、《钢铁侠》系列、《狮子王》以及《曼达洛人》为漫威、迪士尼和卢卡斯电影带来更广阔的奇幻视野。

这两位导演的共同特点就是对当下最先进技术的狂热,并且能将之用于自己的作品,在这次对谈之前,他们两人先去了对方的片场探班学习。然后再坐下来进行了这次对谈。这次对谈从技术聊起,分别到了导演和电影叙事、角色以及情感的话题。聊得有点天马行空,下面的对话是经过编辑整理。

文章来源:DGA 美国导演工会 翻译:西瓜

乔恩·费儒在《狮子王》片场

乔恩·费儒:我研究了你所有的作品,反复观看,这对我来说真的是醍醐灌顶,不仅仅在技术方面,也包括职业发展。因为里面有你不断刻画的主题、故事和角色原型,以及一些技术。你看了《深渊》才能了解《终结者2》和《泰坦尼克号》,然后你得看了《异形1》才能了解《阿凡达》。

卡梅隆:我经常说如果没有《深渊》以及我没有错误地为了景观而忽视了戏剧性,我就没办法拍好《泰坦尼克号》。我觉得观众不会因为不喜欢你的电影而扇你一巴掌,而是你不喜欢你的电影而被扇了一巴掌——你没能通过你想要的方式来传递你的想法。技术越来越能在情感和戏剧性之间找到一种平衡。我觉得《深渊》的视觉里还有点爱,但是到了《泰坦尼克号》我什么都没有,只能自己硬扛着。

乔恩·费儒:我发现在让我舒适的环境里我能不断充电,恢复能量。比如跟家人在一起放松娱乐——因为这些电影会花上好几年。《狮子王》花了我3年时间。而这片子是从动画故事版开始的。然后,我通过你的《阿凡达》学到了一些东西,我才能制作《奇幻森林》,运用那些技术。

卡梅隆:所以你用关键帧给所有生物建模吗?

乔恩·费儒:是啊。

卡梅隆:然后你通过VR界面拍摄?

乔恩·费儒:没错。因为我看每部电影都像是拼图游戏,我试着用各种不同的相关技术去做。在《奇幻森林》里,我们有个真人小孩,和一部分实景。卡梅隆G角色和延伸场景都是实际存在的,而在《狮子王》里,没什么是实际存在的。没有片场,没有角色,没有动态捕捉,甚至没有摄影。所以我们扔掉了所有的灯光和摄影设备,我们做了一个“量”,就像你在阿凡达里做的一样。

所以在《狮子王》里,我们用游戏引擎Unity制作动画。我们先建立场景,然后以VR形式进入环境。所以我们真的可以走来走去,在一个实景里以VR的方式去做这些。

更多直播文章干货欢迎扫描 下方海报二维码 加入视效社群

我们先跟(摄影指导)Caleb Deschanel和(特效师)Rob Legato以及(场景设计)James Chinlund一起进去,就是到处看看。大概有六个人,戴着HDM,然后我们做了一个差不多是多玩家电影制作游戏。我们不仅仅用头具,还有一个手柄可以用来控制屏幕。随后当我们真的开始制作电影的时候,我们把整个剧组都带进来了。

我们有个轨道,一台带轮滑的摄影机和一个摇臂。触感和相机运动的模拟感给关键帧动画带来了真实的效果。我们建立了一个非常靠谱的虚拟片场,甚至还有个助理导演和整个剧组。所以当你走进我们的片场时,除了你在一个大黑盒子里之外其他和普通剧组并无不同。

卡梅隆:还没灯。

乔恩·费儒:没错。当你戴上头具的时候,你会看到灯光的。是天顶灯,我们可以移动它,所以摄影指导caleb会预先布光一阵子,所以他其实也没有用什么新技术。

卡梅隆:但布光都是一样的。我觉得让一个实际懂得布光的人来虚拟空间布光其实是个好办法,摄影也是这样。

老把戏和新伎俩

乔恩·费儒:所以你有一堆懂技术,但是不懂电影的人,和一帮懂电影但是不懂技术的人。通过把这两拨人拼在一起,我们以学徒或是学院派的传统继承了百年电影文化。我们其实是学习你在《阿凡达》里所做的东西,将其应用于《奇幻森林》里。有相当一部分为我工作的人是在你那里受训的。

卡梅隆:特效师Bob Legato和动画监制Andy jones吧?

乔恩·费儒:他们的整个组都在。但我得向他们解释说“你们不能就这么走过来然后(在片场)把东西搬来搬去”。我发现了一些新东西,不仅仅是打破了技术,还打破了传统。而我尽力在维护剧组片场的传统文化。

卡梅隆:这些东西建立了一种新的文化。其实是这样的,我们处于一个风暴的中心,传统的电影范式——摄影机、摇臂、斯坦尼康和所有这些东西,对抗着VR范式,而CG摄影机这东西,能从针眼大小直达帝国大厦的塔顶。

我的发现则是,机械组和摄影组的斯坦尼康、滑轨、还有摇臂,这些你真真切切在片场使用的东西,我12年前就全都拒绝过。因为我一直用它们,太熟悉了。但是我觉得更重要的是,如果有人从来没用过这些东西,就进入VR世界开始摆弄工具,那你将会得到各种无法想象的角度。

我有个顶级的摄影机操作员,也是个斯坦尼康操作员。当我用虚拟摄影机时,他问我“这是什么”,我告诉他这是一个伸缩炮,我可以伸出去,然后再升起来到这里。他会马上优化我做的这些运动,更加平滑但是旋转更加自由,依然会有滑轮的效果。

乔恩·费儒:好吧,我们其实更进一步,但也有限制。因为我们得做个空间,目标是使得《狮子王》里的动作感觉更真实。因为如果你觉得是动画,那这片子就跟94年的迪士尼版并没有什么区别了。所以在标题不变的情况下,你必须得弄点全新的东西出来。为了显得我们不只是嘴上说说“把摇臂发挥到极限”,我们真的有机械组在操作滑轨,或者是摇臂,以及还有人操作滑轮或者解决其他麻烦事情。

卡梅隆:我们花了很多时间在CG灯光上。但是为了达到效果,还是需要一个一等一的DP。他们可能并不了解CG灯光的工具什么的,但是布光就是布光。背光还是背光。有意思的是,当你给一个人打背光时,你拿来一盏10K的Xenon放在背后,他脖子后面的每一根毛发都会被照亮,勾勒出一个轮廓。

但是如果你的CG模特没有那些毛发——因此它们不会被照亮。所以这样布光就行不通。

乔恩·费儒:现在那些用来驱动VR的游戏引擎很有用,它们有足够多的代码来模拟所有你能想到的灯光运动。所以从某种角度来说,我们用在《狮子王》上的Unity就是这样的引擎。在《曼达洛人》里,我们用了搭载最新英伟达游戏显卡的Epic Game引擎(Unreal引擎,Epic的实时渲染引擎)。它们足够强力,能让你在摄影机里实时看到所有的灯光效果。你不用向你的DP解释,你只要给他看就可以了。所以当我们移动灯光的时候,真的就像在移动实景灯光一样。

卡梅隆:但你还是得给你显示器里的CG环境打光啊……

乔恩·费儒:这其实是下一步,差不多就像“我们能不能在摄影机里这么操作而不是在绿幕上”这样。因为我们第一次建了这个绿幕墙,我觉得我能解决《奇幻森林》的问题,但我花了好久才……

卡梅隆:花了好久去移动那堵蓝幕墙。

乔恩·费儒:你得在每一次移动摄影机的时候去移动绿幕或者蓝幕。然后你就得重新给蓝幕打光,然后再把灯藏起来,如此反复。

卡梅隆:是的。你在捣鼓大LED灯阵上还挺聪明的,你把它们像颜料版一样环绕在角色周围,这就是你的绿幕。我不记得你怎么做的了,但是就像一大块角色柔软的影子一样。

乔恩·费儒:是的,像光晕一样。这样就没有绿幕了。

卡梅隆:也能跟着摄影机一起移动。然后你就能创造一个天顶。如果你事先已经布好环境,那么你就能像Alfonso cuaron在《地心引力》里那样以很小的平板灯得到非常逼真的灯光效果。在这样一个虚拟环境里,我们甚至不需要挂灯,完全像是在户外拍摄一样。

但是在一开始,我们确实没办法在摄影机内完成渲染。我想大概(《曼达洛人》)有70%的镜头是直接在摄影机内完成的,因为我们在拍硬科幻而不是树林,我们要面对的是坚硬的金属表面。我们用变形镜头拍摄,因为有更多的边缘成像衰减。

卡梅隆:没错,但你也得把人物和背景分离。他们之间不会互动,他们也不会在灌木丛里跑满一整个镜头。

乔恩·费儒:但是你记得你在《奇幻森林》片场使用虚拟系统时,我们会根据镜头安排如何使之互动。

卡梅隆:技术预演。

乔恩·费儒:对,就像技术预演一样,比如你在《阿凡达》里做的动作捕捉那样,我也是从这里学到的。我们会做全套动态捕捉,先在《奇幻森林》里尝试,然后使用不同的小绿幕一起整合成一个大片场。我们也学会了如何呈现互动,其实跟《绿野仙踪》没什么不同。

所以就算是实景拍摄的电影,比如漫威系列,也会用到绿幕。就是得提前考虑好互动的问题,以及灯光的摆放。自从我写完大部分《曼达洛人》的剧本,我已经为我们的VR盒子考虑好尺寸了,像星战系列电影一样的缩放比例,因为预算很低,但是效果非常好。所以我们尝试把这个技术带进《狮子王》,因为实在是太契合了。

卡梅隆:这太棒了!我已经很久没有在真人实景拍摄的片场工作过了。我们片在5月也在新西兰做了一个片场,会有很多树林之类的东西。这些场景我们混合了动作捕捉和真人实景。但是我发现最大的问题是眼睛的视线。如果你全用CG做,那你在后期动画的时候可以稍微调整一下。但是如果实拍,那就得完全把视线对上才行。

乔恩·费儒:《奇幻森林》里有意思的是跟年轻演员合作,我们用木偶解决了这个问题,因为小朋友会盯着木偶看,而不是人脸。木偶也能随意改动调整。但如果是面对群演,让他们盯着同一个地方看就很麻烦了。他们会导致同步摄影机乱七八糟,看起来像两个剧组一样。

卡梅隆:我们用了很多动作捕捉。我们有另外一个问题,很多角色有不同大小的尺寸,但都是由真人来表演。所以就有人类和阿凡达两个物种。我们因此在隔壁搞了另外一个片场,同样尺寸。其中一个里面小孩就是人类小孩,而和他演对手戏是他的纳美人朋友,所以我们搞了一个纳美人形状的木偶,用来握手或者胳膊什么的,然后我们用他盖掉另外一个人。这样我们就能完美同步了,非常好使,几乎不用几个人。得视线和给演员引导物是最重要的部分。因为技术人员能解决其他问题,但是演员的情感可是没办法靠技术的。

给演员建立舒适区

卡梅隆:我觉得电影的科技含量越高,导演就越要在片场抛弃这些技术,跟演员一起坐在苹果箱上探讨角色情感,故事线,和整个世界架构。每个演员都是独一无二的,所以你得了解如何让他们投入真情实感,尤其是在一些特别重要的场景下,比如有人死了,有人出生,或者是坠入爱河等等,演员们总是会有些惶恐。这时候如果高科技开始介入,并且阻碍演员的情感,那就需要导演出现帮他们扫清障碍,沉浸到角色里面去。

乔恩·费儒:作为演员,我学到最有用的是——因为拍摄总是乱序的,那你得在规定时间内完成——我给我的戏份建立参考,提醒自己这之前发生了什么。如果我们还没拍这部分,我会提醒自己之前剧本会或者排练的时候大家是怎么讨论的。这样我就能了解自己应该表达什么样的情感。所以轮到我指导的时候,我会跟演员说“你还记得这场戏吗”,就像是演出前给吉他调音一样。

卡梅隆:这是一种情感延续。我们刚花了一年半拍摄《阿凡达2》和《阿凡达3》,同时拍摄两部接近三小时的电影。所以在周二的时候,我们有一个《阿凡达3》的场景,到了周三,我们又回到了《阿凡达2》。两部片子里都有相似的场景,并不完全一样,但也是个对演员的检验标准了,也都有相似的情感时刻。我真的会搞混,必须要提前做功课。所以,好吧,这就是我们已经拍过的,这是跟之前呼应的部分,这是我们为之后准备的部分。但是你不能表现出你已经经历过这些剧情的样子,所以忘了它们吧。所以我得跟演员在一起,哪怕心急火燎也得慢慢去适应这一切。

我发现我的演员们特别喜欢跟我一起重拍整个场景甚至第三遍,比如“好的,让我们重新开始把这场戏再拍一遍。”他们就是很喜欢,因为你一旦到了某个情绪点,你可能会太执着于之前的场景。而当你回到之前的场景时,你会带着后面的情感。对我来说这一点非常有意思,真人实景拍摄或是动作捕捉也是一样的,这并没有改变。这也是演员之间的互动。我很爱这一点,比特效牛逼多了。

乔恩·费儒:我同意。确实需要一定的割裂才能解构整个电影制作过程。

卡梅隆:当演员们第一次进行动作捕捉时,他们会有点担心,毕竟这是个高科技的玩意儿,他们害怕搞砸。我就会说,“嘿,如果我在真人实景拍摄片场,我会想想你们的。但是我也会考虑灯光,背景的东西,那边有个端茶倒水的小哥会不会毁了我们最好的一条素材……”

乔恩·费儒:是这样!

卡梅隆:SamWorthington和Zoe Saldana就有点过头了,他们简直是粘在那些参考镜头上了,他们希望确保情感到位,正确地拍摄。然后所有人都会跑过来站在参考监视器前一起看。

高科技时代的导演术语

卡梅隆:我现在更加信任我的助理导演了。以前我总是会掌控一切,现在则不然。我现在很依赖我的助理导演组,他们会帮我准备好一切。

Maria Battle-Campbell跟我干了好久,如果是更直接的一些部分,她现在都会排练了。我不是说表演,但是如果我们在拍一些直白的动作什么的,她确实会排练。我会说,“搞定了就喊我”,因为很多时候还是有不少小问题。所以我让她放手去做,这也确实需要不少相关知识。我并不觉得有多少人比Maria更能搞明白我们在《阿凡达》里所做的事情,包括水下和所有的动作捕捉。

Maria Battle-Campbell

乔恩·费儒:我是从演员这个职业上学到了这些东西。在一开始,助理导演和制片主任对我来说很重要。因为他们会在这个你一无所知的领域帮你成长。你也会寻求那些比你经验丰富得多的人的帮助,事无巨细,从午餐换袜子到不同部门之间的工作范畴,以及确保大家都在认真工作,沟通良好,保证片场安全以及乐观积极。

而现在,我的首席助理导演Kim Richards,在《奇幻森林》的时候还只是个刚入行的实习生,而由于她熟知动态捕捉的工作流程,现在在动态捕捉方面——或者是其他什么名字,比如混合真人实景——帮了不少忙,因为她现在不仅仅是面对一个剧组,还要面对一堆高科技人员。

卡梅隆:费老鼻子劲儿了。

乔恩·费儒:可不是么。为了模拟一个《狮子王》里的实景,我们不仅仅需要人才,我们还要沟通。我不知道你留意到没有,我发现在技术组里的人会更民主一些。

你通常手下有很多聪明人能帮你解决各种问题,但是一旦你进入了电影制作的韵律里面,情况可就不一样了,你不希望大家各抒己见,而是提高效率完成拍摄。而你不希望把科技民主文化带到你的剧组里。

这时候助理导演就是中枢了。因此我们有一整个助理导演组,尽管片场上没有演员也没有背景。你需要能同时在两边说上话的人。我觉得我们能成功很大一部分原因是你有你的助理导演组,能帮助两个世界的人建立沟通的桥梁。而我又借鉴了你通过《阿凡达》建立的人才库,运用到《奇幻森林》里,现在大家都能向世界展示自己的能力。

卡梅隆:然后会不断演变,因为每部电影都是不同的,每个制作环境也有自己的文化。你会在之后看看其他人是怎么做的,然后你发现,“噢,差不多,但是也完全不同。我可以用到这些方法!”

乔恩·费儒:他们能交流在其他剧组学习到的东西。我们也乐于分享这些,因为你很好心地帮我学习和理解这个过程。因此,当我和其他人工作的时候,比如一个跟你合作过的制片人,制片主任或是助理导演,这个人就能帮助建立沟通,以及帮我避免一些麻烦。

卡梅隆:是的,我认为这才是知识的传播方式。我依然认为导演没必要知道所有的工作细节,他们知道摄影机怎么工作、如何跟导演沟通以及怎么看监视器就够了。“你没必要知道后台发生的10000件小事,助理导演知道就行了”。

乔恩·费儒:以及当职业描述改变的时候,你依然知道组织架构是什么。因为人们在理解技术前,它总是机会与威胁并存。如果你能把新技术整合进传统里,那么经验则会变得意义非凡。

学习曲线和灵感火花

卡梅隆:让我觉得惊奇的是你的工作和职业是从演员和编剧开始的。然后你在这个过程中不断学习消化,最终成就了你的作品。但是你从未过分沉迷于技术。(笑)

乔恩·费儒:我最开始有点反对技术革新。我早期作品诸如《圣诞精灵》,是静帧动画,片尾有一点CG做的驯鹿。后来我拍《勇敢者游戏》的时候并不想用CG。

我们有电子动画制作技术,我们也有动态控制的飞船和微缩模型,但我觉得每个人都在捣鼓CG。一开始在做《钢铁侠1》的时候,一些镜头是真实的盔甲,另外一些是CG合成。盔甲是硬金属的反射表面,当我在拍真实盔甲的时候,我才意识到这确实是完全不同的技术。于是我终于相信CG技术了。但是我还是尽可能多地保留实景道具。

卡梅隆:很多人认为电影制作可以分成“人类电影”和“科技电影”。我两者兼顾,其实都是一样的。

乔恩·费儒:我在拍《奇幻森林》时一直在模仿你的Pace(卡梅隆的融合摄影机系统)系统,所有这些设备,以及MotionBuilder。

卡梅隆:好吧,我拍的是原生3D。

乔恩·费儒:用你的摄影机系统拍的原生3D,MotionBuilder。我们也用Photon,但我们在VR影棚里,主要还是用你的发明。我们也不断在完善这个系统,因为我们会像你现在做的一样把摄影和科技相结合。但是你瞧乔治·卢卡斯,几乎没人赞美他的成就,实际上是他的那些发明成就了我们的电影,比如CGI,EditDroid等等。

卡梅隆:多轴动态控制器。这些实在是天翻地覆的发明。

乔恩·费儒:我们需要人们为这些科技正名,因为电影总是科技和传统叙事的结合体。我觉得你们俩都在这方面有各自坚持的理由。

卡梅隆:卢卡斯其实启发了我很多东西。他教了我10年,还有斯皮尔伯格。我一直都很钦佩并且在学习他们。

乔恩·费儒:关于斯皮尔伯格,有意思的是他有时候会完全回到传统,然后又在《侏罗纪公园》和《头号玩家》里用上最尖端的技术。他热爱技术。

卡梅隆:我觉得他倒是没有那么热爱技术,相对的,他喜欢给技术组出点难题。我觉得他并不喜欢搞明白技术原理,而是会说“我想要这样的效果,你们能做到吗”,然后把技术带到一个新高度。

乔恩·费儒:他绝对是个传统的导演,“我该怎么讲这个故事?”反过来看你的作品,就好像你受到技术的启发,然后写了个相关的故事,比如泰坦尼克号。

卡梅隆:实际上,《阿凡达》的诞生源于我创立了Digital Domain,发现了卡梅隆G的未来,让我不仅仅希望站在风口浪尖,而是去造浪。这是1995年的事了,我们花了一年半建立Digital Domain,转型数字摄影,当时所有人都在用传统摄影机。后来又忙活了18个月,或者两年,我们一直在用数字摄影,然后其他人开始说“我不需要我们的光学印刷机了”,真很有趣。但我想,我们必须走在前面,我们该怎么做?

所以我写了《阿凡达》,用来推动Digital Domain。我真的说了“好吧,我们能做什么?”我希望通过这样来激励大家,从而让他们更上一层。所有人都说,“不行,这过头了,我们现在还做不到。”但是我们都知道我们想做出人类情感捕捉,照片级的真实渲染。就是从那时候开始的。这是我们和Stan Winston(合作过《异形》、《终结者》系列)的共同梦想。就像是我们从拙劣的服化道直到……

乔恩·费儒:数字化的拙劣服化道。Stan对我来说也很重要,因为他也是一位向我传授知识的人,正如你和Steven一样。当我跟他合作的时候,尤其是《钢铁侠1》,他总是有一股孩子般的激情。我觉得《侏罗纪公园》至今仍然广受关注就是因为没有那么多CG镜头,大概只有60个。

卡梅隆:这听起来确实如此。在《终结者2》里也只有42个CG镜头,这比《侏罗纪公园》还早了一年半。

乔恩·费儒:不过你肯定会和Steven一样把CG和实景拍摄结合得很好。当我看到那些液体的时候(T1000的金属液体),我真的没有意识到你是用水银做到的。

卡梅隆:现在可不会这么干了。

乔恩·费儒:就算在那个时候,你只会假设其中一部分是CG,但实际上它限制了CG,我觉得虚拟摄影机也能做得很好——在画面里就能参考。而现在,你甚至能创造一整个世界。我觉得这是真的有帮助的,《潘多拉》可以用得上,毫无任何参考就做照片级真实渲染。你最好出去拍上足够多的照片。

卡梅隆:我们拍了海量的热带雨林参考。比如在第一部电影里,Zoe Saldana的角色正在喝花露,那是我在夏威夷用一瓶依云往我手上拿着的一片橡胶树叶上倒水,然后她喝掉了。我们按照我们需要的方式布光。

乔恩·费儒:这一点对于关键帧动画也很有帮助,因为对于一部像《狮子王》这样的电影来说,让人类表演转变为真实的动物,动画师需要通过关键帧做大量的编译工作。而当我们用关键帧而不是动作捕捉时,因为我们并不需要其他的信息,所以就造了个黑盒子给演员。

我用一台摄影机拍摄,没有跟踪。拍下动作,给关键帧动画师做表演参考。我觉得这也是动作捕捉的价值所在:你让演员去决定视线和状态,当他们犹豫的时候,当他们表现的时候。如果你只有一个声音追踪,那很多事情都要让动画师来做了,而动画师可没经过表演训练。

卡梅隆:有时候有价值的正是那些台词之间的错误、犹豫和暂停。如果你把声音拿掉,你会错过那些暂停里的重要信息。

乔恩·费儒:所以我会让他们进行互动。在我们的虚拟棚里,我们摒弃所有科技产物,就用最普通的摄影机,演员也只是穿便衣。我们用长镜头拍摄,所以我们不会干涉表演,他们可以随意互动,随机表演,这样我们就能通过普通的摄影机得到像人类一样自然的动作。

卡梅隆:乱七八糟的摄影机。那是你看到我让Jake(Sam Worthington)跑过树林的第一反应,后来你看到这个场景的粗剪后,你说你喜欢这样乱糟糟的摄影机。因为我故意不停机一直拍他,弄乱他的头发。

动态捕捉,3D和找到靠谱的设备

乔恩·费儒:我不知道全捕捉的质量怎么养,但是现在的套装可以让你以低廉的价格获得不错的动态捕捉效果。在《奇幻森林》里,我们用了量产型的设备。我们用Oculus和HTC的头具,都是你能在市面上买到的VR设备。但是我注意到动态捕捉设置和摄影机上的延迟,掉帧比VR厉害。

但是如果你找来一个传统领域的摄影机操作员,告诉他只要看着同步监视器就好,他依然会一直盯着绿幕监视器,因为那东西不掉帧。尽管同步摄影机构图非常方便,摄影机操作员依然会保持谨慎。他们会根据寻像器里的画面做出及时的调整,所以如果你把寻像器拿走,那他们就没办法正常工作了。

卡梅隆:同步摄影机太棒了。现在也发展得很好了。我自己操作过所有设备,真人实景拍摄的时候,除了斯坦尼康。因为我知道我肯定做的不如专业操作员好。

乔恩·费儒:你就一台摄影机吗?你一直在掌机?

卡梅隆:就3D拍摄而言,2台机器是极限了,我也几乎很少用两台机器。

乔恩·费儒:你用啥?

卡梅隆:索尼威尼斯,据说有17档宽容度,非常震撼。

乔恩·费儒:传感器多大?

卡梅隆:索尼为我们特制了一台,他们把传感器块卸下,这样我们就可以把传感器安装到镜头上。看看这个:一个29磅重的系统,在手持模式下,它是栓系的,11轴运动控制系统,内置在用两台HDR Venice摄影机拼成了一个29磅重的系统。

制片人Jon Landau和索尼威尼斯

我认为摄影指导们真的破坏了原生3D。他们这么做是因为他们说,“不,我们不能用那个2.5磅重的ENG富士龙镜头。我们得用18磅的蔡司镜头。或者是Panavision变焦镜头。所以你把两个18磅重的镜头放在上面,在你装上装备、相机或其他东西之前那东西有36磅。然后你告诉我用这个东西手持拍摄?

所以我们拍了《阿凡达》,凭借两个三分之二英寸的传感器赢得了奥斯卡奖。那是10年前的事了。但关键是镜头很小。两个3磅重的镜头并不会破坏平衡。你一旦试图装两个10磅或15磅的镜头,你就完蛋了。所以我一直在等待像素足够高、传感器足够小的机器,可以用回那些小镜头。

乔恩·费儒:现在你差不多算是一个纯粹主义者了。你有没有用单机位的时候面临3D转换的挑战?

卡梅隆:是的,你必须这么做。我会告诉你我在3D上做了我迄今为止最大的妥协:我们在下到挑战者深渊的时候准备用原生3D拍摄。我们但是最终拍摄了一半,然后转了另一半,其实也没什么问题。

我仍然是个忠实的原生3D摄影支持者。我绝不会以2D转3D来完成我目前正在制作的电影。其实你拍一部电影剪辑时通常只剩两个月了,没有什么时间,总是很赶。但我转了《泰坦尼克号》和《终结者2》。我们有一年的时间来做转换;我们做得很仔细,有大量脸部画面,最终效果非常好。

乔恩·费儒:我也发现了,因为我们试图在《奇幻森林》上找出我们是否应该这样做,当然,第一个论点是,2D转3D总是比较容易的,(因为)所有的背景都是数码的。如果只是个孩子……最难纠正的是一个有头发的孩子的特写镜头。

直面人类情感

乔恩·费儒:这才是最重要的。你可以人造背景中任何的东西。但情感是一种人类的内在表达,我总是把我的精力首要放在表达情感上。如果你是为了某件事煞费苦心,那将是很难被愚弄的部分。所以大脑在物理和面部识别方面非常擅长。

卡梅隆:以及面部翻译。

乔恩·费儒:情感方面的。

卡梅隆:所以,是否有人要杀了我?有人要给我礼物,或者请我吃饭?或者……

乔恩·费儒:你能从婴儿长这么大全靠这个了。所以你没办法在情感方面打马虎眼,所以做个狮子科比做张人脸简单的多。

卡梅隆:确实如此,动物总是比较简单的。

乔恩·费儒:所以我并不担心《奇幻森林》,因为《奇幻森林》我有个孩子作为切入点。而《狮子王》没有这样一个孩子。所以尽管《奇幻森林》有差不多1600个镜头,但你看到的基本还是真实的人类。

卡梅隆:是的,实实在在可以触摸的,灯光也是。

乔恩·费儒:现在已经无处可藏了,所以我又回到了你的世界。这很难,有一个学习曲线。我觉得就像是《奇幻森林》一样,当我拍完之后,我终于知道该怎么做了。但是我开始的时候不知道怎么做。你在拍摄中学习。然后在某个时候,我知道该怎么拍《狮子王》了,因为我已经准备好了……

卡梅隆:有天我跟踪了你。你跟动画师和生物设计师开了一个大型会议,你对不同动物的不同面孔细节有非常具体的要求。有黑豹,老虎,这一切都来源于动画角色。我觉得看你是怎么做的很有趣。这真的让我想起了我每天都在处理“每个人都看起来是什么样子,这意味着什么?”你所做的每一个改变都有意义。我想很多人看到那些富有创造力的导演时都会觉得你们脑子里已经有一部高清版的成片了,你只是试图在向大家解释出来。

但事实并非如此。你只有一幅模糊的画面,而当你看到一些看起来像你脑袋里的东西时,但它更加清晰,你会说,“就这么做”。对我来说这就是选择。

乔恩·费儒:每次我在片场拜访你的时候,你都跟人有很好的互动。这是表演的另一个好处,你只要在别人的片场安静地看着就能学到很多东西。而看Marty Scorsese拍《华尔街之狼》的时候,他更相信直觉,虽然会拍很多镜头,但是确实是在不断优化的。

卡梅隆:表演捕捉工作有很多缺点,因为它很冗长,非常细枝末节。但好处是你得到的效果,第4条或者第6条,随便了。一旦你有了这样的表演,你就开始担心灯,担心摄影。你可以搞砸5次,而不会影响到表演。

我发现,有趣的是,当演员们在一个表演捕捉空间中随意发挥时,他们的横向运动会更多。这是真实的行为与相机特定的行为。

乔恩·费儒:但我认为我们并不是在试图模仿现实生活。我们正在尝试模仿一部真正的电影,至少现在是这样。因为你还记得,当早期电视节目从胶片走向数码的时候,我们一直在为它们添加颗粒感。

卡梅隆:是的。

乔恩·费儒:他们用Genesis(数字摄影机),可以增加颗粒感。

卡梅隆:你知道吗,我发现导演最难的部分是当你完成一部电影,你总是要面对剪辑版表现得像第一次看一样。我觉得Avid简直就是在跟我们作对。

乔恩·费儒:因为你看太多次了。太简单了,没办法。

卡梅隆:当你剪辑胶片的时候,你没办为了一点点改动把一个场景剪100次,你只能剪一次。

乔恩·费儒:好吧,现在观众都很老练了。我觉得灯光已经好很多了,剪辑变得如此精确。人们可以消化更多的剪辑点和更多的信息。

卡梅隆:但它有时会产生焦虑,或产生距离感。我很佩服那些知道把控节奏的导演,他们知道什么时候该放慢速度,喝一杯咖啡,然后加速到死。

特写是另一回事。当一切都是特写镜头时,或者没有任何特写镜头。我知道你在这方面做得很好。

乔恩·费儒:我觉得推进也是一样的。你看《教父》,我觉得一共只有两个推进镜头。

卡梅隆:是的,但也滥用了。

乔恩·费儒:因为这很容易吸引人。然后就像特写镜头一样,你用太多了……就像是调味品。如果你在使用它的时候有所保留,它会产生一种内在的反应。我认为重要的是——我知道我们都同意这一点——即所有这些技术都是一种纯粹的方式来唤起观众的人性。

因为,最终,我们在寻找某种联系。因为我们是这样一个共同的物种,所以我们要么互相学习,要么通过某人做的事情来体验某种东西。所以你真的可以在潜意识层面上学习,通过看到别人坚持某种尝试,并因此得到回报。

卡梅隆:我一直认为这是一个模拟——一个巨大的情绪模拟器。我们开始以一种梦境般的方式映射自己。我走入角色,就像一个量油尺,用来检查我的价值体系或情感管道。我能做到那个人做的吗?

我会先在电影里哭,然后再在现实生活中的类似情况下哭。我觉得这很有趣。在现实生活中,我的防御已经建立起来了。我应该是个坚强的人。我应该是每个人都依赖的人。在电影院里,我可以用一种我在现实生活中无法做到的方式哭,这听起来是倒退的,但这是非常真实的。所以这些情绪模拟对人们来说非常非常强大。

乔恩·费儒:我认为这是一个很好的表达方式。电影人的工作之一就是支持这种沉浸体验。它常常与你如何做出你认为观众会做出的选择有关。所以,如果你正确地剪辑一个场景,你几乎不需要虚拟现实,因为你和他们的情感保持一致。

卡梅隆:这是一个预测算法,我认为作为一个电影制作者,你必须先在自己的脑袋里拍电影;我需要能够预测观众在看什么,并真正使剪辑像音乐一样流动。

乔恩·费儒:这很有趣,当你遇到一个像George Miller这样的人时,你会觉得你像是坐过山车一样,因为他在快剪时把所有东西都死死地钉在中间。

卡梅隆:我从来没注意到这一点,但是在《疯狂的麦克斯4:狂暴之路》里……

乔恩·费儒:他总是知道自己想要什么。这就是为什么他能摆脱所有的杂事,我就不行。他会把这么多的信息扔给你,效果就像你被按在一辆时速150英里的汽车后座上。你的超载了,但达到了他想要的效果。这不是强制性的,也不会贯穿整部电影。

卡梅隆:然后他会放慢速度,做静态的布景,然后使用宽屏,远景构图,这是他非常喜欢的部分,很Sergio Leone的布景。

《狂暴之路》第一幕结束时的表演可能是我在电影中所见过的最好的落幕表演之一,我从未在其他电影中看到过这样的冰冷的死亡。就像,“这会变得更疯狂吗?”然后一切都停止了。

显而易见和悄无声息的导演方式

乔恩·费儒:我喜欢导演有自己的风格,就像我喜欢科恩兄弟一样。我喜欢他们出演自己电影中的角色。

但就我个人而言,我觉得很尴尬,因为我没有当过导演。我觉得我必须为这个故事服务,把自己从中抽离出来。我不喜欢有人说,“那是一个很棒的镜头。”

卡梅隆:确实如此。

乔恩·费儒:这说明他们注意到这个镜头了。但是当我看Scorsese的电影时,我喜爱一个镜头的表现方式是,我喜欢配乐,或者是这段戏的感觉。每个人都有不同的方式。

卡梅隆:就像李小龙称他的方式为“已无法为有法,化无形为有形”,这是一种无形的方式。它正在摆脱电影的束缚。这是真诚的叙述。我太认真了。作为一名电影制片人,我毫不掩饰我对电影的热爱,显而易见。你知道,我并不是想插手一些纯粹的相机(技巧)或风格。我只想让你觉得你在制作电影,而不是被牵着鼻子走。

乔恩·费儒:有个例外,喜剧。我是拍喜剧出身的,我会让你看看摄影机在搞笑场景下是怎么操作的。

卡梅隆:当某个人掉出画面了,摄影机不会跟过去,而是往上抬。

乔恩·费儒:就是如此。

卡梅隆:是的,那是一个营造喜剧的刻板方式,,而且我唯一一次做这种风格化的尝试是《真实的谎言》,这是我唯一一次在喜剧上取得成功的尝试。有一些有趣的片段,但它并不总是成功,但摄影机更具自我意识。

但是如果你在拍另外一部完全不同的电影,以《阿凡达》作为一个极端的例子,这是一个完全虚构的世界,但我们希望你完全相信它。所以,如果你正在拍一部发生在公寓、城市或其他地方的电影,你可以拍一个就像David Fincher做的那样,穿过钥匙孔进入壁炉。因为你要把平凡的事物通过电影的手法将其升华。

乔恩·费儒:没错。

卡梅隆:但是如果你开始做一些非同寻常的事情,你实际上会反向进行,那就是用普普通通的摄影,并告诉你这就是用摄影机拍摄的。而在《阿凡达》里,我希望让人们感觉真的来到了潘多拉。我们在丛林里跑来跑去,用手持相机,拍摄了我们实际上看到的东西。所以镜头眩光或者是突然变焦几乎看起来像是纪录片了。

乔恩·费儒:问题是大多数人都注意到了糟糕的CG。最好的CG是你甚至不知道你看到的是CG。越来越多的电影人变得更加技艺精湛时就会如此。所以,当我现在去电影院的时候,我不再厌恶CG。

- END -