李安拉片解读《卧虎藏龙》

接下来是比较不是Coverage的拍法,它们都蛮复杂的。

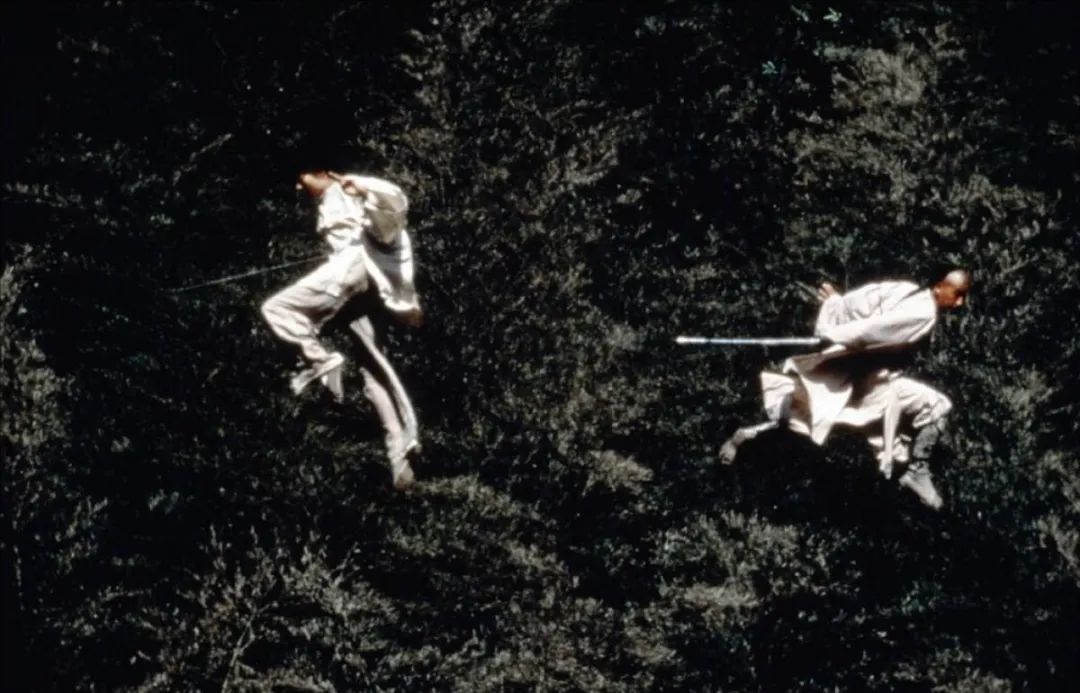

《卧虎藏龙》竹林戏是我的重点戏之一,因为我知道青绿色在道家是最神秘的东西,片中有玄牝剑法、青冥剑,从无生有、从阴到阳,本质与现象的对比。阴阳又有男女的关系,所以绿色代表“生我之门,死我之户”,我们的大侠就是死也要往里面冲,生也是从这边来,很多的意象在里面。绿色又是电影中非常难处理的颜色,绿色跟红色都很难处理,但我的经验里面绿色大概是最难处理的。这场戏就是绿色有两个白点(人),基本上绿、白、黑三个颜色,所以我脑袋里很早就有构想。大队人马拉到江南去看竹林,不光是竹林还要大吊车吊钢丝上去,这都是以前没做过的事情。你要到农场看景,景你要喜欢,还要搭前景,然后我去了之后才知道竹子砍下来十分钟叶子就缩了,我以为跟花一样可以弄个半天、一天,所以难度非常高。

再来软的东西都难做,武术指导就不喜欢做,轻飘飘只要软的他就不想搞,像三节棍、鞭子都不喜欢搞,更别说这种吊钢索的东西,没有着力点,困难度很大,地方又远。可是这是我坚持的东西,虽然它没有推展剧情,就是完全停下来做情绪的宣洩,非常的任性,很折腾人,又有危险性。对我来讲绿色的意象非常重要,这场竹林戏因为轻柔,也是最性感的。《卧虎藏龙》龙跟虎就是道家讲的情慾,所以他们讲降龙伏虎,修炼那么多功夫最难克服的就是情慾问题,人的情感是最难克服的。人生存的自然慾望,一个是吃东西,一个是性,这场戏其实就有性的感觉,但是你要把它藏起来就要用间接的意象去表达。这对我来讲很重要,不是故事而是意象的表达,很难处理。

我有四个层次必须把它分清楚,第一个在意识上面,故事的本身是一个父权的象征,还有女孩子的叛逆,还有收徒这件事,没有拜师不能拿青冥剑、不能学玄牝剑法,你会走歪,这是道统的观念,但这女人就是不甩他,道统是你们男人的事情,我们女人不管这个东西。《色,戒》也是在讲这个,女权跟他们的对抗,这是意识上的,然后潜意识里其实是在拍性,你要性感,但又是压抑的东西。他跟俞秀莲是明白的爱情故事,跟玉娇龙是一个莫名其妙的追寻,所谓“藏龙”,很奇怪的情愫,所以你是在拍性,但又不能用性来拍,所以竹林跟绿色就是阴阳潜意识的层次。

另外还有下意识的层次,就是他们两个有阴阳对比,不光是男跟女,一个是温厚明白的大侠,一个是凶巴巴的女孩很冲,外阳内阴、外阴内阳。李慕白是外表很阳刚父权,内心其实是哈姆雷特、非常优柔寡断的儒侠,他内在是非常阴柔、很折腾女人的,把俞秀莲搞死了,一堆毛病搞不定;玉娇龙外表阴柔,内心其实非常刚烈,所以有阴阳、个性的对比。拍那场戏的时候,人的面向要特别注意,周润发很温厚圆润与跟成熟,章子怡就比较厉害、硬的,他们有个对比,这个是下意识的对比。还有一种是无意识的,这个人为什么要这样做,干他什么事情,女的为什么要跑,人的潜能里面有个奇怪的东西让我们必须去追寻,最神秘的力量,你都要放在这里面。场景这么难控制,有几个大的镜头跟意象要先把它定下来,然后你要跟武术指导团队沟通。轻的东西最难弄,每个演员下面都三十几个人在拉,做出轻飘飘的感觉,那时候没什么电脑,就是真的人吊起来去弄。

这场戏拍了两个礼拜,补了些近景,拍这种戏其实是要Assembly,镜头拍到一个你就要偷笑了,你要担心人的安危,所以它其实是一个线性思考。在做线性思考时要用Coverage拍,不cover的话没有办法表现多层次,多层次一定是一种组合,你要尝试让它们激荡出来。如果你是一个单线的事情或单一视角的话,它会比较线性,当然你可以说里面丰富的层次很多,但在一般观影者的直观上你并没有提供他一些可能性,所以一定要用Assembly的方法去做Coverage的观念。那你在cover的时候,几个大镜头、几个重点戏你一定要抓住,然后其他就让他们发挥。钢丝吊得如何就看个人努力,好多人都拉到吐,演员也很受罪,也有危险,怕掉到山谷里面。当时香港的技术独步全球,发展出非常聪明的道具组,怎样欺骗观众的眼睛,让你以为看到什么东西,但其实不是,我学到很多东西。他们也很不习惯拍这种东西,所以就是彼此合作。拍出来的成果我觉得有拍到我想要的,感觉蛮性感的,绿色处理得也还可以,要谢谢武术组。(播放《卧虎藏龙》竹林片段)

拍这种我就觉得说,电影其实是在处理一个梦境,有些可以做到梦境的样子,我觉得一定要把握住,要有很多准备工作,事实上拍也拍不到想要的一半,要拍到心里想的或梦境那样就很难,但很值得去争取。

Q:我非常喜欢这场戏,因为李慕白、玉娇龙的火花太好、性张力太好,相比之下李慕白与俞秀莲的爱感觉不是同一个等级,想知道导演怎么去处理两段关系的平衡?

李安:很不公平,对杨紫琼很不公平,面对十九岁的新演员,大家要讲国语,她国语又不好,她的压力很大,但是戏很多都让玉娇龙给抢走了,电影的设计中有人要扛戏、有人要抢戏,各司其职,玉娇龙的角色“藏龙”跟这个无名的追求有关,所以观众很自然就会被吸引,那我也没办法,拍电影常常就是这样不公平,当无理的东西被做出来,观众很自然地就会被吸引,当然章子怡本身非常出色。我非常了解李慕白跟俞秀莲的性格,因为我平常就是这样子,玉娇龙就是藏的龙,人的情慾是无意识的,还有天生本性上就有些奇奇怪怪的东西,不晓得为什么追求,我就往我的幻想、我最不了解的样子去拍玉娇龙的部分。如果是我了解的,我就不拍,如果她的行为是很合理,我就不要她这样演,但是你也可能把她拍砸。原来也不是选择章子怡来演,她就有这个命,而且刚拍时我还很担心,第一个月很伤脑筋,后来山不转路转,看到她有种性感的潜质,整部戏就变了。

我原先想的竹林戏也不是这样,拍章子怡一个月后开始愈来愈清晰,就坚定要拍竹林。本来武术指导非常不想去,武术指导说导演你是想要拍戏、拍打、还是拍场景,你选一样啊,你又跑新疆、北京、山西、又去江南,专门去找一个竹林,竹林还不完全在浙江,有些在安徽黄山里面,有水的地方非常麻烦,他们相信力从地起,在那边每天吊钢丝不着地,结果也很难预估,他们真的很不想拍这些,所有不想拍的都在里面。但这对我很重要,拍出来的时候大家都很高兴,一个虚无飘渺难以捉摸的东西。也是因为我拍章子怡,很多都是拍了她一个月以后有灵感,这个是比较后面,在拍了两个多月后才去江南拍的。

Q:请教导演,中间有一场大漠塞外的戏,原本是剧本就这样写,还是后来剪接的时候放进来的?

李安:大漠戏是小说与剧本都有,但其实《卧虎藏龙》的剧本原来只有一点点,没有写什么东西,第一版剧本是我把小说的故事告诉美国制片詹姆斯,他写出来短短的一本,然后去找钱,他在剧本的第一页就说,相信李安会拍最好看的打戏,里面就一堆武打戏,就这样什么都没有。后来我在前制勘景的路上,才去找王蕙玲写剧本,写了之后詹姆斯看了又觉得这样不行,片子是要卖全世界的,很多东西他根本不知道在写什么,我就只好很辛苦地改。

开拍前一个月前就要把剧本给杨紫琼、周润发,他们习惯讲广东话,需要很多时间练习,还讲不太准,但也没有办法。有时候甚至剧本是前两天才写出来,我为这些台词伤透了脑筋,这场竹林戏除了“当日古寺留一步给你,是要见你的本心”、“你们这些老江湖,怎么见得到本心?”这两句台词,其他随口的台词都是临场写的。这部电影很多拼凑出来的,我拍到一半想说完蛋了,不晓得在搞什么东西,一直到拍完了也说不上来,剪接的时候也是。最痛苦的是周润发跟杨紫琼的广东国语,做后期的时候花最多的时间是给他们配音,北京的录音师说“还是杨紫琼自己讲比较有感觉”。我说算了不要配了,配这些大牌演员的口音也没有用,就这样上片了,所以电影有命,不是你能要求的,这部电影中每个演员都让我头痛,不让我头痛的演员就是广东口音让我头痛,戏中很多都是武打,这些演员平常都是演戏的,突然做这么多武打动作,真的很挑战。电影说不上来,有冲动就尽量做吧,很多剧本都不是剧本里的,都是后来加的,拍一拍有感觉就加,有我写的,大多是王蕙玲写的,也有詹姆士的要求,他以西方人的角度看这段觉得薄弱,要我去补足的。

Q:我很喜欢这场竹林戏传达出的讯息,景与两个人之间的互动、调情并且与自然混合在一起,我想要知道导演在拍这场戏的时候,因为你不可能去竹林上面拍,你要怎么去排戏,如果我们的戏是有互动的,我们要怎么去排这场戏?

李安:拍动作戏,你要记住你是在玩人家的命,所以负担很大,动作或打斗很复杂的戏,演戏很容易受伤,这是我们职业道德,稍微有危险性的戏,千万不要跟演员讲戏,尤其是武行,他很有可能会受伤,这个我们要负责任。如果近景、拍表情、有戏的时候,我就会搭一个平台,让他们站在平台上演,他站在平台上,你就可以讲戏。你一定要特别规划,让演员可以安全安心的演戏。谢谢你的提问,这个对拍动作片很重要,有危险性、有动作的戏,不要跟演员讲戏,演员可能会受伤。

Q:导演我想请教,这个技术层面看起来很复杂,现在如果重新做这样的剧情,你觉得后制的拍摄与实际上去拍,调度上会有差别吗?

李安:会,现在要我拍我也不会这样拍,当时的拍法是去玩人家的命,我拍的时候没有很先进,我是头几个用粗线钢丝这样吊的,然后用电脑把它抹掉,以前香港拍武侠片很好笑的,弄个滤镜上半部涂凡士林就这样混过去,不打背光,所以每个镜头很短嘛,超过一秒钟就看到那个线,所以那时候吊钢丝是一个突破,有一个镜头是他们蜻蜓点水,那个时候刚开始可以做,做得不太好,现在看来也不及格。现在的话,当然可以做的东西很多,我们可以用合成,但是可能不受这个罪,有些东西拍不到,很有可能就没有那个灵感,我记得拍完这个后去拍《绿巨人浩克》,到美国最先进做视效的大公司,他们都来问我你这个怎么拍的,我就说这是吊钢丝硬搞出来的,包括那些害怕的感觉都是真的。

电脑到现在很多轻巧的感觉都还是不太好弄,当然最后数字还是比较厉害,但做数字有个问题需要克服,因为大家知道有些东西你不可能实际拍摄,所以观众会比较放松。以前是特技演员去演,当时观众知道演出这个有多难会比较紧张,但现在知道数字可以做的时候,就不担心了,刺激感、认同感会差一点。这要你发展出另外一种的认同感,我觉得大致来讲技术进步是好事,当时那样拍真的很危险,现在也不可能这样拍,我后来才发现我对亚洲最大的明星周润发做的事,在美国连特技替身都不能做,我把亚洲最大的明星吊在那,现在不可能让你这样弄,当然早期还有比我们更玩命的方法。古今中外各有各的拍法,除非你怀念以前的技术,像昆汀说一定要怎么样拍,才有过去电影的影子。一般的话,尽量用不折腾人的新方法去试。

我觉得有一个新东西的时候,就有一种“纯真感”,这很重要,你一定要突破那个方法,你做那些几乎做不到的事情,有一种新鲜感、纯真感,那是一种投入。我觉得电影一定要去挑战这个,不挑战就像鲨鱼不前进一样,就会死掉,不进则退。如果有一天我发现我没有再突破,我就要退休,不必拍了,像这个有很多的挑战,每次都是处子之身,我不会拍到第七部就油条了,因为我在拍一个我不会做的东西,那是一个挑战,那个概念对我拍电影来说还蛮重要的,对我来说能挑战很兴奋。

Q:我之前看到一个采访提到说,《卧虎藏龙》中有对演员按表操课,是一个很有意义的东西,请导演分享,在拍片时候安排了什么功课给演员?

李安:我常常拍片会下一些傻功夫,事后想有点傻,因为有一半的事情很傻气。开拍以后,武术指导听到后,给我一脸不以为然的表情,但也不好讲我,那时候武打片很假,后来我拍了以后才知道,原来武打片不是武术,是舞蹈。用舞蹈的概念来做武打,我知道后很不服气,如果我现在要拍的话,我还是要做这样的东西。因为舞蹈与武打,舞蹈的力道跟真实的武打是相反的,我今天要把你摔过去,你会抵抗,我会用力摔你,但是电影里我把你摔出去,是你让我摔的,你要跳,物理是完全相反的,就是用相反的招数去达到你以为的样子,那个就是武打片。

我让他们去练真功夫,因为我觉得这样才像,我觉得周润发应该是练太极拳的样子,不如就练练太极拳,这样气会比较沉稳,还有一些过去香港片我不太喜欢的动作,他们的动作非常不古典,都是武术指导搞出来的,他们做的大侠样子我不喜欢,所以我要周润发去调养气质。章子怡当时不像玉娇龙,我规定她要写毛笔字,不是我要她毛笔字写多好,坐有坐相、站有站相,小姐有要小姐的样子,所以我要她练毛笔,这都是我自己想出的办法,开拍其实都用不到,但对我来讲,对他们来讲,我觉得有些是有用的。而且现在的人跟古时候的人,基本上态度是非常不一样,教养也很不一样,周润发的部分没有问题,他演过很多戏,章子怡当时才十九岁,我当然要教她,以前的人不是这样子的,我现在看很多拍我们那个年代的片,很多都不对,我们那时候不是这样,但管不到了,我就管我还顾虑到的地方。

比如汤唯演老上海戏,我觉得有一、两个月调理一下是好的,我训练汤唯穿旗袍走路,上海当时是孤岛,抗战的时候因为上海是租界,日本不能进去,很多人逃命到那个地方,久而久之有一套自己的文化体系和时尚,发展出一些很奇怪的东西,相当有意思。我们在拍那个时代,人体要跟着文化,汤唯外面穿风衣、里面穿旗袍,既是间谍又是乖顺的小女人,所以旗袍与风衣是很好的搭配,而且只有上海是这样穿。风衣是讲帅气,走路要大步走才好看;旗袍是要小步走,因为旗袍窄,所以她的体态一个大步、一个小步怎么走,所以就训练这个步伐,从那个训练可以启发她原来以前的人是这个样子的,像我国文老师或父母那代就是这样教养,无形中对她的时代感会给很大的加分,这种是我很喜欢的训练。她穿旗袍训练,用橡皮筋把膝盖绑住练习走一个月,接下来穿风衣大步要怎么走,那些都是很好训练。《色,戒》里面有同学,以前的同学是怎么样?拿一些我们以前年轻看的书给她看,甚至让他们打乒乓球也可以,就是要在一起相处。

我觉得这些训练是好的,骑马、基本的武术要练,武术有一个问题,她们都是学舞蹈出来的,舞蹈跟武术的力道是不一样的,平剧、京剧、武行都是圆形的动作,很有力道,收脚坐臀整个是圆形的造型,她们学芭蕾舞蹈是伸展式的,没有力道,你要把它变成圆形很难,后来一半都做不到,有一点点样子就不错。这方面你给杨紫琼要求,她做得比较老道一点,她去找教练,从基本功踢踢腿开始练起,我觉得这是必要的,在这过程中你可以观察演员的个性,很多演员轧戏、拍广告,给你一个月档期拍戏,我是不太相信这种做法,我觉得还是下点功夫好,尤其是拍古装这种你不熟悉的东西。

《少年派》最难拍的一个戏,用造水池、造新的方法、来拍最后情感的宣洩,其实是一个线性思考,也是看起来有Coverage,可是每颗镜头都非常非常的贵,你要申请经费,要通过片厂的核准,非常的困难。在台中造了个大水池,一般的水池就像洗澡盆一样,水荡来荡去,我要做的是那种大海中波长很长的那种浪,所以要重新做水池,要做船的模型,还要做一个室内的深水池,把整个景沉到里面去,然后加上很多很多的视效,我前面说我没有当面跟父亲道别,在这里可以说道别,把我的情绪宣洩出来,对我来说这场戏很重要,这是一段大费周章,但跟故事没有关系的一段戏,我觉得蛮值得放放看,看完之后看你们有没有问题。通常如果你拍动作戏,片厂就会比较慷慨一点,动作戏一定是下音乐,但我的音乐是到最后最后才放出来,这对他们来讲是很大的挑战,我最后还是坚持下来,直到最后情感上来的时候才放音乐,那个音乐也比较特别,是一个英国少年唱诗班唱教堂的诗经,但是用印度梵文唱的,那个蛮特别的。

这是我亲身经历一个很贵的经验,你没有办法去看景、也没办法去模拟,不用动画的方式就要不到钱,我花了一年的时间才要到钱,虽然这是投资公司找我拍的,我后来是用动画,把整个水上的戏做出来,画到一半大概四十多分钟的时候拿到钱。我也没做过动画,我不是一个视觉训练的导演,我是比较戏剧式的导演,是先看演员排戏后再决定怎么拍,如果有画面就去勘景,看到实物以后才在脑海形成一个画面,如果完全没有东西,要我凭空想像一个用视觉出发的编剧、构图,那不是我的训练,也不是我的长处和强项,但是为了这个我就必须要做,我有两个主要的动画师,他们有个团队,十二年前要花蛮久的时间去做,现在做就很快了。先把动画做出来再照着拍,我到现在还是没有办法凭空去想镜头角度,我可以想到特殊的东西,但很多东西在里面就没有办法,所以我还是要一个工具Previs(预览),用动画把虚拟场景做出来,大船、小船、动物在哪里?人怎么样?模型先造出来,我再去找他的位置,等于我在勘景,找到以后我再编排剧情,画面做到差不多的时候申请预算。

我就直接用动画Previs来做分镜稿,分镜完各个部门就可以讨论怎么拍,怎么省钱、用什么方法、可以筹备什么东西,这些就可以开半年多的前制会议。我们还在台中造了一个水池,每天都在学习那个浪要怎么造,后来那些浪还是不行,只能说跟船接触的地方,船的动作感觉有点真实感,所有的水还是把它抹掉之后再画。所以基本多数时候尤其是这么大风浪的话,造浪池比较像一个平台,只是用水去动它会比用机器动真实一点,搞了很久,非常麻烦,视觉效果也做了一年多。这部电影还有很多3D上的发现,我觉得3D是另外一套学问,跟你脑中解析图像怎么运作,其实不太一样,一般人好像以为3D就是2D加一个面象,但实际上差别很大,我们被训练成对电影的理解就是2D的,但是3D其实要从中解放出来的,我拍到一半才了解3D有不同的面象,所以光怎么打、戏怎么演都不太对劲,那时候我的脑子还是2D的,我们并没有经过3D的训练。像风暴画面都是纯数字的就没有问题,但如果是3D搭上实景去拍的,格数就不能做太多,动作不能太大,有很多的限制,那时候边拍边学。

Q:因为场景、对戏都是在虚拟环境,你是怎么协助演员去拍戏?

李安:像这个小孩从来没有拍过电影,他以为电影大概就是这样子,我觉得人只要有想像力都不会是太大的问题,你演恐龙片看不到恐龙,靠想像去演,超级英雄片都是给他一个目标去假装。比较复杂一点的就是与老虎打斗的部分,这部分我们是先把老虎挑逗的动作拍出来,小孩是反过来演的,去伪造他让老虎做出动作,对着银幕反着做出来的。这种基本上是生存戏,像这场戏他要怎么存活下来?靠本能,水冲过来冲过去,那都是很自然本能的反应,那都不是演戏。只有最后在喊sorry大哭的时候是演戏,那个我们放在平台上,这么大的摇动其实是看不到脸的,我们当然要做点假的,让他平顺一点,然后镜头对准他,那个就很容易,我就跟他解说他在想什么东西,那就是演戏,还是那个原则,动作大的不要讲戏,很容易受伤,你就规划好,要演戏的时候,你要让他舒服地演、很安静地演。

Q:导演有提到对于片名的发想有特别的理解,例如说《卧虎藏龙》是藏着慾望,导演对片名都很有想法,是创作的时候就有这样去理解吗?

李安:其实我大部分是改编人家的小说,原来就有书名,作者取这个书名是有些意思的,那我们要做怎么样的发挥,不是文字而是影像的,《卧虎藏龙》的“卧虎”是罗小虎,“藏龙”是玉娇龙,书中没有讲这些道家的东西,我自己喜欢这些东西,书是很通俗的小说,一大段剧情都是我编出来的,我觉得就是因为道家的关系很有意思,可以做一个深层的发挥,不光是做一个武侠片。因为武侠片是一个比较野的片型,是一种guilty pleasure(罪恶的快感),是你心里秘密喜欢离经叛道的东西,它有种野性在里面,它释放出两千多年儒家教养的控制框架下的压抑,你就是从这个离经叛道、不正经的事物去发挥。我拍《绿巨人浩克》就是暴力,它不明讲,但存在美国国家中很深很重的暴力倾向,我们东方则是对性的压抑,这是我的感觉。

我觉得《卧虎藏龙》就把这个主题给点出来,正好有这两个女人的执着,李慕白就是个性贵气的大侠,走路偏都不敢偏,其实李慕白受我影响比较多,在书里面也没有退休什么的,都是我编出来的,玉娇龙就是个大小姐,在小说是蛮可怕,有点反派的角色,我也加上我的想像。有些小说你要很尊重,有些里面有些元素让你可以借题发挥,我刚刚讲那些都是自己想的,因为我觉得那是个禁忌的东西,我会很有兴趣在武侠片拍出这样的内容。

Q:请教导演是如何与编剧分工的,感觉《卧虎藏龙》有很大一部分是导演写的,另外剧本写到什么程度可以开始勘景?

李安:《卧虎藏龙》主要是王蕙玲写的,我觉得剧本是一个工具,像你会把舞台剧当文学来读,没有人会把电影剧本当文学来读。电影剧本是一个蓝图、垫脚石,有剧本以后结构、初始的原意会清楚,真正创作还是在影像发挥,当然剧本很重要,它是骨架。我常常跟编剧合作都不是很愉快,因为我有很多想法,头两部电影自己编,是因为没有人给我剧本,其实我是拍电影的,而不是作家,所以对我来讲,编剧是蛮痛苦的一件事,常常写不好。因为我的想像力是比较画面性、戏剧性的,不太是在台词与剧情的推演,而且现在主流电影的剧情推演非常的重要,这也是我不太喜欢的,所以跟有些有名的编剧相处不好,我要找听我话的,但听话的编剧在创意上又不太容易发挥,《少年Pi》的剧本我改到四百多稿就不算了嘛,我去勘景无时无刻不在想,一直在改,所以很难跟编剧相处。

如果是中文剧本的话,王蕙玲编出来的戏我看起来蛮好的,为美国工作人员翻成英文,他们看了会觉得奇怪,人家问你,答不出来也不太对劲,不是为了配合外国市场,而是真的讲不通,你会发觉翻译成另外一种语言,不管是英翻中、中翻英,只剩下本质的东西,你常会被文本给骗到,其实它的内容禁不起推敲,在改编过程中你会遇到这个问题,你看起来蛮顺眼的东西,换成另外一个语言解释不通,反之也是这样。这一直都蛮令我头大的,我有两部电影是人家写得差不多,我改了一些大致照着拍,其实那两部我也不觉得剧本怎么特别,可是都拿奥斯卡编剧奖,我拍的时候加很多东西,就像是给你们看《断背山》的道别戏,剧本里面没有什么就讲分手就吐,你跟演员、场景、剪接创造出来的东西,很多惆怅的感觉也不是文字能传达的。所以我觉得剧本是应该要好,但是我很怕剧本写得很饱满,那是片厂很喜欢的,如果剧本不小心遗失,谁拿起来都能导,能够写到这么保险对片厂是最好的。

我觉得剧本应该是一个能够发展拍片潜能的工具,这是我的感觉,我比较喜欢合作的编剧,他本身脑子不只是一个编剧,而是拍片的人,这种人合作起来会比较愉快,一起去想像这个世界、气味。有些专门写文字的写得合情合理、工工整整的也可以,你们要再发挥就是了。我自己每次剧本都弄很久,写一个剧本也写好几年,结果出手还是没有把握,我都会参与得很深,不管是改编或无中生有,我刚刚说有些在现场写剧本,是因为没有办法,现场没有编剧,像是拍《色,戒》、《卧虎藏龙》,我在现场戏排不通,演员讲不顺口,或是吊在竹林上台词不顺要换成其他话,我只能现场写,这也不是我很愿意做的事情。

结语

跟大家讲话也是很有缘分,祝福你们都能拍到片,拍到心里想要的片子。电影真的不是你想要怎么样就怎么样,所以要会想像、要会经营、也要会反应。我觉得电影会教你很多东西,所有工作人员都会教你,要有一颗开放的心,也要有主见,不然会乱,全凭运气也没有人天天过年。我觉得要有主见,激发你的想像力以后,收成是很美好的一件事情。我觉得是一个开放的心情,要有计划,然后很多随机应变。电影拍出来,人家要怎么看就怎么看,其实已经不是你的了。《少年派的奇幻漂流》里面有一句我加的对白:“这个故事讲给你听,就是你的了”,我觉得电影也是一样。别人看到这个故事以后,电影就是别人的了,也不是你的。那我们拍片的人,归我们所有的就是我们拍片的经验,去体验跟你的梦想、跟你的团队结合的那种生活经验,那是可以带回家存到你的记忆里面的,那是你的生活体验,这就是filmmaker。

所以拍片的时候要很珍惜,每个人都要很珍惜,在投入的时候你要确定每个人都很专心,不要有人在那边鬼混,那是让人非常生气的事情。摄影机转动的时候是非常宝贵,在之前跟之后很多的经营、很多的苦功,如果有一些能够做到跟梦境有点接近就很值得。希望你们好运,能够做到心里想做的一些东西,跟你们的梦境有一些结合。也不要轻看基本功,你的craft(技艺)还是蛮重要的,艺术还是跟手上的技术有关系,真的手摸下去的触感,所产生的化学效应,对我们来讲那个就是电影。出来之后怎么样,是别人的事情,不是你可以去在意的。我希望你们能够摸到想摸的东西,那个触觉,真的手摸到的那个触觉,是蛮宝贵的。虽然我们抱怨很多,可是我们都是幸运的人,能够触摸我们的梦想。