致敬电影启蒙者贝托鲁奇,致敬《末代皇帝》

关于贝纳尔多·贝托鲁奇,关于《末代皇帝》永远都许多可说的,他除了创造了影史经典,更重要的是,他的作品启蒙了无数的从业者。至今,参与过《末代皇帝》这部电影拍摄的中国电影人,都以这段历史引以为傲。还有许多电影人对于光影的理解,都是从这部电影开始。

我至今还记得,《末代皇帝》的放映现场,总是能够看到许多摄影师前去朝拜。致敬电影启蒙者贝托鲁奇,致敬《末代皇帝》。糟糕的2018年赶快过去吧,带走了太多的电影人。

《末代皇帝》1984年开始筹备,1985年选角,1986年贝纳多·贝托鲁奇这位意大利导演带着中、意、英等“多国部队”浩浩荡荡地开进故宫。这是第一部国外人在故宫拍摄的电影,而他们也是唯一一个进入太和殿拍摄的剧组。传说,贝托鲁奇当时向中国政府提交了两个拍摄计划,另一个是安德烈·马尔罗(Andr Malraux)的小说《人的命运》(La Condition Humaine)。中国政府同意了本片的拍摄,并对内容没有作任何限制。

下面的内容是来自导演贝纳多·贝托鲁奇口述的拉片,内容来自美国导演工会,讲述了他是如何拍摄《末代皇帝》溥仪登基的片段,非常详细。

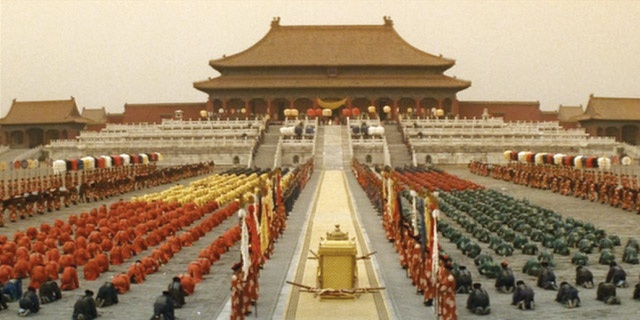

《末代皇帝》是首部允许在故宫内拍摄的电影,贝托鲁奇之前一直认为皇宫会和制片厂搭出来的场景差不多,但当他真的来到之后,再看到这2500名中国军人(临时演员)时,他吓了一大跳,完全被阵容给震撼到了。

其实尽管这部电影拍摄的场景很宏大,但贝托鲁奇还是很习惯性地不在前期做故事板和镜头设计,都是到了场地根据现场规划拍摄。在《末代皇帝》这场戏中,导演花了3天时间拍了童年溥仪的加冕典礼。

这一镜头是少年溥仪坐在轿子里进入紫禁城,这里将是他长年被囚禁的地方。我们在黎明或日落时拍摄,光照是差不多的。但如果你注意画面右侧你就会看到三个女人走在红灯笼旁边。她们的头和手被一块木枷锁锁着,在中国这是一种刑罚方式。这一细节触及了中国人民千百年来所受的压迫。

这是我在紫禁城拍的第一个镜头,因此我想在镜头中表达对故宫的敬意。这是个简单的推车镜头,喇嘛们是我们在北京找的真喇嘛。我们在喇嘛们后方放了一台摇臂,拍摄他们黄昏时的祈祷仪式。我很喜欢服装设计师James Acheson设计的帽子,我想尽情地展示它。在背景中你能看到溥仪的轿子在栈桥上。我们想表达的是皇子从城外进城,而正如影片其他部分一样,你得从许多层元素中发现这些重要信息。

我们在北京电影制片厂摄影棚的水泥地面上搭建了这个场景。这是慈禧的房间,溥仪被父亲领到堂中鞠躬。实际上在紫禁城并不存在这种柱子上有各种龙和雕塑的房子。这是影片设计师Ferdinando Scarfiotti的创造,整合了他在不同寺庙中找到的两三样东西。我想让这场戏具有奇幻感,我用广角镜拍摄,大概是12mm,布光花了不少时间,因为龙是盘绕在柱子上的。

扮演童年溥仪的小孩是我们在加州的50名中国孩子中选出来的,我记得我们是在马尔蒙庄园露台上发现的他,他是个生于美国的华人。当我们去中国拍摄时,中国人对我说:“我们已经有10亿人了,你怎么还带中国人来中国啊?”当然这是个玩笑。这场戏中他显得很无辜,因为他第一次看到这种场面,不知道会发生什么。

这是慈禧太后死时口中被塞入黑珍珠。慈禧由卢燕扮演,她有真正中国人的那种优雅高贵,能让人感受到中国人记忆里的慈禧。这便是让她来演的原因,你能从她的脸上看到这种特质。她的服装大概有50磅重,因为所有刺绣都由蜡雕刻,然后铸铝,最后再镀金。有传言说她演完之后住院了一个星期,但她真是一个伟大的演员,并且她喜欢扮演慈禧。

慈禧死后,孩子被加冕为新皇帝。这是在紫禁城太和殿拍的。政府不希望我们在那里拍,因为建筑都是木质材料,很怕火。最终,我们得到许可可以使用斯坦尼康,只有一名摄影师操作。政府不希望我们把推车、摇臂或其他灯光带进去。我们在那儿只待了一会儿,这也是我们唯一一天在紫禁城最重要的宫殿内拍摄。其他的太和殿内景都是在摄影棚拍的。但如果我们那天没有去太和殿实拍,影片就不会是现在这个样子。

这仍是在紫禁城拍的,门帘后面就是外面的世界,门帘是既保障光照又阻隔室外内容的唯一方式。因此摄影师Vittorio Storaro把所有灯光都放在门外的院子里。黄色是太阳的颜色,所有的皇帝也都穿黄衣服。同样,黄色也是帝国的颜色,这让我想起了我的故乡帕尔马的颜色。那是种非常温暖,黄中带红的颜色。当我发现帝国之黄跟我的家乡很像时,我大为惊喜。

溥仪站在宝座上跳了几下,神奇的是无需教小演员怎么演戏他就已经做好了准备。你得让他尽量远离摄影机,得尽量为他创造出他所熟悉的环境。没人知道小演员会怎么演,但小演员们并不抗拒摄影机,这点很关键。在此他像蝴蝶一样拍打他的手臂,模仿门帘的飘动。你知道,我得适应这种拍摄,因为拍孩子的时候你更像是拍纪录片。

他被黄色门帘吸引甚至蛊惑住了,他就像被吸进了那缕黄色中。他跳进黄门帘的动作是你没法教他的,不过他喜欢跳着冲进门帘里,他很开心,因为他是个无关政治的孩子。如果你能为小演员建立起“游乐场”,情况就会变好,你就能多多少少拍到你想要的东西。同样,这仍是一个斯坦尼康镜头。

黄色门帘被撑了起来,就像一顶帐篷。溥仪冲进这缕帝国之黄中,我想让他消失在黄色里。后来,溥仪结婚后与两位皇后睡在一起,他们盖的也是同样的布料。因此小演员开心地玩着门帘,或者更像是捉迷藏。这是我披露信息的方式,我认为在影片中披露东西的方式很重要,这也是为什么在这场戏中我一开始只展现一些细节,然后你才会明白发生了什么。我喜欢保守秘密。

当溥仪从门帘中穿出来时,大殿外的场景就显现出来了。我跟Vittorio描述这是童年溥仪的重生,就像是太和殿生出了一个孩子,而这个孩子便是皇帝。这也是为什么他冲入了文武百官中。衔接到这一外景是很困难的,因为这是一个合成的场景。我们拍的一部分广场镜头中并没有人群,但是整场戏大多数镜头还是有人群的。一台摇臂跟拍溥仪,然后升起来展现了院子里的文武百官。

这是从台阶顶上俯拍广场的镜头,展示了小孩和他要面对的整个困境之间的矛盾。我想表现溥仪有多小,而广场有多大。你立即能感受到非同寻常的孤独。那一刻我记得内臣指挥文武百官鞠躬的声音为镜头增添了韵律,也影响了剪辑的节奏。对我来说声音很重要,有两种情况是跟着声音走的——拍摄和剪辑,但却截然不同。

在此是小演员看到这一切时的反应,所有的临时演员,所有的服装。没有理由能解释为什么要从大全景切到特近景,没有理论来说明。我想这就像音乐,他听到院子里的名妓中间有蟋蟀声音,他就去看了看。我们试图让他像看一场比赛一样注视蟋蟀,如果他找到了蟋蟀还能得到奖励。我们得不断给小演员奖励。我对他说我会让他上摇臂,接着他就什么都愿意做了。他喜欢看监视器,以及骑在摇臂上,因此他才愿意做一切表演。

这是广场另一端拍摄的俯拍镜头。我对Vittorio说:“我们能拍一个反打的镜头么?”他便拿着一台摄影机飞快跑到另一头,此时太阳已经下山了。我们不能等到第二天再拍这2500人的镜头,因此他说:“让我们看看我们能做什么。”我喜欢按时间顺序拍摄一场戏,因此你会看到这场戏中光线的变化。你能跟随阳光的移动,并且由于这是这场戏的最后一个镜头,光线是应该变化的。因此我说:“无论如何,拍吧!”我们只有大约五分钟的可用照明时间,但我们花了好几周来设计这场戏。