票房都这样了,这些人凭啥还在拍电影?他们都什么来头?

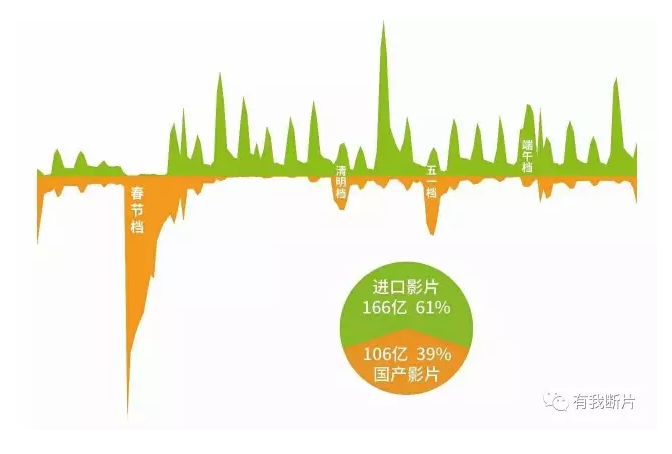

根据微影数据研究院的数据资料,2017年上半年,143部国产片共产出票房106亿,票房占比39%,96部进口片共产出票房166亿,票房占比61%。自从春节档之后,国产片一直处于被进口片碾压的状态,毫无还手之力。

上半年国产片万马齐喑,没有能撑起市场的大体量片子,也没有口碑爆棚的黑马,《冈仁波齐》也是在上半年快结束的时候口碑票房才逐日爆发。

纵观上半年的国产片,春节档之后少有拿得出手的,这大多数口碑票房都不好的国产片到底是什么人拍的呢?他们都是什么来头?

“ 上半年这些拍不好电影的电影人都是什么来头?

中国每年产出的电影上千部,能上院线的的不到三分之一,上了院线能赚钱的不到十分之一。有的电影口碑票房起飞,有的口碑不好但票房好,有的口碑票房都不好还得强行上院线骗不明真相的观众。

作为普通观众,不管是看完好电影还是烂电影,难免会发出感慨,“握草,这片儿谁拍的真牛X”、“这是哪个傻X拍的(写的)”、“这面瘫在干嘛?”

那这些电影究竟都是些什么人在拍?他们都是以什么身份开始创作电影的呢?

导演

一月份春节档上映的《大闹天竺》,虽然豪取票房7.5亿,但豆瓣评分3.8分,各平台口碑炸烂,在大过年的给观众添堵。

导演王宝强,从草根逆袭到知名喜剧演员再转型到导演,用一部《大闹天竺》证明了导演这个职业确实是有门槛的,证明了掌握很多优秀的资源人不一定能创作出好的作品。

而这样的例子在影视圈还很多,演员当导演、主持人当导演、作家当导演、制片人当导演、经纪人当导演……

他们中有小部分在导演这个职业上混得还不错,但大多数人信心十足拍出来的作品都成了炮灰,他们骗的伤害的不止观众、市场,还有不带脑子的投资人以及各种帮助他们的资源。

编剧

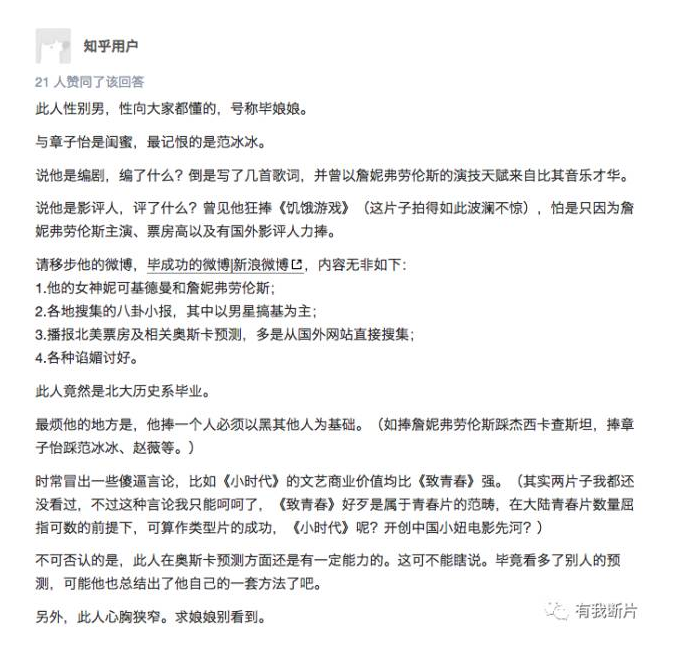

《抢红》,前天王黎明的导演处女作,曾被称为上半年最大烂片,黎明也是该片的编剧之一,除此之外,本片还有另外两个编剧,熊山君和毕成功。

熊山君目前查不出也没听说过有任何过往作品,毕成功毕业于北大历史系,有着北大青年教师、影评人、制片人、编剧、流行音乐作曲人等各种身份标签,这么多年,作为编剧身份却没有什么拿得出手的作品,主要编剧的作品还有另外一部烂片《情敌蜜月》。

剧本是一剧之本,没有好的剧本,就算导演、摄影、特效再炫酷,也只是虚有其表的爆米花电影,更何况不是每一个烂编剧都能有机会参与一个不差钱又不在乎故事、逻辑的项目。

正在热映中的《悟空传》就是个痛心的案例,稀烂的故事让这部电影至少损失了好几亿的票房。

演员

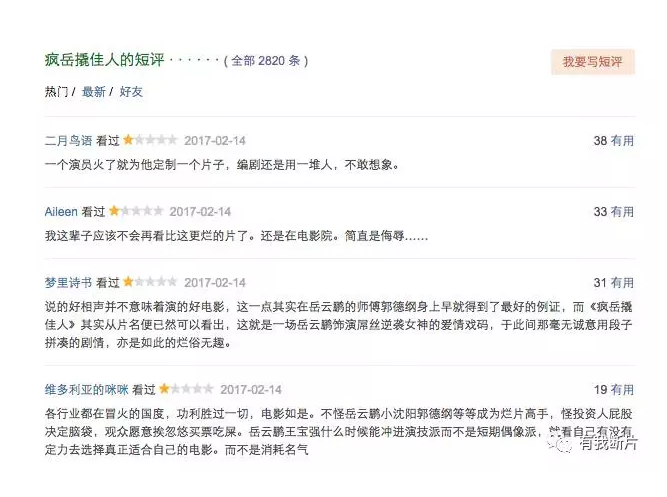

《疯岳撬佳人》,岳云鹏火了之后的定制电影,表演十分尴尬,还用了一堆不知名的编剧,变成一锅自以为是的大杂烩,结果票房口碑双扑街。

《疯岳撬佳人》证明相声小品说得好不一定戏就演得好,岳云鹏、郭德纲、小沈阳等都没突破这个魔咒,有这几个人主演的几乎都是烂片。

同样,长的好看、歌唱得好,戏也不一定演得好,比如吴亦凡《爵迹》、张艺兴《功夫瑜伽》、黄子韬《游戏规则》、欧豪《悟空传》,在戏中存在感都极低。

事实证明流量明星的票房号召力并不如资本意淫自嗨的那样强大,不专业的表演反而让整部戏充满着看不下去的迷之尴尬,费钱遭骂不讨好。

制片人

在中国,制片人不是学校教出来的,高校的制片专业几乎都偏执行制片方向,要想当一个掌控全局的制片人不是一蹴而就的事情,毕竟,行业内的许多制片人都拉不到钱,码不好盘子,在理论为主的学校就更不可能了。

中国的电影制片人可以是各种行业转行而来,有长时间在影视圈混,人脉十分丰富的,有混了多年剧组,有一定影视圈(剧组)资源的,还有出钱的金主爸爸们,这些人都可以是制片人。

中国没有成熟的制片制度,制片人很累,制片人也可以身兼数职干很多事,包括干预导演、编剧甚至后期的创作,所以,也有一些片子是被不专业的制片人或者代表市场代表资方的制片人瞎掺和瞎指挥给硬怼成烂片的,在这就不具体说了,大家心里清楚。

上面提到这些人,不管他们之前在其他行业或者其他职业有多少成就,在上面提到的电影案例中,他们都是以新人的身份进入所在电影项目。

不是说不鼓励不支持新人创作,不是每个创作者都必须得有几个拿得出手的作品才有资格登上大银幕,也有很多步履蹒跚、辗转上映的处女作一炮而红,只是以上这些案例,这些占据了行业优秀资源的电影作品交出的成绩单尚且如此,更何况拉不到资源的新人。

所以,也不怪观众对国产电影产生了对中国足球一样习惯性忽略甚至抵制的情绪。

那么,国内影视圈的从业者到底是怎样成长起来的,这些人凭什么去拍电影,他们都是怎样走进影视行业的呢?

“ 中国电影人才的培养方式及其利弊

国内影视圈从业者的成长轨迹和环境可分为学院派和江湖派,也有一部分人最开始是江湖派野路子,后来进入到专业院校学习充电。

导演、制片人、演员、编剧、其他(摄影、灯光、美术、服装、化妆、道具、录音、特效、剪辑),这些职业中,都有两派的代表人物,冯小刚导演就是非科班出身,张艺谋、陈凯歌则是正宗的学院派。

从整体数量上来说,国内影视圈的非科班选手,也就是江湖派的人士数量要超过学院派,一方面是因为中国影视教育还没有特别发达,专业人才“产量”有限,另一方面,影视创作中技术、制片等部门中很多细分的职务在国内是没有对口专业的。

1、学院派(影视教育)

在中国,向影视行业输送专业人才的大概有三种:专业艺术高校、综合性高校的艺术专业以及职业艺术学校。

A、专业艺术高校

专业艺术高校以北京电影学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院为代表,全国艺术院校中,这几个学校为中国影视行业输送的的演员、导演、编剧人才最多,知名度也最高,几乎占据了中国影视行业主要创作人员的大半壁江山。

其他学校包括中国传媒大学、解放军艺术学院以及六大艺术院校(南京艺术学院、广西艺术学院、山东艺术学院、云南艺术学院、吉林艺术学院、新疆艺术学院),各类音乐高校(中央音乐学院、上海音乐学院、沈阳音乐学院

等),舞蹈院校(北京舞蹈学院等),美术院校(中央美术学院、鲁迅美术学院等),都为中国影视行业输送了不少表演、音乐、美术、舞蹈、编剧等人才。

想要进入专业艺术高校学习,必须要经过艺考,艺考是高中应届生在文化课高考之前参加的各个院校分专业的单独艺术考试,考生艺术考试合格之后,就有了一半进入相关院校学习的机会。

专业艺术高校也接受特招,以艺术特长生的身份进入相关专业学习。

艺术高校的大部分专业对学生的文化成绩要求较低,所以艺术高校的学生在文化涵养和价值观完善体系上要稍逊于普通文理高校,这使得他们毕业之后在从事影视创作的时候在这方面也有一定欠缺。

另外,专业艺术高校出来的人才,容易出现两种极端,要么缺乏实践,毕业进入影视行业后被现实各种打击到找不着北,失望绝望之后就另寻出路(各个艺术高校的表演和播音主持专业是艺术专业中转行率最高的);要么在校期间就开始跑项目、混剧组,实践得太多,专业基础没打牢,倒是过早培养出了影视行业的一些坏习惯,还没毕业就成了“老油条”,变得不那么脚踏实地,或者自甘堕落去创作一些垃圾作品圈钱。

B、综合性高校的艺术专业

一些综合性高校都开办了艺术学院或者艺术专业,比如北京大学艺术学院、南京大学戏剧影视艺术系、上海师范大学表演系等。

综合性高校的艺术专业生源来源也分为艺考招生和艺术特长生招生,这些学校的学生文化涵养和人文气息相对来说要浓厚一些,但在影视艺术实践机会和经验要稍逊于专业艺术高校的学生,因此,转行率也相对较高,只有少数佼佼者突出重围杀进影视圈扎下根来。

C、职业艺术学校

往影视行业输送人才的学校中,不得不提的就是各类职业艺术学校。

在人才需求量很大的影视行业中,有相当一部分人是从各类职业艺术学校毕业的,他们的工种涵盖了导演、演员、各技术工种(摄影、灯光、美术、服装、化妆、道具、录音、特效、剪辑)等大部分职业。

这些职业艺术学校包括各种大中专或职业艺术培训学校、表演学校、舞蹈学校、武术学校等等。

他们为影视行业提供的演员、各岗位工作人员的数量是十分巨大的。

比另外还有针对影视行业各个工种的专门培训班、进修班,比如中影的培训班,针对摄影、宣传、影视后期(剪辑、特效、调色)等影视工种定向培训并推荐就业。

这些学校的毕业生在本职工作的技术上熟能生巧之后都比较出色,比如剪辑技巧、化妆水平等,但思想、美学、内涵上一般都有待加强,这也是他们职业生涯往上发展需要突破的瓶颈。

2、江湖派

国内影视行业从业者中的江湖派主要是由行业培养出来的一大批人才。国内每一个剧组都有“江湖派”的从业者,尤其是制片部门和各技术部门。

江湖派从业者是早期国内影视行业人才的主要来源,时至今日,这些人在行业内的占比仍然不小。

江湖派的从业者来源有这三个方向:有从其他行业转过来的,有已从业者的师徒制传承,还有打“流水工”的。

从其他行业转到影视行业的一般起点都较高,比如上文提到的各种作家、歌手当导演的案例,编剧、制片人也是其他行业转向影视行业的主要工种,这些人大都具有很强的表达欲、控制欲、创作欲。

已从业者的师徒制传承是早期影视行业人才的主要来源,主要是技术部分,比如灯光、美术、道具、录音、化妆甚至摄影等,现在的剧组中,仍然有师父带徒弟的情况。

最著名的是河南的“灯光村”,曾经有一种说法“一个剧组中不可能没有河南人”,讲的就是这种盛况,据说全国有70%以上的灯光师都是河南“灯光村”的。

河南许昌张桥乡有超过2000名的农民常年“泡”在国内各大影视剧组,父带子、兄带弟、朋友带朋友,聚集起来又分散到全国各个剧组、各个影视基地,他们有的是灯光师,有的是摄影师,还有的负责录音、服装、剧务等工作。

其中不少人从八九年代就开始混剧组,现在已经是某个工种大哥大级别的人物了。

江湖派中打“流水工”的,则主要是剧务、群演等一些技术要求不高、门槛低、流动性很强的工种。

这些江湖派的从业者可能经验非常丰富,但由于大多数没有受过系统的学习和训练,所以想要在影视行业搞出名堂,就必须不断学习充电,养成自己的审美观,让自己在所在岗位上变得不可替代,并不断突破。

以上就是中国影视行业主要从业者们的几个来源,影视创作是一个繁复的工程,我们看到的每一部影视作品,都是上述几组人员组合在一起工作之后交出来的作品。

中国影视教育还不是特别发达,影视教育中出现的问题也时而登上新闻头条,江湖派的从业者也需要不断学习进步才能在影视行业长期扎根。

当今各种资本裹挟之下又鱼龙混杂的中国影视行业缺钱吗?也缺,但更缺专业的人才,影视专业化工业化道路之下缺各个工种更专业熟练的人才,也缺把这些人才都统筹、指挥好并合理组合、利用各种资源的人才。

文 / 颜好

请尊重劳动成果,任何形式的转载,均需联系微信公众号“有我断片(ID:youwoduanpian)”,未经许可转载甚至删改的,将视作侵权!(关注“有我断片”,回复关键词“转载”即可获取转载须知)

本文为作者 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/92782

有我慧悦是一家专业的全球电影IP运作公司,卖中国电影出去,买海外电影回来,专注于海外优质IP的投资、引进和开发。

合作请联系:

business@hmf1.com

(86) 010-53360650

扫码关注