死磕排片不是唯一的出路,不要再跟影院经理互相伤害了

排片,是一个复杂的市场行为,涉及到统计、市场营销、甚至人际关系等一系列数据分析和主客观因素。所谓排片,是指影院根据自身盈利目的,安排电影放映的时间,类型及场次。

影响排片的因素非常多,除了影院自身情况(影厅数量、影厅大小、影院主要辐射人群等),还包括出品方发行方的实力、宣传情况、观众热度和口碑、电影质量和内容本身等。但排片始终如一遵循的标准就是“票房最大化”,能赚钱的片子就多排,而且多排黄金场次。

一般来说,晚上18点至21点,属于黄金场次,上午12点之前和晚上22点之后的场次基本属于无效场次。

而普通观众对排片最直观的感受就是一部电影在某个电影院放映的场次情况,一个电影院一天有几场放映,自己想看的是几点的场次。

“一、2016年关于排片的歇斯底里和“明撕暗讽”

一直以来,片方、主创、发行方为了争取更高的排片量都使出了浑身解数,不管是什么类型的电影,他们都为排片殊死一搏过,说多了都是泪。

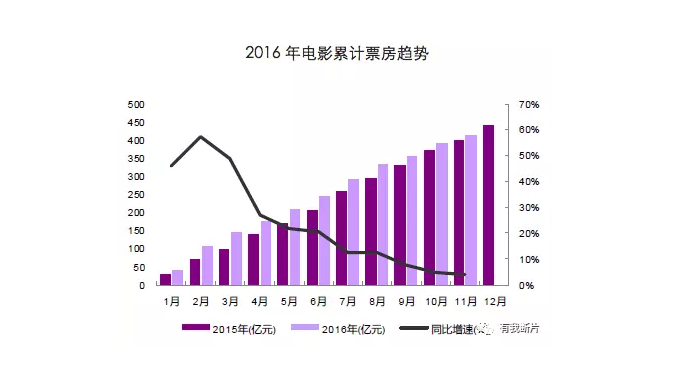

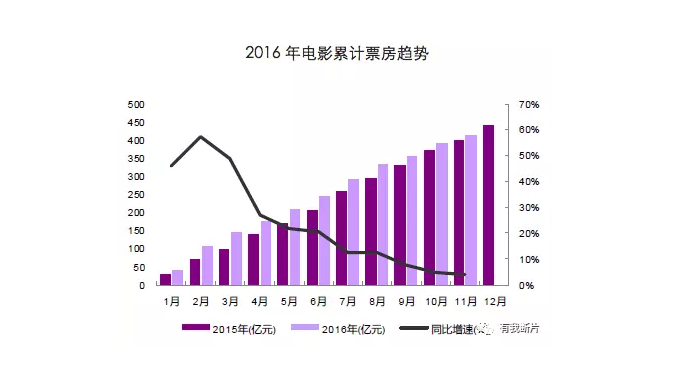

2016年,是中国电影市场高开低走的一年,也是中国电影市场逐渐回归理性的一年。这一年,各类票补“蛰伏”,票房大盘相对去年较为低迷,各种无奈之下求排片的戏码也层出不穷。

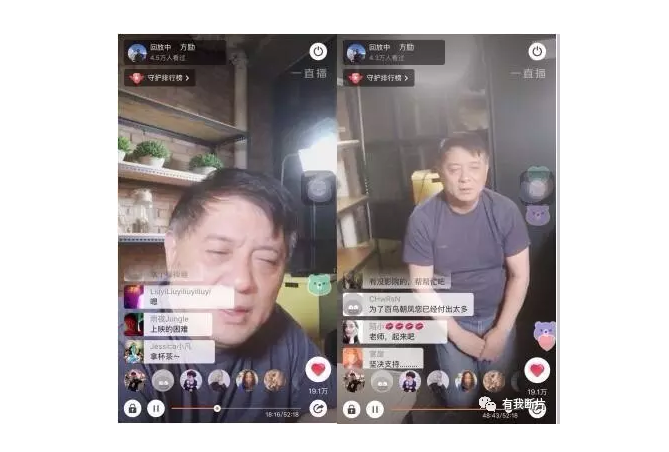

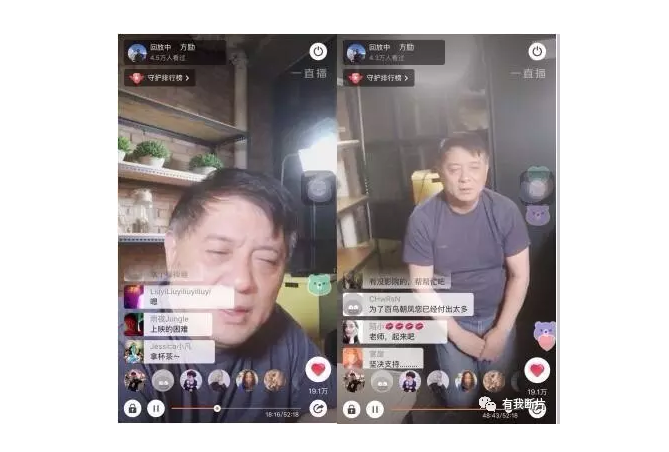

《百鸟朝凤》制片人方励为求排片直播下跪,获得了各界很高的关注和支持,排片逆转,最终斩获8691万的票房。

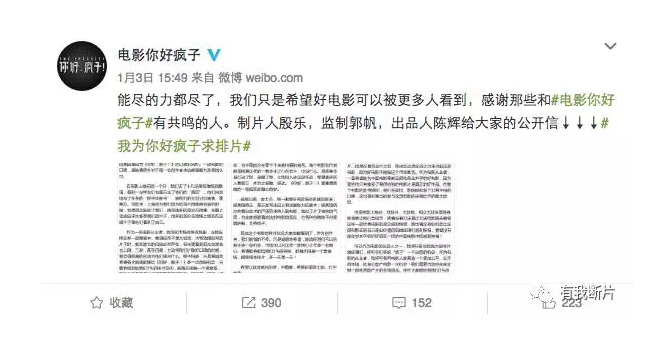

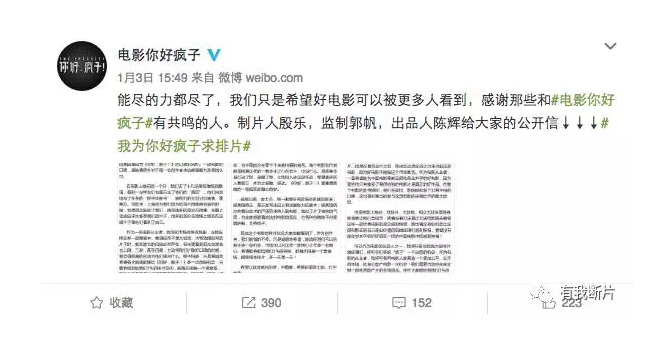

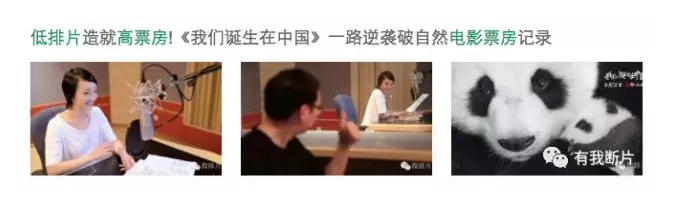

冯小刚为了《我不是潘金莲》在万达的低排片公开跟王健林明撕暗讽;真人纪实电影《生门》为了推动电影排片,发布公开信尝试 " 先看后买 ",不好看不给钱,最终票房仅过百万;《你好,疯子!》主创发公开信求排片,到目前为止,票房仅过1500万。

各种求排片未遂,实际上是由于影院遵循“票房最大化”原则的原因。影院排片都已自身盈利为目的,影院和影院经理也有业绩要求,在卖座和口碑,卖座和情怀,卖座和电影艺术之间,首选的肯定是卖座的影片,虽然卖座的影片不一定有口碑,不一定有情怀,也不一定具备很高的电影艺术价值。

“二、排片率真的越高越好吗?

几乎每部公映的电影都面临着求排片的角力和尴尬,然而,排片率真的是越高越好吗?不一定。首先,排片率并不是一直保持不变的,影院经理会根据一部影片前一天的上座率、观影人次、观众热度、口碑以及影院同期上映其他影片的这些指标和数据对该部第二天的排片进行调整;所以,排片率并不一定是判定票房成绩的准确数据,还应该跟有效场次、影厅大小、上座率、观影人次、平均票价等多种因素结合来看。

比如说,一个6个厅的影城,一天总计能排映31场电影。影片A排满3个厅,共15场,每个厅70个座位,共能卖1050张票,排片率为48%;影片B排满2个厅,共10场,每个厅100个座位,共能卖1000张票,排片率为32%;影片C排满1个厅,共6场,每个厅200个座位,共能卖1800张票,排片率为19%。

很明显,影片C的排片率比影片A低了29个百分点,但却比影片A多卖750张票,排片率低,但观影人次更多,如果A、B、C三部电影的平均票价一样的话,排片率最低的影片C的当日票房更高。

还有一种排片率相对较高票房却不一定高的情况就是,大部分排片属于无效场次,即所排场次多集中在上午12点之前或者晚上22点之后。这些时间段的场次上座率和人观影人次一般来说不会太高,甚至会出现“跑空场”的情况,在这种情况下,排片再高,也对影片的票房成绩无多大助益。

实际情况中,高排片低票房,低排片高票房的例子也很多,所以,排片率高不是一定能促进票房增长,要跟有效场次、影厅大小、上座率、观影人次、平均票价等多种因素结合来看。

“三、影响排片的因素有哪些?

虽然排片高低并不是一部电影票房增长的决定性因素,但能够获得影院高排片一定是一部电影的片方和发行方乐见其成的事情。那么,影响影院排片的因素到底有哪些呢?

传统因素主要有:影院自身情况(影厅数量、影厅大小、影院主要辐射人群等)、影片的出品和发行方、影片的宣传营销、观众热度、预售情况、影片本身内容质量、名导名演员等。

影院经理一般会根据所属院线下发的排片指导,然后结合影院自身情况,包括所处地段,主要辐射人群,影厅数量等进行适当调整。一般来说,影院自家院线或者所属影投公司出品或发行的影片都能获得影院压倒性的排片,比如《我不是潘金莲》在耀莱的排片甚至高达90%,以及《长城》上映首日在万达排片接近60%。

近几年,影响排片的因素出现了一些新的变化,包括在线预售、在线售票、以及票补等。票补分为电商票补和片方、发行方票补,为求票房最大化,哪部片子的票补多影院排片肯定就多。2015年电商票补大战让影迷们享受到了各种几块钱看电影的福利,2016年尤其是下半年各方票补行为由于各种原因逐渐“蛰伏”。但今年春节档,票补大战又将强势上演,为此,“不堪碾压”的都改档了,比如原定大年初一上映的《欢乐喜剧人》、《决战食神》等多部影片都改档避战,不当炮灰。

之前名导、名演员、流量演员甚至影评人对一部电影的票房号召力是清晰可见的,拥有名导、名演员、流量演员的电影,或者有影评人大V强势推荐的电影,很多都能获得影院经理的青睐,在排片上给予支持。但2015年以来,随着观众的成长和成熟,他们对电影越来越挑剔,越来越有主见,从以往的盲从跟风变得逐渐养成了自己的看片习惯和喜好,甚至出现了观影习惯的分化。

名导大咖、名演员、影评人对票房的号召力不再绝对,对排片的影响也不再绝对,2016年名导作品纷纷遭遇“滑铁卢”就证实了这个变化,且近两年新导演势力不断出现,大鹏这样“乱拳打死老师傅”的选手也层出不穷。关于影评人,有影院经理认为,影评人在某种程度上跟主流观影人群就不是一群人,并不能代表大众的意见,他们的号召对排片没有太大的指导意义。

“四、除了跟影院经理死磕排片,你还能为你电影的票房做什么?

影响电影排片的因素不管怎么变化都万变不离其宗,抛开非常规的影响因素,电影首日的排片基本都是根据电影的前期宣传、预售情况、点映口碑甚至预告、片花、海报、立牌等物料是否足够吸引人等等进行的市场预判,这种预判不仅靠经验而且还有运气的成分,极具赌博色彩。

而在上映首日之后,影院经理则会根据之前的单片数据和影院同期上映其他电影的数据对整体排片进行调整。这个时候口碑和观影反馈已开始发酵,之后就必须要靠好的故事内容、高质量的成片让观众持续有为影片买单的欲望和热情,并对排片加以保持和推动。

影院排片的宗旨是以自身盈利为目的,达到“票房最大化”。所以对于不卖座的影片,其他方面再具有说服力,影院几乎也很难给到满意的排片。

不是说求排片的影片不是好的作品,既然决定走进大众走入市场,那么就应该承受一切好的和不好的结果。市场是残酷的,电影票房的魅力就在于它的不确定性,电影作品本身和看电影这个行为都是一个极其主观的存在,如何能让这种主观被更多人喜欢或者欣赏,并愿意为此买单才是最重要的。

月初有媒体就2016年票房增速放缓,甚至票房业绩不达标一事采访了多家影院的经理。不管是有十几年经验,还是两三年的影院经理,都将最主要原因归为“影院是靠片子吃饭的,2016年片子不好”。

一家不愿意透露姓名,有二十几年历史的老影院经理表示,2016年电影产业链上游,制作上泡沫泛滥,影片粗制滥造,烂片成堆,影片质量不如人意。暑期档烂片如云,国庆档、年前贺岁档也没有爆款。看电影是要氛围的,没有好电影怎么吸引观众。

今年,随着全国电影院增多,屏幕数增多,好莱坞大批大片即将凶猛来袭,以及进口片配额或将全面开放,观众越来越挑剔越来越聪明等等新情况的出现,好的内容越来越被市场被观众渴求。

除了跟影院经理或者院线死磕排片之外,片方和发行方一定要对自家影片有充分的了解,不管对影片内容、质量的把握,还是对影片受众、市场、票房预期的分析,都需要有一个清晰合理的认识,不好高骛远也不妄自菲薄。虽然电影是艺术创作的产物,但也必须面对商业是否成功的检验。

如今,渠道已趋成熟,观众快速成长,内容决战才是关键。

文 / 卡片

请尊重劳动成果,任何形式的转载,均需联系微信公众号“有我断片(ID:youwoduanpian)”,未经许可转载甚至删改的,将视作侵权!(关注“有我断片”,回复关键词“转载”即可获取转载须知)

影响排片的因素非常多,除了影院自身情况(影厅数量、影厅大小、影院主要辐射人群等),还包括出品方发行方的实力、宣传情况、观众热度和口碑、电影质量和内容本身等。但排片始终如一遵循的标准就是“票房最大化”,能赚钱的片子就多排,而且多排黄金场次。

一般来说,晚上18点至21点,属于黄金场次,上午12点之前和晚上22点之后的场次基本属于无效场次。

而普通观众对排片最直观的感受就是一部电影在某个电影院放映的场次情况,一个电影院一天有几场放映,自己想看的是几点的场次。

“一、2016年关于排片的歇斯底里和“明撕暗讽”

一直以来,片方、主创、发行方为了争取更高的排片量都使出了浑身解数,不管是什么类型的电影,他们都为排片殊死一搏过,说多了都是泪。

2016年,是中国电影市场高开低走的一年,也是中国电影市场逐渐回归理性的一年。这一年,各类票补“蛰伏”,票房大盘相对去年较为低迷,各种无奈之下求排片的戏码也层出不穷。

《百鸟朝凤》制片人方励为求排片直播下跪,获得了各界很高的关注和支持,排片逆转,最终斩获8691万的票房。

冯小刚为了《我不是潘金莲》在万达的低排片公开跟王健林明撕暗讽;真人纪实电影《生门》为了推动电影排片,发布公开信尝试 " 先看后买 ",不好看不给钱,最终票房仅过百万;《你好,疯子!》主创发公开信求排片,到目前为止,票房仅过1500万。

各种求排片未遂,实际上是由于影院遵循“票房最大化”原则的原因。影院排片都已自身盈利为目的,影院和影院经理也有业绩要求,在卖座和口碑,卖座和情怀,卖座和电影艺术之间,首选的肯定是卖座的影片,虽然卖座的影片不一定有口碑,不一定有情怀,也不一定具备很高的电影艺术价值。

“二、排片率真的越高越好吗?

几乎每部公映的电影都面临着求排片的角力和尴尬,然而,排片率真的是越高越好吗?不一定。首先,排片率并不是一直保持不变的,影院经理会根据一部影片前一天的上座率、观影人次、观众热度、口碑以及影院同期上映其他影片的这些指标和数据对该部第二天的排片进行调整;所以,排片率并不一定是判定票房成绩的准确数据,还应该跟有效场次、影厅大小、上座率、观影人次、平均票价等多种因素结合来看。

比如说,一个6个厅的影城,一天总计能排映31场电影。影片A排满3个厅,共15场,每个厅70个座位,共能卖1050张票,排片率为48%;影片B排满2个厅,共10场,每个厅100个座位,共能卖1000张票,排片率为32%;影片C排满1个厅,共6场,每个厅200个座位,共能卖1800张票,排片率为19%。

很明显,影片C的排片率比影片A低了29个百分点,但却比影片A多卖750张票,排片率低,但观影人次更多,如果A、B、C三部电影的平均票价一样的话,排片率最低的影片C的当日票房更高。

还有一种排片率相对较高票房却不一定高的情况就是,大部分排片属于无效场次,即所排场次多集中在上午12点之前或者晚上22点之后。这些时间段的场次上座率和人观影人次一般来说不会太高,甚至会出现“跑空场”的情况,在这种情况下,排片再高,也对影片的票房成绩无多大助益。

实际情况中,高排片低票房,低排片高票房的例子也很多,所以,排片率高不是一定能促进票房增长,要跟有效场次、影厅大小、上座率、观影人次、平均票价等多种因素结合来看。

“三、影响排片的因素有哪些?

虽然排片高低并不是一部电影票房增长的决定性因素,但能够获得影院高排片一定是一部电影的片方和发行方乐见其成的事情。那么,影响影院排片的因素到底有哪些呢?

传统因素主要有:影院自身情况(影厅数量、影厅大小、影院主要辐射人群等)、影片的出品和发行方、影片的宣传营销、观众热度、预售情况、影片本身内容质量、名导名演员等。

影院经理一般会根据所属院线下发的排片指导,然后结合影院自身情况,包括所处地段,主要辐射人群,影厅数量等进行适当调整。一般来说,影院自家院线或者所属影投公司出品或发行的影片都能获得影院压倒性的排片,比如《我不是潘金莲》在耀莱的排片甚至高达90%,以及《长城》上映首日在万达排片接近60%。

近几年,影响排片的因素出现了一些新的变化,包括在线预售、在线售票、以及票补等。票补分为电商票补和片方、发行方票补,为求票房最大化,哪部片子的票补多影院排片肯定就多。2015年电商票补大战让影迷们享受到了各种几块钱看电影的福利,2016年尤其是下半年各方票补行为由于各种原因逐渐“蛰伏”。但今年春节档,票补大战又将强势上演,为此,“不堪碾压”的都改档了,比如原定大年初一上映的《欢乐喜剧人》、《决战食神》等多部影片都改档避战,不当炮灰。

之前名导、名演员、流量演员甚至影评人对一部电影的票房号召力是清晰可见的,拥有名导、名演员、流量演员的电影,或者有影评人大V强势推荐的电影,很多都能获得影院经理的青睐,在排片上给予支持。但2015年以来,随着观众的成长和成熟,他们对电影越来越挑剔,越来越有主见,从以往的盲从跟风变得逐渐养成了自己的看片习惯和喜好,甚至出现了观影习惯的分化。

名导大咖、名演员、影评人对票房的号召力不再绝对,对排片的影响也不再绝对,2016年名导作品纷纷遭遇“滑铁卢”就证实了这个变化,且近两年新导演势力不断出现,大鹏这样“乱拳打死老师傅”的选手也层出不穷。关于影评人,有影院经理认为,影评人在某种程度上跟主流观影人群就不是一群人,并不能代表大众的意见,他们的号召对排片没有太大的指导意义。

“四、除了跟影院经理死磕排片,你还能为你电影的票房做什么?

影响电影排片的因素不管怎么变化都万变不离其宗,抛开非常规的影响因素,电影首日的排片基本都是根据电影的前期宣传、预售情况、点映口碑甚至预告、片花、海报、立牌等物料是否足够吸引人等等进行的市场预判,这种预判不仅靠经验而且还有运气的成分,极具赌博色彩。

而在上映首日之后,影院经理则会根据之前的单片数据和影院同期上映其他电影的数据对整体排片进行调整。这个时候口碑和观影反馈已开始发酵,之后就必须要靠好的故事内容、高质量的成片让观众持续有为影片买单的欲望和热情,并对排片加以保持和推动。

影院排片的宗旨是以自身盈利为目的,达到“票房最大化”。所以对于不卖座的影片,其他方面再具有说服力,影院几乎也很难给到满意的排片。

不是说求排片的影片不是好的作品,既然决定走进大众走入市场,那么就应该承受一切好的和不好的结果。市场是残酷的,电影票房的魅力就在于它的不确定性,电影作品本身和看电影这个行为都是一个极其主观的存在,如何能让这种主观被更多人喜欢或者欣赏,并愿意为此买单才是最重要的。

月初有媒体就2016年票房增速放缓,甚至票房业绩不达标一事采访了多家影院的经理。不管是有十几年经验,还是两三年的影院经理,都将最主要原因归为“影院是靠片子吃饭的,2016年片子不好”。

一家不愿意透露姓名,有二十几年历史的老影院经理表示,2016年电影产业链上游,制作上泡沫泛滥,影片粗制滥造,烂片成堆,影片质量不如人意。暑期档烂片如云,国庆档、年前贺岁档也没有爆款。看电影是要氛围的,没有好电影怎么吸引观众。

今年,随着全国电影院增多,屏幕数增多,好莱坞大批大片即将凶猛来袭,以及进口片配额或将全面开放,观众越来越挑剔越来越聪明等等新情况的出现,好的内容越来越被市场被观众渴求。

除了跟影院经理或者院线死磕排片之外,片方和发行方一定要对自家影片有充分的了解,不管对影片内容、质量的把握,还是对影片受众、市场、票房预期的分析,都需要有一个清晰合理的认识,不好高骛远也不妄自菲薄。虽然电影是艺术创作的产物,但也必须面对商业是否成功的检验。

如今,渠道已趋成熟,观众快速成长,内容决战才是关键。

文 / 卡片

请尊重劳动成果,任何形式的转载,均需联系微信公众号“有我断片(ID:youwoduanpian)”,未经许可转载甚至删改的,将视作侵权!(关注“有我断片”,回复关键词“转载”即可获取转载须知)

本文为作者 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/86221

有我慧悦是一家专业的全球电影IP运作公司,卖中国电影出去,买海外电影回来,专注于海外优质IP的投资、引进和开发。

合作请联系:

business@hmf1.com

(86) 010-53360650

扫码关注