《牯岭街》《一一》剪辑现场,剪辑师解读技巧与过程

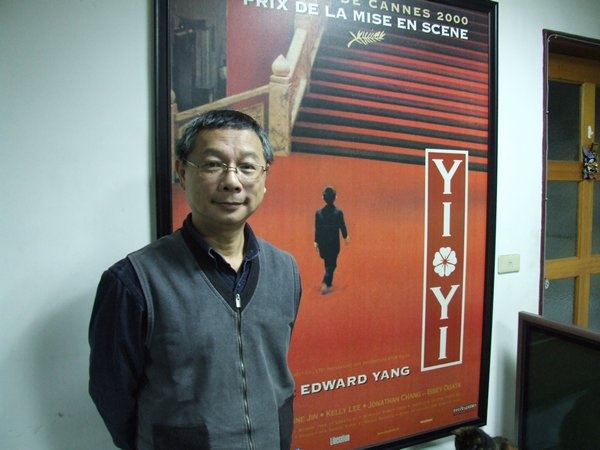

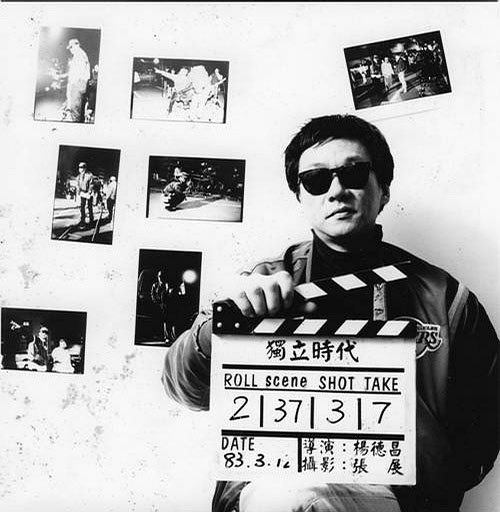

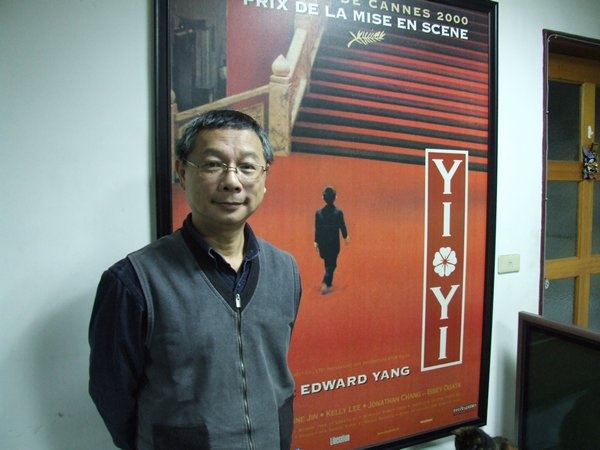

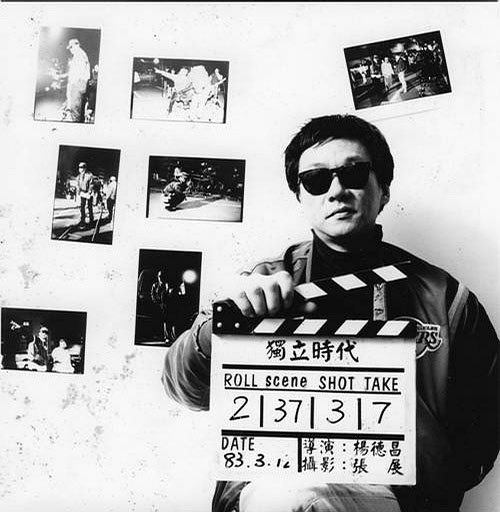

台湾资深剪辑陈博文,曾先后以《黑暗之光》、《一年之初》获第三十六届、第四十三届金马奖最佳剪辑,杨德昌后期的作品《一一》《麻将》《独立时代》《牯岭街少年杀人事件》都出自陈博文之手。

“我觉得最重要的不在于剪辑技巧,也不在剪辑观念,到最后最重要的还是你有没有说故事的能力。素材交给你了,你会不会去重新解构?”曾与杨德昌合作《牯岭街少年杀人事件》等多部影片的陈博文,特别推崇杨德昌对戏剧结构的严密掌握,这也使得他往后剪辑时格外注重戏剧结构的完整性。 陈博文认为,要成为一个剪辑师,得有耐性,专注,反应灵敏,且赋有电影感;此外,在文学、音乐、艺术等领域亦需有一定涵养。

放映周报授权发表,未经允许,不得转载。

是怎么样进入电影圈的?

陈博文:会进到电影圈是一种机缘,当初我真的完全对电影没有什么概念。我是念广电,跟电影大概只有一半的关系,都是影像创作,但我对导演一职完全没有概念。小时候在乡下都是看二轮电影,同学当中有警察的小孩,享有一点特权,我们只要去警察局拿个印章,盖在手上,伸手给售票人员看,就可以进去看电影。那时候看了不少日本电影,比较喜欢看神怪类型。那一段时间其实看的片也没有很多,后来我就到台南市念初中,此后到高中这段时间几乎没有看过电影,考上艺专后,其实也没有看电影的习惯。因为学生时期根本就没有什么钱,我家那一阵子经济状况又比较不好,所以对电影完全没有感觉。当初有一位教口头传播学的教授,问班上同学有没有不喜欢看电影的,我就举手了,全班只有两个人举手。后来我回想,应该也不是不喜欢电影,而是对于电影没有印象。

毕业后,我的第一目标其实是去电视台当编导,或是节目制作策划,但那时候只有三台──华视、中视和台视,体制是很封闭的,都没有对外招考,要进去一定得有推荐信,如有缺人,就从推荐信里找人来面试,基本上都是走后门。后来我也通过长辈推荐,写了推荐信到电视台,可是当时台视才刚招募一批人员,暂时没有职缺。我爸随后通过关系找到李嘉导演,他曾当过电视台编导组组长,我们约了见面,他问我很多有关电影的问题。那时他已经不在电视台,而是在导电影,他觉得我的概念很好,就建议我走电影。刚好他在拍《飘香剑雨》,副导是虞戡平,他就说如果我对电影有兴趣可以跟著他,当时我还在等电视台的缺,于是就跟了他。

跟片的经验我觉得很有趣,那时是做实习场记,但单纯觉得好玩,还没有真正投入。我去实习没多久,剧组因要供餐给我,必须多负担一些经费,制片就不太高兴,李嘉为此跟制片闹得不太愉快。后来李嘉两大弟子之一的李朝永要开拍新片《玲珑玉手剑玲珑》,就把我介绍过去当场记,自此步入电影圈。

初期我都跟后期制作,参与电影剪辑,发现这是比较适合我的工作状态。我的师傅黄秋贵一直利诱我、煽动我,叫我不要去导演组,建议我做剪辑比较有前途。当时电影真的很发达,流传着一句话:“西门钉一块招牌掉下来,就会砸死一个导演。”我在拍戏现场看到很多状况,不是我能够承受的,而来自名和利的压力对我而言也太沉重了。当剪辑还是一样从事影像创作,素材拿到剪辑室来,可以随我自己的喜好和想法重新去结构,觉得满有趣的。

您在片场担任场记、副导等工作近两年后,转为跟随剪辑师黄秋贵学习剪辑,当年台湾电影年产量高达两百多部,而黄秋贵又被誉为动作片剪辑的第一把交椅,您从他身上学到什么?

陈:台湾那时候几乎没有所谓的剪辑课,我师傅也是国小毕业,虽然很有想法也很厉害,那时候他是全台湾剪辑动作片的第一把交椅,可是他没有办法表达。跟他在一起工作时,我只能从后面看,慢慢了解他为什么要这样做,完全要自己去学。

我跟随他七年,剪了将近两百部电影,其中百分之九十几都是动作片,包括刀剑片、拳打片、社会写实片,我师傅比较少剪文艺戏。不过他对于文艺戏的感觉其实也很好,虞戡平的《搭错车》就是我师傅剪的,我觉得他剪得非常好。那部片因为歌唱场面很多,整体视觉、节奏都比较快,刚好他动作片的基础非常深厚,所以能够把歌唱场面处理得很漂亮。

当时主要学到的是动作片的剪辑技巧。这七年让我打下很深厚的剪辑技巧,对我后来剪片帮助非常大,因为我对于动作片的技巧很纯熟,基本上只要看过一遍素材,就马上能够判断在哪一个点要剪、要接,而且百分之九十九一次就可以搞定。因为在技巧上不需花脑筋去思考,才有心力放在比较宽广的局面,否则眼光永远在一个点上,就算把每一个点处理好,当点跟点连成一个面的时候,会发现忽略了整体的结构,这也是现在新进剪辑人员最容易发生的问题。

我们常说结构应该是编剧要做的,音乐就交给电影配乐去做,可是我不觉得,因为剪辑在处理画面时,应该要跟这些做一结合。虽然音乐不是你做的,仍要有音乐的概念,如果觉得这边需要有音乐,就要预留音乐的空间。导演拍一镜头长五分钟,你可以用两秒钟、五秒钟、十秒钟、一分钟、两分钟、三分钟都有可能,你凭什么样的感觉去取决长短?如果用两秒,可能可以让人家看到这东西。用十秒,可以看清楚一点到底是什么状态,但还是没有包括气氛和情绪在里面。如果你觉得这镜头应该加一点环境声音,比如风吹、车流声,也许镜头用个十秒钟、二十秒钟观众看了觉得满舒服的,而且有些感觉。当你放个四十秒钟,用那些环境声音去处理的时候,可能有时候就撑不住了。如果你觉得这边是需要有音乐的,可能就会把镜头长度拉长,这时候在剪辑阶段就要做调整。

当时剪辑师的地位大概是怎么样?

陈:以前电影很好赚钱,只要有个策划案,把主角敲定后就可以卖钱了,所有的工作人员待遇也很好。以前我们做剪辑的时候,吃饭一定是吃餐厅,不会吃盒饭。那时候待遇很好,但地位就不见得。一般剪辑师的地位其实没有那么好,因为导演拍戏时分镜都分得很详细,大部分剪辑师只要把导演的镜头串接起来,大概就是一部完整的作品了,所以剪辑师的功能就比较弱。除非像我师傅剪动作片需要很多技巧。

现在普遍都愈来愈重视剪辑,意识到这环节的重要性,大概是什么时候起了变化?

陈:一直到新浪潮起来的时候,那些新锐导演处理影像的观念让剪辑师有比较大的发展空间。他们拍摄时常常拍很多素材,在处理时就要花很多脑筋去想,慢慢剪辑师的涵养就要更精进,才能适应导演。我以前都是剪动作片,后来我跟我师傅会分开有几个原因,一是我们的想法差距愈来愈大;再者,那时电影开始没落,拍戏的人少了,师傅跟我要一起维持一个工作室会比较吃力,我就自己出去独立工作了。

从台湾电影新浪潮至今,又过了三十年,对于剪辑来说有没有什么样新的挑战?

陈:最重要的是数字化的转变过程,以前拍戏再怎么拍,因为胶片的耗损占满大的成本,所以大家都会尽量节省拍胶片,镜头要怎么拍,导演会想得很清楚,一部片也许三、四万尺胶片就可以拍完了。新浪潮这一批导演拍的大概都是五万尺到十万尺,因为采取多角度拍摄,剪辑时再做取舍。为什么剪辑会愈来愈重要?因为素材愈来愈多,拍摄愈来愈多元化。新浪潮那一批导演虽然拍了很多备用镜头,还是有很好的想法,知道大概要怎么样用。现在有很多导演也许有想法,但为了保险起见,就大量地拍,过去拍三个角度,现在可能就拍六个角度,而且都是从头到尾,所以剪辑要更有想法,分镜的概念要更清晰,对戏的掌握要更精准,不然根本就剪不出来。但好处是,这种拍摄方式在剪辑时可以很灵活。

传统剪辑因为每一个接点要重新修改很麻烦,在剪的时候会考虑得很详细才去执行,简化因为太容易了,所以会造成不花太多脑力思考,只是用常识去执行,视觉马上可以看到,不好可以立刻改,不像传统的还要撕开,胶卷再重新贴,就会养成不同的工作模式。剪辑时有无想法很重要,因为有想法,将来跟导演沟通时,可以把想法告诉导演,就算两人想法不一样,导演至少会觉得你是有想法的,而不是都说“我感觉……”,那是很难说服人的。每个人的感觉不一样,要把道理讲出来。这是现在在训练新进剪辑人员时,普遍会遇到的通病。

用简化在剪的时候,我会不断地去尝试,不管导演的想法对不对,会跟导演讨论,执行导演的想法,让他的想法真正呈现出来,到时候再去比较。

您第一部独立剪辑的作品是余为政导演的《一九O五年的冬天》,可以聊聊那一次的经验吗?

陈:《一九O五年的冬天》是我第一部独自完成的作品,印象很深刻。杨德昌也参与这部戏,徐克、王侠军也有参与其中。以前剪片时,导演分镜都分得很详细,顶多结构稍微调动一下,不需要分镜头,但这部戏不一样,拍摄时就有点像现在的拍摄方式,先用一个全景,再跳近景,几乎都是从头拍到尾,在剪的时候必须具备分镜的概念。当初剪那一部片时很伤脑筋,因为没有碰过这样的戏,花了很多时间在想镜头要怎么跳,用什么景别,以及假如一个镜头拍很长,要用到哪里、用哪一段。那一部片我学到最重要的其实是分镜的概念。

杨德昌中后期的作品都是由您操刀剪辑,包括《牯岭街少年杀人事件》、《独立时代》、《麻将》、《一一》。他是位逻辑清晰的导演,在剧本写作阶段,即有非常完整而严谨的叙事结构,进入剪辑阶段时,则大致按照其剧本执行。除此,有哪些环节是在剪辑中可以加发挥的?

陈:我从他那边学到很多,我觉得剪辑最大的好处是可以学,三人行必有我师,每一个导演的想法一定不一样,可以从他们的作品里面去学习不同的思考。杨德昌的逻辑和架构是非常严密的,我也从他那边学到戏剧结构的严谨,我非常注重这个,因为这是戏剧的命脉。杨德昌常在戏里面放很多伏笔,到了结局,都能收得很漂亮,圆得很完美。现在我在剪片时很要求整体戏剧结构的完整性,这是杨德昌带给我的衝击。

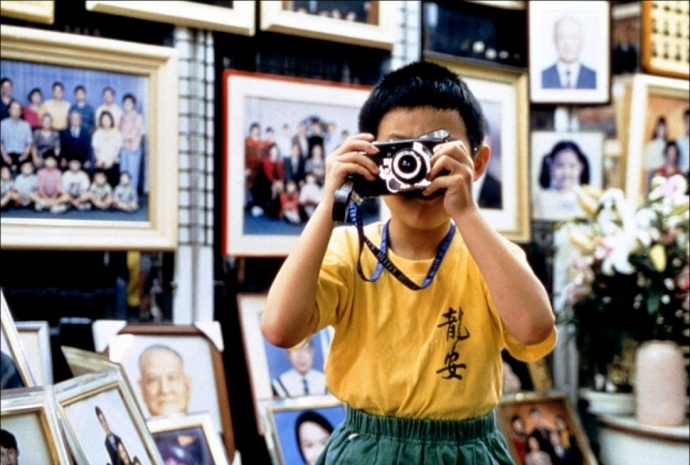

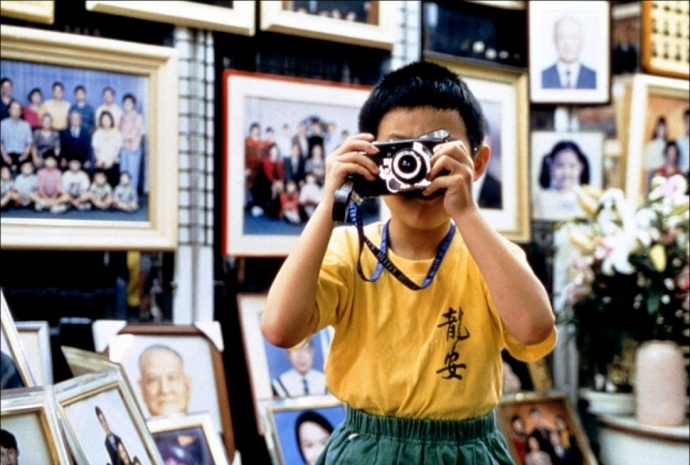

《牯岭街少年杀人事件》的人物很多,从一开始小四在教室看到一个女生,就是个伏笔,原来大家都认为是另外一个女生,到最后才知道原来就是女主角,原先观众只是感觉有个人影跑过去,看不出来是谁,这就是伏笔。此外,也呈现出女主角浪漫、博爱的个性,她最后会被杀害,正是因为这个女生对感情的看法跟男主角是截然不同的。片中伏笔很多,但到了片末,每一个人物的收尾都有交待,且交待得很漂亮。剪这部戏对我来说最大的挑战是整个情绪的掌控、戏剧的进行、节奏的控制。戏里有很多唱歌的部分,看戏时我们觉得很顺畅,其实在剪的时候是一个很大的挑战。比如有一场戏是唱国歌,这段时间内戏一直不断在进行,怎么样在唱国歌的这几分钟将戏容纳进去,又要跟国歌做结合,且戏的气氛和国歌的情境要相互搭配,如果没办法控制戏的发展节奏,国歌唱完了,戏还在进行。另外像是演唱会那一场,也一样有戏在进行,唱歌的同时必须交叉剪辑很多场戏。

杨德昌是我很敬佩的导演,他几乎每部片呈现出来的感觉都不一样。他有很细腻的文人气息,对音乐、美术的造诣都很强。《一一》我觉得是导演生活的投射,也是他的转变,以前都是比较冷酷地去看待现实社会,有很大的抱负想要教育社会、反映社会现实,像《独立时代》、《麻将》,到了《一一》,就比较著重在亲情上,尽管仍有批判,但整体而言充满感性。转变一部分是因为他有了小孩,于是片中有了温暖浓厚的人情。在剧本阶段,其实杨德昌已经处理得很好了,我主要是负责处理情绪,因为镜头都很长,怎么样剪到最适宜的长度,以准确呈现人物的情绪,就是我需要去把握住的。

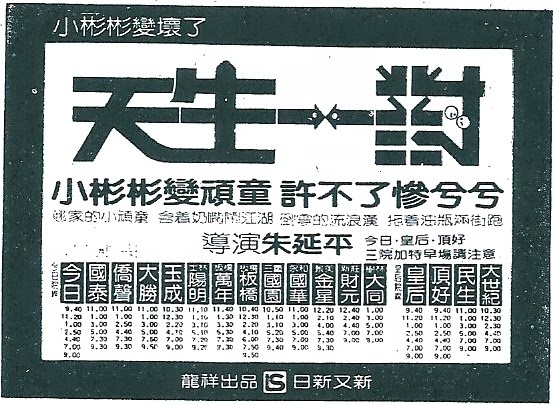

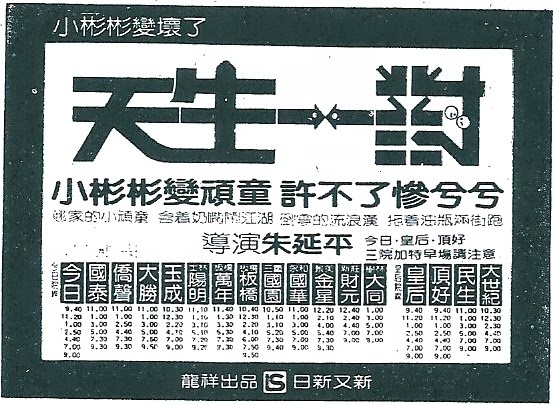

朱延平则是另一位您长期合作的导演,他跟杨德昌可说是分属性格两端。您曾说:“剪辑的风格就是不需要风格。”作为一个称职的剪辑师,要能成就导演,成就影片本身的生命。是否也聊聊您跟朱延平合作的经验?

陈:做剪辑基本上要能够很有包容性,因为你不是导演,导演可以创造属于自己的风格,可是剪辑不是,剪辑是剪各种不同风格的导演的作品,在剪每一部戏时能不能塑造属于那一部戏的风格是满重要的。对剪辑来讲,要融合各派特色。朱延平就是一个非常商业的导演,我是从他中后期的作品开始剪,第一部合作的片是《天生一对》,这部片是我师傅剪的,我也有参与剪辑。当时朱延平几乎没有进剪辑室,因为他连续轧了两部戏在拍,我们就没有机会真正见面讨论。

有一次,朱延平主动找我,问我有没有时间剪片,那是林志颖、徐若瑄主演的第一部戏《逃学外传》,当时朱延平已经历经很多起起落落,希望找一个可信任的人合作,就来找了我。开始合作后,我发现朱延平是非常用功、感性的人,而且他很幽默,跟他剪片的时候非常开心。我们后来合作的模式是,到我剪完他才过来剪辑室,互相沟通想法,大概修个几天就完成了,所以我们作业很快。我一直剪,他一直拍,他也不用管后期制作,我会帮他处理。朱延平常常会到电影院去看观众的反应,观众为什么会笑、会有反应,他去了解群众的想法,这也是为什么他创作出来的作品比较能够贴近观众。我觉得一般人对他的认知太表面了,就算你觉得剧情太洒狗血了,可是有几个人可以拍出这样的作品?他的作品能够屹立那么久不是没有原因的,像他这种年纪还能够继续拍下去,拍大片并且卖座的几乎没有了。

他12年拍了《新天生一对》,也都是一个镜头从头拍到尾,但是他其实很清楚他要什么,不过这样对剪辑来讲负担就很大,要想办法帮忙分镜。我很了解朱延平的想法,但每一个人的看法还是会有差距,他对群众情绪的掌握有其敏感度,像《新天生一对》有一场戏,我们的想法就不同,但没有执行出来,很难判断对错。片中有一场在Pub的戏,徐若瑄要去见仔仔,徐若瑄扮丑,但朱延平一直想维护徐若瑄的形象,太丑化的镜头他就会希望拿掉,可是我会觉得既然已经丑化了,就不用去管了,应该要把最有趣的部分保留住。至于那个有趣的点,我跟他的看法刚好不一样,他觉得老套,可是我不觉得,后来那部分就拿掉了,我觉得有一点可惜。对剪辑来讲,要尊重导演,因为导演终究是一部戏的掌舵。

备受瞩目的《赛德克.巴莱》也是由您担任剪辑,这部片拍摄期长达一年,拍了七十几万尺胶片。为确认是否都拍到位了,有配置现场剪辑,当场整理拍摄的素材,最后再交由您做细部的处理。请您谈一谈剪辑《赛德克.巴莱》的经验以及过往跟魏德圣的合作。

陈:我跟魏德圣从他的第一部短片《七月天》就开始合作了。魏德圣看起来很草莽,跟他聊天,常会有很草根性的对白出现,可是他的对白和剧本写得真的很好,我看过他很多没有拍的剧本,真的非常好。《海角七号》不是我剪的,但后来有帮忙剪了一个版本给导演作为参考,我跟魏导的意见有一个最大的差异,就是片尾,我觉得用三首歌做结有一点平,虽然唱得很热烈,但再怎么拍一定都是台上在唱台下在听,两方面的互动大概就这样而已,我比较喜欢歌唱里面是有戏在进行的,像唱到第二首歌,田中千绘来挂项链,算是有比较感性的戏在歌里面出现。最后一场戏是男主角阿嘉去送信给阿嬷,大家在等他,回来后就上台唱歌,我在处理时,就把阿嘉去找的部分抽掉,在阿嘉知道真相后就跳演唱会现场,大家一直在等他,终于看到他出现,在歌里面才倒叙阿嘉去找阿嬷的戏,这样一方面整个戏剧缩短了,也不会那么通俗,比较有变化。但如果这样剪辑的话,刚好会切到那个日本歌手中孝介的戏,可能大家觉得能够找到他很不容易,应该将戏保留,可是对我来讲,结构和戏会比较重要。

《赛德克.巴莱》现场剪辑的版本拿回来后,他们还是把所有的素材都给我,大概一百多小时,他们有挑好ok和NG的镜头,我大部分是看ok的,除非觉得表演上有问题才会再去看其他的素材。剪这部戏最大的难度应该是在特效的部分,因为特效非常多,我要知道哪边要做特效才能掌控节奏。动作对我来讲反而是轻而易举,比较难的是在于文戏,像歌唱的部分都是情绪的,就很难取舍,有时一首歌下来就很长,到底要剪到某一段落或是整首歌保存都需要加以考虑,因为一旦维持整首歌,影片长度就会拉长。在动作场面上,其实我一直想要缩短,但导演可能会觉得这是花很多钱拍的,就希望保留。我跟导演讨论时有一个地方有比较不一样的想法,就是最后小孩子去杀日本人那场戏,我觉得这有点残忍,虽然是史实的呈现,但可能会造成大家负面的观感。本来有拍小孩子进去杀,但我们沟通到最后,画面就结束在衝进去那一刻,后面一些戏就拿掉了。我做剪辑时也会考虑到观众的感受,希望观众看得进去,能够感动。

您曾先后以《黑暗之光》、《一年之初》夺得金马奖最佳剪辑,您个人怎么看这两部片在剪辑上的表现?

陈:《黑暗之光》我觉得是情绪到位,故事也很顺畅、很动人。这部片真正的难度反而不在剪辑,而是在编剧。拍完后,导演跟我在剪辑室讨论很久,怎么样把备用场次放进来、放在哪里,在剧情的重新构思上花了很多时间。《一年之初》可能是胜在视觉和说故事的技巧,剧中五段故事最后绕了一个圈,结构很有技巧,但这不完全是剪辑的关系,当初剧本就已经有这样的感觉了。这部片在意识形态的呈现上反而是比较难的。

其实我最在意有没有得奖的反而是《牯岭街少年杀人事件》,那一部我真的觉得剪得很好,气氛的掌握、整体结构和节奏真的处理得很好,可是连入围都没有。像《独立时代》虽没有得奖,但还是入围了,这部片我一个礼拜就剪完第一稿。

最后,想请您谈谈剪辑在演员的表演上所能发挥的作用,其实剪辑能够针对演员的表演做出极为细致的调整。

陈:这是一个技巧,我不敢说功劳很大,但绝对有,我剪的片子演员常常得奖,因为我一定都会去修演员的表演和节奏。有时候一个镜头很长,拍了很多take,常常是导演觉得第几个take可以,很多剪辑师就直接拿这个take来用,可是我通常都会去看其他take,也许有某一部分刚好表演得很好,怎么样把这部分挖出来用,跟别的镜头做组合,所以你会看到演员都是最好的表演。

另外,在处理单一画面的时候,比如《赛德克.巴莱》中,莫那鲁道的眼神要很犀利,必须眼睛都不眨,让人看了畏缩。但要传达这种感觉,必须能够掌握眼神瞪着人的长度。一般人常常会眨眼,如果瞪着的时间够长,中间有一个眨眼,不去管也可以,可是我总觉得一眨眼,震慑的力量就减弱了,就会建议导演做特效,将眨眼的部分拿掉,或是在瞪著人看的部分做加格,做一点慢动作,把长度加长,就会觉得演员一直瞪着,这其实是剪辑在剪的时候去做的调整。

“我觉得最重要的不在于剪辑技巧,也不在剪辑观念,到最后最重要的还是你有没有说故事的能力。素材交给你了,你会不会去重新解构?”曾与杨德昌合作《牯岭街少年杀人事件》等多部影片的陈博文,特别推崇杨德昌对戏剧结构的严密掌握,这也使得他往后剪辑时格外注重戏剧结构的完整性。 陈博文认为,要成为一个剪辑师,得有耐性,专注,反应灵敏,且赋有电影感;此外,在文学、音乐、艺术等领域亦需有一定涵养。

放映周报授权发表,未经允许,不得转载。

是怎么样进入电影圈的?

陈博文:会进到电影圈是一种机缘,当初我真的完全对电影没有什么概念。我是念广电,跟电影大概只有一半的关系,都是影像创作,但我对导演一职完全没有概念。小时候在乡下都是看二轮电影,同学当中有警察的小孩,享有一点特权,我们只要去警察局拿个印章,盖在手上,伸手给售票人员看,就可以进去看电影。那时候看了不少日本电影,比较喜欢看神怪类型。那一段时间其实看的片也没有很多,后来我就到台南市念初中,此后到高中这段时间几乎没有看过电影,考上艺专后,其实也没有看电影的习惯。因为学生时期根本就没有什么钱,我家那一阵子经济状况又比较不好,所以对电影完全没有感觉。当初有一位教口头传播学的教授,问班上同学有没有不喜欢看电影的,我就举手了,全班只有两个人举手。后来我回想,应该也不是不喜欢电影,而是对于电影没有印象。

毕业后,我的第一目标其实是去电视台当编导,或是节目制作策划,但那时候只有三台──华视、中视和台视,体制是很封闭的,都没有对外招考,要进去一定得有推荐信,如有缺人,就从推荐信里找人来面试,基本上都是走后门。后来我也通过长辈推荐,写了推荐信到电视台,可是当时台视才刚招募一批人员,暂时没有职缺。我爸随后通过关系找到李嘉导演,他曾当过电视台编导组组长,我们约了见面,他问我很多有关电影的问题。那时他已经不在电视台,而是在导电影,他觉得我的概念很好,就建议我走电影。刚好他在拍《飘香剑雨》,副导是虞戡平,他就说如果我对电影有兴趣可以跟著他,当时我还在等电视台的缺,于是就跟了他。

跟片的经验我觉得很有趣,那时是做实习场记,但单纯觉得好玩,还没有真正投入。我去实习没多久,剧组因要供餐给我,必须多负担一些经费,制片就不太高兴,李嘉为此跟制片闹得不太愉快。后来李嘉两大弟子之一的李朝永要开拍新片《玲珑玉手剑玲珑》,就把我介绍过去当场记,自此步入电影圈。

初期我都跟后期制作,参与电影剪辑,发现这是比较适合我的工作状态。我的师傅黄秋贵一直利诱我、煽动我,叫我不要去导演组,建议我做剪辑比较有前途。当时电影真的很发达,流传着一句话:“西门钉一块招牌掉下来,就会砸死一个导演。”我在拍戏现场看到很多状况,不是我能够承受的,而来自名和利的压力对我而言也太沉重了。当剪辑还是一样从事影像创作,素材拿到剪辑室来,可以随我自己的喜好和想法重新去结构,觉得满有趣的。

您在片场担任场记、副导等工作近两年后,转为跟随剪辑师黄秋贵学习剪辑,当年台湾电影年产量高达两百多部,而黄秋贵又被誉为动作片剪辑的第一把交椅,您从他身上学到什么?

陈:台湾那时候几乎没有所谓的剪辑课,我师傅也是国小毕业,虽然很有想法也很厉害,那时候他是全台湾剪辑动作片的第一把交椅,可是他没有办法表达。跟他在一起工作时,我只能从后面看,慢慢了解他为什么要这样做,完全要自己去学。

我跟随他七年,剪了将近两百部电影,其中百分之九十几都是动作片,包括刀剑片、拳打片、社会写实片,我师傅比较少剪文艺戏。不过他对于文艺戏的感觉其实也很好,虞戡平的《搭错车》就是我师傅剪的,我觉得他剪得非常好。那部片因为歌唱场面很多,整体视觉、节奏都比较快,刚好他动作片的基础非常深厚,所以能够把歌唱场面处理得很漂亮。

当时主要学到的是动作片的剪辑技巧。这七年让我打下很深厚的剪辑技巧,对我后来剪片帮助非常大,因为我对于动作片的技巧很纯熟,基本上只要看过一遍素材,就马上能够判断在哪一个点要剪、要接,而且百分之九十九一次就可以搞定。因为在技巧上不需花脑筋去思考,才有心力放在比较宽广的局面,否则眼光永远在一个点上,就算把每一个点处理好,当点跟点连成一个面的时候,会发现忽略了整体的结构,这也是现在新进剪辑人员最容易发生的问题。

我们常说结构应该是编剧要做的,音乐就交给电影配乐去做,可是我不觉得,因为剪辑在处理画面时,应该要跟这些做一结合。虽然音乐不是你做的,仍要有音乐的概念,如果觉得这边需要有音乐,就要预留音乐的空间。导演拍一镜头长五分钟,你可以用两秒钟、五秒钟、十秒钟、一分钟、两分钟、三分钟都有可能,你凭什么样的感觉去取决长短?如果用两秒,可能可以让人家看到这东西。用十秒,可以看清楚一点到底是什么状态,但还是没有包括气氛和情绪在里面。如果你觉得这镜头应该加一点环境声音,比如风吹、车流声,也许镜头用个十秒钟、二十秒钟观众看了觉得满舒服的,而且有些感觉。当你放个四十秒钟,用那些环境声音去处理的时候,可能有时候就撑不住了。如果你觉得这边是需要有音乐的,可能就会把镜头长度拉长,这时候在剪辑阶段就要做调整。

当时剪辑师的地位大概是怎么样?

陈:以前电影很好赚钱,只要有个策划案,把主角敲定后就可以卖钱了,所有的工作人员待遇也很好。以前我们做剪辑的时候,吃饭一定是吃餐厅,不会吃盒饭。那时候待遇很好,但地位就不见得。一般剪辑师的地位其实没有那么好,因为导演拍戏时分镜都分得很详细,大部分剪辑师只要把导演的镜头串接起来,大概就是一部完整的作品了,所以剪辑师的功能就比较弱。除非像我师傅剪动作片需要很多技巧。

现在普遍都愈来愈重视剪辑,意识到这环节的重要性,大概是什么时候起了变化?

陈:一直到新浪潮起来的时候,那些新锐导演处理影像的观念让剪辑师有比较大的发展空间。他们拍摄时常常拍很多素材,在处理时就要花很多脑筋去想,慢慢剪辑师的涵养就要更精进,才能适应导演。我以前都是剪动作片,后来我跟我师傅会分开有几个原因,一是我们的想法差距愈来愈大;再者,那时电影开始没落,拍戏的人少了,师傅跟我要一起维持一个工作室会比较吃力,我就自己出去独立工作了。

从台湾电影新浪潮至今,又过了三十年,对于剪辑来说有没有什么样新的挑战?

陈:最重要的是数字化的转变过程,以前拍戏再怎么拍,因为胶片的耗损占满大的成本,所以大家都会尽量节省拍胶片,镜头要怎么拍,导演会想得很清楚,一部片也许三、四万尺胶片就可以拍完了。新浪潮这一批导演拍的大概都是五万尺到十万尺,因为采取多角度拍摄,剪辑时再做取舍。为什么剪辑会愈来愈重要?因为素材愈来愈多,拍摄愈来愈多元化。新浪潮那一批导演虽然拍了很多备用镜头,还是有很好的想法,知道大概要怎么样用。现在有很多导演也许有想法,但为了保险起见,就大量地拍,过去拍三个角度,现在可能就拍六个角度,而且都是从头到尾,所以剪辑要更有想法,分镜的概念要更清晰,对戏的掌握要更精准,不然根本就剪不出来。但好处是,这种拍摄方式在剪辑时可以很灵活。

传统剪辑因为每一个接点要重新修改很麻烦,在剪的时候会考虑得很详细才去执行,简化因为太容易了,所以会造成不花太多脑力思考,只是用常识去执行,视觉马上可以看到,不好可以立刻改,不像传统的还要撕开,胶卷再重新贴,就会养成不同的工作模式。剪辑时有无想法很重要,因为有想法,将来跟导演沟通时,可以把想法告诉导演,就算两人想法不一样,导演至少会觉得你是有想法的,而不是都说“我感觉……”,那是很难说服人的。每个人的感觉不一样,要把道理讲出来。这是现在在训练新进剪辑人员时,普遍会遇到的通病。

用简化在剪的时候,我会不断地去尝试,不管导演的想法对不对,会跟导演讨论,执行导演的想法,让他的想法真正呈现出来,到时候再去比较。

您第一部独立剪辑的作品是余为政导演的《一九O五年的冬天》,可以聊聊那一次的经验吗?

陈:《一九O五年的冬天》是我第一部独自完成的作品,印象很深刻。杨德昌也参与这部戏,徐克、王侠军也有参与其中。以前剪片时,导演分镜都分得很详细,顶多结构稍微调动一下,不需要分镜头,但这部戏不一样,拍摄时就有点像现在的拍摄方式,先用一个全景,再跳近景,几乎都是从头拍到尾,在剪的时候必须具备分镜的概念。当初剪那一部片时很伤脑筋,因为没有碰过这样的戏,花了很多时间在想镜头要怎么跳,用什么景别,以及假如一个镜头拍很长,要用到哪里、用哪一段。那一部片我学到最重要的其实是分镜的概念。

杨德昌中后期的作品都是由您操刀剪辑,包括《牯岭街少年杀人事件》、《独立时代》、《麻将》、《一一》。他是位逻辑清晰的导演,在剧本写作阶段,即有非常完整而严谨的叙事结构,进入剪辑阶段时,则大致按照其剧本执行。除此,有哪些环节是在剪辑中可以加发挥的?

陈:我从他那边学到很多,我觉得剪辑最大的好处是可以学,三人行必有我师,每一个导演的想法一定不一样,可以从他们的作品里面去学习不同的思考。杨德昌的逻辑和架构是非常严密的,我也从他那边学到戏剧结构的严谨,我非常注重这个,因为这是戏剧的命脉。杨德昌常在戏里面放很多伏笔,到了结局,都能收得很漂亮,圆得很完美。现在我在剪片时很要求整体戏剧结构的完整性,这是杨德昌带给我的衝击。

《牯岭街少年杀人事件》的人物很多,从一开始小四在教室看到一个女生,就是个伏笔,原来大家都认为是另外一个女生,到最后才知道原来就是女主角,原先观众只是感觉有个人影跑过去,看不出来是谁,这就是伏笔。此外,也呈现出女主角浪漫、博爱的个性,她最后会被杀害,正是因为这个女生对感情的看法跟男主角是截然不同的。片中伏笔很多,但到了片末,每一个人物的收尾都有交待,且交待得很漂亮。剪这部戏对我来说最大的挑战是整个情绪的掌控、戏剧的进行、节奏的控制。戏里有很多唱歌的部分,看戏时我们觉得很顺畅,其实在剪的时候是一个很大的挑战。比如有一场戏是唱国歌,这段时间内戏一直不断在进行,怎么样在唱国歌的这几分钟将戏容纳进去,又要跟国歌做结合,且戏的气氛和国歌的情境要相互搭配,如果没办法控制戏的发展节奏,国歌唱完了,戏还在进行。另外像是演唱会那一场,也一样有戏在进行,唱歌的同时必须交叉剪辑很多场戏。

杨德昌是我很敬佩的导演,他几乎每部片呈现出来的感觉都不一样。他有很细腻的文人气息,对音乐、美术的造诣都很强。《一一》我觉得是导演生活的投射,也是他的转变,以前都是比较冷酷地去看待现实社会,有很大的抱负想要教育社会、反映社会现实,像《独立时代》、《麻将》,到了《一一》,就比较著重在亲情上,尽管仍有批判,但整体而言充满感性。转变一部分是因为他有了小孩,于是片中有了温暖浓厚的人情。在剧本阶段,其实杨德昌已经处理得很好了,我主要是负责处理情绪,因为镜头都很长,怎么样剪到最适宜的长度,以准确呈现人物的情绪,就是我需要去把握住的。

朱延平则是另一位您长期合作的导演,他跟杨德昌可说是分属性格两端。您曾说:“剪辑的风格就是不需要风格。”作为一个称职的剪辑师,要能成就导演,成就影片本身的生命。是否也聊聊您跟朱延平合作的经验?

陈:做剪辑基本上要能够很有包容性,因为你不是导演,导演可以创造属于自己的风格,可是剪辑不是,剪辑是剪各种不同风格的导演的作品,在剪每一部戏时能不能塑造属于那一部戏的风格是满重要的。对剪辑来讲,要融合各派特色。朱延平就是一个非常商业的导演,我是从他中后期的作品开始剪,第一部合作的片是《天生一对》,这部片是我师傅剪的,我也有参与剪辑。当时朱延平几乎没有进剪辑室,因为他连续轧了两部戏在拍,我们就没有机会真正见面讨论。

有一次,朱延平主动找我,问我有没有时间剪片,那是林志颖、徐若瑄主演的第一部戏《逃学外传》,当时朱延平已经历经很多起起落落,希望找一个可信任的人合作,就来找了我。开始合作后,我发现朱延平是非常用功、感性的人,而且他很幽默,跟他剪片的时候非常开心。我们后来合作的模式是,到我剪完他才过来剪辑室,互相沟通想法,大概修个几天就完成了,所以我们作业很快。我一直剪,他一直拍,他也不用管后期制作,我会帮他处理。朱延平常常会到电影院去看观众的反应,观众为什么会笑、会有反应,他去了解群众的想法,这也是为什么他创作出来的作品比较能够贴近观众。我觉得一般人对他的认知太表面了,就算你觉得剧情太洒狗血了,可是有几个人可以拍出这样的作品?他的作品能够屹立那么久不是没有原因的,像他这种年纪还能够继续拍下去,拍大片并且卖座的几乎没有了。

他12年拍了《新天生一对》,也都是一个镜头从头拍到尾,但是他其实很清楚他要什么,不过这样对剪辑来讲负担就很大,要想办法帮忙分镜。我很了解朱延平的想法,但每一个人的看法还是会有差距,他对群众情绪的掌握有其敏感度,像《新天生一对》有一场戏,我们的想法就不同,但没有执行出来,很难判断对错。片中有一场在Pub的戏,徐若瑄要去见仔仔,徐若瑄扮丑,但朱延平一直想维护徐若瑄的形象,太丑化的镜头他就会希望拿掉,可是我会觉得既然已经丑化了,就不用去管了,应该要把最有趣的部分保留住。至于那个有趣的点,我跟他的看法刚好不一样,他觉得老套,可是我不觉得,后来那部分就拿掉了,我觉得有一点可惜。对剪辑来讲,要尊重导演,因为导演终究是一部戏的掌舵。

备受瞩目的《赛德克.巴莱》也是由您担任剪辑,这部片拍摄期长达一年,拍了七十几万尺胶片。为确认是否都拍到位了,有配置现场剪辑,当场整理拍摄的素材,最后再交由您做细部的处理。请您谈一谈剪辑《赛德克.巴莱》的经验以及过往跟魏德圣的合作。

陈:我跟魏德圣从他的第一部短片《七月天》就开始合作了。魏德圣看起来很草莽,跟他聊天,常会有很草根性的对白出现,可是他的对白和剧本写得真的很好,我看过他很多没有拍的剧本,真的非常好。《海角七号》不是我剪的,但后来有帮忙剪了一个版本给导演作为参考,我跟魏导的意见有一个最大的差异,就是片尾,我觉得用三首歌做结有一点平,虽然唱得很热烈,但再怎么拍一定都是台上在唱台下在听,两方面的互动大概就这样而已,我比较喜欢歌唱里面是有戏在进行的,像唱到第二首歌,田中千绘来挂项链,算是有比较感性的戏在歌里面出现。最后一场戏是男主角阿嘉去送信给阿嬷,大家在等他,回来后就上台唱歌,我在处理时,就把阿嘉去找的部分抽掉,在阿嘉知道真相后就跳演唱会现场,大家一直在等他,终于看到他出现,在歌里面才倒叙阿嘉去找阿嬷的戏,这样一方面整个戏剧缩短了,也不会那么通俗,比较有变化。但如果这样剪辑的话,刚好会切到那个日本歌手中孝介的戏,可能大家觉得能够找到他很不容易,应该将戏保留,可是对我来讲,结构和戏会比较重要。

《赛德克.巴莱》现场剪辑的版本拿回来后,他们还是把所有的素材都给我,大概一百多小时,他们有挑好ok和NG的镜头,我大部分是看ok的,除非觉得表演上有问题才会再去看其他的素材。剪这部戏最大的难度应该是在特效的部分,因为特效非常多,我要知道哪边要做特效才能掌控节奏。动作对我来讲反而是轻而易举,比较难的是在于文戏,像歌唱的部分都是情绪的,就很难取舍,有时一首歌下来就很长,到底要剪到某一段落或是整首歌保存都需要加以考虑,因为一旦维持整首歌,影片长度就会拉长。在动作场面上,其实我一直想要缩短,但导演可能会觉得这是花很多钱拍的,就希望保留。我跟导演讨论时有一个地方有比较不一样的想法,就是最后小孩子去杀日本人那场戏,我觉得这有点残忍,虽然是史实的呈现,但可能会造成大家负面的观感。本来有拍小孩子进去杀,但我们沟通到最后,画面就结束在衝进去那一刻,后面一些戏就拿掉了。我做剪辑时也会考虑到观众的感受,希望观众看得进去,能够感动。

您曾先后以《黑暗之光》、《一年之初》夺得金马奖最佳剪辑,您个人怎么看这两部片在剪辑上的表现?

陈:《黑暗之光》我觉得是情绪到位,故事也很顺畅、很动人。这部片真正的难度反而不在剪辑,而是在编剧。拍完后,导演跟我在剪辑室讨论很久,怎么样把备用场次放进来、放在哪里,在剧情的重新构思上花了很多时间。《一年之初》可能是胜在视觉和说故事的技巧,剧中五段故事最后绕了一个圈,结构很有技巧,但这不完全是剪辑的关系,当初剧本就已经有这样的感觉了。这部片在意识形态的呈现上反而是比较难的。

其实我最在意有没有得奖的反而是《牯岭街少年杀人事件》,那一部我真的觉得剪得很好,气氛的掌握、整体结构和节奏真的处理得很好,可是连入围都没有。像《独立时代》虽没有得奖,但还是入围了,这部片我一个礼拜就剪完第一稿。

最后,想请您谈谈剪辑在演员的表演上所能发挥的作用,其实剪辑能够针对演员的表演做出极为细致的调整。

陈:这是一个技巧,我不敢说功劳很大,但绝对有,我剪的片子演员常常得奖,因为我一定都会去修演员的表演和节奏。有时候一个镜头很长,拍了很多take,常常是导演觉得第几个take可以,很多剪辑师就直接拿这个take来用,可是我通常都会去看其他take,也许有某一部分刚好表演得很好,怎么样把这部分挖出来用,跟别的镜头做组合,所以你会看到演员都是最好的表演。

另外,在处理单一画面的时候,比如《赛德克.巴莱》中,莫那鲁道的眼神要很犀利,必须眼睛都不眨,让人看了畏缩。但要传达这种感觉,必须能够掌握眼神瞪着人的长度。一般人常常会眨眼,如果瞪着的时间够长,中间有一个眨眼,不去管也可以,可是我总觉得一眨眼,震慑的力量就减弱了,就会建议导演做特效,将眨眼的部分拿掉,或是在瞪著人看的部分做加格,做一点慢动作,把长度加长,就会觉得演员一直瞪着,这其实是剪辑在剪的时候去做的调整。

本文为作者 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/77777

国内院线放映电影的观影服务平台,抢票-观影-评价-社交互动的观影社区,从这儿你可以获取最新鲜的院线资讯,票房数据,观影动态,结交相同爱好的影迷,加入电影大看客,享受最好的观影体验。

扫码关注

相关文章

专访

查看更多 >-

专访|《热烈》:小人物的逐梦之旅 ,点“燃”了观众

-

武器装备30000件、群演道具9000 件....《金刚川》《八佰》的道具组都在做些什么?专访道具师王水利

-

只有方法专业化,才能保证不出问题—专访摄影师孙明

-

有限资源拍出超预期效果,才是你的价值—专访摄影师王博学

-

《奇迹》的优秀就在这些细节里!专访美术指导李淼