当下创作活跃、环境充满未知,也许会出现下一个新纪录片运动 | 专访金爵奖评审段锦川

如果聊起中国的新纪录片运动,段锦川导演的《八廓南街16号》是运动中重要的代表作品之一。影片采用了直接电影的方式,现场拍摄为主,不介入事件的发展,通过细致的观察,记录了拉萨一个居民委员会中发生的事。他和蒋樾共同导演的《暴风骤雨》用口述历史的方式记录中国土地改革历史,目光投向波澜壮阔的中国历史,从当代解读历史。

今年,段锦川导演也担任了上海国际电影节金爵奖纪录片单元的评委,凹凸镜DOC有幸采访到段锦川导演,听他分享对纪录片美学的看法,影像的档案作用,以及担任评审时的评审标准。

以下为采访内容。

段锦川是90年代“中国新纪录片运动”代表人物。1994年,段锦川执导纪录片《广场》,该片获得山形国际纪录片电影节“国际影评人协会”奖、香港国际电影节特别推荐电影等多项重要国际荣誉。1997年,他执导了纪录片《八廓南街16号》,该片荣获法国真实电影节大奖“真实电影奖”,并被美国纽约现代艺术馆收藏。2002年,其执导的纪录片《拎起大舌头》荣获阿姆斯特丹国际纪录片电影节银狼奖。

当下创作活跃、环境充满未知,也许会出现下一个新纪录片运动 | 专访金爵奖评审段锦川

采访:段昕彤

编辑:张劳动

凹凸镜DOC:您之前的作品,曾深受美国“直接电影”作者怀斯曼的影响,强调在拍摄过程中保持客观、中立的态度。您怎么看,近些年的纪录片美学更多的去追求介入,模糊真实与虚构的边界的风潮?

段锦川:这个问题可以分两个层面来谈,一个是“直接电影”的创作方法,一个是“真实电影”的创作方法。我们按照纪录片的理论来说,两种方法都没有问题,它们也是我们所说的艺术创作的理念。这些艺术创作的理念,在我个人的理解看来,和作者的个性有很大的关系,你是一个什么样的个性的人,往往决定了你将采取什么样的方式,你会产生何等的创作力。

在我的经验看来,例如说我是一个比较不喜欢干涉别人生活的人,当我要从事纪录片这样的一个工作时,我觉得对我来说最恰当的方法就是我“像墙上的苍蝇一样”,我沉默地钉在一个地方去观察;而无论是直接地观察他人,或是去介入他人的生活,最重要的还是作为创作者想在这个过程中表达什么。它并非是绝对的客观,相反,纪录片是非常主观的一种艺术创作,它必然要反映作者在想什么,这才能引起作者创作的欲望。

当然我们说到模糊真实和虚构的界限,这个问题应该说是在十几二十年前,在国际上大家都开始在探讨的一种方法,但是在我看来,它始终还不是一个主流,它可以作为一种创作方法存在,甚至是先锋的、实验的创作理念,但真实永远是最重要的,否则我想纪录片它就失去了存在的价值。我们一定是在遵循着一个非虚构的原则之下去进行的创作,是在非虚构的一个游戏规则中去进行的个体化表达。

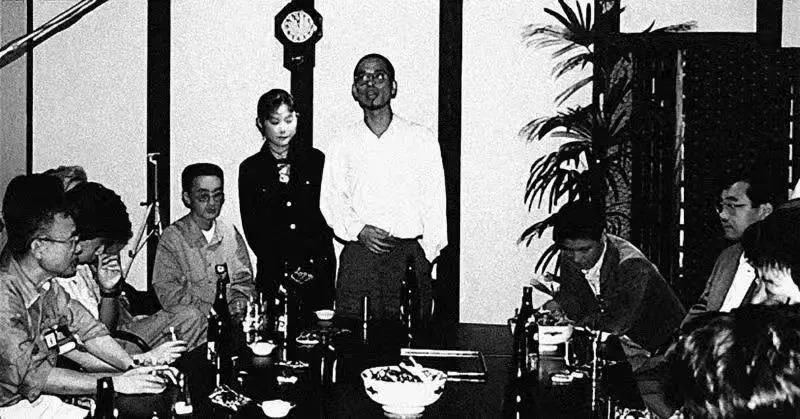

在日本山形纪录片节上的讨论

凹凸镜DOC:在中国新纪录片史上,您的作品是非常具有开拓意义的作品,中国还会不会有一次新的新纪录片运动?这些年,您对纪录片定义的理解有没有变化,当下的语境是否还适合做直接电影和做口述史电影?

段锦川:现在继续做“直接电影”式的纪录片其实是没有问题的。我当初选择这种方式来创作,除了刚才我告诉你的是我的个性使然,另外一个方面就是我觉得这种方式可以让我有一个更广阔的空间来表达。直接电影它有一个非常了不起的地方在于,它是依靠隐喻在传递作者的想法。固然,隐喻的修辞需要一定的量的积累,要有一定的量的积累之后,它才能达到取得隐喻的效果,而这种效果能够给电影带来更丰富的解读角度。但是这又带来另外一个问题,隐喻一定程度上损害了影片的观赏性,这就有可能使它的受众更小、更受局限。

关于“口述史纪录片”,它大约是从九十年代后期,赵淑静老师他们把口述史作为一种方法引入到中国的纪录片创作当中开始的。在那个契机下,我第一次把它作为一种创作手段来使用,到现在来看积累了十多年的材料。随着这个时间推移,我会意识到这些口述史的材料越来越重要,我们当时拍摄和采访的都是一些八、九十岁的老人,现在很多都人离世了,如果没有纪录的话,这些非常生动、具象的历史就消逝了。以前拍摄的时候,我们没有时间去整理这些海量的素材,所以我和蒋樾老师,我们现在商量,把这些口述史的材料全部捐赠给崔永元口述历史研究中心,希望这些材料还能够延续它们的生命力。

《暴风骤雨》海报

凹凸镜DOC:是去实现它们的影像档案作用吗?

段锦川:其实我觉得不完全是。这类口述史纪录片的档案意义在纪录片来说只是一个小部分,它往往是后代人对前人的一种认识。我觉得我们希望延续它的生命力更多意味着,是延续它们思想的力量。不同时代的人看同样的一个事物可能会从不同的角度获得结论,那么纪录片就是呈现一种角度和思想,它不仅仅只是“一个国家或者一个家庭的相册”,更多是当代人可以通过影像去感受到的不同时代思想的重量。

另外关于“新纪录片运动是否还会出现”,我觉得会,因为我觉得当下的环境和90年代初期中国独立纪录片出现的那个环境很相似,是活跃而充满未知的。

凹凸镜DOC:我们回到上海国际电影节,您作为本届上海国际电影节金爵奖评委,您的评审标准是什么?在评审过程中的关注点是什么?

段锦川:其实没有一个很明确的标准。我一贯对纪录片去判断它是否好,会用它有没有力量来衡量,从我最初进入纪录片这个行业一直到现在,我都会觉得好的纪录片一定是有力量;其次我会考量它是否情感,以及它的完成度够不够,为什么我会说完成度?我会发现很多年轻的作者,可能他的作品有力量有激情,但是完成度不够,这就带来了一些遗憾和对影片的损害。这些是我判断的方式。

凹凸镜DOC:您刚刚提到了年轻的纪录片创作者,作为纪录片行业前辈,您对中国纪录片发展有什么看法和期望,以及对年轻纪录片导演的建议?

段锦川:我实际上是一个相对悲观的人,我总是先怀抱失望再去寻找希望。实在地说,我和当前的纪录片行业其实稍有一些距离了,我站在远一些的位置,还是期待着年轻的纪录片导演们能够在时代的大潮中,坚持自己一份可贵的、独立的想法。从我的经验来说,作者型的纪录片相对于媒体型的纪录片来说是非常难做的一个东西,在创作中一定会有很多的阻碍和困难。

我想说的是什么?年轻人如果进入到这个行业里边,对自己应该有一个清醒的认识,除了对工作的激情之外,你要想想自己能不能够坚持,自己能不能够忍受反复的失败,能不能够继续尝试下去。做纪录片绝不会是一件轻易就能完成的事情,我们都需要冷静地想清楚。

《暴风骤雨》截图

凹凸镜DOC:最后有个小问题,听说钓鱼是您的爱好?钓鱼它其实和拍纪录片很像,会有漫长的等待,您会不会想要拍关于钓鱼的小片子,或者有没有关于钓鱼的小趣事可以跟我们分享?

段锦川:没想到你们会打听到这个。钓鱼嘛纯粹是一种爱好,当然它也是我目前的一种生活态度,我会觉得远离了喧嚣,远离了热闹的世界,到能让自己的心比较安静的地方去,这也是我现在追求的。还可以透露一下,蒋樾老师、王海兵老师我们总是一块儿钓鱼的,很舒服的生活乐趣。

凹凸镜DOC:再次感谢您能接受我们的采访,我们在纪录片里见。