蔡明亮《何处》:梦中的重逢

文:壁虎先生

来源:纪工报

编辑:张先声

在谈蔡明亮今年的新作《何处》(2022)之前,很难不首先揭露我自己觉得《何处》是一部剧情片。但我不只不介意它入围金马最佳纪录长片,也觉得这件事最终不是很重要。我的意思是,金马乃至影片的类型分类自外于这部片乃至各种影片本身的存在,而我后头也会提到,《何处》如何也完全可以在最保守的意义上是一部纪录影片,所以或许应该说,我觉得这部片对我而言最动人的读法,是剧情片的读法。而金马觉得它是一部纪录片,我觉得也沒什么不好。其实就算我觉得这是一部剧情片,或者在本文中写作它作为一部剧情片的读法,也完全不觉得它会影响我在《纪工报》上如此评论这么一部影片的正当性,毕竟,我的题目是「入围金马最佳纪录长片」的「影片」,相反地,它反而因此充满意义。我想先说明这件事。

再来我想整理一下我对「行者」系列背景的大致了解:2011 年蔡明亮导演了《只有你》这出舞台剧(我没有缘分看到),其中李康生的场次里,编舞家郑宗龙为李康生编了一段以非常缓慢的速度走过舞台的动作,这让蔡明亮相当感动,(注1)这成为了“行者”的雏型。于是在 2012 年,蔡明亮便为李康生设计了红色袈裟的玄奘形象,让他以极缓慢的速度,双手持莲花指,低头行走于各种地点,该年便一口气导演了四部以此为题的短片。2012 年这四部当中,第一部似乎是《无色》,然而我唯一有机会看过的,是香港电影节委制的四段式电影《美好 2012》中的《行者》,这似乎是第二部(《行者》中李康生缓慢地在香港街头的日夜艰难前行,但有一个不同其他系列作的地方:玄奘在此片中双手分别挂着一袋餐盒跟拿着一个汉堡,影片也以李康生终于极缓慢地开始吃汉堡作结)。

2014 年蔡明亮的《玄奘》舞台剧在中山堂开演,这场演出我曾看过,除了李康生以玄奘的形象重新走回了舞台剧,另一个新的元素是艺术家高俊宏在玄奘所在的巨大的白纸上画上长长的线条和牵著线条的蜘蛛等。这个元素后来也在《何处》中再次出现,由蔡明亮在长片《日子》(2020)中发掘的老挝演员亚侬・弘尚希(Anong Houngheuangsy)代高俊宏在白纸上徐徐画出长长的线条。数年间蔡明亮也继续创作“行者”系列短片,其中我看过的,包括在马赛拍摄的《西游》(2014)与在东京拍摄的《无无眠》(2015)。

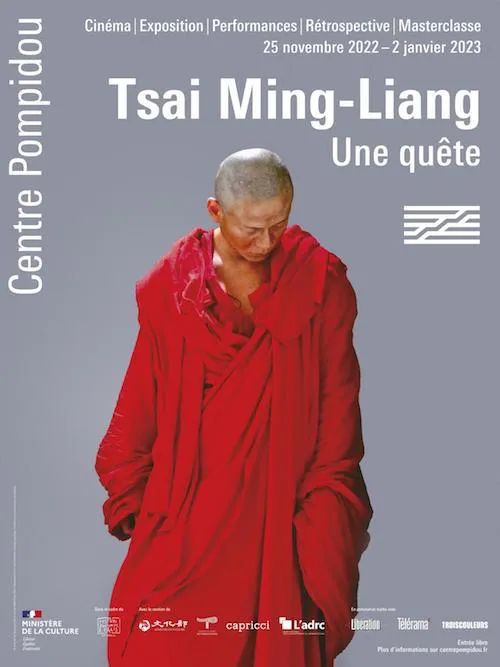

蔡明亮在最近的一次映后闲聊中提到,现在很多时候是“钱来找他”(注2),他的很多创作尤其《行者》系列的拍摄,也比较应该要从这样的角度去理解。2022 年 11 月法国蓬皮杜中心(Centre Pompidou)为他开设了名为“取经”的回顾展,作为“行者”第九部的《何处》便是为此次展览而做。这也早已不是蔡明亮第一次与美术馆合作,除了较知名地《脸》(2009)为卢浮宫委制的典藏电影,2012年为台北北师美术馆“序曲展”拍摄了关于陈澄波遗照的短片《化生》,蔡明亮在这几年也陆陆续续以“将电影带入美术馆”的概念数次与美术馆合作了数个展览,如与台北北师美术馆合作的“来美术馆郊游”(2014)、“无无眠”(2016)和最近的“蔡明亮的日子”(2023),“行者”系列的《沙》也是受建筑师黄声远之邀,随着宜兰壮围沙丘“行者・蔡明亮”(2018)发表的连动作品。

看《何处》很难不首先再次忆起蔡明亮是一个构图与节奏的天才。一颗巴黎街头的侧面空景中,我们要等前景的车开走才会发现它其实并不是一个空景,玄奘已经在镜头左侧之中;另一颗空景中,我们先看到一个路人狐疑地突然止步,才慢慢见得玄奘的鼻头和红色袈裟缓缓地从镜右侧进入画框之内,因而不只是跟来来去去的快步行人,蔡明亮有时甚至是让玄奘跟电影语言本身产生戏剧张力,利用的是我们对剪辑与电影语言的习惯:当我们看到一颗“空景”,我们心理便会产生一种对节奏的习惯与期待,一种放松或期待下一个剪辑,然而当我们发现那个“剪辑”没有来,却“等到”玄奘“开始”入镜,他便成为一个“划破”这个期待的东西,在这样有着超长“入镜过程”的镜头中,便彷彿是一个无声而悠长的雷鸣。

之所以会如此是因为镜头本身的性质在玄奘入镜时被改变了,这是重大的事情,语言本身在一颗镜头中从一个“空景”或“过场”变成了一颗“第三人称镜头”(注3),这样的镜头便和玄奘在一开始便已经入镜的镜头有着不同的语调;又例如玄奘的存在作为一个 match cut,一颗视野局限的街景剪到蓬皮杜中心外的广阔远景。蔡明亮便是这样,在镜头与镜头之中,透过幽微但实际上很巨大的调节,去调度电影本身的节奏呼吸。

再来是亚侬,这是《何处》与其他“行者”系列作品最大的不同的起点。影片以亚侬开篇,拍摄他在浴室洗澡,在镜前用绿色的膏敷脸,然后才剪到玄奘。我们之后也会看见亚侬坐在异乡巴黎路边,吃着东西或东张西望,和背景中歌舞着的人群相较,眼中有些迷茫。《日子》关于李康生和亚侬在病痛与困厄中相遇、相濡以沫、缓慢地在景物的中试着痊愈自己。我们当然也可以简单地说,也就是因为《日子》所以《何处》拍了亚侬,但它远远不是那么简单。

“行者”系列不是第一次有第二个角色,《西游》中便有丹尼・拉冯(Denis Lavant),但他跟玄奘比较像是互不相干,模仿着玄奘的动作的另一个存在。较为接近的可能是《无无眠》里的安藤政信,影片中段,镜头拍摄安藤政信在澡堂洗澡,然后一颗似是首次脱下袈裟的玄奘在浴池泡澡的大特写,安藤政信坐到他旁边泡澡,眼神感觉有种不安定,玄奘没有特别理会。玄奘跟安藤政信分别独自在不同的桑拿房、照射房里睡觉被交叉剪辑,安藤政信翻身,玄奘则睡得很沉。直到最后,他们依然是两个平行的存在,被分别凝视。

在这个意义上,亚侬在此与之前的几次“客串”有着近乎本体上地不同:亚侬的开篇,首先便制造了一个双线的叙事,一个“悬念”(suspense),他们之间的张力便不只是来自于他们的不同(一个僧侣和一个尘世者),而在于他们“将”如何相遇(而亚侬迷茫的眼睛似乎召唤着这个相遇)。在巴黎的街头吗?结果不是。

玄奘走过人来人往的街道,走过蓬皮杜中心,然后在一颗近乎剧情片的镜头中,蔡明亮用低角度拍摄玄奘走出红色的巨大货梯。从这颗镜头开始,越来越高张的“悬念”开始漂浮在空气中,因为它几乎在告诉我们,玄奘即将有一个我们“将看见”的标的物(这与其他行走在街上的镜头,标的物的无限远完全不同,我们几乎不会在乎他将走去哪,他只是走),甚至可以说是令人屏息。

玄奘在展厅内走过 Robert Delaunay 的《巴黎市》(La ville de Paris)画作(这将有特别的意义)。而在接下来的高潮戏之前,这里很奇妙地插入了一颗事后回想十分不单纯的亚侬在路边哼着歌的侧背影。

然后是《何处》最充满张力的一系列镜头:《玄奘》舞台剧中的那张巨大白纸出现在蓬皮杜中心的无人室内,而我们看见亚侬拿着黑色炭笔,在白纸上以不断笔的方式徐徐画上一条崎岖的线条,随着剪辑线条越来越多,炭笔摩擦纸质的巨大声响则开始宛如点燃一条条的火药线,然后是本片最震慑人心的镜头之一:摄影机低角度地拍摄纸面,亚侬在焦外持续划线,而焦内靠近视点之处,玄奘缓慢地赤脚落步,我们只见其脚,但我们清楚,玄奘来了,而我们同时发现蔡明亮偷偷在音轨铺上了越来越大的低频鼓动。随着鼓动声越来越响,两人越来越近,我们彷彿因为急速地耳压变化而感到心跳骤停般地屏息晕眩,彷彿一件巨大的事情即将发生。

我觉得这颗镜头最适当的对照,是在这里玄奘的脚,是宛如《大白鲨》(Jaws)中鲨鱼的鳍突然从海面上浮现(然而谁是这里的掠食者?)或者一个正要发生一场决斗的西部小镇上带着马刺的牛仔靴的落地。但更惊人的是,玄奘的脚和线条在这里产生了某种激烈地化学效应,一笔笔崎岖无边的炭线彷彿突然皆为玄奘走过的路,那在这里,画着炭线的亚侬,是谁?他知道关于玄奘的一切吗(就像英雄电影中的反派默默地监视着英雄)?他在等他吗?他是否秘密地正在将玄奘捕获到一张白色的网中(就像舞台剧中的蜘蛛)?然后一颗俯瞰的镜头,我们看见亚侬和走在已经画满线条的白纸上的玄奘,没有交会却交锋着的两人太极般让这一刻滞空了,彷彿电光火石之瞬间发生了一个永恒,彷彿一个巨大的关于世界的真相正在被揭露,这一刻不存在尘世之中。

然后无预警地,蔡明亮切到了亚侬在房间里熟睡的大特写,打呼声彷彿重新招回了世界,而我们发现,他脸上还擦着开头的绿妆。

我们因而几乎无法回避这样一件事:这可能是一个梦境,刚才的一切。而蔡明亮几乎没有掩饰这件事:回到街上的玄奘,走过 Antoniucci Volti 的《Harmonie》青铜像前,一个趴睡着的女人。两个路人在这里挑衅着玄奘。

后来他们再次相遇了,在巴黎的街道上。而这颗镜头近乎是一个魔术:我们看到正面的玄奘缓步行走,来来往往的人群几乎将他淹没,然后一身休闲装扮、带着拉着长长耳机线的耳机的亚侬,混在过路人群中从玄奘旁边走过,看了他一眼。我第一次看这部片的时候,几乎没发现这件事。但隔了一阵子,他又走回来了,扶着旁边的防撞杆,静静地在一旁边看着他。然后摄影机切到亚侬的正面,玄奘在前景焦外从亚侬的脸上划过,而亚侬的眼睛里,有一种彷彿想起了前世般地如梦初醒,闪烁的大眼睛里带着一种惊觉、哀伤、爱与无声叫喊着的叹息。

在可能是“行者”系列最动人的一颗镜头里,蔡明亮切到了玄奘的背面,镜头望着他逆着无数来人,徐徐步入其中,而太阳的轮廓光,勾勒着玄奘和满街行人。我在第二次看这部片时被这颗镜头深深地震动,它彷彿是在跟行者告别,告别一个可能从来不曾真正发生的相遇,而在整个“行者”系列当中,我们从来没有如此强烈地感受到这种私密而炙热浪漫的注视,而且是透过一个望着他的人,这一个热切的眼神,以及眼神的代理人出现在镜头之中,是之前的“行者”系列当中,从来没有的(更何况一个主观镜头)。

是以最后这一颗镜头,透过双重眼神的叠映(前一颗镜头中的亚侬/镜头后面的蔡明亮),电影彷彿将自身给开放了,彷彿这就是玄奘给留不住玄奘的亚侬的应答,而我们也因而得以透过这个开放性回朔地似是通向蔡明亮,却也通向凝视着玄奘的观众自己,我们都站到了亚侬的位置上。这是蔡明亮送给我们的礼物,而他也透过亚侬的存在,私密地拍摄了他自己。(注4)

而就像往常一样,蔡明亮在这裡,找到了一首全世界最适合当它电影注脚的老歌,姚莉的《重逢》:

人生何处不相逢,相逢犹如在梦中。

你在另个梦中把我忘记,偏偏今宵又相逢。

相逢又相逢,莫非是梦中梦?

以往算是梦,人生本是个梦。

玄奘忘了亚侬,亚侬留不住,但亚侬记得(因为亚侬看着玄奘),但玄奘是否又默默地记得?蔡明亮突然意识到,李康生终究会是另一个人,不知道李康生知不知道自己知道(但蔡明亮知道,并且这样拍着李康生)?这又让玄奘走过《巴黎市》(La ville de Paris)(注5)同时作为梦的幽微提示的镜头起到了一个后设讯息的作用:因为《何处》正是玄奘走过真正的巴黎市,于是乎电影中的“梦”真的可谓梦中梦,但出了戏院后的亦不过是不知道醒来之后你还会不会记得我的另一场梦,玄奘因而不只走在其中,亦走在其外,他会忘了我们吗?又或者,会默默地记得?

我因而觉得在这里甚至还隐藏着一个双生的诠释:也就是说,是因为亚侬“战败了”,所以他跟玄奘的相遇,最终才被决定为一场梦,所以亚侬才醒来(会醒来的便是梦。玄奘本走在世界——巴黎市/现实之外,而亚侬想将他拉进现实当中,然后失败了),于是最终亚侬想起的,是一个平行断线的无缘现实;双生的另一面,则是这是亚侬第一次看见玄奘,而在这一瞬间,他经历了一个只能是梦的无缘未来,电影夹在亚侬涂脸与睡眠之间的,因而是一个最终被取消的倒叙。这也是为什么最后这一个凝视可以如此充满张力,因为这是世界最终留给我们的东西(然后我们醒来)。

我们因而似乎可以将这部片简化为一句话:你看到一个很美的东西,你知道这个很美的东西不会永远存在,然后你就哭了。

是在这个意义上《何处》对我而言比《日子》还更动人,它更加私密、更加开拓、更加精简、也更加真诚,它的作者正面地迎向了它,在落泪的同时歌颂。 所以我为什麽会说它是不是纪录片其实不是很重要。“我觉得《行者》系列的电影不是表演的概念,比较像是行为,是一种修行。”(注6)李康生在巴黎街头做行为艺术,导演拍了他;蓬皮杜邀请导演做录像,导演拍了录像也拍了录像演员的日常生活,把他们剪在一起,它便是一部纪录片(唯一真正象征性的演出,或许反而是亚侬站在行者旁边看他,但这在纪录片中亦不奇怪)。只是《何处》用剧情片的剪法,偷渡了一个叙事,但它为什麽不能都是,而且是更多?

“......我其实觉得拍得有点不是那么好,应该要很简单......就像画家,同样一个东西,我觉得画得不够好,我再画一次……”(注7)

在台北北师美术馆的映后闲聊中,蔡明亮这样顺口提到了《何处》和入选 2024 年柏林影展“特别放映”单元的《行者》系列最新作品《无所住》。而在《何处》的映后闲谈中,蔡明亮不禁脱口而出,“我其实觉得亚侬很像一个蜘蛛精,就是吴承恩的《西游记》,我觉得还是有受到那个影响,就是一个跟玄奘有一段因缘的人。就像《无无眠》我其实觉得像一只白马。我自己心里想,有这个投射,当然我可以一辈子就不告诉你。”我 30% 有点希望蔡明亮没有讲出来,70% 恍然大悟地觉得庆幸有听蔡明亮讲出来。我觉得《何处》是一部杰作。

注1:“......原来这一世只是要看你做这动作”蔡明亮甚至曾如此说道。出自陈怡君〈蔡明亮朝向“纯影像”的慢走长征〉,《艺术学报》,第 107 期(109 年 12 月)。

注2:“蔡明亮的日子”《化生》放映后的 QA 闲谈。

注3:一个剧情片的常见例子是希区柯克(Alfred Hitchcock)的《鸟》(The Birds),里面有一颗俯瞰失火加油站的镜头,他本来是一个建立镜头,但在鸟群们入镜后“成为”了一颗主观镜头,齐泽克(Slavoj Žižek)非常喜欢提这个例子。

注4:这也有点隔空呼应同为这次蓬皮杜中心委制的《身在何处》(2022)短片,一个日常的纪录,在这个短片中蔡明亮拍摄了猫、自家旁边满是水洼的废墟、里面的空椅子、自己的画(画椅子跟《日子》的场景),最后请亚侬拍了自己。“蔡明亮的日子”也展出了这件作品。

注5:这里也有一件趣事:蔡明亮在一次访谈中提到他其实很喜欢米罗(Joan Miró),但拍到需要付版税,之后查询发现版税将会相当昂贵,所以有拍到米罗作品的镜头后来就没有用。

我因此随手翻了一下蓬皮杜内的随便一幅米罗的画作,翻到《蓝色》(Bleu)三联画,尤其《蓝色二号》(Bleu II),觉得惊为天人,想说这个红色线条,拉着一串黑色圆点,在一整片蓝中,这不就是玄奘(当然我们并不知道蔡明亮实际上是看到哪幅米罗)。

注6:同注5。

注7:同注2。

原载于《纪工报第六十二期》

https://docworker.blogspot.com/2024/02/blog-post.html