不是韦恩斯坦口中“金棕榈导演的妻子”,她是真正的金牌国际制片人

制作/以国际合制为作者电影探寻金色麦田

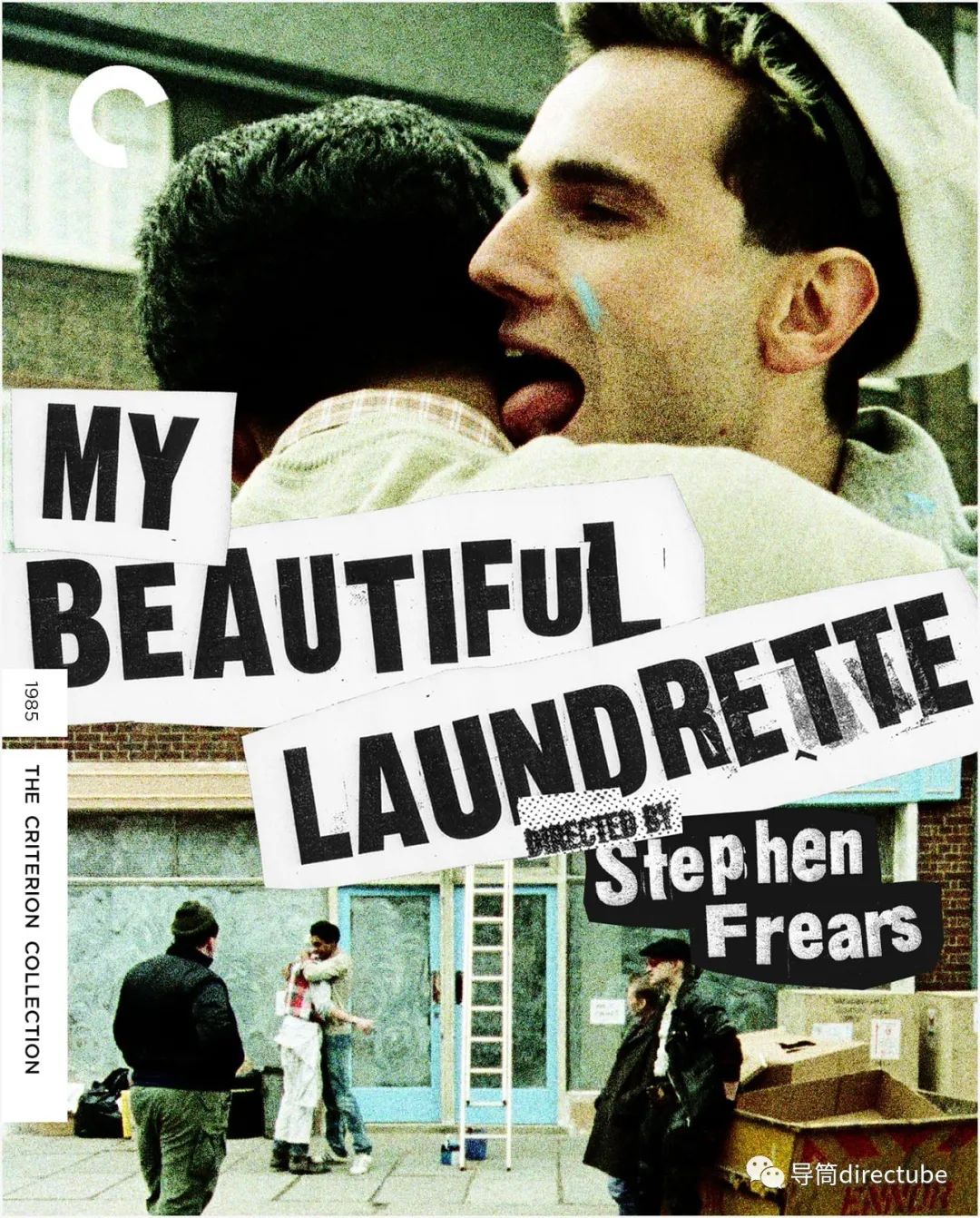

丽贝卡·奥布莱恩(Rebecca O'BRIEN),监制。自幼即是电影迷,毕业后于伦敦Riverside Studios剧院工作,在参加为期一周的电影制作课程后,决心投身制片之路,其后加入Channel 4参与《我美丽的洗衣店》(My Beautiful Laundrette)等电影与剧集的制作。

九○年代开始担任肯·洛奇的制片人,首度合作《致命档案》即赢得戛纳评审团特别奖,三十年来为其制作十八部剧情片,并开启欧洲联合制作的筹资策略。曾以 《我是布莱克》(I, Daniel Blake)夺得英国金像奖最佳英国电影,《风吹麦浪》(The Wind That Shakes the Barley)、 《我是布莱克》(I, Daniel Blake)两度荣获戛纳影展金棕榈桂冠。

时间:2021年11月25日(四)18:30-19:30

地点:台北文创大楼14楼文创会所

讲者:丽贝卡·奥布莱恩Rebecca O'BRIEN

讲题:制作/以国际合制为作者电影探寻金色麦田

主持与谈:刘宛玲

文字记录:侯伯彦

摄影:蔡耀征

图片来自金马影展大师班

刘宛玲:丽贝卡在1980年代初入行,跟肯·洛奇(Ken Loach)合作了三十多年,合作的十二部片入围戛纳主竞赛,两部片得到金棕榈的荣耀。很多人刚入行时想当编剧或导演,你最早做的是场景经理跟制片经理,1987年首次担任监制,制作电影《友尽》(Friendship's Death)。为什么你会选择制片的方向?做为一个好的制片或监制,需要哪些重要特质呢?

丽贝卡·奥布莱恩:我并没有真的「选择」成为一位制片,为什么会成为监制呢?基本上,我不断在电影业里追寻我可以做的工作。一开始进入电影业界时,我第一个工作是在1970年代帮爱丁堡电影节工作,这是个很棒的电影节,我因此非常喜欢电影产业。当时,尤其是女性在电影产业机会实在不多,可以看到女性做场记、妆发、服装等,大概就是这样了,但我觉得这些都不太适合我。

编者注:1972 年的爱丁堡国际电影节 (EIFF)算得上是最早举办的女性影展活动了,当时由琳达·迈尔斯 (Lynda Myles)、劳拉·穆尔维 (Laura Mulvey) 和克莱尔·约翰斯顿 (Claire Johnston)三位女性负责策展,也是第一个在英国和欧洲地区第一个完全专注于女性电影的活动。尽管这在当时已是非常具有开拓性的创举,但当时留下的记录型的文字和照片都比较少,同期的出版物基本上依然是由男性评论家主导。(图片来自苏格兰太阳报对当年活动的拍摄)

后来我上了一个星期的制片课程,那时只有这种东西可以接触,我发现制片真的很适合我,因为我非常善于组织。然后我发现电影产业很需要组织能力,才能让电影成真。我其实并没有对哪件事特别专长,可是我对很多事情都稍微可以上手,也非常向往这个业界。我发现制片工作需要的是通才,我就想自己应该可以胜任吧?我觉得我是适合制片的。

1980年代,当时大家想到制片,会想到一个很老、很胖、六十几岁、抽雪茄的男人形象,那跟我形象完全迥异,我根本没想到我可以成为制片,我开始做一些制片相关的工作,比如制片助理。不过我很幸运,那时英国的Channel 4也开始拍电影,需要一些独立的电影人协助制片工作,因为他们需要有人找场地、管理预算,我很快地在这方面持续进步,我发现我在这群同事当中,是很愿意发掘新概念的,也很想加入英国的独立电影界。那时没这么多自由接案的电影制片,我发现自己被升职的很快,很快就接触到更多规模更大的案子,做了许多制片相关的工作,也透过工作来学习,比如说斯蒂芬·弗雷斯(Stephen Frears)这样的合作伙伴。

编者注:1985年,丽贝卡·奥布莱恩参与导演斯蒂芬·弗雷斯(Stephen Frears)《我美丽的洗衣店》 My Beautiful Laundrette的拍摄制作,图为CC版封面

因为我曾经在导演彼得·沃伦(Peter Wollen)的作品中担任制作经理,他看出我的组织能力很好,才问我是否愿意做《友尽》(Friendship's Death)的制片?当时的资金全部来自英国电影协会(British Film Institute, BFI),是一部小预算的电影,导演请我担任他的制片,我很开心。

这是一部很优美的电影,是蒂尔达·斯文顿(Tilda Swinton)的第二部电影,她扮演外星人,很适合她。BFI最近又重制了这部片,最近在戛纳的经典单元重映,我很开心第一部担任制片的作品就是《友尽》(Friendship's Death)。

编者注:彼得·沃伦导演,蒂尔达·斯文顿主演《友尽》 Friendship's Death (1987) 剧照

做完一部片之后,我开始有了更多机会。像是我在Working Title电影公司工作,他们认定我是可以担任制片的人,我就慢慢变成制片了。这比较像是进化的过程,我并非一开始就雄心壮志的设定目标,而是一步步往上爬,接近这个角色,也在过程中发现我有这个能力,有勇气、有办法完成工作。

我在Working Title制作的《我美丽的洗衣店》和其他作品时担任场景经理,后来有人问我是否愿意做一个关于爱尔兰的电视影集,我答应了,也就成为该剧的爱尔兰专家。

编者注:Working Title公司一直参与大量电影及电视剧制作,近期正在上映的作品有埃德加·赖特《Soho区惊魂夜》 Last Night in Soho (2021)、乔·赖特《西拉诺》 Cyrano (2021)

刚好那时他们在跟肯·洛奇导演讨论以爱尔兰为背景的电影《血洗家园》(Fools of Fortune),问我愿不愿意合作,我就到爱尔兰见他。

那时我已非常喜欢他的作品,很小就看过,对他电影里的社会写实和政治元素非常惊艳,他的电影真的很写实也很真实,很希望可以跟他合作,所以我非常惊喜。但是发生一个问题,肯·洛奇跟编剧对电影的看法不同,肯·洛奇希望把它变成比较浪漫的历史故事,有更多人性的角度和元素,所以跟编剧有许多争执。

编者注:帕特·奥康纳导演,玛丽·伊丽莎白·马斯特兰托尼奥 / 伊恩·格雷主演的《血洗家园》 Fools of Fortune (1990) 曾在CCTV播出

当时距离开拍只剩四周,大家还是决定中止计划,肯·洛奇跟我就忽然失业了。可是他跟我说,目前为止的合作非常愉快,跟你找场景很愉快,愿不愿意一起做其他片子?最后我们完成了《致命档案》(Hidden Agenda),编剧是他长年的好伙伴吉姆·艾伦(Jim Allen)。

这部片要拍成很不容易,背景是政治动荡时期的爱尔兰,充满政治上的争议,因为强烈抨击了英国政府,但我们都认为这是一部很重要的电影。关于北爱尔兰所发生的事件,许多真相和故事都没有被诉说。虽然花了点时间,我们还是让这部电影成真了,很多人都在最后一刻抽身、不愿参与,还好我们找到了一位愿意冒险的大金主,投资我们拍这部片。

编者注:肯·洛奇导演,吉姆·艾伦编剧,弗兰西斯·麦克多蒙德 / 布莱恩·考克斯 / 布拉德·道里夫主演的《致命档案》Hidden Agenda (1990) 剧照

这大概是当时肯·洛奇时隔多年终于又拍出了一部好片,他在那之前有好一阵子在拍纪录片、电视广告,已沉寂了一阵子,大家觉得他太充满政治气息。《致命档案》入围戛纳影展,记者会有很多争议,英国媒体都非常不满,却获得了评审团大奖,因此肯·洛奇又回到电影业界核心、受到关注。从那之后我们就一直合作拍片,肯·洛奇也开始被认为是一位很棒的电影人,而非政治评论家。

拍完《致命档案》后我去生小孩,有一阵子没跟他联络,后来我们一起拍《土地与自由》(Land and Freedom),主题是西班牙内战,跟肯·洛奇过往的电影相比规模较大,对我们两人来说都是很奇妙的经验。也是我们第一个欧洲合制的计画,资金的管道多元,我们也跟许多不同的欧美人才一起合作,这部片是重要的里程碑。那时我们对这个主题非常有热情,之后我就开始帮肯·洛奇做制片,因为我们很喜欢一起共事。从2000年开始,我们也成立了自己的制片公司,可以拍我们想拍的片子,就像是顺理成章的下一个步骤。现在我们也继续一起共事。

编者注: 肯·洛奇导演、 吉姆·艾伦编剧,伊恩·哈特 / 罗塞娜·派斯特 / 伊西亚尔·博利亚因主演《土地与自由》 Land and Freedom (1995)剧照

刘宛玲:听你分享经验很感动,台湾通常也是从现场开始做起,一步一步往上爬,慢慢做到制片、监制,但其实现场工作与制片、监制的工作有很大的不同,例如开拍前要给许多剧本意见、过程中要筹资、做完后要卖片等等,你一开始如何学习这些现场以外的事情?

丽贝卡·奥布莱恩:今天如果要把制片工作做好,重要的关键是要承认不可能什么都知道,要认清自己不是许多工作的第一人选。

譬如《致命档案》,我当时完全不知道如何筹措资金,我可以做一些制片工作、安排片场,但不知道怎样找钱,所以就找了另外一位制片人艾瑞克·费纳(Eric Fellner)他后来和Working Title公司的提姆·毕文(Tim Bevan)一起拍片,制片圈真是非常小的世界。因为艾瑞克的协助,我才能得到本片的经费。《土地与自由》(Land and Freedom)是我第一个欧洲合制的计画,因为故事是关于西班牙内战,所以需要西班牙制片,后来又有一位德国制片,透过他们才学到怎样进行合制。

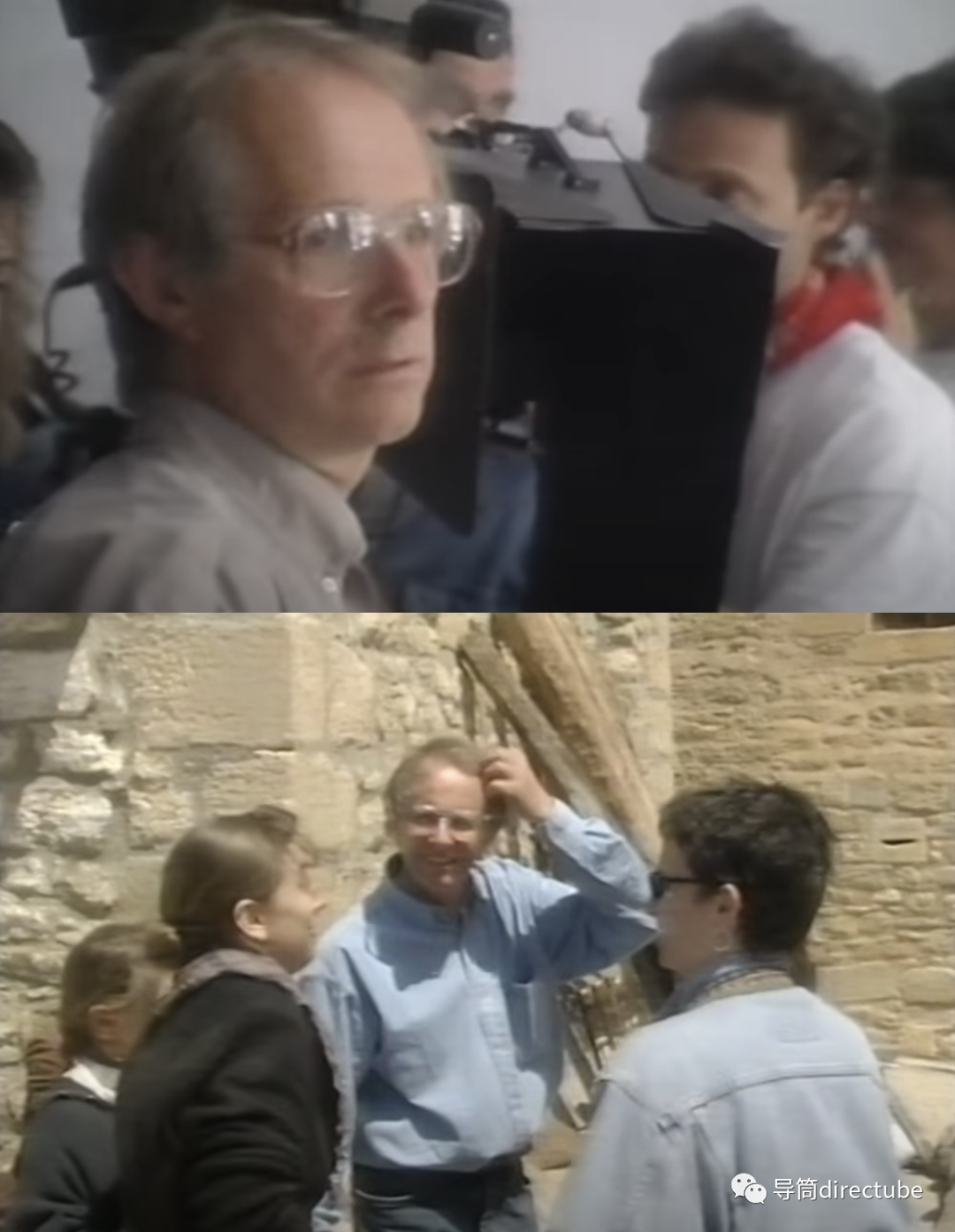

编者注:肯·洛奇谈《土地与自由》 Loach on Location: Making Land and Freedom (1995)截帧——肯·洛奇在片场

很多制片都边做边学,你真的很难教别人做制片,很多都跟直觉、尝试、常理有关,对我来说,边做边学是最好的方式,也常从失败中学到更多。你不知道何时会出现问题,可能可以假设很多状况,但真正发生的往往都是没想到的事。我并不是很善于提供剧本意见,所以我跟一个电影编剧和相关专业人才一起合作,当然随时间过去也越来越娴熟。

事实上,肯·洛奇就很了解如何编剧,让我不需要因为没有提供建设性的意见而觉得丢脸。我学到的是要先感受自己对故事的感觉,我常认为我是整个电影制作过程中的第一位观众。

编者注:《吉米的舞厅》 Jimmy’s Hall (2014)创作班底在第 67 届戛纳电影节红毯。

制片的每个过程,勘景、拍摄、音乐、发行,我都把自己看成电影的第一位观众,很喜欢把这样的经验、想法跟念头带到制片工作里,我喜欢「我所带来的是观众宝贵的意见」的感觉。

补充一点,制片工作中,每个阶段都必须跟别人合作,每个跟电影有关的对话我都希望参与其中,身为制片,我负责的是电影的宏观层面,所以我要照顾它,从诞生到下片、归档的那一刻。

导演身陷在细节当中,我却有非常大的蓝图,一路连结到观众的视角。这是我怎么看制片工作,它当然包罗万象,而且不可能样样都自己来,重要的是能够找到可以配合的优质人才加入团队,补足你的缺点。

编者注:肯·洛奇谈《土地与自由》 Loach on Location: Making Land and Freedom (1995)截帧——肯·洛奇在片场

刘宛玲:从错误中学习是最有效的学习方法。你曾经在纪录片中说过,藉由电影可以讨论社会不公不义的事情,借此想问,通常我们对一个社会事件、政治议题有想法,会源源不绝地想表达给观众,片长会很长,但你制作的片大多在100分钟左右,这是个有意识的决定吗?逻辑跟哲学是什么?

丽贝卡·奥布莱恩:一个人能够坐着看电影多久而不去上厕所,我想是个关键因素。我开玩笑的,但每个人的注意力是有限的,一个电影正常的长度大概90-120分钟,我觉得是最让人满意的经验,再长就有点太任性了,因为你要把一个故事说得好,其实120分钟是充分的时间。我们当然也有拍长一点的电影,像《风吹麦浪》(The Wind That Shakes the Barley),但这是史诗般的电影,有非常多很重要、难以解释的政治和历史事件,是唯一比较长的一部。把故事说好的时候,它有种自然的节奏,长度感觉就是对的。

编者注:肯·洛奇《风吹麦浪》The Wind That Shakes the Barley(2006)英国版海报

《我是布莱克》(I, Daniel Blake)讲的是英国的故事,感觉是可以在一般电影长度里说清楚的故事。这么做可以让观众有充实的体验,也不会觉得坐不住。长远来看,短一点的电影影响力也比较长久,一个结构严谨的故事留在脑海的时间,绝对比拖拖拉拉的故事好。

我们想把故事说好,所以会有这样的长度,有时花很多经费拍太长,也会忍痛剪掉,很奇怪地,永远都会剪掉花最多钱的片段。当然,跟肯·洛奇很有经验也有关系,他是很多产的导演,很了解观众可以承受的长度。

编者注:海莉·斯奎尔斯、戴夫·琼斯与丽贝卡·奥布莱恩在Evening Standard film awards(图片Ian West/PA)

刘宛玲:这个片长是你和导演的决定吗?如果是跟其他导演工作的时候,需要争辩长度问题吗?

丽贝卡·奥布莱恩:这往往是导演的决定,如果片长太长,我觉得也不是我的范畴。事实上,我一生当中好像没拍过超过两小时的片子。

我跟导演很少会有针锋相对的状况,我认为这是团队的合作过程,我不喜欢跟导演作对,当然会有意见分歧的时候。如果你有不同的意见,你必须找到方法强烈地表达出来,同时也要提供不同的解决方式。

肯·洛奇以前念大学时是律师,我们的编剧保罗·拉弗蒂(Paul Laverty)也是,我要跟两位曾经是律师的人争辩非常难。但是我发现,当我想表达自己的看法,可以提出我的建议说「这也许是比较好的方法」,然后我会等待,慢慢让他们觉得这是他们的想法,其实是我种下的种子发芽了。

譬如说,我们现在在拍一部新片,一直在找适合的酒吧,是片中的重要场景。场景经理给肯·洛奇看了两、三个不同选项,其中一个他很喜欢,整个气氛有时代感,可是那个酒吧状态很差,我觉得天花板掉下来我也不会惊讶,可能要花很大的力气修补才有办法拍片,所费不赀,可是肯非常喜欢。我就发现,如果要说服他别这么做:一、给他看其他地方,接近他的理想;二、找建筑师来跟他分析,要修复成可拍片状态得花多少钱;三、希望他自己可以想到其他地方会更好。昨天我们去英格兰东北部,那个酒吧地点好多了,我们就决定是主场景。我们之前并没有大吵一架,而是慢慢说服他,这是我工作的方法。

编者注:编剧保罗·拉弗蒂、 导演肯·洛奇、制片人丽贝卡·奥布莱恩2014年在柏林电影节现场(图片:Andreas Rentz/Getty Images Europe)

刘宛玲:电影是团队工作,重要的是找到沟通方法。你刚刚分享的技巧很有用,大家可以学起来。谈到制作经验,肯·洛奇有些特别的工作方式,例如你们都先选定要拍摄的城市、在街上找素人演员,或是他在现场不看监视器,只看表演,拍摄时也会清场,看起来像纪录片拍摄。想请你分享这些肯·洛奇工作背后的逻辑跟哲学。

丽贝卡·奥布莱恩:因为他要拍的是社会写实的片,希望所有东西看起来都越逼近真实越好。当然我们有剧本,但不会让演员去读,我们会告诉他扮演的角色,如果是演老师,可能会叫他们接受两周的教师训练、跟其他老师学习,他们可以把这个经验带到拍摄现场。我们有很多技巧,都是希望让这些素人成为演员,而且并非所有演员都是素人,有些是演员,只是经验没那么丰富。

这些演员并不是在做自己,他们确实是在演出一个角色,虽然看起来好像是即兴发挥,但我们确实有严谨的剧本,只是演员很多时候不会知道整部片会发生什么事情,我们只会告诉他失业、生活困苦、可能还领不到救济金等等,告诉他们角色背景跟故事。可能会一次给他们看几页剧本,但不会给全部,可能也会有惊喜跟意料之外的发展。当然我们会让必须知道的人知道,但如果演员需要演出惊喜的感觉,这会是非常真实的惊喜。当我们创造这种情境,反应就会非常真实。

编者注:《对不起,我们错过了你》 Sorry We Missed You中的一家人

我们希望捕捉真实的反应,也让这些演员觉得自己就是在片中的情境,所以我们希望尽量去除片场会有的限制,比如灯光架设,要比较自然、不会被看到;摄影机、工作人员可以离得远一点,让他可以忘记拍摄道具的存在,就比较能进入情境,活在故事里。

而且我们是顺场拍摄,每个场景都是为了下个场景预演,这些演员真的就是活在这个故事里的活生生的角色,会让我们拍出非常令人信服的画面。当说服力这么强时,观众会在心里留下共鸣,觉得是很真实的体验。我们必须信任演员有办法说好这个故事,这就是为什么我们会这样拍摄的原因。

肯·洛奇如何发展出这些技巧?他看了很多1950、1960年代义大利新写实主义的电影,还有捷克的电影,也跟早期合作的摄影师克里斯·门杰斯(Chris Menges)学到很多方法,其他是跟演员一起开发出来的。

比如我们的摄影机跟演员的眼睛视线等高,可以直接捕捉到表演者之间的关系;拍摄进行时保持距离不干扰,用一些比较远的镜头,有些对话可以事前或事后来做,现场不用大喊「action」,而是让他们自然开启对话。

编者注:肯·洛奇《小孩与鹰》 Kes (1969),也是摄影师克里斯·门杰斯(Chris Menges)担任摄影指导DP的第一部电影

有时碰到很大声的导演,我会很紧张也很尴尬。每次跟肯·洛奇拍戏,有时我并不是非常投入,但只要用听的就可以听到演戏的进行,也完全可以想像摄影师现在捕捉到什么画面,我不一定要到现场,用听的就知道现在的情境。这些都是技巧跟手法,是我们这几年来累积得出的结果。工作团队基本上是同一批人,各个部门都在过程中为了故事发展出拍摄技巧。

刘宛玲:刚刚讲到顺场拍,可能是大家都很想了解的问题。肯·洛奇去年也受邀来金马电影大师课,有提到顺场拍摄。老实说,我觉得监制如果听到导演想要顺场拍,简直就跟恶梦一样,这个几乎不可能的任务是怎么达成的?有其他导演想安排顺场拍的话,你会同意吗?

丽贝卡·奥布莱恩:首先,其实没有这么恶梦。我一开始跟肯·洛奇合作,大家都知道我是个女王,很会安排复杂行程。其实对演员来说,顺场拍摄会比较轻松,整体的表演张力跟力量,绝对胜过其他必须承受的不便与额外开销,是很值得的。

大家可以看到肯·洛奇的电影,大概只有两、三个主要场景,都是在现场实际拍摄而非片场,比如 《我是布莱克》(I, Daniel Blake)有丹尼尔的房子、凯蒂的房子、就业中心,三个主要场景可能花费几周、几个月设置好,你如果一直让这些场景在拍摄期的六周都是准备好的,其实不需要再租更长时间,本来你就要租一到两个月了,这也不是什么昂贵的场地,不如在这六周保持场景原样,需要时再回到场景就好了。工作团队也不要太膨胀,主要的角色这六周本来就要保留给你。

编者注:肯·洛奇《我是布莱克》(I, Daniel Blake)剧照

所以其实没有这么恶梦,反而会轻松容易许多,因为每个人都活在电影的故事里面,大家一边拍、一起在故事里活过一遍,制作团队的每个部门也会觉得工作起来轻松多了,因为每件事的顺序都非常自然,每个场景都为下个场景做排演,所以我觉得顺场拍摄非常符合逻辑。当然也跟拍摄的电影类型有关,不需要很多特效、大制作、大预算的电影,很适合顺场拍。就算过程中有些问体,也会想办法解决,顺场拍摄不是完全不能调动顺序,有时还是有顺序的改变,但大致上是以顺场为最大的原则。

我跟其他导演合作时,他们也会问我怎么顺场拍摄,有时会觉得不太容易,因为他们心里已经被其他方法所占据了。他们是想顺场拍的,但有时无法全心相信这个方法。不过我也看过很多导演喜欢顺场拍。

编者注:导演肯·洛奇在《对不起,我们错过了你》( Sorry We Missed You)现场

刘宛玲: 《我是布莱克》是简单动人的故事,可是像《风吹麦浪》是一部非常复杂的电影,你在访谈中也说到,为了顺场拍要南北一直跑,请分享相关经验。

丽贝卡·奥布莱恩:对,《风吹麦浪》是一个非常复杂的电影,1920年代,卡司很大,主题也非常具有挑战性。我们大部分在爱尔兰拍摄,又湿又冷,而且因为是历史剧,很多场景隔得很远,有时必须坐50英里的车才能拍下一场,这是个挑战,因为资源、时间都有限,选角指导必须跑到一个地方准备好群众,我们同时又要准备下一场的特效。当时我一天到晚都在爱尔兰绿油油的山坡开车,我现在每次想到这部片,就会想到夏天的爱尔兰。但还是很值得按照顺序来拍,因为到了最后你看到银幕上的呈现,有些制作困难事后在大银幕上观看反而是很甜蜜的回忆。

编者注:肯·洛奇《风吹麦浪》 The Wind That Shakes the Barley剧照

刘宛玲:肯·洛奇很有名的是使用素人演员,对你来说,跟素人演员合作有什么好处跟坏处?跟专业演员呢?例如你在《你从未在此》(You Were Never Really Here)跟华金·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)合作过,想请你分享好莱坞国际巨星,跟你们平常在英国与较无经验的舞台剧演员或素人演员合作,有什么样的差距?

丽贝卡·奥布莱恩:他们其实都是在表演,不管是哪一位,都有很好的表演艺术。我们大部分合作的主角都是正式演员,只有一些配角是素人演员,有些新人演员配合之后变得非常有名,比如弗兰西斯·麦克多蒙德(Frances McDormand)、布莱恩·考克斯(Brian Cox)、艾德里安·布洛迪(Adrien Brody),这些演员一看就很有才华,很多人后来也发现他们的能力。

肯·洛奇有这样的慧眼,我们要看的是当演员遇到挑战时能展现的潜力。我们很清楚哪些人是对的,用直觉来选,选角的过程复杂且耗时。《甜蜜十六岁》(Sweet Sixteen)的主角马丁·康普斯顿(Martin Compston)过去从来没演过戏,是个很喜欢足球的孩子,对足球的热爱让他很有想像力,灵活又很聪明。试镜时,我们希望他能做一些即兴表演,他总是有很灵活的表演方式,让自己逃脱一些尴尬的状况,这个灵活的能力让我们知道他能演戏,他们不只是素人,他们有能力用独特思考的方式说出台词。

编者注:导演肯·洛奇与演员马丁·康普斯顿在《甜蜜十六岁》Sweet Sixteen (2002) 片场

像华金·菲尼克斯这样的大明星,我并没有跟他长时间相处,只参与了《你从未在此》的一小部分。但我可以告诉大家,他是一个非常「正常」的演员,很不愿意别人给他特别待遇,有时我觉得这是个比较严重的问题。

当我们知道一个人是重量级演员,他就会被极度呵护,要有特别待遇、特别的妆发,所以很多人把他们当作珍贵的宝贝,但他们其实跟你我都一样。

编者注:导演琳恩·拉姆塞与华金·菲尼克斯在《你从未在此》You Were Never Really Here (2017) 片场彩排

对我来讲,我一点都不会被名气光环所影响,不会去区分素人或大明星,他们都是人。你越把一个人高高地捧在上面、给他们优越感,他们就会自然而然产生优越的态度。

选角时,我们会很清楚地说我们一视同仁,每个人当然都可以要求自己的隐私,但大家都要接受我跟肯·洛奇的指示,不会有特别的餐点送到你面前,你会跟大家一样,我们一视同仁。华金·菲尼克斯完全愿意接受这样的状况,他真的很随和,我非常喜欢他的这部分,他不喜欢其他狗屁倒灶的东西。

刘宛玲:从你口中说出巨星也是普通人,这件事令人宽慰。你在九○年代到洛杉矶制作《憨豆先生》,你曾说过不喜欢在美国工作的经验,《你从未在此》也是在美国拍摄的。对你来说,在美国工作最大的问题是什么?跟欧洲的拍摄有什么不同?

丽贝卡·奥布莱恩:事实上,《你从未在此》在纽约拍摄,我自己并没有在那里,只负责英国的联系、阿富汗的协调、英国海滩跟水底的拍摄,那部片我完全不需要去美国。只有两部片我到了美国拍摄,《憨豆先生》和《面包和玫瑰》(Bread and Roses,2000)是我跟肯·洛奇在美国洛杉矶进行的,而且那是跟洛杉矶的工会有关的电影,很有意思。

编者注;丽贝卡·奥布莱恩担任了1997年梅尔·史密斯导演,罗温·艾金森主演的《憨豆先生的大灾难》Bean (1997)制片工作。

我在洛杉矶感觉到他们的产业真的是一个工业化的结构,有工厂的感觉。肯·洛奇跟我都会自己筛选工作团队的成员,这非常重要,因为大家要很契合才能一起合作。我们发现即使在洛杉矶已经筛选工作团队,有些人会忽然消失,因为规则很不一样,那里每个人都有自己的司机,而我们都习惯用小巴载送大家。这非常不环保,也有点浪费,明明一个小巴士就可以解决。

所以好莱坞的这些差别待遇或习惯,很多我觉得是不必须的,而且很多是来自于经纪人的要求。如果你告诉一个演员你们的工作模式,几乎百分之百都会答应,我好像想不起来有哪个明星会抱怨要有更好的待遇。他们希望成为团队一份子。

我很不喜欢洛杉矶几乎没有大众运输,那里太大了,任何地方都要开车才能抵达。我也觉得沟通是个问题,好像每个经纪人都有很多法务人员,寸草寸地都有律师,不能直接跟演员或工作人员说话。能够直接沟通是更好的方式,但在好莱坞大家都躲在法务代表背后。当然我知道这种工业体系不只是在洛杉矶,许多英国片的工作方式可能就跟好莱坞比较接近。

编者注:导演肯·洛奇在《对不起,我们错过了你》( Sorry We Missed You)现场

刘宛玲:在美国工作有很多中间人,有很多律师,三十多年前的国际合拍相较于现在,有很多规定已经变得更复杂。想请你分享这几年来国际合拍的现状。

丽贝卡·奥布莱恩:我想我真的非常幸运,一直以来都碰到很好的国际伙伴,《土地与自由》(Land and Freedom)是跟德国的Road Movies和西班牙的Tornasol Media,接下来十五年我们就一直合作,大概在2018年才因为经济因素分开;后来我们又跟法国的Why Not Productions、比利时的Les Films du Fleuve合作。Why Not是我们非常适合的伙伴,因为法国也有很多我们的观众群,对我们来讲应该在主要市场找合作伙伴,这家公司有很好的信用。

编者注:法国的Why Not Productions公司目前制作的两部电影分别是路易·加瑞尔《远寻绿洲》 La Croisade (2021) 和阿诺·戴普勒尚导演、蕾雅·赛杜主演的欺骗 Tromperie (2021) 。

所以我觉得伙伴关系不管是在发行或市场,都是很好的配对。这些年我们创写下很好的电影纪录,也比较容易找到好的共同制作伙伴,这对大家都是好事,因为当你在有观众基础的市场找经费,大家就不会觉得有太大的风险。

比如法国有很多观众看我们的电影,在比例上多支付一点金额是很有道理的。整体来说,共同合制是非常顺利的,我有一个很好的律师,常常会把契约回收。真正的关键是,如果找到好的伙伴,尽可能维系关系,而且它会越来越轻松,当你们谈的就是同一份契约,节省了很多时间。听起来像走捷径,但真的是如此。

我在国际合制的经验,找到伙伴之后要确保你们会一起吃晚餐、共度夜晚的美好时光,因为工作时可能会遇到艰困的时刻,你们如果处得好,比较能一起度过。

刘宛玲:你一开始讲到刚进入电影圈时,女性的机会很少。你曾在访问中提到,当《风吹麦浪》得到戛纳金棕榈奖,哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)请大家让路,让你上台,因为你是肯·洛奇的太太。这个经验充分展现了女性电影人在这个行业里常面临的困境和尴尬之处。想请你特别跟女性电影工作者说一些话。

编者注:2016年,肯·洛奇导演《我是布莱克》 I, Daniel Blake 获得第69届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈大奖,丽贝卡·奥布莱恩在他的身边。

丽贝卡·奥布莱恩:我觉得大家要记得,不要觉得这是一场战斗,荒谬的事情就不要管它吧!无论你是女性还是男性,你就是个很棒的人。作为女性,我们有独特的思考或看待事情的能力,跟男性的观点、工作方式不太一样。这是我们的优势,在制片这一块更是如此。

我现在正在跟一位女性导演合作,她的观点跟男性导演很不一样,都是很好的。我觉得就是坚持我们的工作,成品也是很好的,甚至比男性的电影人更好,坚持下去就有可能打破玻璃天花板。在我的职业生涯当中,我从不觉得女性是缺点,可能只有两次是真的让我觉得被歧视,一个就是温斯坦事件。我觉得应对这种情况的关键就是自信,制片本来就需要很有自信,必须先相信自己。这是我给大家的建议:要对自己很有自信,这会让大家可以撑下去。

我很兴奋看到现在很多年轻女性可以成为导演,在电影业界担任更多大家过去认为只有男性可以担任的工作,比如摄影师等等技术部门,女性在这些部门的价值跟担任导演一样重要。很多时候,我发现当工作团队具有多元性会更好,我曾经也参与过一些几乎全女性的剧组,就跟全男性剧组差不多困难,全都是同样性别真的有点太多,希望性别方面能有更平均的分布。因为比较接近真实生活,也会让大家的工作比较顺利。

编者注:丽贝卡·奥布莱恩与肯·洛奇

【学员提问】

Q:你跟肯·洛奇制作过许多关于政治、社会、经济题材的作品,作为台湾的影像工作者,现在取得资金和商业营运上,做这些题材的困难度相对较大。你当年在经历这些电影主题的拍摄,有没有遇过比较多的挑战和危机?因为同时要面对比较复杂的人际关系和压力来源。

丽贝卡·奥布莱恩:谢谢你的问题,我觉得最主要的一点是,我真的很幸运,因为我们的编剧保罗·拉弗蒂真的非常出色,导演肯·洛奇也非常优秀,他们都有坚强的信念,非常相信自己要说的故事。所以第一个要分享的是,大家要忠于自己的故事,抱持很强的信念,要怎样做到?要对故事有非常扎实、全面的研究。

保罗可能会花六个月到一年的时间,跟肯·洛奇去阅读,跟当地人谈话,研究故事怎样发展,然后才会开始动笔。如果我们今天相信故事非常扎实,百分之百的讯息、内容都是真实的,就能很有信心地跟出资方说「这些都是事实、是真实发生的事、必须拍出来给大家看」,这时候这些出资人就无法反驳,我们可以告诉他们这是多重要的事实,为什么你们不愿意拍出来?这是我对拍摄政治题材的建议。拍摄政治或社会议题,要记得我们所讲的故事,过去可能没有被适当讲述,我们有扎实的研究可以来讲述。

编者注:(从左到右)编剧保罗·拉弗蒂与演员 Mark Womack、导演肯·洛奇、制片人丽贝卡·奥布莱恩以及演员 Jack Fortune 和 Kevin Bishop 在第 63 届戛纳电影节期间参加了影节宫(图片:Sean Gallup/Getty Images Europe)

Q:你跟肯·洛奇、保罗·拉弗蒂怎样决定开始设置一部影片?田野调查的发展关系?最终拥有影片摄制的决定权,会是在你身上吗?

丽贝卡·奥布莱恩:这是很重要的问题。基本上,我们要拍怎样的电影,很多时候是保罗·拉弗蒂提出来的,我猜他应该有两个大脑,他有很多想法,两个人才想得完。我们三人当然是非常好的朋友,因为合作太久了常常一起吃晚餐,保罗有时就会丢出两、三个不同想法,我们一起思考哪个肯·洛奇比较喜欢,有时他的选择也会让人意外。比如《吉米的舞厅》(Jimmy’s Hall),大家可能觉得跟肯·洛奇平常喜欢的不太一样,不是这么困难、有挑战性的故事,当时他忽然想做一些正面积极、轻松、有音乐和舞蹈的片,我们也采纳了。

编者注:编剧保罗·拉弗蒂、 导演肯·洛奇、制片人丽贝卡·奥布莱恩2014年在柏林电影节现场(图片:Andreas Rentz/Getty Images Europe)

我们的过程充满对话,会出现保罗无法抗拒写下的角色,会出现肯·洛奇觉得一定要拍的角色,哪些角色让他充满启发。在这种晚餐时刻,我们会决定往特定方向开发,这通常就是发想的经过。

保罗就会开始做相关研究,可能会写个十页的笔记,不太像剧本雏形,比较像关键的几幕,还有些角色和他们的挣扎、主要背景等等;肯·洛奇有时会跟他一起去作田野调查,花点时间以此为基础来开发,不过保罗还是最主要的剧本开发。做完研究之后,保罗会坐下来好好写出剧本。重点不是谁有最后决定权,而是过程中持续的对话,一直到拍摄、后制都在对话,沟通各种不同元素,有很多不断变动的内容。

图片来自金马影展大师班

主持人:最后,请丽贝卡给在场的电影工作者一些建议或鼓励。

丽贝卡·奥布莱恩:我今天分享的不是拍电影的唯一方法,这是我自己喜欢的制片方式。我们拍片的方法,我觉得最棒的是因此缔结了很棒的友谊,很享受拍片的乐趣。过程中常常在哈哈大笑,虽然都是很严肃的片,但我们总是充满欢笑。非常希望大家在拍片中也是如此喜悦,如果找到伙伴要好好抓住他们,因为他们可以成为一生的朋友。也祝大家电影事业都非常成功!

文字/图片来自金马影展大师班

排版/图注:导筒directube

(内容略有调整)

一生为底层人民拍电影的85岁金棕榈导演身陷政治斗争,被开除党籍

「导筒」微信号 directube2016

推广/合作/活动

加微信号:directubeee

预览时标签不可点收录于话题 #

个

上一篇 下一篇