【Art of Title】#访问大卫·芬奇#翻拍《龙纹身的女孩》,除了剧情上需要突破外,大卫芬奇在创造CG、黑暗的片头又有怎样的创意!

她在各种意义上都与众不同。

——DRAGAN ARMANSKY(女主角Lisbeth Salander的性侵者)

节拍如蛇,幽然潜入:心脏的不规则脉动被绝望,嚎叫声加剧,然后是缓缓流出的液体。那粘稠,黑色的液体渗入一切,穿透裂缝,点滴流泻至唇眼,让人窒息,官能诱惑,悄无声响。每个黑色的物体都以液态形式渗透着——澎湃而出、熔合为一、撕裂、刺穿、诱捕,点燃——在深渊里颠簸。余烬闪烁,透过黑暗,粘稠的藤蔓攀连而上,手掌扭打在一起,恶心的花瓣片片舒展,黑色的拳头迎面击来,蕴含了无尽愤怒。

在这个优雅地暴力着的片头,Trent Reznor,Atticus Ross还有Karen版本的《移民之歌》(Immigrant

Song)随着Blur工作室的狂野幻想,在大卫·芬奇的最新作品《龙纹身的女孩》中如波涛起伏。

以下是我们与导演大卫·芬奇,Blur工作室创意总监TIM Reznor以及Kellerhouse公司设计师Neil KELLERHOUSE进行的讨论。

文章来源:Art of Title

文章翻译:吴晓晖

文章编译:屋顶上的狗

转载请注明来源影视工业网多谢:)

--------------------------------------------------------------------------

以下DF为导演大卫芬奇,TM为Blur工作室创意总监,NK为设计师。

让我们先从歌曲说起。为何以及何时你决定在片头序列中使用《移民之歌》?

DF:我想大概是一年前,就在我们回到洛杉矶之前,当我们在瑞典的东部和北部,在斯德哥尔摩附近拍摄的时候。

导演 大卫芬奇现场工作照

我一直在听齐柏林飞船的很多专辑。我听到了《移民之歌》,心想:‘哇......这有点疯狂,但它可能疯狂得恰到好处。’它只有2分25秒长,但它有着伟大的驱动力。于是我给特伦特打电话说,‘我有一个想法——不要挂断——我是认真的。你觉得用《移民之歌》和女歌手来做首歌怎么样?’他笑了,想证实电话那头是不是我。他说,‘这可能会挺酷的。让我想想。’

于是,他就走开思考——这是他做事情的办法——他离开去思考,然后他就会带着做好的事情回来!他说,‘这是你脑子里想的东西么?’我想,‘完美极了。’

我一听说那就想,‘好吧,很明显,这将是影片的片头。’我发邮件给Blur工作室的蒂姆·米勒,并问,‘你觉得这个怎么样......?’他回答说,‘我们平时真的不做这些,但我们很乐意做一次看看。’我说,‘你读读原作小说,让我知道你怎么想。’

TM:当大卫来找我们制作这部电影的片头,我们既有点被吓到,又觉得很兴奋。我当时说,‘你大可找Prologue和Psyop这样专门做这行吃饭的公司,他们能做的很漂亮。我们通常不做这个,我们的设计团队非常小。’

那么,你是怎么知道Blur工作室是你想要找的工作室?

DF:嗯,我知道这一切将由CG完成,再说我与Tim和Blur工作室自《重金属》(Heavy Metal)起已经合作了两年半,所以我也想不出更好的人选。当我回到洛杉矶,他建议我们坐下来把所有东西过一遍,因为他一直在与詹尼弗·米勒,团队的图形设计人员讨论一些主意。

TM:这是一个持续的,非常有机的过程。大卫最初的创意简报模糊得令人震惊——它是这么说的,我引述一下:‘CG、非常成人、超级黑暗、皮革、皮肤、血液、雪、乳房、阴道、针、穿孔、摩托车,复仇。’他说希望它就像发烧时人会做的梦,有很多抽象的意象。

MV视频:

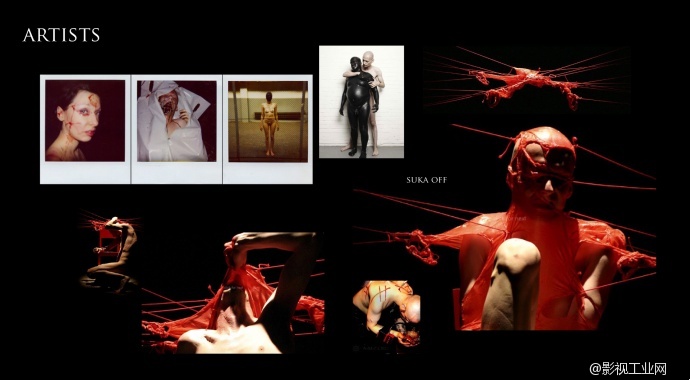

DF:我说,‘让我们找到一个艺术家——一个H. R. Giger一样的人物(‘异形’等诸多迷幻恐怖形象设计者)——来开始吧。’蒂姆发现了一个把自己用乳胶拉伸的家伙,然后他送给我这份奇怪的重金属音乐视频,看着有点接近。我告诉他继续发展这些概念。

TM:我们没找到一个大家都喜欢的人。因此,我们找了一大堆感觉对位的参考材料交给大卫。他一直在看这个黑色的提案——这个有着漆黑外表和大量的液体的提案,并说,‘是的,这个还成——它看着就像Lisbeth的一个噩梦。’

流体的想法似乎很难直接从故事中提取出来。那么它是哪来的?

TM:在初始参考图像,我们发现了几个片段,里面有液体以各种方式参与。而且我们发现了一位艺术家,他的艺术创作都是独一无二的——他会用黑色的油漆涂在身上,站在画廊里展览。还有另外一个艺术家会把她自己浸入黑色的液体之中,拍摄自己从液体之中脱出的照片。大卫对此作出回应,并说,‘让我们用黑色软泥作为整个暗影中的统一元素。’每个人都做过噩梦,在梦境之中人们会陷入了一些糖浆状物质中无法自拔,这正好与电影契合。

龙纹身的女孩 参考视觉展示

参考艺术家

鉴于你们有过照片与现实合成的CGI方面的经验,找Blur工作室来做这件事似乎是顺理成章。

TM:是啊。从一开始,我们甚至在讨论过要拍摄这些元素。像大部分工作室一样,我们很少做那种东西。通常是做在这里淌点血,在那里再流些,所以这次的工作既自由奔放,又令人沮丧,因为流体会与一切交互。模型和动画必须先根据它们与流体的反应被完成,因此直到运行模拟你都不能确定它会是什么样子。流体动力的工具比以往任何时候都更强大,只是有些仿真仍然需要数天的运行,然后你看到成品会想,‘他妈的,这不是我想要的东西!’

参考图像采集后下一阶段是什么?

TM:我说,‘好吧,那么你希望它有多抽象?’我们谈到了要表现故事中的哪些时间点,再把范围缩小,直至大卫认为它们已经包含了三部曲中的关键要素。

DF:我认为蒂姆想出了50或55个不同的场景想法,我说,‘我不觉得我们能在2分25秒内做完这些。’我们开始编辑,最终使用了25个。他们聘请了插画家,想出些‘延时摄影照片如何,比如Oxford Scientific上面花朵绽放时的照片?’之类的点子。我说,‘太好了!棒极了,只要所有事物都可以蘸或喷上这种黑色汽车漆就成。它必须有这个。’

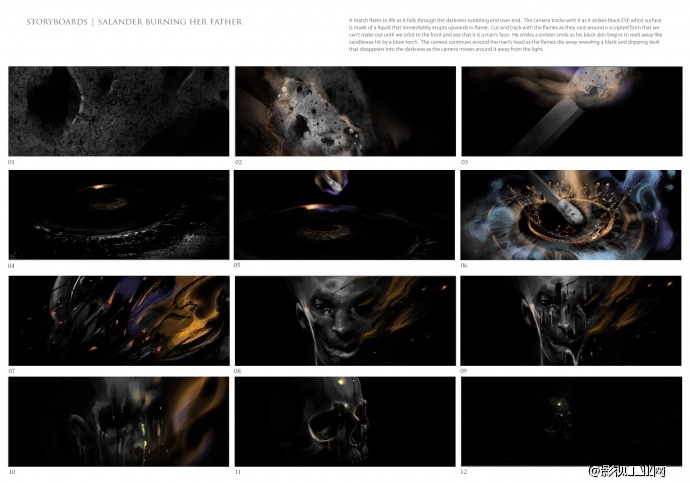

故事板

TM:从这25个主意出发,我写了一点视觉故事,把观念抽象化。例如,为了传达Lisbeth是一个黑客这个概念,我想出了让海啸吞噬键盘。另一个则将按键化为巨型方尖石塔,巨大的手指从暗夜中横插进来按下键盘。一个镜头是Salander的脸融化了,露出她的“骨头”——电脑零件。我写了一大堆这些东西,本以为大卫会说,‘这些都很好,但让我们继续推进,再多写一点吧。’但我只是得到了一个单词:‘去做。'于是,我们把其中最好的部分做了分镜。

DF:蒂姆一直在埋头苦干。我大约每星期都会去那里。他们会通过PIX——我们的内部协作工具将东西发给我。我们会看看它,并有每天交谈两三次,但大半我也只是说‘看起来不错,继续努力!’当我去那里,我会说,‘为什么这么做而不是那么做?我们可以做这件事情,这次我可以从屏幕左侧看到右侧嘛?’,诸如此类。但我来的目的主要是讨论如何完成它——统筹编排

电影片头光影示例

在蒂姆给你展示那些暗影之前,你对于使用三本书中哪些时间点已经有具体打算吗?

DF:我没有那么按部就班啦。第一部和第二部中的Zala那事儿已经在第一部里面发生过了——它揭示了第二部。在我们的谈话中,我说,‘当Lisbeth过了一个糟糕的噩梦之夜,告诉我,在她的脑海肆虐的会是什么。给我看她无法控制的东西,她试图升华的东西,从她的潜意识之中翻腾而上的东西——从液体中而来的东西。’

分镜头示例

TM:我们画的肯定有比用得要多。我们为所有东西创造了一些非常美丽的分镜,但从未做过动画分镜。我们从书面概念跳到了分镜,但说实话,在那个时候我们分秒必争,所以得同时做分镜和3D动画分镜。Jerome Denjean,我们的CG总监,引导了早期外观研发的过程。

所以你会朝着最终的渲染外观进军?

TM:是啊,只是外观。我们在探索的东西是,‘肌肤应该多有光泽呢?我们要把它做的多恶心,多令人不舒服?我们要有多抽象?那是一朵花?还是阴道?’——就像这样。

大卫每次来工作室参观我们都要做好准备,因为他以出奇挑剔而闻名。第一次见到他时,我问他的一个朋友,‘大卫到底有多挑剔?’他说,“你听说过有人会一个一个地去挑像素的嘛?大卫将每个像素分解到独立的RGB成分,一次一个去弄。”所以我们每次给他送材料都有点战战兢兢,但99%的时间他只是叫我们继续。

Blur工作室的卷轴龙纹身“制作特辑”

DF:Tim是个彻头彻尾的艺术家——他有纪律和精力去了解他的项目的所有工作部分。他一点儿都不自大自傲,只管实实在在的解决问题。他富有热情。他不停地说,‘我们可以花800万美元就拍一部电脑动画电影!’有时我不得不对他说,‘蒂姆,你得闭嘴了,因为别人真想叫你那么做你就要遭殃了,我的朋友!’

我总觉得要做出最好的东西,就得花上足够时间为了解决棘手问题而摸爬滚打,少花点时间去纠结却不行动。Tim就有着那种特质。他有极其神奇的眼睛,它总是在运转——驱动心脏,心灵,或腹股沟。它会让你的身体其他部位也受到吸引,不仅仅是眼睛而已。

TM:过去几条评论蛮有趣的,因为我说,‘你想在这儿看到啥?’他回答,‘我只是一个粉丝,随便给我看看就好。’那个时候我们有了一个他喜欢的版本。这对于我们是很大的安慰——我们有自信去探索不同的方案,并认为大卫会同意。特别是关于流体模拟——有很多有趣的“意外”,我们可以接受它们,而不是在每一个阶段都等待许可。

当然,我们在几件事情上受到了阻碍,其中之一就是“网络——Salander”。我们原来做的是更加科幻,更加高科技的设计。大卫的意见是,‘不要生化感那么重,皮革感再强点。’所以我尝试把这些和概念艺术家反馈并分析,然后我们会又做一轮。接着是另外一轮...五轮之后,我们做好了设计,它基本上是一堆电脑零件粘在一起组成头的形状。它看起来很棒!他是完全正确的,我只是没有当时看到它。

在剪辑方面,镜头是被安排来塑造叙事,或者是更多关于基调?

TM:都有。有一个贯穿故事的场景的线性发展,但其他不会涉及到具体的时间表。Salander的黑客身份在故事弧中没有特别的地方,所以我们可以把这些暗影放到任何地方。但其他人,像Lisbeth走出地面,就不应该放在那个比较激烈的部分之前,因为这在她的故事里发生的要早得多。至少,这是理论上的,但我不能说我们也一路坚持了这个做法。

Blur’s vignette montage

Blur工作室的暗影蒙太奇

是啊,本该线性发展的,但在这里似乎徘徊了一下。

TM:你说得对,很难脱离线性叙事模式,尤其是对我。大卫笑我过份担心我的理解是否通过,我会抱怨某事没有说清楚,他会说,‘哦,我忘了,你是写这个故事的人。’这是一种侮辱!我肯定,在某一处我必须放手,拥抱抽象

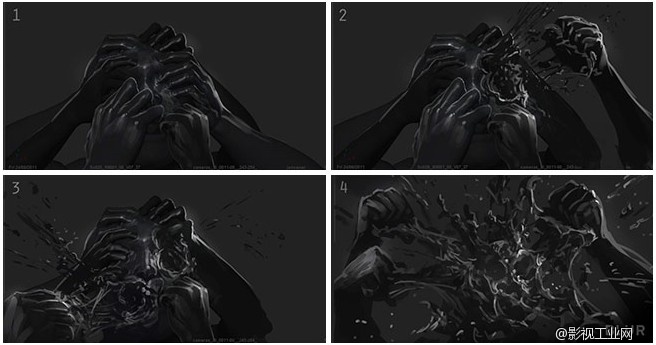

所以,我们尽了最大努力来设置一个灵活的创意和制作过程。例如,我们在虚空中创建了大部分场景,如“圆形剧场”一样。这方面的例子是“热手”的暗影,其中手指上来,抓住她的脸,让她的脸庞融化,我们开始并没有算好摄像头应该放哪儿。我们把行动集合起来,然后用多种相机视图观看,以找到最好的角度和片段。

你为这个项目做了多少数字化?你们是只扫描了人或者也有扫描物体呢?

TM:电影制作里已经有鲁尼·马拉和丹尼尔·克雷格的扫描档案,所以我们得到了这些,此外,我们扫描了饰演Harriet的演员——她的头被花朵覆盖着——还有她的父亲。我们还扫描了Lisbeth的母亲,小时候的Lisbeth,和她的父亲老年的时候。但由于他们没有在影片中出现,我们就找了自己喜欢的人来演。小时候的Lisbeth是项目制片人的女儿演的。

所有其他对象都是我们从头开始创建的。我们已经有了龙纹身,凤凰纹身,因为我们早期就替大卫做好了。

在这个序列中有遇到任何重大的技术障碍吗?

TM:比较有技术性问题的一个场景是丹尼尔·克雷格被撕开——那真的是很棘手的事情。你觉得会很容易,像他妈的龙——我甚至不知道你是否能在镜头中察觉到它,但它会从她的背影中爆发而出——原本应该渗透出来,好像皮肤和龙都是石油似的,然后龙才会出现。但我们怎么做都不对劲。我们一个员工建议说把它做得更像布料一点,这样撕扯效果更加激烈,我们也添加了一些喷雾。这是一个很好的解决方案。这些决定都是最后才做出来的,而我们当时很幸运,大卫没有否决我们。

这的确是一个平顺的过程——而不是考虑到它的复杂性,创意目标和时间表,变成一场死战。我认为这证明了大卫有一个清晰的愿景,Blur的艺术家是如此令人难以置信的能干。

让我们来谈谈流体。

TM:所有都是RealFlow做的。这是一个大工程,时间也很紧,我们从其他专攻CGI流体处理的公司那儿获得了一些帮助——Spatial Harmonics和Fusion CI Studios.

在每个场景中的液体是不同的,有些非常复杂,液体很厚重,有的则很简单。例如,有一个特写是从Salander的嘴唇流出了液体,这是比较简单的,几乎是本来没加上的想法。

但在其他场景,液体对于整体概念更加不可或缺,如“热手”融化她的脸,或者是头颅被扯掉,或者最后一幕,当她把自己从地面挖起来的时候。我们希望污物漂浮在液体上面,然后让Lisbeth被它覆盖。从流体模拟的角度来看,所有这些堆叠的元素变得相当复杂。

对于在Harriet的脸上成长的花朵,那主要是关于花和生死的轮回,但我们需要巧妙运用流体将此与其他所有东西连接。我们想知道,‘我们可不可以让一些液体滴落在皮肤上?我们可不可以在叶片展开时有一点点液体喷射?’我们的任务是把液体融入每一个镜头,对一些镜头而言,液体是概念的一部分,对其他来说则只是点缀。

Fusion CI工作室——龙纹身的流体模拟

因此,关于液体,你有全部这些不同的东西,比如粘度,密度和涟漪。你们是用手工进行调整,或是做出了其他实验呢?

TM:嗯,关于仿真软件的工作原理的好事儿是,你可以严格遵守现实或物理,或绕过其中的一些规则。要精细地控制混乱的电脑模拟相当困难,所以FX的家伙有一个工作的方向,只是要做很多的参数猜测工作。他们运行模拟,我们审查,我就会评论道,‘我希望它在表面上不要滑动这么多。要是它更加浓稠点会怎么样?’然后,他们调整了一些值,并再次运行模拟卡,在此期间有很多的网页要浏览。我走到团队身边,说,‘特么的,我们还有很多事情要做,为啥你们还在上网?’他们会说,‘我们正在运行一个模拟呢!’(笑)。”

制作团队有多大?整个项目需要多长时间?

TM:这是非常灵活流动的,因为它经由了生产流水线和不同的部门。当动画师完成,灯光师就要开工,等等,所以很难说出一个确切的数字。

DF:至于时间线,我想它大概有9或10周,我超过了一周半。可能一共花了12周吧。

还有技术问题:你用的是什么硬件和软件?

TM:我们用3D Studio Max建模和渲染,用Softimage做动画。有些东西,像火和烟雾是使用Fume模拟的,然后RayFire用于硬体动力,比如说地面破裂,Salander出现。RealFlow用于创造液体,然后我们用V-Ray渲染,用Sony Vegas 剪辑,用Digital Fusion和After Effects合成。

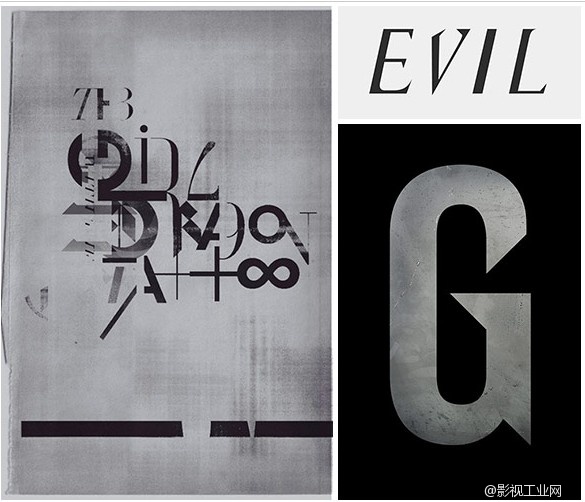

你是否也参与了排版元素?

TM:是的,但也不是。这部电影的标志和字体排版设计是由了不起的Neil

Kellerhouse创建的。我们把他的卓越审美带进片头,将相同的字体和敏感性复制到了字母间距和布局。Jennifer Miller,我们的平面设计师,处理字距,导向还有其他东西。Neil会确认我们的进展,并在我们处理动画和字体位置和我们商量字体排版元素的感觉。我们想以一种纤细的方式来做字体动画,与强有力的图像形成对比。

在早期,大卫说要把一些字体融入液体之中,我们就做了几个国际版,把字体跟液体相融合。但是我们决定字体应该是干净,简单,隔离的。字体是创造有趣构图的关键,它真的很好地融入了这个版本。

尼尔,你是什么时候开始参与进来的?

NK:在《社交网络》(The Social Network.,2010)之后,大卫曾滔滔不绝地描述了他想要的片头处理方式——非常具体。我们有一点时间,所以我就去尝试。一开始,我一直在寻找对称性,在极端之间的平衡:善/恶,男/女等。当时也有担忧说应该根据针对不同的地区和语言而改变它。我们甚至在宣传海报都没有使用处理过的片头!而是用照片充当片头。似乎没有人被那个困扰。

字体处理的主要任务是要尝试并带动起这部电影。不只是电影,而是整个系列。

所以,你总是在想着全局对么?

NK:是的。我试图在片头里融入很多含义。我花了一段时间才能意识到它不是一个真正的片头,它更像一个句子。它是非常简短的。所以这是一个漫长的过程。我们希望这些材料能让那些对故事一无所知的人们有所触动。很多人都知道这个片头,但是不知道这个故事是说什么,用一个句子来传达这个故事是很困难的。

那么,你是怎么开始的?你怎么开始那么做的?

NK:我开始提出想法,然后研究如何将这些可能转化为字体排版。对于最后成品来说,有些东西是离题的,完全陌生的,但你得走过所有的死角来找到何谓不同。你得走这条路,然后去失败——很多次

因此,你最终做了多少个初步概念?

NK:很多!我的意思是,很多是重复的,完全不同。我弄出了很多失败,但是当你冒险时通常可以找到一丁点儿有趣的玩意,过了一段时间,所有这些部分和碎片可以积累起来创造出什么有趣的事情。

大卫给你的每一个点子多少反馈?

NK:这一切都要过他的眼,他非常投入。他有远见。我的意思是,要做出漂亮的图片并不难。要做出有点与众不同,但是又完全合适并真实的东西就难得多了,而这正是我们追求的。

那么,你是同时着手海报设计和字体工作,抑或是分开来做?

NK:它们是同时创建的。你越接近真实的东西——如果你有很好的理由做出自己的决定,可以谈谈你的想法,充作解决方案——就越容易让别人接受他们从来没有见过的东西。

海报及其他平行材料是如何发展的?

NK:大卫与摄影师Jean-Baptiste Mondino一起工作。你可以从照片的品质看出Mondino和他的摄影对象之间存在一种很自在的关系。能有优秀的摄影帮助是我们的奢侈。我还没有看到像这次这么全面的摄影。这真的给了我们的营销材料很多回旋余地。

其实,挑选二级字体很好玩——我们选择了Jupiter字体。我绝没想过这么做,但大卫有一些非常具体的考虑。他向我形容,我去寻找它,并送给他一些选择。最后我们决定为“邪恶必与恶魔一同被驱逐”(Evil shall with evil be expelled)的台词选择Jupiter字体。我认为这个字体真的很美。它有很多连字和多字符选项。

关于该行台词:我们在IM上一起讨论,来回交流想法,我给他发了一些瑞典谚语。我想大卫跟Stellan Skarsgård提过,然后Stellan Skarsgård就把这些谚语从瑞典语翻译成英语。这正是那句“邪恶”谚语的来源。Blur工作室在最后的序列中把演员和工作人员的名字动画化的很好。这是非常隐蔽的。

大卫,我们注意到观众有着很有意思的分裂:有的非常喜欢片头,有的却感觉这个片头来错了位置,跟整部电影太不搭界。这是你有意为之,试图推动人们的反应或只是想冒创意上的风险?

DF:是啊,我也这么认为。它对我来说似乎并没有什么风险。我认为有一点很重要:如果你要独占人们整整2小时40分钟的时间,就得小心行事。如果再拍2分钟没啥好处,那就别这样做。但如果我可以激起一种情绪或让观众对我们要谈论的东西有所准备,我就会觉得那是值得的。

很多人对宣传海报都很失望。他们说,‘这不是电影的一部分。’而我没有给出任何回应。对我来说,那是一张把电影中的两个人物拍的很好的照片。

你对成品片头满意吗?

DF:是的,确实如此。我的意思是,我才不想再花半年来做这玩意呢!你说是吧!但我对制作片头的经历十分满意,在这方面它是一个彻底的双赢。我不知道要是有更多时间我们会不会做得更好,我不知道我们会不会让观众觉得它“放错了地方”。但我可以诚实地说,我觉得我的感觉还会跟现在一样。

Tim,你说Blur工作室会不会做更多的电影作品,尤其是特效或者片头的工作?似乎Blur工作室正朝着这个方向努力。

TM:这一直是我们的主要目标之一。我们要制作我们自己的电影,并继续与有远见的电影人合作。这并不是说我们要减少目前的任何工作;我们爱做游戏动画和广告。这在本质上是关于创意想法——如果它有趣又富有挑战,我们就想去干这项工作,无论格式或地点。

你要跟大卫在未来进一步合作项目吗?

TM:哦,是的,我们喜欢与他合作,而且我们已经和他讨论了几个未来的项目。在电影制作协作过程中最好的事情就是,你能找到你喜欢并信赖的人;这不仅使过程更愉快,还能产生最好的结果。

本文为作者 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/131225