【行业对谈】李屏宾: 摄影师是电影灵魂的捕捉者,不能只剩下开机、关机

李屏宾:一个既陌生又熟悉、彷彿很遥远却又如此贴近的名字,二十几年来,总是如同光影闪烁般,在大银幕上浮现然后流逝,来去不留痕迹、却又处处如影随形。不知不觉地刻画在电影观众的脑海里,同时也清晰烙印在电影史的扉页上。的确,当代摄影大师的味道总是令人难以忘怀、历久弥新。

他七零年代从中影的摄影助理起家,很快就受到了名导演的赏识,进而担任了王童导演美学代表作《策马入林》以及侯孝贤导演早年的经典自传作品《童年往事》的摄影师,展现了无限潜力。八、九十年代的李屏宾,除了与侯孝贤导演持续密切合作,继续拍摄了《恋恋风尘》、《戏梦人生》等多部获奖电影,也转往香港,致力于发展警匪、武打、喜剧等多种类型电影的摄影工作,担任过王家卫、许鞍华、张之亮、刘镇伟等风格鲜明却迥异导演之摄影师,奠定了全方位的专业水平,如今已经是扬名国际的摄影大师。

身为极具代表性的亚洲摄影师,这几年他的作品量非常多,也都是在和年轻的导演合作。《七十七天》是李屏宾的最新院线作品,讲述的是主人公孤身穿越羌塘无人区的故事,在电影上映前,我们也得有机缘和这位摄影大师聊了聊摄影和创作观念。将近2个小时的聊天,让人再次感觉到电影人的力量,以及作为一名摄影师,他如何捕捉电影的灵魂。

前方预警,文章料非常多,大概可以分为几个部分:

1,“眼见非所拍”,拍摄现场单调的情况下,一个摄影师如何发现美。

2,科技发展迅速,摄影师应该如何自处?

3,如何赋予影像魅力?

4,如何把影像的魅力和叙事进行结合?

5,怎么看待影像风格,保持共性和个性的处理。

6,怎么看待和侯孝贤导演的创作变化以及如何保持创作力。

电影《七十七天》是以探险作家杨柳松77天孤身穿越羌塘无人区的真实事迹为蓝本创作。电影中,在生活里迷失了自我的男主徘徊在雪域高原独闯无人区,影片女主身体残疾仍然乐观面对生活,她让他坚定了去尝试世人眼里无法完成的无人区奇幻探险之旅……两个非常状态下的真实人物,真诚、勇敢的面对命运选择挑战,不懈的追寻着内心最初的梦想与真正的自我..电影上映中,抓紧观看哦!

杜昌博:您参与《七十七天》这个项目的动力是什么,如何去选择一个项目?

李屏宾:缘分,我觉得人跟人都有很多缘分,什么事情都已经在那边,勉强不来的。摄影是被动的,但是我有选择性。我大部分都是没有看过剧本就接工作,因为我觉得,如果两人见面就觉得不舒服,你说的我也听不懂,也没兴趣,合作已经没有必要了。

另外一种就是导演一说这个故事,我就被吸引住了,这样我会觉得很迷人。我们现在的电影基本上都忘了拍电影的目的,完全都是当下娱乐完就结束了。所以听到《七十七天》这种故事,会有一个冲动去参与。我也被赵导的善良跟诚意打动。为了联系我,他们花了很久的时间,所以也让我觉得很不好意思。我觉得真诚很重要,真诚的去做一个事情,真诚跟朋友来往,去追寻拍摄的时候,把最好的当下掌握,那我觉得你就会累积出一个能量,你去了那里,老天就会给你。真的是这样,我遇过太多次了。本来什么都没有,但是你坚持一个东西,好像一下子天就变了。

《七十七天》剧照

《七十七天》剧照

当我和导演沟通交流后,其实我压力很大。我是个理智的人,所以我第一个想到的是我的身体可不可以,因为我觉得身体和安全最重要。请我去山上,万一我的身体不行了,这么大的队伍怎么办? 我们去追求一个理想,理想是要付出代价,但是我们不能去牺牲身边的朋友,这是我和导演最大的顾虑。不是每个人都可以在高海拔工作,而我自己比较幸运。

另外一个理由当然是因为可可西里很迷人,我们去拍《七十七天》,其实主要目的就是要冒险,而且我们希望找到那些隐藏在无人区的壮丽山河跟景象,呈现在电影里。所以,我们必须要有很好的影像,不是说影像取代故事,而是旁衬这个故事。除了去展现那些冒险的过程,也可以让大家看到更多壮丽,神秘,厚重的山和地。

《七十七天》剧照

《七十七天》剧照

杜昌博:和新导演合作,从摄影创作的角度讲,在工作、内容、职能分配上,以及在日常的具体技术问题处理上,你觉得有什么不一样。

李屏宾:一般到了现场之后,我会先说出我的想法,让导演选择,合作的方式还是以导演为主,电影是导演的,我只是这个过程里面的一环,这一环当然很重要,但这个重要性只是让导演把文字跟想象变成影像而已。

我的工作态度是怎么能够把导演所期盼的,用最好、最简单、最快的情况下呈现出来。电影是导演的,不管是新导演、老导演,我的态度一致。老导演他们会更比较清楚他们想干什么,而新导演常常就很客气,其实他们也很清楚要什么,但他们想看你能帮他们做什么。他们会给出一些信息,看你怎么做。我喜欢跟新导演合作,因为新导演有‘比较没有规范’的想法。而老导演他们基本上都已经不和我交流了,就让我去拍。

杜昌博:因为是在高原拍摄,您的拍摄器材都非常精简,那对于您的拍摄工作方法和运镜的方法,有什么影响,你怎么去面对这样的挑战?

李屏宾:我拍片器材一直很少,用灯举例,我所用最大灯就2个4K而已。到了我们拍《七十七天》的时候,我们只有一些电瓶灯。因为在可可西里没有办法发电,所以只带一些电瓶灯和一些小灯。

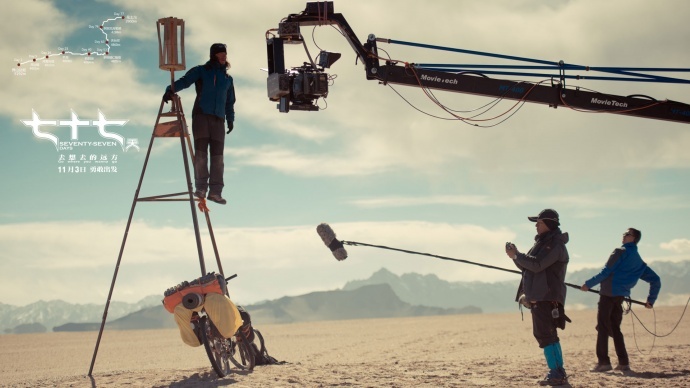

其实更重要的是因为土地太大了,整个都很辽阔,所以去曾现这个情境之间的动感很重要。整个故事都是在往前走,如果采用一般的移动方式是看不出当地的特色。所以对于我们最大的一个最困难就是带了一个升降机。在沙漠或者是山野里,不容易去找到一个高点,而这个升降变成我们一个非常重要的工具,它可以从高处看的更远,把更多层次呈现出来,所以升降机大部分取代了我们的移动轨道。

《七十七天》工作照

《七十七天》工作照

杜昌博:因为是日外拍摄,又没有大的灯具。而高原的光线变化很快,在同一场戏里,可能它你很多气氛。在同一场戏的气氛相接上,你当时是怎么处理的?

李屏宾:我喜欢比较真实的光,我觉得好的方式就是一个整段系的镜头来拍摄,那可能拍两三个不同的方式。那所以变的速度很快,光影也会有连接,然后剪接的时候也可以剪的很零碎,也可以使用的很完整。

其实拍摄这个故事的困难在哪?就一个演员一直在山上在走,一直往前动,怎样把每一天的变化,怎么把每一次的光影呈现出最好的这才是很难的。在可可西里很多地方都是一马平川,很考验你如何去拍。

所以很多时候我们在现场用最土的方法去做很多效果。比方说盐湖上面的颜色,包括湖面的结冰,那是我在现场做了很多的色片,而不是我们眼睛看到的,眼睛看到非所拍。很多时候现场是很单调的,但它本身会有一些迷人的地方,这都需要你把它找出来。但有时候肉眼看不到,所以我自己平常我会戴太阳镜,而这个太阳眼镜是偏光的,就是会看到比较漂亮的光,把杂光拿掉,这样我就可以在每个现场看看怎么增加一些处理,让这个现场更完整。

《七十七天》剧照

《七十七天》剧照

杜昌博:在拍摄的过程中,光色的控制上,用到的色片有哪些?

李屏宾:我觉得,一个摄影师应该在现场创作,并且现场创作的过程非常重要,要在现场把你想拍摄的东西尽量的完成。《七十七天》在后期几乎没有调光,只在后期做了一些颜色上的修补。像《七十七天》在现场的滤镜怎么使用很重要,滤镜我用的很杂,不统一,因为拍摄的时候时间不固定,有早上有黄昏或者其他时间,色温是不同的,所以我会准备几块滤色片,到了现场以后去修正。但是我心里会有一个数,怎么样维持统一的色调或者是每个场景是怎样的,我会先把每个场景最好的那些细节呈现出来。

杜昌博:您有没有要求后期做一些LUT在现场用?

李屏宾:我喜欢把错误留下来,在国外DIT是现场可以修光给你看,在国内就是负责档案储存。所以基本上我只是希望他们能够把我所处理的完整的呈现,其实这个要求已经很困难了。因为现在有太多的软件,太多可能和选择,所以形成了没有选择,不容易找到一个标准。

我认为先进的科技是一个选项,你可以用也可以不用。但如果都依赖它们,那工作就很无趣了,因为摄影不能只剩下开机、关机,缺少了对美的判断。怎么让所谓的“美”能够呈现出来,这是摄影师在现场要做的。后期能够制作的,是所有人都能做的,也是每个片子都能做的,它不属于你,而是属于工业。当然,如果是制作一个属于工业的影片,用这种处理方法,我认为是应该的。

这次在拍摄器材上我使用的是F65,那么辛苦去这么远的地方,所以应该在器材上讲究一点,把好的质感呈现出来。我不是在说哪个器材好,而是我觉得在数位发展的过程里,大家都受了很多伤害。比如说美学降低了,很多电影常常都是模模糊糊,那是因为设备表现不出那么好的影像,他们其实也花了很多钱,也有很多人努力的做技术,但是都因为早期的数位设备表现不到,所以受到很多伤害。我觉得所有努力要呈现出来,所以我用了现在这个牌子,不是我爱它,是因为我觉得它还有这个能力把大家所付出的辛苦呈现出来。

《七十七天》工作照

《七十七天》工作照

杜昌博:所以器材发展到今天,有很多更轻便的器材可以选择,索尼F65在这一代机器里面,其实个头还是比较大的,也很重的。在一个高海拔地区拍摄,其实重量对摄影师体力的消耗还是有很大影响,您为什么还在坚持用?

李屏宾:有一个笑话,在底片年代有一个法国导演,请一个器材公司帮他研究一个小的摄影机,这样会轻巧一点。到了拍戏的时候,他很得意的跟女主角说:‘我们现在的机器很小’。那个女主角掉头就走,因为她感觉不到导演对他的尊重。

所以很多演员、明星,没有光他们就没有彩,就呈现不出明星的气味。有一次我跟朱丽叶·比诺什工作,我就跟她讲:我的灯都藏起来看不到,她说没关系,可过了一会儿她就跑过来问我说:你什么意思,没灯不行的。所以灯很重要,设备也很重要。

当你用大机器拍一个明星、演员的时候,他们会更有信任感。当然,轻便也重要,但我觉得所有的形式、技巧都是辅助,不能变成主流,最重要的还是内容,还是你怎么说故事,这些小的设备是来帮助你而已。

杜昌博:你如何去选择一款摄影机?

李屏宾:这个探索我也是有一个过程,比如我在拍《挪威森林》的时候,那是我第一次用数字摄影机,我也不懂数字,我觉得我在拍电影,我管你是什么摄影机,所以我不在乎,我没有特别去了解这款机器怎么样。反而是他们跟我讲一些东西,我都扭曲掉,这是一个方式。

拍的时候,我拿了很小的数字摄影机,它可以拍照也可以摄像,然后我每一个镜头都会用这个机器记录下来。在调光的时候,我会请他们把我的储存档案(小摄影机拍摄)放给我看,完全不输我们在用的专业摄影机。甚至这个傻瓜机呈现的演员皮肤比专业摄影机还漂亮。一个傻瓜机到达了这个效果,是什么道理?最终还是光。光好,什么机器拍都可以,光不好,再好的摄影机也没用。所以我觉得最重要就是自己要训练审美,怎么样把最好的东西,用简单地方式把它掌握住。

《七十七天》剧照

《七十七天》剧照

杜昌博:《七十七天》这个片子导演又是主演,因为他的身份是双重的,这个重叠的身份是怎么处理的,您觉得和普通的拍摄有什么不一样的?

李屏宾:我很依赖导演,因为他很熟悉那个地方,他很了解那边的天候和环境的困难在哪。当然,我觉得他也很相信我,他把他的想法和故事全部告诉了我,我也觉得这个很有趣。有的时候不是非要严格的说怎么去区分导演做什么,我做什么。

我觉得导演做事情有一个原则,他很真诚,真诚真的很动人。所以很多时候,我愿意帮他,我觉得真诚是最重要的。我们的拍摄环境非常艰苦,所以我会跟导演沟通,他想呈现什么,或者有时候我也会提供我认为不错的想,问导演要不要拍下试试。其实工作起来,你越替对方着想,合作就越容易。有的时候大家拍完戏就会变成好朋友,我跟导演现在就是很好的朋友,因为大家一起经历过挑战。

这次的合作我觉得很好,为什么?因为我觉得就是挑战。片子的主题是冒险,而我们上去拍,也是冒险。除了高山以外,可可西里还有天候的变化,并且随着深入的进入,危险就越大。整个事情,都在风险里面中,但我觉得在最困难的时候没有退路才有最好的,才会全力以赴。所以我常常都很喜欢这种感觉,在没有选择的情况下,必须产生了什么。很舒服的环境,你可以拍很好的东西,但是它留不住,观众看后也不会记住,因为这样美的东西很平凡。

每一次在最困难的时候,不光是影像,我觉得人跟人之间,朋友之间,团队之间,那种向心力,那种合作的关系也是不一样的。像比如说我们去了无人区,后来我在和我的团队合作,他们都非常感谢我。其实我也非常感谢导演。因为他们想这辈子不可能再去了,也不可能那么深入的去无人区的不毛之地。我觉得人生就是这样,很多事情也讲机缘,不是你可以选择。去了当然有风险,但是那个风险其实对很多人,一辈子都有影响。

《七十七天》剧照

《七十七天》剧照

杜昌博:您在拍摄的时候,怎么用影像呈现人和环境的关系?

李屏宾:常常开玩笑跟朋友讲,我们不能把真的拍成假的,现在科技太发达,很多人都用特效、动画什么的。所以有的时候你很专注的在现场去呈现一个影像的时候,会很担心别人会不会觉得是后期做的,现在一个真假不分的世界,是很为难这些真的愿意创作的人。

我常觉得“天地人”是我们的中国文化,所以我们拍故事不能只是在说。我常觉得自己用环境把情境跟故事同时发展在影像上是最有力气的,但不是说每一次都有这个机缘。因为很多片子“天地人”不具备,只具备一个“人”,所以也做不到什么,我也不能变魔术。所以有这个机会的时候,我就会全力以赴,去观察当下。

很多时候我们都是当下觉得,当下看到远山上有一块黑云,就跟导演讲,要不要找个替身去里面骑个车什么的,拍出来都很震撼。我常喜欢说老天给你什么,你要观察,每天都有东西,但是你看不到这个东西,就是不存在,没有用。给你的风、云、雨,合不合适你的故事内容?所以现场的感觉很重要。每天面对那些新状况的时候,很有挑战性,也很有期待性,这是摄影很迷人的地方。

拍戏的时候,大家都有很详细的分镜,但如果都照这个去拍,一样可以出一个好看的故事,但是拍不出“人和土地”的关系,季节给你的感觉,和故事磨合在一起可以更动人。我常常觉得我们现在的工作方式还是100多年前电影刚刚开始的时候,那时候因为人们看不懂电影,所以需要很详细的分境。现在要拍让人看不懂的电影,只有大师,所以不用担心了。我觉得传统的工作方式我们要遵守,但不必死死的追随,可以灵活去用,可以更改。

杜昌博:现在的科技特别发达,您如何看待特效,又如何去和他们合作?

李屏宾:我特别不相信特效,不是它好或坏,因为这个不是我们的文化。有可能在使用上我们已经超越了别人,但我觉得重要的是:别人都做过了,我们能不能做新的?如果都是重复,那就不会有惊艳。所谓“新”也不是要很困难,而是对这个要有概念:简单、新。我和特效的合作,每次都会给他们很大的压力,其实我很关心他们,但压力必须很大。我拍钮承泽导演《爱》的时候,有一个10分钟左右的长镜头,特效公司给了很多方案,但都是别人都用过,我就说这个会没有办法开,‘你告诉我们的我都会,我们今天要开的是你也不会,我也不会的‘会’,这才是我们要找东西’,后来做出来效果还不错,其实《七十七天》也是这样。特效部门我会给他们压力,让他们觉得必须要做给宾哥看,所以后来做的很好。

杜昌博:在特效合成镜头中,外景实景拍摄和摄影棚拍摄的光线匹配上,有没有什么具体的经验?

李屏宾:其实这是一个很大的难度了,因为需要好几个不同时间、过程的磨合。我个人来讲,其实我需要跟他们确认、了解他们的能力和他们的情况。如果拍特效镜头的时候,我希望有个代表特效工作的人在。

比如《七十七天》也有一些男演员跟两只狼打斗的过程,因为是在荒野里拍的,所以拍的过程我们要想象狼的动作,这个狼的动作特效可以做的那么好吗?因为都是在想象,导演、机器、特效,三个是不一样的状态,怎样可以让他们变成一个事情?这个其实就是一种沟通。之外,影像的部分,怎么样去掌握演员在表演这个过程里面狼的位置,狼的形态。有的时候我们可以先做一个视觉预览的影像参考,有的时候就真的是需要去想象和保留空间,所以这个张力很重要。你如果只是拍到很平整的画面,但是没有动感,没有张力就没有真实性,这些东西在《七十七天》里面有,我不能说太详细,需要你们要去看。

杜昌博:在您的《乘着光影去旅行》的纪录片里面看到有一个细节,您当时去逛古董市场,然后从一些陶片的色彩上有一些启发和触动。那么就是在拍《七十七天》的过程中,视觉上你有什么参考,或者有一些规避?

李屏宾:其实我是先锻炼我身体,不要变成拖累。所以我那时候答应导演之后,我回家以后常常去爬山,就是身体要,最起码不能变成一个大负担,造成大家的影响,影响大家。所以第一个先锻炼我自己的身体,觉得还可以的情况下。但是高海拔你不知道,运动也要增加了。

另外我是相反的,我是不做参考。参考是在平时,平时东看看西看看,多看看建筑结构或者印象派的画,这样多去积累。反而是每一次拍片的时候,别人给我提供说你要不要看这个片子,我就连想都不想,为什么?我觉得看完都会被影响,会让你常常陷入痛苦,做完之后,和它很像怎么办呢?如果不想和它一样,需要怎么办?我之前拍过一个电影叫《策马入林》,之前有一个电影叫《七武士》,因为那个时候国际交流很不多,《七武士》我只看过一点点,完整的影片都没有看过,但是拍完有人说很像《七武士》,但我真的没有看,就是不参考,我觉得这种参考反而是影响你创作。

杜昌博:高原的风景非常棒,行业内把您称为“光影诗人”。因为电影是叙事型的影像,影像本身的诗意性和他的叙事功能性,您是怎么把它非常完美的柔和在一块儿?

李屏宾:“光影诗人”的称谓不敢当,这让我压力很大。其实我只是喜欢,我喜欢中国传统文化里面的诗画,每首诗都有影像,它可能和我们的影像稍有不同。

我觉得它有留白,中国的诗词和画里面,每个人都有自己情怀跟人物的感觉。每幅画大部分画家都会留一首诗在上面,呼应影像,所以我喜欢这种感觉。我常常讲说,我拍的画面里面可不可以有诗的感觉,这是我的想法。但是拍起来其实很困难,因为我不能为了我拍,就忘了大队每天的故事,成本预算、工作进度,所以要有合适的故事的时候,我怎么样可以把那些光、色去留白,让人家去想象。这个其实我到现在还在琢磨,也不是每一次可以做到这个事情。

《七十七天》剧照

《七十七天》剧照

杜昌博:可能早年大家会特别强调自己的个性,但是后来可能会有很多共性的东西,这是特别有情感打动力的,特别有精神的一种影像,反而会从极端地个性,然后回到人类情感的共性里面去。你是如何看待电影影像里面的个性和共性的这个关系?

李屏宾:第一个,你先不能追求:我要干什么,当然是要有这个理想的,这个理想是就是所谓的影像风格吧。风格其实需要累积,别人说这些人有什么风格,其实是他多少年累积下来的。一次是造不成风格的,但是可以用风格去形容,说我们这片子的风格是什么,但这不代表风格。所以我觉得其实这些东西的共性都是自己的,只是你怎么把你的人生跟剧情放在一起,跟你的故事放在一起,然后这个故事的文字给你什么,启发你什么。那当然有的时候你没遇过,比方未来的片子或者是我们拍当代,你没有经验,那怎么让它更摩登?你不能每一次都为了保持一个个人对影像的执着,永远沉淀在一个同样重复的过程里面。

所以我自己觉得美学的创作是多元的,而且必须全面。只有全面之后才会看到你,就好像侯孝贤导演,无论他怎么拍,你一看就知道这是侯孝贤的,我觉得他这里面有他的风格了,他也没说他有这个风格,但是大家一看就知道是他,包括黑泽明先生也是一样的。

这些东西还是个人的累积,因为每个人有不同的喜好,比方有人喜欢白的,其实在白里面也可以找到美学。以前的人是留白,那我现在自己想留黑好了。我的留黑就是所谓的留白,我说留白,有的是形容的留白,有的是画画留白。比方从元朝开始,中国古典画里面,天、水常常不画的,可能只是两条线而已,但你就感觉到深远、波浪,这也是种留白。那我现在,我觉得我喜欢黑,我喜欢厚重,我喜欢黑中有黑,黑里面还有细节,那我就找黑来留白。我觉得每个人可以找自己,当然这个是要很长时间,所以要自己训练自己,去看你喜欢的东西,去接触。但你也不能太单一,比方我拍过很多香港的动作片。黄飞鸿、方世玉,还有很多社会写实打斗片,那为什么去拍呢?我刚才讲多元,你要懂,你要都明白以后你才能掌握。

李屏宾和侯孝贤导演

李屏宾和侯孝贤导演

杜昌博:您早年和侯导合作,后来到香港和王家卫导演合作,现在更多的是和年轻的导演合作。在你和他们合作创作的一些作品里面,无论是电影的评论者还是观众,把这个电影影像称为“王家卫的影像”或者“侯孝贤的影像”,从您作为一个摄影师来讲,您希不希望在这些电影里有自己独特的标签,希不希望观众和电影评论者看到自己的影子?

李屏宾:我觉得那只是一个说法,其实不重要,电影是导演的,我计较这个的话,那我可以先去做导演。其实我觉得所有付出都是因为合作的关系,或者是你喜欢的故事或者是你想去的地方,还有一个就是缘分,缘分最重要。有一些人会追求想做导演,包括很多摄影师做导演,不一定是为了所谓的影像风格。但是大家都说这个是“王家卫的影像”或者“侯孝贤的影像”也是对的,因为这个电影是他的。但是在细分的时候,大家还是会谈到李屏宾、杜可风什么的。

《花样年华》剧照

《花样年华》剧照

明白的人都知道,导演不是万能的,导演不是全都懂的,最好的导演是统御、用人,他把那些职责分给不同人,这些人替他完成,所以才会有再次的合作,才会有长期的合作。比如说我跟侯孝贤导演有长期合作,我觉得就是一个依赖,一种互信。他觉得,‘我每次给你个难题你都可以克服,那我就只要想难题就好了,反正我也不知道怎么处理,我就给你一个难题。’比方我跟侯孝贤导演合作就是这样,他从来也不会要求什么,但是他每次都给你一个新的难题,有时候会提示你一些,比方他会说我要看到很多细节,质感。他也不会管你的影像怎么拍、怎么弄,拍唐朝的时候(《刺客聂隐娘》),有的时候是我主动跟他们讲。比方我跟王家卫合作《花样年华》的时候,我会跟他讲说,建筑本身就是一个洞,门口就像一个洞,其实有的时候是可以,不一定要有一个形式。所以后面我们也拍了一些他们在黑黑的吴哥窟的那些廊道里面走动,其实这个就是互动。

《刺客聂隐娘》剧照

《刺客聂隐娘》剧照

比方我拍《刺客聂隐娘》的时候,是我先把影像风格跟侯导讲,要不要像傅抱石的水墨画,“天地苍茫,人物很小,天地人混融一体的感觉”,狂野,没有规范的线条里面呈现出一个那种壮阔的山。当然我拍不到这个,因为他是画的,我们也找不到这种景,这只是一个方向。那其实在沟通过程里面,你就慢慢就会找到一个可行的,可能的,靠近这一次影片的一个影像。

我觉得过程比较重要,谈不谈李屏宾已经不重要。像我说过好几次,比方我刚去香港,许鞍华导演有一次跟我见面吃饭,她说你很没有风格,你什么都拍。我觉得其实你要先会,比方我会拍动作片,拍的很好,每个人找我的时候我不拍了。包括今年还有很多片找我,我都没有拍。因为我觉得我会,但是如果我不会,这个我受不了。因为我很喜欢看动作片,过去没有特效,很多人在天上飞,都要靠摄影师拍出来,这些摄影师都是我的偶像,当我参与之后,我会了,我也超越了某些人,我觉得够了。比方数位,我们从底片开始,数位、特效都是新东西,我觉得就是一个摄影师,除了你喜欢的方式、结构、线条之外,你要广阔,要都会,不用都专,但都要明白。

《童年往事》剧照

《童年往事》剧照

杜昌博:您和侯导的合作,其实是大家一直经常谈论的。到现在您和侯导的年龄都增长了,大家的经验值也都提升了,可能美学观、电影观念有很大的变化。你觉得和侯导之间的合作方式和早年的时候有什么不一样的变化?

李屏宾:其实变化不同的是题材,我特别佩服侯导演,因为他每次都不一样,每次故事都不一样,然后电影的看点还是侯先生的电影。我觉得合作方式其实是有几个阶段,这几个阶段里面比方刚开始的合作。他以前不懂光,也不懂镜头,因为他之前合作另外一个摄影师陈坤厚是我的师父辈的人,侯导非常依赖他。跟我合作的时候,很多地方我全改了,因为他给我的故事,我觉得可以用最生活的光色去拍。所以以前在现场很少看到专业的灯光,我都是用生活中的灯光来做光源。

从那次合作开始,他开始慢慢对影像有兴趣,就不断地给我难题。比方他觉得没有光很有意思,就尽量不要让我用灯。那时候我的能力也没有那么好,但是我也喜欢这种方式,我们就一起琢磨,琢磨出一个少灯,然后真实的感觉,有一点点味道,有一点点情境,这是第一个阶段磨合。这个时候镜头基本不动,但固定有固定的难处,镜头很强的时候,所有的缺点都曝露在这个镜头里面,包括表演,光色。

《海上花》剧照

《海上花》剧照

而第二个阶段是动,我拍《戏梦人生》的时候开始动,但他在剪辑的时候,把动都剪掉了。它有个过程在这里面,在《戏梦》到《南国再见,南国》过程里面,除非车动那没办法,反正我镜头摇摆、移动的都不喜欢。然后到了《海上花》的时候,因为是一桌人吃饭,那怎么拍?我就放了一个轨道,反正慢慢的游移这样子去呈现那些人物跟那些内容。《海上花》之后,他不能不动了,固定他也受不了。但是《海上花》之后他就比较不参与影像,他甚至怎么拍也不管。人家访问他的时候,他就讲,我到现场后,都摆好了怎么办,拍出来不错就用了。当然这是开玩笑,比方我们拍《刺客聂隐娘》,那个电影有一个纱前的蜡烛,他还没有来我就摆好了机位,其实我们合作方式,都是我准备好等他来,如果导演如果想做别的我们就改,也没有说一定要这样子。这样子合作久了,他相信你可以找到他想呈现的。

杜昌博:对一个摄影师来讲,和这样的导演合作是一个特别舒服的状态?

李屏宾:不对,这个特别痛苦,当然舒服也是对的,就是做东西可以照你的想法,自己去找一些你想追求的影像内容,但是压力很大,万一不好呢?当然不会有人说你拍不好,但是别人能看出来的,你也会伤害到人。因为你的影像,影响了导演的整个片子,这个压力就很大。

杜昌博:您同时期的摄影师,包括导演,很多作品都被人认为是一个传奇、经典。但是您这几年,在创作上一个是拍摄量很大,第二,您的影像仍然具有当代性和先锋性。从您个人来讲,您是如何让您的影像一直保持这样的当代性、现代性和先锋性?

李屏宾:观察吧,电影还是要摩登,对不对?今天我们拍一个十八世纪的故事,也要用当下的眼光去看,而不能用传统的方式去拍,那何必再拍呢?

这个摩登不是流行的摩登,就是现代感,现代感很重要。比方《七十七天》,如果拍出来就是那种我们熟悉的那种大地样貌的影像,也可以。但是我觉得它就不够现代感,就不够有吸引力。而且我觉得要超越现代感,要稍微过一点点。事实上很难,因为现在各种设备拍摄东西太容易了,以前一听摄影师,大家都会觉得很专业,现在大家都是摄影师,大家都有最好的设备。常常我觉得很多小孩子拍的都很好,因为他没有框架,所以现在找到专业就更困难,专业就是要变成“更专业”。