《刺客聂隐娘》美术指导黄文英:创作的致命问题就是被预算限制了想像力

穿越三生三世,电影美术的时光透镜

讲者:黄文英

时间:2020年7月13日(一)14:30-17:30

地点:台北文创大楼

文字记录:朱卿锋

图文出自金马影展执行委员会,经授权转载

我其实不是一个很擅长讲话的人,所以这也是为什么我可以跟侯导合作这么久的原因。我在美国求学的过程里,社会化都是在美国形成的,美国的方式是在台面上解决问题,当我回到台湾时,其实挫折感蛮深的,因为我发现华人社会里,好像习惯在台面下解决问题,所以我也适应了十年之久,才慢慢让锐角被磨光了,其实我一点都不喜欢这一点,当一个人的锐角都被磨尽,这个人还有什么个性可言呢?

我觉得可以有自己的个性,可是进到团队工作时,公私要分得很清楚,你应该要有什么样的工作态度跟职业伦理,这是你在进入业界,当助理的过程里就要被培养,自己要有这样的认知,这个讲起来是有点抽象。

我与侯导合作的影片中,今天只挑一部片《最好的时光》,因为这部是我们拍的所有片子里最快乐的片,不只是美术组、服装组,还有灯光、摄影跟制片组,大家都感情融洽,我觉得这是拍片最好的状态,人不多但志同道合,可以互相支持,一起解决问题。

这部片原本想找三位导演一起拍,我、钟孟宏、彭文淳各拍一段,后来另外两位导演去组公司,所以就弃我而去,我跟侯导说还是你自己拍吧!我原本要拍的是1911年那段故事,因为我注意到王香禅的故事,一位台湾很有名的艺妓、跟连雅堂斯文地往来,这段男女之间互相欣赏对方的情怀与才气,让我很感兴趣。后来侯导说他可以拍1966年那段故事,那是他年轻时的真实情感,当年他当完兵遇到喜欢的女子的故事。第三段是2005年,因为刚拍完《千禧曼波》,舒淇也是我见过变化最大的女子,从拍《千禧曼波》到《最好的时光》,她的样貌有很多变化.某方面因为舒淇的关系,侯导综合她身边一些人的故事,就拍出了第三段《青春梦》。我们都觉得侯导去找资金是最快的,整个片就由侯导来主导,一开始就设定三段情感,三个不同的时光,应该由同样一组演员来贯穿这三段。

什么是最好的时光?

一种不再回返的幸福之感。

不是因为它美好无匹 所以我们眷念不已。

而是倒过来,是因为它永恒失落了,

我们只能用怀念召唤它,

所以它才美好无匹。

天文是侯导长期合作的编剧,也我见过最有才气的女子,这几句话都是天文写的,什么是最好的时光?其实过去不是真的最好,重点是因为它再也回不来了,所以它才那么美好,才让人那么眷恋不已,天文下了这些注脚,所以我们就往这三段迈进。

本来在那个时间点我很有企图心想当导演,然后我又回来继续做服装跟美术,当然服装跟美术也是我的最爱,我在美国受到的训练就是美术指导跟服装设计,我很热爱自己的工作。我接触的每一部电影,也是接触不同的世界,我一直觉得能进到电影圈是一件很幸运的事情,也是一连串意外连结在一起,也不见得都是意外,如果你从小对每一件事情都有自己的眼光,慢慢就会往那个方向走。在我们这一行,不管哪一个部门,一定要培养自己的眼光,不只是看人、看事物的眼光,包括你挑的每一个镜框、穿的衣服,都要培养眼光,其实电影就是一连串的选择,人生也是,你为什么会走进这项career(职业)?或你身边为什么出现这个人?都是你自己不知不觉地选择。

刚刚说了这三段的由来,第一段《恋爱梦》是1966年,这一年就是侯导当兵,放假的那几天,追求先前在弹子房遇到的心爱女子,在那个年代台球间的记分小姐不会在一个地方待太久,一个年轻男子第一次对一个女孩子有了无以名之的迷恋,他利用放假只有一天一夜的时间追寻她,认为她是在生命中那段时光最重要的女子,就是一段追寻的过程。

第二段是《自由梦》,可能是王香禅跟连雅堂的故事,也可能是在蒋渭水死前陪伴他的一个女子的故事,那个年代的男人其实是在艺妓和酒店里谈恋爱,因为以前都是媒妁之言,所以很难通过婚姻找到相匹配的女子,那个年代的艺妓其实是很有才华,琴棋书画都精通,具备着不同才艺的女子,所以她可以在属于自己的空间里,招待这些生意人,不论是唱南管或弹琵琶,他们是彼此欣赏的。在三零年代以前的酒店,男女之间的互动很绅士优雅,是以情谊跟才华互相吸引的。

第三段是《青春梦》,男生是摄影师,女孩子喜欢电子乐、组乐团,其实都蛮另类的,这些女子的职业都不是主流,其实拍电影也是这样,去想出别人没想过的东西,要拍就要拍出别人没有想过的东西,不然怎么可能进到国际影展的竞赛片呢?如果去怀念童年往事,拍出来的风格像《罗马》或《新天堂乐园》,那我是评审一定会觉得你是不是应该要拍出自己的风格?

培养判断力选择志同道合的伙伴

为什么可以跟一个人工作那么久?一定是因为气场是一样的。我可以跟侯导、宾哥、廖桑、杜哥,或跟张震、林强工作那么久,一定是我们磁场相近,志同道合才可能拍出好电影,凭你的眼光去寻找可以一起拍片、跟你志同道合的人,靠你的选择跟判断力,你的眼光才有办法完成,我觉得这点我领悟的比较早,有次我听宾哥说,他拍片不会挑剧本,只要他能帮得上忙他就愿意接,我听了好惭愧,我从小就是那种连穿什么袜子都很有意见的人,我要怎么变成不挑剔、处事Soft (柔软)的人?这些话给我带来一些反思,但想久了还是没办法,这要看个人的个性。昨天闻老师提到要怎么帮助年轻人?我觉得帮助一定没有问题,可是拍片的第一个条件就是即使没有钱,也要找到志同道合的人。拍片可以分成很多不同的阶段,年轻时一定大家都没有钱,但你拍到第三部、第四部时,你还能坚持下去,那就代表你能在业界生存,所以你想尽办法找足经费。

我幸运的地方是我从小就很有想法,用自己的眼光去选择我想要念戏剧跟设计、想要跟什么人工作,每个人的个性不一样,不同的起始点会引你到不同的路径。其实拍电影是很苦的一件工作,我刚在后台跟工作人员聊天,问到我跟侯导、马丁·斯科塞斯导演拍片,有什么不一样?其实真要讲的话,我觉得可以写博士论文,因为从一开始制片的思维就不一样,虽然我觉得这两位导演超像的,所以我跟马丁合作,觉得一点难处都没有,我可以跟侯导合作,就可以跟任何导演合作,我自己觉得侯导是一个很难搞的人,但他的难搞都是不世俗,他去拍广告,这些广告原本都是希望他能代言,可是他从来都是拒绝,他的坚持是可以拍,但是他绝对不代言。

同样,马丁也是这样,《沉默》是他坚持了三十年想拍,遇到种种困境筹备了五次都没办法拍成,可是为什么就在台湾拍成了?一个美国导演,一个意大利的艺术总监,要拍一个十七世纪传教士去日本秘密传教,后来又叛教的过程。这是一个非常日本的故事,可是就在台湾成功了。马丁为了促成这件事,他去帮澳门的新濠赌城代言,找了罗伯特·德尼罗、布拉德·皮特,他帮赌城拍了一个天价的开幕广告,事实上他是为了自己的理想。好莱坞是很现实的地方,因为这部片有难度,就很难普及化,好莱坞电影一定要很普及,故事要简单动人、大卡司,持续吸引观众的目光,像这种有点难度的片,即使是大导演要找资金也很难,他从1993年就开始跟远藤先生见面,其实这部片在1966年拍过,但是原作者觉得可以更好,马丁看到这个小说的英文版,就说他想拍这部片,从1993年到2015年,这中间隔了很长时间,他不断筹备才在台湾拍成了,这是人生一个难得的缘分。我的意思是你会进到这个领域来,都是一种缘分。

经过时间淬炼的电影

我跟侯导见面的第一天,他问我觉得《戏梦人生》怎么样?我说我看到睡着了。可是后来我跟他说这个是好的现象,因为那就是最好的戏剧,可以让你在半梦半醒之间,进入一种放松状态。为什么欧洲人特别喜欢侯孝贤?因为你要让自己的生活是从容自在的状态,才可以领略到侯导的片子,他的片很适合再三地看,我第一次看《刺客聂隐娘》,第一个反应真的是觉得完了!完了!当时我刚拍完《沉默》,侯导邀了主创到戛纳电影节,我是在最好的声光设备,两、三千人的大剧院看片,我真的觉得侯导要拿最佳影片,再加上之前法国解放报都说如果金棕榈没颁给侯孝贤,他们要放火烧了戛纳大剧院,我们自己都抱了很大的期待,因为拍《刺客聂隐娘》就是一个长久的煎熬,前前后后应该有十多年吧,从《最好的时光》之后就开始筹备了。

我为什么会觉得完了?因为片子是极度风格化的剪法,我跟侯导拍片,真的拿到剧本的片子不多,《好男好女》跟《海上花》有剧本,中间就再没拿过剧本,一直到《刺客聂隐娘》,它有很完整的剧本,我觉得老少咸宜、雅俗共赏,每次侯导都说拍片要深入浅出,他都会讲好莱坞的那一套,我也觉得极对,为什么好莱坞会大卖?就是它有一个深入浅出的原则。但我一看聂隐娘就想说糟糕,当年的评审团主席是柯恩兄弟,当时我想美国人最在乎影片看不看得懂,我其实有点难过,觉得没什么机会得最佳影片了,大家跟他辛苦了这么久,当然会希望他能得到最高荣誉,唯有如此才能告慰我们,但侯导听了就会骂我说你干嘛这么媚俗,他说他不在乎奖项的鼓励,但我心里想「一将功成万骨枯」,我们下面的人都死伤惨重,因为侯导的剪法就已经注定,它不是故事性的剪接,我还跟他建议过上片时要剪一个亲子版、一个导演版,我又被骂媚俗。

其实如果按照天文的剧本一场一场剪,你会看到非常不一样的聂隐娘,确实是深入浅出,你会了解聂隐娘这个人的脉络,从小被道姑带走,中间经历了武功养成,最后又回来,她的使命就是要杀掉她最爱的人,但侯导的脉络是很脱俗的,他要呈现的是一个女子极度孤独的状态,她去领悟那种非常孤寂的状态。第二次看是陪了一些国外策展人看片,我又看出了一些细节,我每次看都会看到不同细微的美好,我的观察变得更敏锐。其实也不用苛责侯导,他这样剪一定会造成他负债累累,这也是电影选择的两难,选择了艺术,可能会让公司陷入财务危机;也可以选择很大众,可是那就会跟绝大部分的电影完全一样,那就是自己的选择了。我自己是觉得拍片最好能雅俗共赏,如果能像奉俊昊这样,故事的起承转合什么都好,整个制作团队也是极棒,很有纪律、也跟导演工作很久的团队,大家一起去享受这个荣耀,彼此间很有默契,侯导也是这样的。

第一段《恋爱梦》中的三首歌就是侯导那个年代常常听到、也常常唱的歌,大家看到刚刚那些路牌,一下子嘉义、虎尾、云林,其实这场戏是在一天内就拍完了,如果那天再不杀青,宾哥隔天就要飞日本拍《挪威的森林》,我们就卯起劲来拍,那些车牌是当时的美术组大头(王志成)做的。我们租了一台游览车,演员、摄影组、美术组都坐上去,宾哥一看就说把路牌放在这里,就拍了,其实可能就是在五公里内拍出了所有的地名,美术组抱着不同的路牌,有方形、有圆形,那台游览车从北往南,一下从南往北,我们就不断在那边插路牌,现在看起来就挺有味道的。

我记得当时还跟侯导说,结尾的时候,他们都好不容易见面了,他在离开时不应该让他们牵一下手吗?导演就骂我媚俗,干嘛一定要有什么,我想观众可能会需要一个疗愈,这个男人云嘉南上山下乡,说不定下次放假又见不到这个女孩了,后来侯导真的在最后结尾时,在他们上车之前稍微拉了一下手,这就是我媚俗的地方。片中的弹子房也是,我们其实拍了不同的点,应该是在瑞芳,还有高雄的,也有拆成三个弹子房分开拍再整合成一个,后来重看发现片里的演员,都是一群自己认识的人,有些就是侯导公司的工作人员,还有柯导的儿子,有些片经过十年再回去看,都会有不同的领略,甚至有人说你每过十年再回去看小津安二郎,都会有不同的体验,也是同样的道理,人生到了不同的年岁与生活经验,再回去看一些对你意义比较重大的片子,你也会看出一些不一样的心境。

以场景与道具陈设协助演员进入角色

第二段《自由梦》的场景就在民乐街,它楼下好像是一个需要预约的咖啡厅,我们用的是楼上,二楼住了很多驻外单位的外国记者,这些外国人其实都知道台湾的好地方,我记得要拍这个空间时,还跟制片说要安排那些记者去住西华饭店,住了大概三个礼拜,因为他们长久住在那里,台湾人很难租的到,因此房子格局可能从二零年代就再也没变过了。它的正楼下很难看出里面有什么,要先经过一米宽的长廊,走个二十公尺再转进去才会看到楼梯,上了楼才会看到这些,在大稻埕那边的老宅,面很窄但深度很长,中间会有个天井。

电影中的音乐是蔡小月的南管,她的声音就是肺活量很足,是我觉得那个年代南管唱得最好的人,台湾有很多传统技艺职人,反而是法国人帮她录了第一张音乐,原本是想找蔡小月老师当技术执导,她其实是台南人,但她当时人在厦门没办法回来,后来影片还是用了她的曲子,中间会听到黎国媛老师,她是北艺大的老师,主修钢琴,因为这段是默片,侯导觉得需要一些声音,就请她即兴弹奏,这段声音很好,后来也很少看到比这段更厉害的。

我很喜欢这种悠闲的状态,那个年代的女子读报看书,读男子的来信,片中梁启超一来,先招待他们到雾峰林家作客再北上,这个男子说他们之后要搬去上海了,彼此也知道就要别离了。

印象中舒淇拍完这场戏,她没办法回神过来,她就站在露台上不断哭泣,可能是她当时太入戏,那种情感状态她无法回过神,一直在角色的状态里面,那是我第一次看到真正的演员出不来,后来她演完这出戏,因为这部片她第一次得了金马奖最佳女主角。我也觉得她本来就要被认可,她就是一个很勇敢的女子,从十六岁就出道,独闯香港,那个地方其实是很辛苦的,她在香港拍了这么多部片子,一直拍到侯导的片子《千禧曼波》,我先前对舒淇的印象就是她怎么老是很愤怒的样子,但也许香港训练明星就是这样,很注重排场,出门就是一大堆助理,用下巴看人。但是她说在戛纳看了《千禧曼波》自己的演出时.她边看边哭,哭到不能自己,第一次知道电影原来可以这样拍,她说以前在香港就是比较机械性的表演,后来拍完《千禧曼波》她在欧洲就很红,开始有人找她代言,也当过柏林跟戛纳电影节的评审。

她的历练跟成长变化很大,这也是因为你跟她拍片拍得够久,你才能看到这种逐渐的变化,你看见自己的成长,你也看见一个演员的成长,从《千禧曼波》到《最好的时光》,到最后的《刺客聂隐娘》,其实我都有偷偷观察她,我也知道她在拍聂隐娘的状态就很放松,能跟她一起工作是一件很荣幸的事情,我通常会很迷恋一个女子的变化跟成长,尤其是女性在电影行业里,她要付出努力,要能坚持下去,维持一定的自律状态,其实是一个很不容易的事情。以前有人问我电影业会不会对女性有歧视?第一次是在1996年去日本参加一个交流聚会,那个场合邀请了很多全世界的影人去,其中有探讨关于女性电影工作者的主题,当时我不够敏锐,可能也是锐气很强,我就一口回答说没有被歧视,因为我都觉得是我在歧视别人。事实上当你渐渐收起锋芒时,你能发现电影界多多少少还是有,为什么几年前好莱坞会有me too,我都可以深有同感。

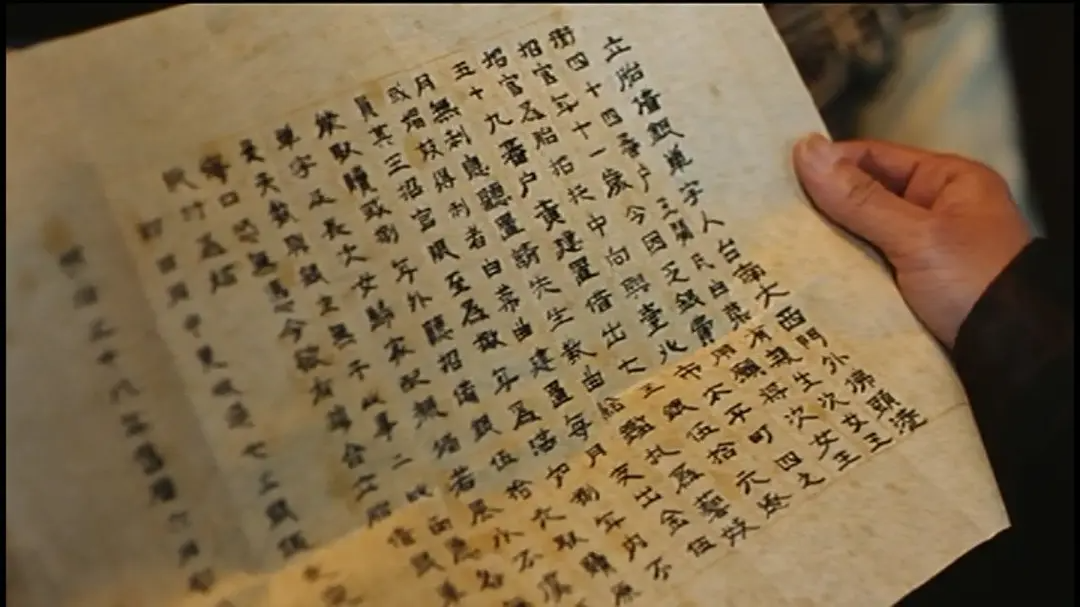

这些照片是舒淇在看报纸,那个报纸也是头哥花心思去用版画方式做出来的,小小的一封信,虽然没有用特写,但这个书法也是请了舒国治老师来即兴行草,我们可能请不起董阳孜老师,但这些细节就是必须用心的,永远都不要觉得摄影机拍不到就可以不用心做,因为这就是自我要求的一部分,如果你觉得自己做得不够好,就不可以递出去给导演看。这屋子的玻璃也很好,这个效果也很容易做,只要输出黏膜也能贴得上去,但它真的是古董,中间也破了很多块,后来是用了输出胶贴贴上去,并尽量让颜色接近原本的色泽。刚刚有看到一些花艺,当时也找了一些花艺老师来帮忙,日本的花艺有不同的流派,我还是根据1911年那个时代,去找当时流行的花艺流派,就在舒淇的背后,虽然都不清楚,其实这些细节还是需要讲究。

我找不到那个时候的设计图,其实连《海上花》的设计图都找不到了,但我刚好有陈设完的照片,在宾哥还没打光前拍的照片,他会根据现场的光源,比如屋子里有一盏黄色的灯罩,他就根据这些去重新设计打灯的方式,当我们陈设完就会邀导演来复检,有时候导演一看摆臭脸就代表不是很满意,但印象中这个场景,侯导一进来就很高兴在那边写书法,因为有一场戏是舒淇要回信,虽然都没有剪进去,但我们也真的备了笔墨纸砚,都陈设好了。这个空间也是走进去会有左厢、右厢,前面会有一个客厅,这是舒淇的房间,旁边有一个小厢房,反而是宾哥会借用这个空间放一个灯在这里,他就是使用现场的陈设去打灯,舒淇后面的这个光,就是用灯罩把它藏在后面。

以团队合作的默契扭转拍摄危机

第三段是《青春梦》,场景是在现在的南港线,在后山埤的菜市场附近拍的。这两个人经过了三世情缘,到了这一世总算可以在一起了,但碰巧在2005年,这个女人其实是双性恋、有女朋友,男生也有女朋友,女生还有癫痫,刚刚可以看到她的手捏得很紧,如果发作就会努力压抑下来。结局没有说出他们最后有没有在一起,他们有各自未解的难题,只能隐隐地在一起。

刚刚看到那条长廊,当时侯导说你赶快去租一个空间陈设好,让张震可以住进去,刚好当时很流行LOMO相机,我们准备了一台让张震自己拍,有些照片是他拍的LOMO跟立可拍。那面墙很长,大概有十几公尺,陈设完之后,因为通道很暗,没有什么光源,我们就自作聪明在上面天花板安了日光灯,结果侯导走进来就一直摸头、摆臭脸,我们也不知该怎么办,还好宾哥解救了我们。因为这个戏没有剧本,只有情境让演员自己去进入状态,导演很讨厌我们布置日光灯,可是摄影师又不能没有光源,后来我们就把它拆下来,放在地上,宾哥就觉得不错,也许可以让演员用日光灯来调情,变成两人暧昧的工具,而且对摄影师来讲,这反而是一个危机转变成快乐的意外,摄影师可以加上滤纸,放上洋红色或绿色就会有不同的光影。刚刚提到为什么拍片需要有默契的团队,我后来去大陆、香港拍片就比较少有这样的经验,因为团队的默契很好,可以把原本不好的状态,变成一个好的决定,同时帮助演员,还有摄影的氛围,而光廊在片子里的辨识度又很好。

我们当时的使命是也要布置一个公寓让舒淇住进去,这就是在后山埤站一个菜市场的顶楼,她跟妈妈、奶奶一起住,妈妈在五分埔卖衣服,是单亲家庭,她自己住在顶楼加盖的空间,这也是她做音乐的地方,这些剧照好像都没剪进去,常常侯导都是这样,我们都准备齐了,就像谢海盟说的冰山一角。我很喜欢那种即使是现代的衣服,但可以混搭着古董,穿起来也不会违和,会看到一个Timeless(永恆性),没有时空跟时间限制,其实不管是1991、1996,或是到了2005年,人的情感也没有变多少,或是很多文化的因素,可以呈现在人的造型上,也许这是一个设计师在构思如何贯穿的一些新巧思。

磨练眼光与不服输的毅力为电影定调

刚刚提到我从小就是对事物有自己眼光的人,我下定决心要走向戏剧是在大二,当时我念的是中文系,但我知道我不会继续留在中国文学领域,我很清楚要往戏剧的方向,所以之后的每个步都是往这个方向,包括到美国去念戏剧制作跟设计、到纽约工作。我在卡内基·梅隆学院时,老师希望我能留下来教书,学校能帮我办绿卡,在那个时代是很不容易的,但我当时就是很不懂世事,就只有勇敢,我当时说我要到纽约去,不能留在学校里面。我到纽约当起了Shopper(采购),我知道从34街到42街有哪些布店,当设计师想要找一块蓝色丝绒,我可以剪六十块不同层次、不同质感的蓝丝绒回来,因为纽约有这样的制作环境,有很多很好的Costume shop、Scene shop(剧装厂、布景店),分工是很有制度的,其实这可以帮助创作者,可以很精准地去估价。我就是在这种环境里被训练,我回想起来因为采购的训练,不管是帮服装采购或是在道具间工作,真的无形中就会磨练看事情的眼光,或是说我选择念戏剧,我就到当地不同的剧团去实习,这都是磨练的过程。

每次接到一个案子,我一定会熟读剧本,如果问我在这个阶段该怎么把风格定调?其实我完全没有,因为接到案子完全不知道最后会长成什么样子。有次听到建筑师Renzo Piano的访问,问他接到案子时会怎么构思?他说完全不知道,他最怕人家问你的设计理念是什么,其实我也很怕人家问我。我常常都是透过research的过程里开始沉淀,所以最后作品会长什么样子,其实在最前面也不是很清楚,我是顺着感觉,我觉得是凭着个人的毅力、不服输的个性,尽全力去做我能做的,可能就是在工作上比较好胜或求好心切,我常常找道具,店家就算一直关门,我也可以去好几次,可以跟老板聊天聊到他愿意借我。我去韩国买传统服,我可以买布买到认识韩纱最大的供应商,以至于有时我在拍片,常常都是一通电话打去跟他说我需要什么布,我有他所有新染的布料型录,有时候在北京拍片,我还是请韩国寄布过来,这些都是因为拍《刺客聂隐娘》的关系,我也有日本京都西阵织会馆最大布商的布料型录,但你还是要请会日文的人来帮忙下订单,他就真的会把一些特殊的布种寄过来。

从《沉默》看好莱坞电影的制片思维

当你深入去做,风格定调就能慢慢地呈现出来,但是要尽全力去做。重点是制片也允许你有这样的时间,现在的台湾年轻人会很辛苦,因为要先学习在有限资源里做创作,其实也不是不行,但你要做的是你熟悉的故事,可能就不是一个特别风格或类型片,类型片的美术跟服装在一开始就要花掉很大一部分的钱,如果没花掉这些钱,整个剧组很难开拍,我做的工作就是帮剧组花钱,所以要很清楚怎么跟制片沟通。侯导从来没有要求我打预算,廖桑是监制,他只会说:文英,我知道你会把钱花在刀口上,所以你就自己来。他也不会告诉我预算到那里,大家都一起工作快二十年了,彼此知道怎么做最好。

但离开侯导的剧组后,就一直被要求要打预算,包括从接《沉默》开始,我带他们去勘景,就要有勘景的预算,这部片子筹备过四次,从他们评估要不要用你就经历过三个制片,第一关是艺术总监Dante Ferretti,他得过三次奥斯卡奖,他只身一人要来台湾,我得帮他组所有美术跟服装的团队,他要够信任我。第二次是制片人,他跟马丁工作已经二十几年了,从《纽约黑帮》开始,后来又有一位洛杉矶制片来勘景。最后一次是马丁要亲自出马,他搭私人飞机在除夕夜飞来,那七天我陪他从台北出发,一路从花东到垦丁勘景。在我收到剧本前,已经经过四个关卡了,也可能在他来之前,就已经看过我以前拍过什么片,每次勘景都会被要求打预算,每次也都会给工作费用,如果是靠交情,对好莱坞来讲就不是专业了,但要把勘景资料照片很有系统的整理。其实他也想看看绿岛,因为台湾的海岸线跟九州有点类似,决定要来台湾之前,他也不停评估台湾可不可以,当然因为李安导演先前来台湾工作过,但这跟李安导演带外国团队来拍摄是不一样的。马丁的美术与服装是要用台湾团队,设计也会分成不同的阶段,在我开始设计之前,他把过去三十年收集到的研究资料,全部灌满我的Dropbox,他还把这些东西都印出来,光剧本就拿过二十几个版本,他每换一次剧本,就会换另种颜色印出来,他们做事情是非常严谨的。

不同的团队做事情的方式是不一样的,制片的思维也是不一样的,侯导的制片是非常人性化的,但《沉默》的制片是一种service(服务)的概念,要让所有工作人员吃得好睡得好,后来有三个制片从美国来,他们每天做的事是调查哪家旅馆比较好?他们都会去睡一次,调查他们的SPA好不好,食物好不好吃,每天都在试不同的旅馆,试不同菜。那时不了解,后来我想通了,其实拍片是很辛苦的,如果你吃不好睡不好,连带就会影响工作情绪,尤其是这种跨国的团队,后来才体认到他们的概念是这样。那台湾有可能出现这样的制片吗?我觉得那必须是预算到了某个程度,所以又回到预算的问题,如果能到某个层级就能开始慢慢人性化。

我在大陆也有遇到很极端的状态,一些年轻制片慢慢复制这样的经验,因为那是一个大的市场格局,所以有办法去照顾生活起居,我也有遇到非常差劲的,拍野外的戏,挖个坑洞就可以是个厕所,大陆的制作思维也慢慢受好莱坞制片影响。其实电影是一个很快可以让我们在国际上被看到的方式,从侯导、杨德昌跟蔡明亮之后,你会看到台湾能进到国际竞赛单元的片子是有一些断层的;可是我跟《沉默》剧组工作后,我也觉得台湾年轻人是很优质、有创意的,但往往在找资金上就会让自己很困扰,制片的格局跟思维是不同的,并不是说一定要像好莱坞制片这么高规格,只是制片思维是不同的,这是我们整个结构上的问题,常常我们的国人也会缺乏世界观,就像纳税人的钱为什么要颁给外国片?很多好莱坞优秀导演跟摄影师是墨西哥裔,韩国跟大陆电影几乎每年都有片子进国际影展竞赛单元,台湾片就会比较辛苦一点,这也是各位在座台湾电影的未来精英要努力的。

创作的致命问题就是被预算限制了想像力

我跟侯导拍片,有一点不得不敬佩他。有次他拍广告,一位客家作曲家跟他说:「你愿意用我的曲子,我很荣幸,可以不收钱。」侯导就回他说:「如果你不收钱,我就不要用了。」一个行业要达到专业,钱要用在对的地方,懂得花钱就是一门艺术。离开侯导之后,我学会的就是打预算,像《沉默》的制片人一来就跟我要每个场景的预算,但我还不知道导演想要的格局有多大、临演是多少人,怎么打预算呢?可是我还是硬着头皮打,记得当时搭景费用打了大约286万美金,没有包括道具,结果对他们来说还是格局很小,有点嗤之以鼻地问说:「你确定预算只要花到这样?」我回答得有点心虚,台湾的工资确实在华人区是低廉的,当时香港、日本,就连大陆都比我们贵,后来才知道原来是低估的,因为他们要的是不一样的格局,连第一排的临演都不能用台湾人充数,都要用真的日本人,后来搭了一个警察署厅,在秀山国小搭景就花了三千多万台币。

当然打预算是会有变化的,随着导演进组会有所变化,也会因为制片思维而变得不同,制片常常追着我跑,都是想跟我要预算,那三个多月追着我的问题都是:「文英,你怎么还没开始花钱?」他们很担心是不是进度落后了。我去大陆遇到制片要讲预算,他们有很大器的,比如说接服装设计,光造型组就是五、六十个人,但在台湾就没办法这样,拍片的格局是不一样的,我第一次去大陆拍片是有点被震撼到,我找到一个道具的头,他带进来的工作人员,光道具组就五、六十个人。相对来看,台湾年轻人常常被预算限制了想像力,这就是在创作上最致命的,当然不是说要花钱才有想像力,如果想到预算不够就不能做,应该就要转行了,不要一见面就想到没有预算,电影其实就是很花钱,我后来估价估到一个心得,尤其是服装组,通常你的人事费多少钱,大概会等于材料制作费,但大陆的估价法又跟台湾不同,还是要跟着地域,跟着不同剧组去调整。

【学员提问】

Q:刚刚老师说在每个地方拍片都不一样,我想请教的是就您个人习惯,通常是会在现场安排现场美术,或是直接去现场盯场?

A:过去跟侯导拍片,只有拍《刺客聂隐娘》时没有在现场,因为我必须去准备下一个场景,但通常开拍第一天,就是那个场景用的第一天,我一定会在,因为那可能是导演进来调整陈设的时候。后来去拍《红海行动》时,去摩洛哥拍了六个月,我也都会在现场,他们也很习惯我在现场,但后来跟徐浩峰拍片时,他有一句名言是:我的片子通常都是在险中求生,在败中求生,因为他的资金能齐全,都是因为某个明星来了,而演员的档期也会让筹备期变得很短,我四月才进组,五月就要定装了。我跟徐浩峰拍的第一部片是《诗眼倦天涯》就是这种状态,差不多二十几天就要定装了,虽然他的剧本可能一年前就寄给我,可是找资金的过程是等确定演员才能确定的,设计期跟筹备期很短,但因为大陆有很好的工业体质,像纽约一样有剧装厂或道具间,所以设计图出来之后,导演决定要做两百套,估价确认、跟剧装厂签约后,他们愿意三班制赶工,就是因为有这样的工业,所以可以这样完成。

我跟大陆导演合作的不多,最多就是跟徐浩峰,固定合作的导演都是气场对、会持续合作的,我也觉得很幸运,他是一个很有才气的人,你看过他的剧本,就是短短的几句话,但人物角色的塑造就出现了,让你能够看到画面。所以当他说我们要在险中求生,就是这种压缩状态可以让你发挥极限,在这么短的时间内做成,也可以跟演员们建立很好的关系。但在大陆拍片没有要求你去现场,可是开拍的第一场我还是尽量会去。制片人很讲究签约内容,比如他跟你订了四个月的合约,就会期待你在这四个月内结束工作,之后留助理在现场就可以了,但我也会在离开之前,把最困难的东西都执行好,跟导演说困难的已经完成,让他安心,也会告诉他即使我离开了,助理们还是要再三跟我确认,所以任何寄给导演的东西都是我亲自看过的。

我拍他的片子,工作都在他开拍的前半个月或一个月,我就离开了,因为他的钱就是很紧,没办法多付你薪水,这也是一种合作模式,服装在演员穿上之前,我一定会确认过照片,演员定装完,助理也会再寄照片给我,我确认没问题,才会寄给导演,所有设计图都要导演同意了,制片才会同意,才能送去估价,通常我就不去管钱的事情了,我会让制片去跟剧装厂或道具场景沟通,我就只要求质感,唯一的原则就是你要改到我满意,预算请找制片谈。在台湾我会去控制预算,像《沉默》、侯导的片子,虽然没有要求控制预算,但我能省的还是尽量,看有什么方式能把钱花在刀口上,质感又好。

Q:我是一个摄影师,经常在大陆拍片,所以比较了解刚刚说的那些事情,我也觉得很奇怪的是美术老师会突然不见,因为在前期到拍片讨论的过程一直都在,但到了开拍就只剩下助理,像是要对道具这些细节我一直都感到困难,我的问题是因为我发现不同的国家跟文化,都会有不同的合作方式,在摄影跟美术的合作方式,您通常是怎么做的?

A:摄影跟美术的合作,我自己的经验像是跟宾哥的合作,因为我们很有默契,又像朋友一样,通常宾哥会先了解陈设,看看有那些道具,他也会觉得那些东西很有趣再加以发挥。但是大陆的分工分得很细,所以现场有执行美术,美术指导是不去现场的,我发现他们有点不欢迎我来现场,后来才知道他们会担心你改东改西,会延误到现场进度,他们也不明讲,但是会很讶异你怎么来现场,后来就明白他们的美术指导只要沟通设计图,出氛围图或施工图,设计组的任务就完成了。有时候设计图完成到落实之间会有很大的落差,甚至是失之毫厘,差之千里,像是衣服或家具,尤其是拍古代的戏,如果陈设布料的选择不对,整个氛围就不对了。所以我的习惯是如果只出设计图,我就不接了,我一定会希望至少东西做出来是可以确认好的。我自己的工作习惯是不会同时接两部片,我需要很专注进入一个戏的时间跟空间,这对我来说很重要,如果两边同时进行,我会无法兼顾。

在大陆很多指导老师不会到现场,我曾经遇到的摄影师,他们通常有一个摄影指导,同时会有好几部机器在拍,我常遇到脾气很差的摄影指导,在现场破口大骂,但转过头跟导演说话又是另外一种口气,我常常也觉得这是没办法工作的状态。我其实不足以回答这个问题,因为我合作的导演不多,就只有徐浩峰导演,因为我很喜欢这个导演,所以能持续跟他工作,我们每个人的工作前提是因为互相欣赏,所以之后他如果再来找我,我也会很乐意继续合作。近年来,每个人都有一个导演梦,或是写作的梦,我自己也想走开发剧本企划等等,我觉得这块对台湾很重要,除非是我没办法拒绝的导演,或是我很欣赏的剧本来找我,我觉得可以帮上忙就一定帮,但我接下来的时光,就想花时间在剧本的开发上。

Q:刚刚有提到美术常会犯一些错误?可以再回头多说一些吗?

A:错误是很主观的,有时你觉得很好,但导演不觉得好,比如《最好的时光》张震跟舒淇戴的安全帽,上面画了一些涂鸦,我觉得很好啊!但导演第一次看就觉得太花了,当时头哥可是花了很多时间,一笔一笔地画,这是有点见仁见智,但导演骂归骂,他拍的时候还是用了。这个细节处理是很主观的,我们拍片事实上是跟导演最密切的,我要不断问导演很多问题,虽然他可能也没有很清楚他想要拍什么,他可能只知道要完全符合写实的情境,不要有人工或不自然做作的表演。他只要给演员一个情境,好的演员自然就能够发挥的淋漓尽致,他期待的演员也是很写实,自然不做作,但不见得演员都能承受这样的压力。

跟侯导合作久了,会自然出现一定的抗压性,之后出去跟任何人工作,你就会避免犯错,尽量发挥到最好,让导演欣赏你做的事情,但这些还是要奠基在你跟导演之间的沟通,不见得每个导演愿意花心思跟你沟通,但我会尽量,现在是因为有微信了,我就变得比较大胆会直接用微信问导演,因为我不想通过制片或其他人传达,没办法直接问导演的那种片通常做出来都不好,我看剧本有什么问题,我就会直接问导演,台湾有个俚语说:「寄话一定会多,寄钱一少定会」,真的是很精准的说法,我最怕遇到嘴巴碎的人,拍片就是发挥你的专长最重要,遇到嘴巴碎的人,你就要多方评估跟注意。

-END-