吴文光|一个人的纪录片:指向最坚硬、最细微的地方

“个人方式纪录片”,即一个人的影像方式所可能带来的更多更丰富层面的生活现实,所谓“镜像方式”、“影像间的互动可能”这些比较学术的语言被实际具体运用后产生的效果或功能。讨论前提是,我们一贯的纪录片认识是不是过多滞留在“社会”这类大词,忽略和省略了非常具体的个人。

顺着说下去,可能就要谈及影像记录方式中的可能的文学性、诗歌特点,而不仅仅是单一的“暴露”、“揭示”、“展示”之类。这么说是不是纪录片就变“软”了,没有批判了?我没有这种担忧,最坚硬的现实指向就是最细微、最内心的部位,这一点上的批判力量也是最持久最深远的。

——吴文光

一个人带着比照相机大不了多少的DV摄像机,或去高山下到平坝,或潜入寨子矿区,或若干年之后返回地震的那个地方,或一路游走,或回到老家,或走近一个人(包括该人的历史),或就守在自己的村子,或蛰伏家里;或在一家医院看过一阵病,某天返回,没有带病历本,带的是摄像机。进入摄像机镜头画面的,可能是:一个患抑郁症的女人、一群拾荒者、自己的邻居、父母、从小长大的朋友、本村的人、分手多年的情人、一个医生和他的病人们……

◇ 2011年9月吴文光在草场地工作站纪录片工作坊

我称之为一种“个人方式”的纪录片,一个人如作家用笔那样,用他的DV摄像机记录了现实中的某段生活、某个人、某件事情,也包括作者自己的思考。这种个人影像作者的方式在十余年前(1998年前后)小型数码DV摄像机出现以后被使用,如今越来越多的个人操起这种DV机拍摄纪录片,有汹涌之势,最近几年每年有超过百部作品。他们也被称作独立纪录片作者,但几乎没有一个人可以完全靠拍这样的片子为生,即以此作为职业。

这种“个人方式”的纪录片和西方那种可以以此为业的“独立纪录片人”不是一个概念,是中国式的、完全业余、单打独斗、金鸡独立的样子。他们的职业或身份五花八门,教师、广告人、报纸电视媒体记者、作家、医生、画家、图片摄影师、视觉艺术家、公司白领、公务员、在校学生、自由职业、暂时闲游散荡者、村民、打工妹、退休者、玩股票的、家庭妇女。工作方式是独自一人,一台DV在手,之后,回到住所,电脑前,输入素材,剪辑,也是独自一人。类似作家工作方式,区别是:一个是文字,一个是影像。还有个重大区别是,一个是虚构和想象,一个是实打实的生活记录。

这些片子出来后,基本上不了电视台频道,当然进影院更没戏,大部分传播是刻成DVD朋友熟人间传看,极少数可能会流入国外电影节,但仅只是极个别,5%左右。最近这些年,国内一些独立艺术空间和民间影像节出现,就成了这类片子的最终站台和集合地。

无人喝彩下为什么还有那么些人、而且不断有新人出现,后浪推前浪地汹涌而来呢?应该是蕴藏在个人内心里某种强烈要表达、要书写、要奋力一搏钻出水面的心情。

◇ 吴文光

大概就因为没有什么现实诱惑的出路了,换不来钱也难有高朋满座、鲜花获奖、媒体跟踪、全世界都听得见的掌声,这些影像作者反而变得无所畏惧、目光坚定、动作凶猛,身体的位置诚实守在自己熟悉的地方,手中的镜头牢靠地接近自己最有感受和思考的现实。在这个过去和历史容易被忽略被遗忘的国家里,这些作者完成的片子,或许就是我们多年以后,能够回头检点反省的一块能落下脚的石头。

这些年,类似这些片子,大部分是作者私下送给我看,之后发生些讨论,有些是录音,有些是笔记,有些是邮件,有些是聊天,有些是采访,经过大致整理,成为笔记。

2009年到2010年跨年度的冬天,北京寒冷异常,相对安静。开始看一些作者送给我的片子,现在为止,看了徐童的《算命》、周浩的《冬月》、郭熙志的《喉舌》。还有不少片子,都堆在我的桌旁,慢慢会看。十年前,这种DV个人方式,夹杂在为“影像革命时代到来”的欢呼和对“粗制滥造的影像洪水猛兽”的贬斥中,两种极端褒贬的口水。现如今,这种一个人的影像方式已成常态,当初那些大声质疑抨击者如今基本上都消失不见。我倒想听到他们继续在质疑——一种深度的质疑,一种建设性的质疑,这对纪录影像的创作应该大有帮助的。但没有,那些当年口水喷老高的人都沉默不语。基本上可以认定,这些口水者的用心,是小心翼翼地维护着“贵族的、电影学院的”“电影艺术”。另外一个事实是,那些很电影艺术的制作、那些曾经很艺术的导演,如今都被市场投资人院线票房轰炸(也互相火拚)得稀里哗啦,曾经的艺术尊严片甲难存。

郭熙志的《喉舌》,三个小时长度,一个电视媒体的“内部报告”方式,一群电视新闻人如何存活在一个新闻栏目中,几乎所有人都想做好新闻好节目好报道,具有我们所期待的“职业媒体人应该具备的职业道德追求”,但无时无刻不被“喉舌”身份罩住。

◇《喉舌》

片子开始镜头是媒体内部会议,媒体头儿教育下属牢记“新闻三要素”,大意是:百姓关心,谁谁(忘了)热心,领导操心。这个镜头的开始,显示出镜头后面的持机人是媒体同道——一个“内部人”。镜头大量停留在媒体一边:跟随一个报道组进入被城管暴力扫荡后的现场,一个村子的拆迁,一个节目的内部审看,办公室过道同事间的瞎聊,饭局喝酒互相叫“老大”,也争论新闻何为,一个同事追悼会的悲伤,卡拉OK时的发泄等等。我以为,就这样的片子构成,已经足以达到一部纪录片的能量,将一个我们习以为常但永远难以忍受的电视新闻媒体之“内部”展示于我们眼前。

我二十多年前(八十年代)也做过电视新闻媒体人,那时没有什么“自己的声音”,集体地、毫无个人念想地发出需要的声音,循规蹈矩,实在待得受不了就走人,唯一的反叛行为只在这里。二十多年后,这个行业肯定发生了些变化,显著一点是,内部人开始寻找“自己声音”了。

看片子过程中,我私下忍不住想,要是多年前我在电视新闻媒体也拍了类似片子,那和老郭现在这片子会是相映成趣的。事实是没有拍,当时连什么叫纪录片都没听说过。俱往矣,如今已二十多年过去,老郭的《喉舌》出来,证明纪录片完成的不仅仅是苦难边缘底层的代言,还有很多很多空白。

◇ 郭熙志

郭熙志身为电视媒体人,有二十来年的从业经历,做新闻做栏目做专题也做纪录片,其纪录片成绩在电视行业中称为上乘,九十年代的代表作《渡口》,有关一个小镇渡口的摆渡权力的承包和矛盾纠缠,是九十年代经济大潮中产权再分配和普通人利益间争夺的一个极端缩影。之后郭的纪录片《回到原处》《典型》,继续这种方式,后者是有关电视台如何塑造新闻典型的,可以看作是《喉舌》的前奏。这些片子都在电视台播出了。郭完全可以享受在电视圈中的“纪录片前辈”的种种实惠好处,但是他离开了。试想,如果有不同的记录者在不同的机构场所发端,汇成一起,多有意思的这个庞大体制躯体各个部位的解剖啊!

郭来电话,问我片子看了怎么想。我第一句话说:很不好。你的思考和水准不应该止于此。我想和郭说这个片子的正题。我觉得,《喉舌》片中郭该剪辑进去的都剪辑进去了,但最重要的一个人却被他省略了,这个人就是他自己。

郭熙志是这个媒体从业中的一员,也是被拍对象的同事之一。片中随时看到这种关系的存在。我的问题是,郭为什么不干脆让自己彻底亮相呢?为什么不把自己也当作一个片中人呢?或者干脆就应该是:这个片子的第一人物就是作者本人?我知道,有人会说了,这个本来就是两个片子。不,我认为这就是一个片子,一个片子可以容纳其中,并且产生更加多层的意味。

说这些是基于对郭熙志这个人的一定了解。我是十年前和郭初次见面,在他谋生的那个城市,当时做视觉艺术也做纪录片的蒋志约我去那边放放片,有机会去了,但蒋志不在,托给郭操办,就在一个书店里。我带去我的片子,还有小川的。那是和郭的初次交道。人很古道热肠,说起纪录片滔滔不绝。知道他是六十年代中期生人,有华东师大学文艺理论硕士经历,我们对八十年代后期余华、格非们的先锋小说有共同话题。那之后陆续看了他的几部在电视台做的纪录片,感觉是体制内的上乘品,但拖出到体制圈外遛遛,话题不足。这两年我跑郭住的城市,不断见面,聊,预感到这个郁闷的中年男可能会在纪录片上“发作”一把。然后今年就看到这部《喉舌》。

我是感觉这个“发作”不够凶猛,只是意料中的“亮出舌头”,应该是,还得亮出心脏。直白地说,就是郭得亮出他本人,他的“在场”。他,一个与电视媒体纠缠二十来年的家伙,自己的无数“在场”经历容不得他那么客观、冷静、高高在上地俯视打量自己的“同道们”。另外,把自己扔到这个被记录的现场,也许可以看到更多层面意味深长的东西。片子中段,我注意到一个画面,摄像机对着一扇窗户,窗户如镜,清晰看到持摄像机的作者郭的脸,然后镜头摇向一边,这是媒体单位办公室。我觉得这就是这个片子的“开头画面”:一个持摄像机者,出发,开始瞄向自己身处机构和自己“一条战壕”的人。这是一种无法忍受后的发作,但发作首先从自己开始,发作的过程中,周围的人和环境、彼此关系,包括他们无奈郁闷妥协的种种现状也连带出来。

我这么说,明确一点就是,片子这样构成是走向内心的,是一种自传方式,一种个人经验和个人生活的围绕。其中的意味是,现实环境的一切现状因自己而存在,好坏优劣和自己密切相关。

看了刘洋新完成的纪录片《光头》,一个半小时,全是一个人对镜头说话。我看了三十分钟,感觉非常奇异,听得头皮发麻身上发冷。一个曾经在底层拚杀的人,某天摆脱了那种生活之后,愿意坐到亮处对别人讲自己的故事。这种纪录片没有狠劲的人不敢这么干。当然坐在镜头前面的人也得是有狠劲者,两个狠劲者面对面,这个片子就产生了。这是一个从黑道中走过来的人,所有的人生经验都是故事,他的第一次抢劫、杀人,第一次入狱、越狱、出狱、做生意,第一次爱情、包括第一次和女人上床,惊心动魄的故事。所谓惊心动魄,对我,全是细节构成。我想象着,某个旅途中偶遇一个路人,住在一个小客栈里,昏黄的灯下听这个人讲他的故事。就是这种。我幻想过有这样的经历,想想我也算走南闯北的人了,但这种经历还只是幻想。现在,在刘洋的片子面前,幻想实现。

汪浩,前北京电影学院研究生,专业是纪录片,这次在草场地放映刚完成的纪录片《儿科》。汪读研究生前是医学院本科毕业,也当了两年大夫。现在,纪录片研究生毕业了,带着一个DV摄像机回到自己从前工作过的医院,如美国纪录片大师怀斯曼拍“医院”那样站在镜头后面。怀斯曼创造了“场所观察式纪录方式”,我一点不觉得我们这些后来者非要回避学习甚至模仿其方式,因为最终片子里装的是“中国经验”,也就是汪浩自己的个人经验。片子中的那些场景,是非常熟悉的中国医院环境,那些可怜的因为病痛不得不忍耐地待在里面的人和他们的家属,我们都无法逃避这一关,因为自己或者亲人朋友。当然片子也让我们看到,也是同样可怜的医生护士们。

◇ 《儿科》

用纪录片来印证这话,可以用汪浩的《医院》和刘蘅的《回到达县》。刘蘅的《回到达县》是作者回到自己的老家,在曾经就读中学的一个初中一年级班级拍摄而成。片子以完全个人的视觉(还包括着自己对这个曾经长大的城市的回忆)来进入现在少年们生活和成长的环境,犹如一个“过来人”回头检点自己成长的足印。片子进入的是一个粗糙社会、环境和家庭下的“粗糙少年”,是我们耳熟能详的现实,但又触目惊心。是不是可以这么说:有了这样一部有关初中一年级学生的纪录片,我们对形容“花季少年”的说法开始发生疑问。

◇ 《回到达县》

两个作者相似之处在于都是回到从前熟悉的环境中。区别是,汪浩更多“显得客观”地站在镜头后面,刘蘅则经常站到镜头里。原来我是比较推崇前者的,现在变很多,很多的现实可能性是和自己有关,或者说影像现实里,如果包括自己(无论任何方式),将是一个极大和丰富的延伸。

我这些年的有关个人影像方式的想法,自然由自己开始,出发动机是想对常规纪录片一味强调的所谓“社会性”、“使命责任”之类的反动,当然是对自己的反动开始。因为深感纪录片的脆弱、无力,还包括对我在内的纪录片人一贯的虚弱与自私,从残酷生活捞取作品原料,并且对纪录片存在的“剥削”、“利用”等有着拚命回避和绕开的动作。逐渐地,在这种个人影像或私人影像方式中发现:以真实材料作为创作的无限可能性、多层指向,当然也包括纪录片本质应有的“社会与现实”。从这个意义上来理解,个人影像方式是可能抵达现实与事物深度的途径之一。并且,终于也绕不开作者该承担的道德和责任。

看了亚璇强力推荐的比利时人鲍里斯-雷曼(Boris Lehman)两部片子,Looking for My Birthplace(直译《寻找出生地》),Story of My Life Told by My Photographs(直译《我的照片讲述我的生活故事》)。看得我浮想联翩。这就是启发。我可能会懊悔怎么没有早点看,其实不用懊悔,时间不到,或许早在多年前我就看过它们,或者类似片子,但我当时的意识完全不在这个上面,自然就浑然不知。

回昆明,去了趟老家,尚义街,原来叫六号,现在是七号。我在那里长大生活直到1988年、三十二岁时离开去了北京。七年前在城外买了房子,接了母亲过去住,这个在城中心的老房子就一直闲置到现在,从没有人住过。我这次回去看,带着摄像机,有近两年没人打开过门,锁生锈,叫了个修锁的来撬开换锁,镜头就从这里开始。

我好几年都这样,没有目的地使用摄像机,没有怀着一个题目的想法去拍,只是“日记”或者“流水账”一样记录,这是其中一次。天已经黑,屋里没有电(大概是因为常年没人住被掐电了),找看院子的借了个电筒,我首先要找我父亲的墓穴证,因为两天后去墓地给我父母做合葬要用。借着电筒光我开始找,我的镜头也自然跟随,我看到一些从前我的旧书信、旧照片,搁在墙角的缝纫机(那是七十年代中期我家的重要家产),我母亲的衣服、鞋子、收到的信件等遗物,在抽屉里还发现我送给母亲的两本书,有我的题词和签名,很正式的。我不知道我母亲是否读过它,但听我姐姐说她不给别人看,都藏在抽屉里。老家所有的这一切都已经凝固,没人翻动。后来在客厅里我突然看见墙上的钟,居然在走着,七年没人在这里,它还是保持运动,时间误差在二十分钟左右。

现在我正在剪辑新片,和母亲和“治疗”有关。这段三年前拍的素材被我无比兴奋地用到片子中。

“个人方式纪录片”,即一个人的影像方式所可能带来的更多更丰富层面的生活现实,所谓“镜像方式”、“影像间的互动可能”这些比较学术的语言被实际具体运用后产生的效果或功能。讨论前提是,我们一贯的纪录片认识是不是过多滞留在“社会”这类大词,忽略和省略了非常具体的个人。“个人方式纪录片”,发自于作者(无论用何种方式路数)的“身体位置”的这种纪录片(或者叫“个人纪录片”、“私人纪录片”、“自传体纪录片”等等)可能会让纪录片指向现实生活中更细微更隐秘最坚硬之处,这也是大时代中人们最敏感最脆弱的层面。顺着说下去,可能就要谈及影像记录方式中的可能的文学性、诗歌特点,而不仅仅是单一的“暴露”、“揭示”、“展示”之类。这么说是不是纪录片就变“软”了,没有批判了?我没有这种担忧,最坚硬的现实指向就是最细微、最内心的部位,这一点上的批判力量也是最持久最深远的。

王洪军走了,回江苏金湖县老家。金湖县,这个地名两天以前,完全在我的认识之外,前天王带着片子《贾医生的一百个病人》来,看了,讨论。金湖,这个名字无数次出现在我们的谈话中。王的片子拍自金湖,但在一小时四十五分钟长度的片子里,能够看到的是,并没有这个县城的街道、房屋、或者什么标志性的建筑之类,只是固定在DV镜头画面里的一个医院门诊室,一动不动,“墙上的一只眼”,目击无数进出的人。他们是病人,来找贾医生解决身上的病痛。狭小的诊所,桌子上固定不变的那个血压器,背景永远是一堵墙,小窗户的三分之一。完了,就这些,变的是交替进入镜头的各种病人:老的、小的、男的、女的,带着头部CT片的老人来等待医生验证是否有瘤的宣判,怀孕期间还在地里干活用农药的农妇咨询胎儿是否安全,卖肉闪了腰的男人……无数的人,带着各种病痛来到镜头面前(医生面前),怀着共同愿望能药到病除。一个公共空间,各种话题也自然飘荡在这个狭小的诊所里,和病有关的、无关的,有关刚刚发生的汶川大地震,奥运会,县里的书记县长传染一样得了癌症,等等。

这个片子从半年前一个参加草场地纪录片工作坊的五分钟短片,现在发展成一个小时四十五分钟的片子,镜头机位和景别没有变,大概意思就是“一个镜头到底”,变的只是时间拉长了,进出的人、男女、年龄、身份、病症和麻烦增多了。半年前看了那个五分钟短片后,我是怀着无限期待看王洪军这个片子被拉长的,主要原因这是在我的纪录片经验之外,我好奇一个单一固定镜头前面能够或可能发生什么。我想说,我看到了,一个通常县镇生活中的人们被一个极端画面固定下来。

是人都惧怕到医院(迎接新生儿大概除外),但不得不去时强者也变成弱者,大人也都像婴儿,所以我们这些病人或者病人家属看医生如上帝,希望他们尽可能快帮我们脱离病痛脱离死神脱离这个味道和空气永远不想再闻到的地方。我继续想病人面对医生的心情,希望医生尽可能对自己耐心些温柔些问得多些答复得多些当然最好坚定地告诉你没事。我们为什么对医生那么一往情深即便我们失望那么多次?现实就是,身上的病痛和麻烦和危机,除了医院我们哪儿也去不了。还有就是,身上的病痛和危机伴随的是心理的麻烦,身边亲人朋友千篇一律永远重复的安慰不起什么作用,需要医生来充当心理治疗者。这大概是我们中国环境缺乏心理治疗传统的问题所在。

所以这就是王洪军这个片子的意义。镜头是一个窗口,那些病人都拥到这里,陈述展示裸露身上和心里所有的痛苦难受悲伤麻烦,医生就是他们唯一的一个垃圾桶,接收所有倾倒而来的各种痛苦垃圾。这个片子完成后,那些坐在银幕面前的观众也将充当医生一次,接收垃圾。一个固定的单一镜头到底,一个狭小的窗口望过去,看着那些进入这里的所有痛苦中人。病体从面前的单个延伸开来,扩展到他(她)的背后,家庭,社区,一个县城,一个国家。虽然是一个狭小窗口,依然还是个广大的人生剧场,比我看过的众多剧牛B场作品要精彩得多。

最近我对“病人”这个词比较敏感,可能和我这些天跑医院有关,先脚肿后手肿被身边人押去医院检查。想着也是,多年没有认真检查过身体,就此来一次。然后见不同科医生,做各种血检尿检B超。

还有另外一个重要原因,比我作为嫌疑患者更重要,就是2007年夏天,我在昆明的一个老人医院陪我母亲走完人生最后的十多天。我一个陪护者,介于病人和医生之间,介于自己的亲属病人和旁的病人(同病房的和一个楼层的或整个医院的)之间,满眼看去,差不多都是在耗尽生命最后灯油的所谓风烛残年者,我的位置是阴阳两界,恍惚间有时不知身在何处,自己身为何物。再往前数,和医院的切身经验是将近二十年前守护病危的父亲,那时三十岁刚出头,感受没有那么多。其他更多时候去医院,小病治疗或出于某种情分礼节看望病人,匆匆来去,完事就出来,长吁一声,心里说但愿下次再被迫来这种鬼地方时,最好时间尽可能拖后。

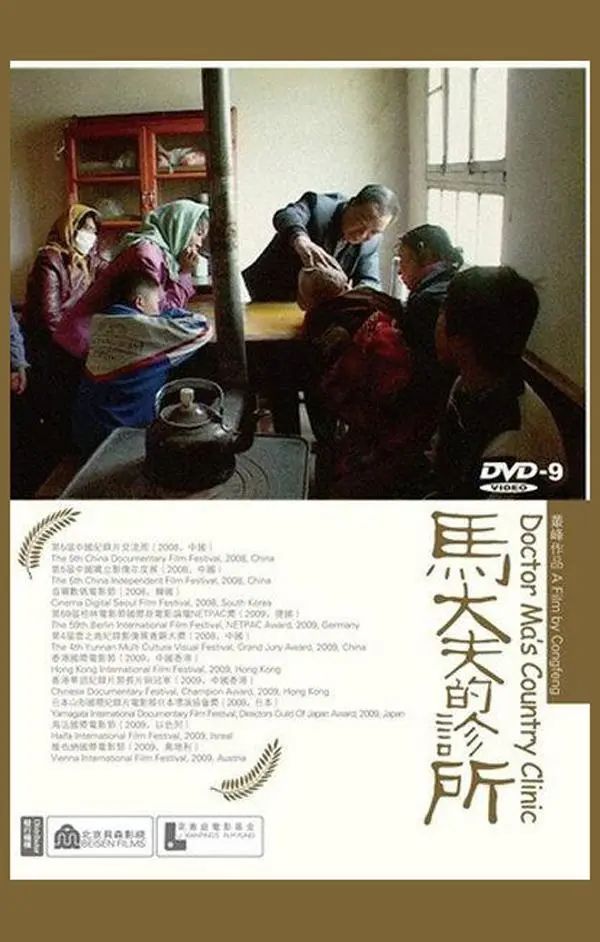

说到这里,想到丛峰的片子《马大夫的诊所》,将近四小时长度,在甘肃一个乡村小诊所拍的,那里的人也一样把所有的痛苦麻烦都倾倒在这个小屋子里。居然都被盛下了,这些无处可诉的贫瘠乡民他们确实无处可去。这两个拍摄自诊所的片子这一点很相似,但因为镜头方法不一样,效果也有差异。丛峰来草场地我和他聊到,是否可以画面内容再单一些,即去除掉诊所外面的更远的故事(比如打工吵架去别的医院等等),镜头就龟缩在诊所小屋里,专注地听那些人的对话,如果需要镜头走到屋外就只是场景而已。当然这只是我作为纯粹观片者的看法。

◇ 《马大夫的诊所》

王的拍摄具备更勇敢更坚决的角度,所以就更加直接单纯,一个单一固定的镜头通向社会的胃部。我想说,这是一种影像记录和观念艺术的结合体,使用了当代艺术观念最直接的手段捅活了纪录片这个古老(并且越发变得功利和实际)行当。当然这种方法还要看他敢不敢持续用下去,如果只是在一个片子里昙花一现,日后也很快被人们忘掉。

我当面和王说,我心里满怀嫉妒:这东西怎么不是出自我手;我甚至还说,你现在正在一个牛B和傻B之间徘徊。当然我说这些是我一贯的激将法,生怕他考虑效果考虑观众感受而软弱退缩。我确实太过于期待这个影像芸芸众生中能出现“例外”了。我太怕王流产了。

在和王洪军聊他片子时,更重要的我们还谈到王作为一个“县城人”始终待在这个县城一直拍下去,因为王谈到他还想用“婚礼相馆”、“律师事务所”这些场所继续拍下去,还有和朋友和熟人相聚喝酒时的影像记录;甚至我们还谈到如果这种方式在县城拍摄,王的日常生活维持继续可以靠帮助父母做生意进行。当然,前提必须是,王应该放弃到南京北京这样的大城市去发展的想法,不和大部分追求艺术的年轻人走一样的路,踏踏实实活在县城里。也许,和我、和所有现在众多要做纪录片的完全不一样的例外会出现。说这些的时候,我们引用了一些曾经离开所谓艺术潮流的艺术家、作家,比如一直生活在法国南方的塞尚,作家普鲁斯特等。为什么在现如今追赶浪潮的潮流中,拍纪录片的人中不可以出现一个例外呢?

当然和王说这些话时,我马上觉得自己的天真和单相思,我自己都做不到凭什么让一个八十年代的小伙子就孤独死守县城呢?王是个寡言的人,他说,在南京或北京还是不如在老家踏实。

我是想到“一个社会的胃镜”的比方。我没有做过胃镜(谢天谢地),但听说过做的方式,一个婴儿拳头大小的家伙从口入,穿过喉咙、食管之类,直抵胃部,听起来都痉挛。但胃镜这个家伙依然不动声色冷冰冰地穿入,残酷而必需。这就是那种看似简单没有“影像艺术或技法”的力量。其实这也是我抓着王的拍摄死磕原因之一,一个始终待在自己的县城里,“胃镜”一样透视这个中国最基本的城镇个体,用无数作品来试图穷尽它和它的人们的存在方式,尽管完全可能徒劳但肯定有效。

那天陈忠过来,说两天看到邮件组我连着说这事,觉得“这事严重了”,想看看这片子。就我认识的陈忠,九十年代中期在成都开始卷入纪录片,之后到美国学完电影得到学位并在那边做活,然后又海归回来,是一个国内外的“影视体制”,包括独立制作、剧情片纪录片实验片(现在是广告活和观念图片两手抓)都过的“道中人”,人那么聪明,应该是深谙影像作为一种“活计”或者是“个人方式”的环境和路数的。虽然他像我像很多这条路上奔了一些年头的人一样难以回到“县城纪录片”这条路上,但知道我们在谈的是什么,就是当影像目的离开活计和饭碗之后,同时还要离开那种双眼贼一样盯着题材钱包的纪录片习惯套路,真正回到和自己和个人切身相关的“身体位置”上来。希望我能说得清楚,一下子说不清楚也不要紧,这是个值得漫长时间去实践和讨论的东西,也许是一些人的一生时间。

说着说着就扯到意义话题了,这不是我喜欢的。我只是想借王的拍摄寻到一个离开那些常规、热闹的纪录片话题来谈论一些新鲜的可能性。要我具体说目前我最期待的两个能称之为“影像个人写作”的实例,除了王现在正在做的、包括将要开始的其他一些和该县城有关的拍摄,就是太原的胡新宇一直在拍摄一直没有拿出来的和“私人生活”有关的片子。胡的拍摄只是见面或邮件里和我说,从来没有看过,包括素材,几年前就说起。但他之前的两部片子《男人》和《姐姐》让我对他充满期待。

◇ 《男人》

不久前在西班牙一个艺术节看过一个剧场演出,是一个女演员贯穿到底的作品,舞台上存在的唯一活物是一匹马,白的公马。女演员出场就先一口气干掉一瓶啤酒(吹瓶方式,中场阶段又干掉一瓶),疯狂说话,和完全私人生活有关,其中不断重复的一句是:我不是一个漂亮的女孩也不想漂亮。然后动作疯狂,腿上扎出血,面包蘸着吃,脱衣,亮出所有家伙,和马谈情说爱。疯狂和唠叨到离开舞台,算是演出完了,观众掌声,但再也不回到舞台做谢幕这样起码的演出礼节。一个舞台戏剧作品是她完全的私人生活窗口,无所畏惧也不在乎观众。不管这种艺术如何,但不管不顾的方式就是我们常见的纪录片想都不敢想的。

问题就是,能不能把纪录片回归到“一个人的影像方式”?DV影像开启了这种可能。从上个世纪九十年代末到现在,十年时间,这种“个人影像方式”越来越呈现其凶猛发展势头,不仅作者作品数量每年成倍递增,作品质量,涉及社会现实的广度与深度,还有多元丰富层面的探究,不得了。说起来忍不住就想喝两口。在中国这么辽阔的泱泱大国,如此众多的人群,如此残酷现实交织的社会,每天每小时各个地方不断上演的现实故事无限被记录被表述的可能。真是一个伟大的纪录时代!“无用的我们”或许能做的就是这个了。

中国独立纪录片之父

吴文光

吴文光,1956年出生于云南昆明。1974年中学毕业后到农村作为知识青年务农至1978年,1978年考入云南大学中文系,1982年至1985年在昆明三中和新疆尼勒克二牧场做教师,1985年至1989年在电视台做记者、编辑;1988年至今,作为独立制片人、作家和戏剧舞蹈剧场制作人。

纪录片作品:《流浪北京》(1990年)、《我的1966》(1993年)、《四海为家》(1995年)、《江湖》(1999年)、《和民工跳舞》(2001年)、《你的名字叫外地人》(2003)、《操他妈电影》(2005年)、《亮出你的家伙》(2010年)、《治疗》(2010年)

作者|吴文光

编辑|老饼干

校对|晓鹏

来源|收获(ID:harvest1957)

长按或扫码关注