戛纳评委主席、奥斯卡收割机冈萨雷斯导演成长记

开始之前,先和大家预告下一录同行的情况:

5月22日,开始第 15 站——长沙

地址:长沙小天鹅戴斯酒店(芙蓉广场店)6层-小天鹅厅(湖南省长沙市芙蓉区五一大道韭菜园648号)

欢迎大家带上朋友围观!点击这里报名,即可免费参加

之前关于今年戛纳电影节的评委主席猜测很多,但是最后出乎意料的竟然是亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图。

“墨西哥三杰”的冈萨雷斯,他是第一个获得戛纳电影节最佳导演奖的墨西哥导演,也是第一个获得奥斯卡最佳导演奖提名的墨西哥导演!《通天塔》、《鸟人》、《荒野猎人》,他制作的电影都会让全世界的制作人为之关注。

冈萨雷斯早在2000年就凭借长片处女作《爱情是狗娘》入选戛纳电影节影评人周,并获得了影评人周大奖,后来还代表墨西哥提名了奥斯卡最佳外语片。冈萨雷斯在2003年拍摄的第二部作品,也是他正式进军好莱坞的首部作品《21克》,入选当年威尼斯电影节主竞赛单元,并为主演西恩·潘夺得威尼斯影帝,之后也为影片另外两个主演,娜奥米·沃茨以及本尼西奥·德尔·托罗,争取到了奥斯卡提名。

到了2006年,冈萨雷斯放飞野心,横跨四个国家三个大洲,用四种不同语言拍摄了巨作《通天塔》。影片入选2006年戛纳电影节主竞赛单元,冈萨雷斯最终获得最佳导演奖,他也成为了第一个获得戛纳电影节最佳导演奖的墨西哥导演。当然《通天塔》还不仅止步于此,后来在次年的奥斯卡获得了包括最佳影片、最佳导演在内的六项大奖提名,冈萨雷斯因此成为第一个提名美国导演工会(DGA)和奥斯卡最佳导演奖提名的墨西哥导演。

在《通天塔》席卷全球的成功之后,2010年冈萨雷斯重回自己的母语电影,带上哈维尔·巴登拍摄了西语片《美错》。影片助冈萨雷斯第二次入选戛纳电影节主竞赛单元,也让男主哈维尔·巴登拿下戛纳影帝。《美错》还在次年的奥斯卡提名了最佳外语片。

在2014年执导《鸟人》开幕威尼斯电影节,并成为次年奥斯卡超级大热门,获得了九项提名并最终拿下最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本等四项大奖,成为最大赢家。

紧接着在2015年,冈萨雷斯带着“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥,火速拍完了《荒野猎人》。影片虽然没有去欧洲电影节,但是为冈萨雷斯创造了令人咋舌的连庄纪录。前一年《鸟人》才大获全胜,这一年《荒野猎人》以12项提名再次领跑奥斯卡,冈萨雷斯凭此创造了奥斯卡最佳导演两连胜的辉煌成绩,也成功将“小李子”送上了众望所归的奥斯卡影帝宝座。

2017年,冈萨雷斯低调拍摄了一部VR短片叫《血肉与黄沙》,这部VR短片入选了当年戛纳电影节的VR特别单元,还获得了次年奥斯卡的特别成就奖。这真的是到了“随便拍个啥都能各种入围各种拿奖”的地步了。

可是关于冈萨雷斯的访谈并不多见,美国导演工会前不久和这位奖项收割机导演从创作的角度聊了聊,他的创作历程以及工作方法。以下内容来自美国导演工会,内容有删减。

摄影师艾曼努尔·卢贝兹基+墨西哥三杰(阿方索·卡隆、吉尔摩·德尔·托罗和亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图)

问:阿方索·卡隆、吉尔摩·德尔·托罗和你三人被称为“墨西哥三杰”。你们是否会给彼此看粗剪的作品征求建议呢?

A:是的。我很荣幸有这些朋友,我不仅喜欢欣赏他们的为人,而且他们也是我钦佩的艺术家。他们总是发自真心给我出建议,虽然有些建议我不一定采用,但我们会进行一番讨论。倾听他们的建议会让我进行反思。

从故事概念、到剧本、剪辑,我们一直都会邀请彼此提供建议。顺便一说,我们提意见都是非常直接的,一点都不含糊。尤其是阿方索,他说话非常犀利,舌头像刀子一样。说话毫不遮掩,但从来都是就事论事。我们谈论的是什么适合影片本身,比如有些情感、浪漫或历史元素什么的,也许看似正确,但对影片无益,我们就会展开争论,说“这很好,但对影片无益。”当然这也这很痛苦。

问:所以你必须反复思考……

A:有时,你必须忠实于自己的信仰,我不是指顽固不化,而是要有眼界。因为如果你是用民主的办法拍片,那么你就完蛋了。你必须清楚哪些时刻是你要忠实自己,而不是一味听取大家的看法,对他们而言是对的东西,对你自己来说未必。

而且我认为即使是有信念的错误也是一种风格,你必须拥抱它。如果你想要执导电影的权力,你就必须承担这种风险,拥抱错误,毕竟真实和自我间的界线有时是模糊的。

问:你如何协调和合作者之间的创作差异?如果有冲突如何解决?

A:我认为我的工作是要让每个人发挥他们最大的潜力。因为只有你自己知道影片的全貌,所以你的工作是困难的,所以导演要有远见。很显然,我喜欢听好的想法,但我会进行取舍。

许多部门通常经过合作都能收获新的东西,所以我认为一加一等于三。当你的合作者和你分别都是三的时候,结果就会倍增,变成另一个东西,比如DP罗德里格·普瑞托和我合作前四部,或者和卢贝兹基合作后三部都是这样。成绩都很不错。

当你开始使用工艺、材料,你会发现现实突然不符合你的想法。然后,你必须找到一种方法来超越有形的东西来寻找神秘的、无形的元素。你必须超越物质世界来进入非物质世界,到达精神之境或神秘之境。优秀的电影摄影师或优秀的编剧才能改善你一开始的想法。

问:在和DP合作方面,导演需要具备什么基础技术知识才能进行有效沟通呢?

A:我认为你必须对光的工作原理和光的表现,以及如何运用光来增强目标的戏剧性这些基础知识至少要了解。如果你不了解光的规则,以及光的方向或数量或光的颜色会如何影响情绪、感知,它如何塑造场景,你就无法成为一名导演。

我说的不一定是技术层面的。我觉得具备一点技术知识是重要的,但是我这里讲的是对光的敏感度,因为我会说光占场景的90%,光比任何对白更能表达某个场景。

当你拥有像罗德里格和奇沃这样水准的摄影师时,我认为没有人比他们更了解光的表现了。理论上讲,就算你和奇沃谈了一个小时,你也不能完全搞明白。所以,从这个意义上说,当你有这么专业的合作者时,他们能做到你提出的任何要求。当然,前提是我需要知道我想寻求的效果,世界上很少有人能够如此娴熟地运用光,但是他们能设法做到。

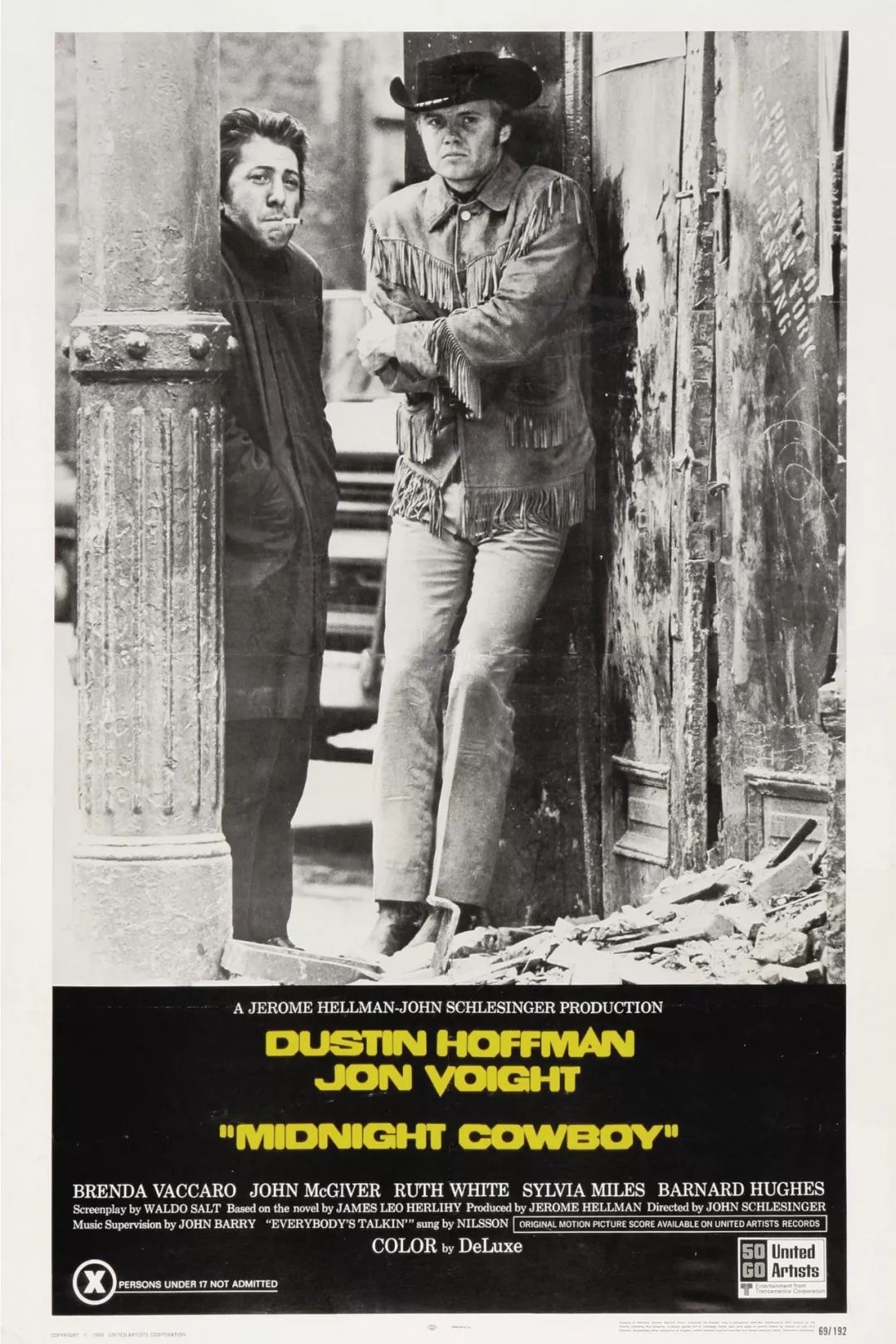

《午夜牛郎》(1969)

问:你生活中有没有哪个时刻被电影迷住了?当你看着某部影片时,你觉得这是我必须要做到。

A:有三四部影片非常触动我。一部是《午夜牛郎》(1969),我父亲带我去看的,当时我很小,我看到霍夫曼和沃特满身大汗,演员的表演和摄影,一切都让人觉得如此真实。我父亲以前很喜欢那首歌《Everybody’s Talkin’》。当我在电影中听到这首歌,它是如此的怀旧、悲伤和浪漫,两个角色间的友谊……我不知道这部电影改变了我很多。

另一部我认为非常重要的电影是《自由之路》(1982)。故事讲述的是那个年代土耳其监狱里的囚犯的遭遇。这是一部感人的电影,影片获得了戛纳金棕榈奖,这部电影由于反政权而被禁。

此外,瑟吉欧·莱昂导演的《美国往事》(1984)让我很是着迷,这部电影我看了17遍,我记得每个场景,配乐也恰到好处,电影时长好像是3小时40分钟。制作了《荒野猎人》的Arnon Milchan同时也是该片的制作人之一,他告诉我这部影片曾经好比一场灾难(当时美国对这部电影的评价不一)。

最后,费里尼的《八部半》(1963)这部电影对我影响也非常深远,这也是我父亲带我去看过的电影。这部黑白影片呈现给我一个新颖的世界,和之前看过的截然不同。当时我对影片一知半解,但我仍然被里面的世界所吸引。

问:那些观众看了多次才能慢慢理解的电影都是一些好电影。

A:我同意。如今大家都是过早就说明一切,不留任何悬念。我认为这和人们现在通过合理化的体验来体验电影有关,而不是让他们经历感官情感,在这个空间上事情未必需要有意义。但在情感上他们是有凝聚力的。

我认为事物的奥秘让我们填补了空白,这就是影院的魅力,对吗?因为影院就是这样一个场所,一扇关闭的小门将你和外面的现实世界隔开,以平面二维的方式放映20%的真实,而需要你猜测镜头后80%的内容,由你填补这个空白。我认为那些欲言又止的远比说出口的要重要。而当一切都已说了,观众也就没有什么可参与的了。

问:你当时为什么选择传媒专业?

A:我不知道学什么,我休学了一年,去了欧洲,当时什么工作都做,身上一分钱都没有,我很害怕。当我从欧洲和非洲回来,我想我会成为一名律师,然后我在一所大学里学了6个月的法律。有天我问自己‘我究竟在这儿做什么?’我根本不想当律师,所以我退学了,但又不知道该做什么。说实话,传媒就是适合那些不知道该做什么的人的职业。它涉及范围广:广播、电视、电影、杂志等等,让你发现能做什么。

问:你曾在WFM做了段时间的DJ。据说,你觉得音乐比电影更能影响你的审美。

A:是的。我在一个广播电台做了5年的DJ、主持人和导演,这家电台是在世界上最大的城市里连续5年荣膺No.1。在这里我学会了通过故事、对白、音乐和韵律等手段让听众每天三小时参与到我的节目中来。我做了许多实验,创造了许多人物、政治笑话,非常挑衅的事情。政府因此取消了我们节目两次。我学会如何通过想象与人交往,在某种程度上,许多元素是无限的,因为这只和你的想象力能走多远有关。

我认为音乐从某种程度上,音乐的态度和某首歌如何直接传递给你,不是通过语言,不是通过智力游戏,不是通过你有多聪明,不着重强调语言。如果电影和艺术没有界限,那么我认为音乐是唯一真正心灵层面的。音乐是看不见的,它是很纯粹。

当我初次听到Pink Floyd的《 The Dark Side of the Moon》时,当我听到Gennesis的《The Lamb Lies Down on Broadway 》,当我发现Yes的《Yessongs》,但当我聆听《As Falls Wichita》,Pat Metheny创作的《So Falls Wichita Falls 》,或者Motown的每首歌时,我意识到我想做个电影创作者或是个讲故事的人。

一首歌能打动我,首先是因为音乐中饱含的纯粹而强烈的情感,而非因为其影像、歌词或故事。它动摇了我所有的直觉,使我的直觉苏醒。我通过节奏、和声和旋律以及随之而来的情感来了解这个世界。音乐带我走向影院。

问:你能成为Televisa的制片人是因为在电台的名气吗?

A:是的,因为我有个朋友在那儿执导某个频道,他希望我打造那个频道的公司形象,那个频道当时名气很大。

制作的都是短片,而不是商业广告,因为没有销售任何产品,我只是在销售一种态度。我花了7个月时间拍摄电影,学习如何制作。拍摄内容全是来自我的点子,我学习如何拍摄、剪辑,并搬到荧幕上,我很幸运在合适的时机抓住了机会。

短片非常成功,所以我们创立了制片公司,那是一家广告公司。大概两三年,运用我们所具备的知识,用所有摄影机做各种实验,每年大概投入拍摄100天。我对技术和工艺很着迷,以致于在那期间我决定学习戏剧,但我又怕演员,我不知道如何与他们沟通,所以我和Ludwik Margules一起学习了三年戏剧,这改变了我的生命,那时我才了解到导演戏剧是有史以来最可怕的事。

《爱情是狗娘》剧照

问:那《爱情是狗娘》是怎么来的呢?

A:95年时我们为电视连续剧写了试映集,那是我首次执导超过两三分钟的内容。我最自己要求很严格,然后我决定开始从事电影行业,我被引荐给吉勒莫·亚瑞格,于是我俩开始合作创作我的处女作。

执导首部作品时我已经36岁了,对于现在很多人来说年纪相当大了。但说实话,我的现场实践经验非常丰富,经验远比墨西哥许多电影导演要丰富。

问:你有想过影片会收获这么多好评吗?

A:老实说,这出乎我意料之外,不仅是因为我没料到,而且当时我住在墨西哥,没有去读影评或参加电影节,当时网络也没有那么便利。我知道这部电影一直非常受欢迎,但我没有任何参照标准,直到第二部电影《21克》上映。

问:你从未真正经历过导演需要面对的艺术和商业之间的冲突?

A:没有,当时周围的人都非常支持我的工作,我对此心怀感激,我的一些电影创作人朋友曾吐露过多年来他们遭受过的不好待遇,被权力和某些人的愚蠢搞得心力交瘁,吉尔莫·德尔·托罗就是其中一个。我很幸运碰到的经常是对我的工作予以支持的人,我从未被要求做任何不想做的事。我要说,如果我的某部电影是烂片,这就是我个人的错。

问:在你第一部和第二部电影之间的那段时间是你搬到美国的时候吗?

A:是的。拍摄《爱情是狗娘》之后,墨西哥变成一座非常危险的城市,绑架案攀升。那段时间过得非常艰难,我有两个小孩。我当时相当于公众人物,但我不想雇保镖或生活在封闭的社区,所以是个很容易被盯上的目标。我觉得有点不安全。同时,我认为有机会挑战自己,打破自己的舒适区,尝试新鲜事物是好的。

《21克》工作照

问:《21克》也与此关系吗?

A:因为这个故事涉及到一个宗教狂热分子本尼西奥·德尔·托罗,我认为这个角色将自己和上帝产生关联的方式是如此幼稚而原始,犹如南美洲一些宗教机构的做法。我想“好吧,这是描绘我们邻国的宗教信仰的有趣方式。”然后,我希望和西恩·潘合作,我们就搬来生活在这里,自那后我写了两年的剧本。

问:回到上帝那个问题:这是你作品中突出的一个方面,尤其是前四部影片都在探讨上帝是否存在的问题。如果上帝确实存在,那就是一个残酷的上帝。你能谈谈你故事中的这些形而上学的冲突吗?

A:我从小就清楚意识到上帝的存在。因为当我还小时,我母亲是个虔诚的天主教徒,当时她还活着。我父亲四年前去世了,他也是个天主教徒,但从未真正尽教徒事宜。但,我母亲却是个受罪行驱动的人,她很传统,生怕犯错。上帝就是个拿着来福枪的家伙;众生只要犯点错就必须受罚。这种观念有点原始和幼稚。我就是在基于害怕魔鬼的天主教教义的包围下被抚养长大的,天主教教义认为耶稣再临将会对好人和坏人进行审判。

所以,是的,我第一部影片蕴含着许多关于罪行的宿命论内容。在过去10、15年的经历中,我已经焕然一新,我成长了,在质疑和理解方面都得到了成长。这并不是说我从未相信过,而是我一直在质疑。

问:在某些方面,你的职业生涯可以被看做是你和吉勒莫·亚瑞加合作的影片以及其他影片。在前三部影片之后,你不再拍那些环环相扣的、非线性的故事,相较于之前千变万化的叙事手法,转向了线性叙事。这是创造性成长的标志吗?

A:是的。我认为当我们完成《爱情是狗娘》后,我们开始着手制作《21克》,故事讲述三个主人公在一次偶然的事故中经历了失去与痛苦的故事。该片讲的又是三个故事,但这次它们相扣的方式与之前不同,当我们完成该片,我想‘我在我的城市拍了部(爱情是狗娘),又在另一个城市拍了部(21克),我要继续在全球基础上探索这个结构,把电影做成马赛克(通天塔)。’这是很诱人的实验“从当地到国外再到全球。”我开始执行。《21克》的实验是每个场景和下个场景都没有关联,我们面临的挑战是,如何在没有叙事关联的前提下拥有连贯的感情旅程。

《通天塔》工作照

制作《通天塔》时,我们的实验是打造一个人物互相看不见、触摸不到的故事;他们永远不知道彼此的世界,但生活却被对方所影响。在制作《21克》过程中,我意识到我们应该打造‘三体’;让我们试着结束这个循环——探索在不同地理位置和不同模式下讲述故事的不同方式。从讲故事意义方面而言,这是令人兴奋的。

但当我完成《通天塔》后,这套方法让我觉得感到疲惫,因为最终角色出现在银幕上的时间很短。《通天塔》里有四个故事,每个故事只有35分钟时长,所以每个故事都不长。又得想办法让这些故事相互产生联系,这个任务很难,当时也是感到筋疲力尽。

然后,我开始听到一些批评的声音,有人会说‘又是老一套,没新意。’我觉得够了。于是,我开始挑战我的第一部正统的线性叙事电影《美错》。

正如奥森·威尔斯所说,拍一部天才电影很容易,但要拍好一部电影很难。我说,ok,我要拍部只有一个主人公的故事线的传统的故事。我发现拍这部片比之前所有片都难,其他片中的主人公很多,操作起来很方便,而《美错》中只有一个主人公,没有花招和障眼法,故事线必须非常清晰,所以我觉得非常具有挑战。

《美错》工作照

问:在《通天塔》中第一世界和第三世界之间存在的冲突很有趣,以及西方人看待摩洛哥人或美国人看待墨西哥人的方式。影片的悲剧部分源于人们无法将对方视为人类。

A:这正是电影的中心主题,他们看不到人的维度,只是随意给他们贴标签,阿拉伯人、穆斯林、墨西哥人或外国佬等等。不幸的是,我认为在近几年这种行为被放大了。这正是如今发生在边境的事情,人们将那些移民者称为‘入侵者’,这些移民者中有些母亲带着孩子赤脚行走在漫长的道路上,这正是我之前所探讨的,这些移民者只不过是生长于其他国家,信其他宗教,却因此为其他人所排斥。

《荒野猎人》剧照

问:我最近又看了遍《荒野猎人》,有幕戏非常生动,毛皮猎人被Arikara战士袭击后不得不撤退到河船上。你是如何处理这幕戏的呢?

A:我2010年时开始筹备这部电影,2011年勘景,后来为了等莱昂纳多拍完马丁·斯科塞斯的电影(《华尔街之狼》)不得不推迟这部电影。但我已经做了大量勘景工作,并对这幕戏做了故事板。我一直想看看在那些战斗中的感受。战役是画出来的,但画得很美,所以我告诉自己‘好吧,我真的想要一个没有剪辑的极端视角,我想让这场戏不仅仅是电影体验,而是真正的意识流体验,感官的体验,打造一个沉浸式的世界,所以我开始一点点设计走位,绘制故事板。我知道逃亡这场戏要跑到河边。’

所以我设计了两个人物的行动:格拉斯(莱昂纳多)和菲茨杰拉德(汤姆·哈代)。我得告诉打对手戏的这两人故事发展,两个人的视角等等。计划如何拍远景,在哪里拼接,然后再下一个远景。这是几个远景组合起来的,虽然不多,大概三四个。

拍这场戏很难,因为我们使用的是65mm,基本上是第一批使用阿莱Alexa 65数字摄影机的人。有很多人抱怨我们使用数字摄影机,因为大家希望我们使用胶片拍摄。然而,我想在下午三点在树林下以大画幅拍摄。没有灯光。我需要展现细节,因此,在这种情况下不可避免的需要技术的帮助,所以我们使用了这台摄影机。排练了几周,实际拍摄日三天左右。

问:我猜这场戏里有许多人物不是演员。

A:是的,许多都不是演员。为了被允许在这里拍摄,我们联系了加拿大当地社区,当地人超级亲切,他们很高兴我们要在这里拍电影。我希望确保他们感到受尊重。这个地方风光旖旎。然而,勘景时,我发现很难找到合适的河边,要么是工业化太严重,要么是人为痕迹重,而该处很合适,它有正确的太阳方向等等。

《荒野猎人》工作照

问:所以大部分是在凌晨拍摄还是在下午拍摄的呢?

A:只在下午拍摄。影片中每个场景都是经过提前彩排的。但演员的走位、摄影机运动这些都是精确计算过的。当太阳走到我们想要的位置时就开始拍戏,每天只能拍摄一个半小时左右,运气超好的时候能拍两小时。每天都是如此,早上拍摄是不可能的。所以每天节奏都很快。

问:影片另一个瞩目的方面是阵容的丰富性和有深度。谈谈你的选角过程,你是否原本就有人选?还是对新人完全开放?

A:视情况而定。我很幸运在《爱情是狗娘》之后还能和选角导演Francine Maisler合作。但我要说,如果我能和非演员的人合作,我会很开心,因为他们的自然性有种不可估量的价值。如果你能发现这样的人才,那么你很幸运。但是,我也很喜欢和有天赋的演员合作,他们能做任何你要求的事。

之后,我发现专业与非专业的结合才是真正令人兴奋的。这是最难实现的,但当你让凯特·布兰切特和从未见过摄影机的莫洛特兽医放在通一幕戏时,你会发现这个过程很迷人,对演员有益,且画面也很生动。

问:《通天塔》中音乐在区分三个不同世界中扮演着重要的角色,古斯塔沃·桑托拉拉的作品令人回味。将摩洛哥、墨西哥和日本三个场景区别开的其他方式有哪些?

A:所有墨西哥部分以及CateBrad和墨西哥孩子的故事都是用Super16拍摄的。然后,我用35mm拍摄了美国孩子和保姆的故事,拍摄Rinko(日本故事)用的也是35mm,但用的是完全不同的胶片,所以我用不同的纹理来表现,素材处理方式也不大相同,使之区别开来。

问:当你和西恩·潘、凯特及本尼西奥·德尔·托罗这种水准的演员合作时,你会让他们自由发挥吗,还是你希望他们是受你控制的?

A:每个演员都来自不同的学校、不同的传统,有不同的需求。有时,像拍《21克》时,你有三个这样的演员,你努力协调每个人的视角,他们的需求也各不相同。有些演员是由内而外,有些演员是由外而内的。他们中一些人会问很多关于人物过去经历的问题,一些人则问人物的细节。

这很可怕,因为有时你不得不编造出来。有些演员知道的越少越好,他们通过感受外部世界创造一切再内化。我要称赞的另一个人是个女性,她叫Judith Weston。她是个了不起的老师。她帮助我了解演员的需求,所以我的工作是通过明确目标来最大挖掘演员的潜力。我相信排练。我知道有许多关于相信即兴创作或直觉的讨论。我认为有时确实是这样的,但你不能依赖即兴的反应,即兴发挥的水平并不稳定。所以,如果你仅仅依靠这个,不管结果好坏,演员都会很累,他们的表现也不再那么自然。

我将所学到的,尤其是拍《鸟人》时所学到的知识运用到《荒野猎人》中,那就是要和演员反复排练。首先,演员需要背对白,才不至于因对白而分心。眼睛是会反映演员此刻是否在思考对白的。

我希望演员做这个空间的主人,而不是受害者,他们应该像黏土一样把它真正塑造出来。我闭上双眼睛,想象一个空间,灯光,说对白的时机和演员间的距离。演员将会坐下吗?他们将站起来吗?因为这些行为会改变整个关系和场景的能量。所以,一旦你对整体进行了排练,发现了其中的答案,策划出摄影机运动,一切就会产生质变,而你必须控制这种质变。

《鸟人》工作照

在《鸟人》中,由于我们打算拍摄许多长镜头,所以排练了许多遍,直到大家做好准备,但当开拍后,正如《荒野猎人》一样,我们最多只能拍一到三条。比如拍一条11分钟的长镜头时,当已经进行到了一半,此时某个演员要进行独白,如果在这里失败了,那这条就废了,没人想做这颗老鼠屎。

所以,我突然发现这件事的美妙在于,我正在做两件事:戏剧和电影。我像剧院那样排练,以便像时钟一样完美控制每一个动作。由于肾上腺素的作用,当开拍后,每个人就如在观众面前表演戏剧一样,带着害怕和紧张情绪。就像走钢丝一样。因为不带恐惧情绪的拍电影是平庸的。电影是一种爱的行为。爱意味着恐惧——因为你害怕失败,你必须害怕,又得大胆向前。

我记得当我们拍完其中一条长镜头后,所有人欢呼雀跃,喜不自禁。对我而言,这是拍电影最快乐的方式。

全文完

Hey,我是你的老朋友影视工业网。别人关注你走的有多远,我们关心你走的有多累。这周末开始,我们的第4届一“录”同行活动将带着讲师、厂商和礼品去到30个城市,让我们像许久未见的老友一样面对面,放松紧绷的神经,学习、交流、叙旧。点击阅读原文即可报名。

4.14北京—4.16天津—4.18石家庄—4.21太原—4.23西安—4.26郑州—4.28济南—4.30青岛—5.07南京—5.09苏州—5.12上海—5.14杭州—5.17合肥—5.19武汉—5.22长沙—5.24南昌—5.27福州—5.29厦门—6.01广州—6.03深圳—6.06海口—6.13昆明—6.15贵阳—6.17重庆—6.20成都—6.22兰州—6.25呼和浩特—6.28哈尔滨—6.30长春—7.02沈阳