写给电影的情书——永恒之梦:解读电影语言

你拍了一个镜头,然后把它和另一个镜头放在一起,然后你就会体会到第三个镜头画面,有时候这会使我困惑,有时候而已,但总是使我兴奋的。如果你稍微改变剪辑的时间,就变动个几帧,甚至就一帧,你体会到的画面就会不一样了。确切来说,我觉得,这应该叫做电影语言吧。老马在这篇文章里谈到了电影历史以及自己对电影的看法 ,也说到了这些东西对自己创作的影响。知道过去才懂得现在,因为痴迷所以我们都在坚持着,亲爱的们,我们一起前进吧!

作者:马丁斯科塞斯

译者:林诗钊 转载注明影视工业网,感谢:)

原文:http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/aug/15/persisting-vision-reading-language-cinema/

作者:马丁斯科塞斯

译者:林诗钊 转载注明影视工业网,感谢:)

原文:http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/aug/15/persisting-vision-reading-language-cinema/

我第一次看这部电影,是和我爸爸一起看的。那时候我八岁。这部电影对我影响至深,之后没有哪部电影可以相比。我觉得,是它点燃了我对电影的热情,使我为其着迷,为看电影着迷,为拍电影着迷。

弗里斯·格林将他一生都献给了电影,可他死的时候却一穷二白。想到格林的一生和他的结局,电影里那句台词——“你肯定会过得很开心的,格林先生”——听来无疑讽刺,但其实说起来,又不无道理,因为至少终其一生,他都为电影着迷着。这件事困扰了我,但也启迪了我。我当时很年轻,尽管没有说出来,但我从荧幕上感受得到。

我经常被爸妈带去电影院,因为我从三岁起就有哮喘。我不怎么能运动。但是我爸妈很爱电影,他们不爱读书——在我小时候生活的地方,没人读书的——因此可以说,电影连接了我们一家。

时至今日,我才意识到电影给我带来的温暖的弥足珍贵,通过它,我与父母得以连接沟通,我与屏幕得以相识。我们一起经历、感触了很多。屏幕上的感情我们感同身受。40年代到50年代的电影有时候是在细微之处表达情感的:通过手势,眼睛一瞥,两人之间的情绪反应,灯光,阴影。所有这些,在我们现实之中,通常都不被注意,也无人谈论。

而这些,也正是电影的魔力所在。每次我听到别人把电影降格为“幻想”之类的东西,或者试图在现实和电影之间做出明确的区分,我都觉得,这是在回避电影。电影自然不是生活——通过电影,我们向生活祈祷,向生活进行着不间断的对话。

弗兰克·卡普拉说过,“电影就是传染病”。我很小时候就被传染了。每次我和爸妈或者和哥哥去买票,我都能感觉到这种病的存在。进门之后,走过地毯,再路过卖爆米花的地方,(那个地方的味道很好闻),再就是检票员了。在某些老式的电影院,还会有很多门,门上有小窗子,你往里一看,小窗子会放些很神奇的东西。进入电影院对我而言,神圣之至,像是我的神殿,身边的现实生活都会显得黯然失色。

电影是什么,为什么它会如此特殊?这么些年了,我觉得自己已经找到了答案。

首先,电影与光有关。

光是电影的开始,不言自明。光是电影的本质——电影是光的发明,而且到现在,电影还是在暗暗的屋子里放映的,唯一的光源就是电影。不过当然,光是所有东西的开端。大多的创世神话都是设定为黑暗混沌的背景,然后故事随着光的到来而开始——这意味光创造了一切。光帮助我们认识自己,继而认识世界。认识世间的相同与不同,我们学会为东西命名——这都是认识世界的过程。我们便是所谓的“被启发了”(enlightened),可见光(light)对于认识自我的重要性。

其次,电影与运动有关。

我记得我五岁还是六岁的时候,有人放了16mm的动画片,我还过去往放映机里看了看。我看到无数小小的图案以稳定的速度机械地运动着。而且他们是倒着放的。他们一直在动,还会有咔哒咔哒的声音。詹姆斯·史都华在和彼得·博格丹诺维奇的对谈中把电影定义为,“时间的片段”。我小时候看到那些小东西在那动啊动的,也有此感觉。

三千年前的肖维洞穴的壁画里,画上有一头野牛有好几对的脚,也许这是作画者想要表示野牛的运动。这说明了,人类试图使画面运动,试图捕获运动的欲望自古便有。我觉得,这是一种神秘的原始的驱动,是想要穷尽“我们是谁我们是什么”奥秘的尝试。

1894年爱迪生的电影

1894年爱迪生在他新泽西的工作室用电视摄影机(Kinetograph)拍了一部“猫打拳击”的影片,这是电影的开始。毫无疑问,爱迪生是电影的发明者之一。关于到底是谁发明了电影从来争论不休——有人说是爱迪生,有人说是卢米埃尔兄弟,有人说是弗里斯·格林。但其实,电影还可以追溯到1888年,有个叫路易·乐·平斯的人也在自己家拍了部短片。要追溯的话还可以追溯得更远,在十九世纪七十年代到八十年代之间就有了。一个叫埃德沃德·迈布里奇的人把很多台相机靠在一起,然后拍连续的照片,拍人物啊动物啊。他的老板利兰·斯坦福让他看看,马在奔跑的时候,是不是四只马蹄都离开了地面的。迈布里奇证明了,的确如此。

电影真正始于迈布里奇?还是我们应该追溯到肖维壁画去? 托马斯曼在她的《约瑟夫和他的兄弟们》里说:

“我们听得越深,我们离过往的世界便越近,我们便会发现,人类的历史和文化的开端,实在是深不可测。”

所有开端都是深不可测的,人类历史的开端,电影的开端。

众所周知,卢米埃尔兄弟的《火车进站》第一步公开放映的电影。它是1895年拍的,我们看到的东西也是1895年的。人们穿衣服啊人们的移动,都是当时的重现。这便是电影特殊的第三个方面,时间的重现。又来了,刚刚说的,“时间的片段”。

我们拍雨果(2010)的时候,我就想着要重现放映火车进站的场景,人们被电影吓坏了,从椅子上跳了起来,因为他们以为火车真的会撞到他们。

我们看卢米埃尔兄弟的电影时,就会发现他们和爱迪生的电影很不一样。卢米埃尔不只是把摄影机架在原处,以此来记录事件和场景。你研究就会发现,他们摆摄影机的位置是多么精挑细选,对于景框之内和景框之外的判断,对于摄影机和火车之间距离的判断,对于摄影机高度的判断,对于摄影机角度的判断,都是精心设计过的,有趣的是,如果摄影机的位置稍微变更一下,观众也许就不至于被吓成那样了。

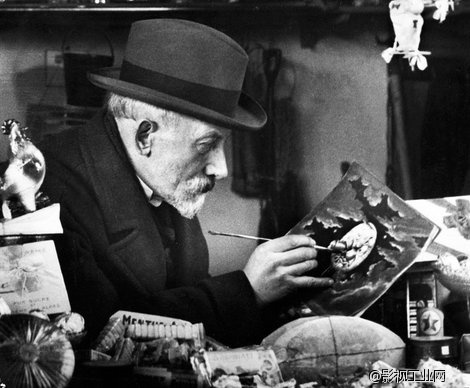

大约是在1929,乔治·梅里埃在为他的月球旅行记上色

乔治·梅里埃,他对电影的贡献正是《雨果》故事的核心。他以前是个魔术师,而他的电影也像变魔术一样。他创造了特技摄影和人工式的特效。他重制了现实,他的电影像是一个魔术箱子,里面装满了奇迹。一直以来,卢米埃尔兄弟和乔治梅里埃各自的电影都被视为互为反面——他们一者记录现实,一者创造特效。这种分法一直存在,但这只是简化历史的低级方式。本质而言,他们朝着同一个方向努力,不过道路各异,他们都是对现实进行理解,进行整理,并试图找到其中意义。

再来,剪辑出现之后,一切都变得更加广阔。是谁创造了剪辑?再一次引用托马斯曼的话,历史是“深不可测的”。最早之一是1903年的埃德温·鲍特的《火车大劫案》。在这部电影,从车内剪辑到了车外,而我们还是知道情节和动作是连续发生的。

再过几年,就是1912年的格里菲斯的《佩吉巷的火枪手》。这被视为是第一部的黑帮片,尽管是在新泽西拍摄,看起来还是很像一部纽约下东区的电影。这里面有个著名的场景,歹徒们沿着墙壁走,每个人都慢慢地走向镜头,在他们离开景框之前会出现著名的半脸特写镜头。佩吉巷源于雅各布·里斯的照片《罪恶的土壤》。在这个场景里,他们走向佩吉巷,但你实际上并没有真正看到他们。你是在你心里感受到的,或者说,推测出来的。而这也就是电影的第四个特殊之处,推测。图像是在你自己心中的。

对我来说,这也是我对电影着迷的开始。我一直为此兴奋。你拍了一个镜头,然后把它和另一个镜头放在一起,然后你就会体会到第三个镜头画面,这第三个镜头实际却不存在。苏联的爱森斯坦写过这个,这也是他电影的重中之重。有时候这会使我困惑,有时候而已,但总是使我兴奋的。如果你稍微改变剪辑的时间,就变动个几帧,甚至就一帧,你体会到的画面就会不一样了。确切来说,我觉得,这应该叫做电影语言吧。

在1916年,格里菲斯的《党同伐异》横空出世。全片大概三个小时,格里菲斯前无古人地,使四个故事交替进行——胡格诺派的大屠杀,耶稣基督的受难,巴比伦的沦陷以及1916年的美国的劳资冲突。电影的最后,格里菲斯在四个故事的高潮处剪辑,这样的剪辑史无前例。他把画面放在一起,不是出于叙事的目的,而是为了说明一个理论:党同伐异已历史久远,而这总是带来灾难。爱森斯坦后来把这种剪辑称为,“知性蒙太奇”。

有些作家和评论家怀疑电影,因为电影院的外观在当时的确不是很讨喜。在此之后,电影作为一种艺术形式,地位被确立了。当然在卢米埃尔兄弟乔治梅里埃和鲍特的手上,它已经是一种艺术形式了。但格里菲斯的剪辑,是电影语言发展的一大迈进。

格里菲斯创造的电影语言之后,电影走向了不同的方向。有先锋派的斯坦·布拉哈格,有拍了上千条广告的麦克·米尔斯。

还有,库布里克的《2001太空漫游》。叙事,抽象,速度,运动,静止,生命,死亡——这些2001都囊括其中。又来了,我们又发现自己身在那种神秘的原始驱动之中,那种想要探索运动、创造运动,想要越来越快的欲望,那种希望在内心寻得宁静,寻得真正意义上的存在的欲望。

但是,我们刚刚说过的电影,无论是爱迪生、卢米埃尔兄弟、梅里埃和鲍特的,这些一脉相承,直到格里菲斯,再库布里克,如今这些都是历史了。现在,电影到处可见,他们出现在我们眼前的速度甚至比2001里宇航员遁入另一时空时看到的还要快。所以,我必须直到我们所看到的到底是怎么一回事,然后找到应对之道。

现如今我们觉得语文素养是不可缺少的。但是几千年前,苏格拉底可不这么想。现在反对互联网的人觉得网络是对图书馆的一种不好的替代品,苏格拉底也大概这么想。在和菲德拉斯对谈时,他说写作和阅读会使学生无法真正知晓真理,因为一旦人们不再记忆东西,而是选择写下来和阅读,那么他们就会面临危险,他们只能获得肤浅的道理,而无法晓得真理。

现在我们理所当然地进行着阅读,但是同样的问题也出来了,快速剪辑的电影,他们对我们好吗?他们是否迫使我们遗弃了电影的“书面语”?

我们现在看电影,看到的都是以前没有见过的。所以我觉得我们学校应该加强学生的视觉素养(visual literacy)的教育。小孩子们需要明白,并不是所有的电影都是用来,像快餐一样,快速消费掉之后,迅速遗忘的。我们需要教育他们,教育他们分辨影像的分别,有的是用来重建他们品质和智慧的,有的只是用来讲故事给他们听的。

正如Steve Apkon(电影制片人,Jacob Burns 电影中心的创办者)在他新书《影像的时代》所说,除了老掉牙的关于文字重要还是图像重要的争论外,语文素养和视觉素养区别应该分清开来。他们同等重要,他们同样本质,他们都能告诉我们,我们到底是谁。

当你往回看,文字和图像几乎是混淆一起的。实际上,文字和图像,他们都只是标志罢了。中文和日文像是画画的文字。“深不可测地”,文字和图像分道扬镳,像两条分开的河流,或像两条不同的道路那样。

其实说到底,文字素养和视觉素养就都是素养的问题了。

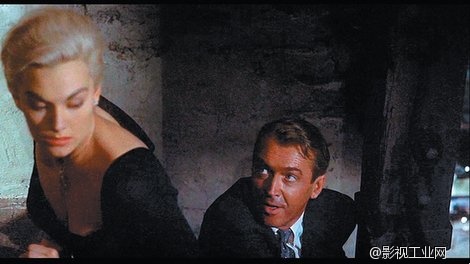

《迷魂记》(1958)中的詹姆斯·斯图尔特和金·诺瓦克

曼尼·法伯说每部电影都反映了它所处时代的基因。美国电影黄金年代里,罗伯特·怀斯拍过一部《地球停转之日》,是一部不错的科幻片。是1951年拍的,当时冷战刚开始不久,电影里反映焦虑紧张,对核战争的恐惧,对地球生命将至的忧虑,还有无数种难以言说的情绪。电影里的光影,演员之间的情绪和心理,空气中的氛围,这些都传递到像我和我父母这样的观众身上。这就是电影揭示生活的表现。如果把电影看得更仔细点,这样的感触会更深的。如今的年轻人来看这部电影,眼光会不同,眼界也会不一样,也可能带有偏见。就是这样,你站在你所处的时代来观察这个世界,在你的时代,以前的价值观早已泯灭,新的价值观与你相伴。尽管如此,伟大的电影的魔力,会让你在相同的电影面前感受到同样的伟大,尽管时代已变。而这样的电影的力量,永远不会随时间而消亡。

但是,为了从中寻找新的价值和意义,有样工作首当其中,我们得去保护他们。他们指的是所有的电影。考古学家从文物里发掘出价值。这些文物,都是以前人类随手丢弃的,或是古文明的遗弃,自己无意存留下来的。

比如,有个闪族人的石碑,碑文既不是诗歌也不是英雄故事,而是牲畜的记录,是当时某次牲畜买卖的帐表。它很神奇地被保存了几百年,以前是在土里,如今是在气温恒定的环境里。现在我们一找到类似的东西,都会小心翼翼地保护他们。

对待电影,我们也该如此。但电影不是石头做成的。电影是由赛璐珞做的,是硝化纤维的薄薄的条带。电影刚诞生的前几十年,甚至没有人想到要保存电影。当时保存是一件很随缘的事。当时,名气越大的电影下场越悲惨。很多电影都是,他们每一发行,在拷贝的过程中,原始负片会受到很大伤害,到后来几乎都不能用了。

不久前还有的电影胶片因为其中的银含量而融化。七十年代和八十年代的时候,电影胶片会被回收,用来做吉他拨片或者鞋子的塑料跟。这样一想就令人不爽,一想到承载过伟大电影的底片后来被卖给了花园的园丁,而园丁用他们来造自己的温室,想想就令人窝火。现在,无论什么电影,他们的底片都会被保存在国会博物馆。

我们得把眼光放开阔,除了这些官方保存的好片之外,其他的电影我也得系统地保存。很多人都看了那部希区柯克1958 年的《迷魂记》。这片刚上映的时候,观众们有的喜欢,有的不喜欢,但也就这么过去了。在此片上映之后,它只是被称为悬疑大师的“另一作品”,仅仅如此。那个时候,希区柯克几乎每年都会有电影问世的。

后来人们重新评价了希区柯克的电影,这也得多谢他们,那些后来成了法国新浪潮主将的影评人们,还有美国的影评人安德鲁·萨拉斯。他们提高了我们对电影的眼光,帮我们理解了摄影机背后的作者的存在。当电影语言被提及并开始被看重,希区柯克也开始被看重,他似乎有着与生俱来的视觉化叙事能力。看他的电影,你看的越深入,就觉得其中情感的复杂和丰富。

很多年来,看到《迷魂记》是一件很难的事。1983年,当它再次和希区柯克的其他四部作品流传于世的时候,里面的颜色全都错了。还有,里面原始的画面负片和声音负片都需要修复。

十年之后,Bob Harris和Jim Katz受环球电影公司雇佣,对其进行了全方位的修复。在这之前,底片一直在腐烂,而且受破坏得很厉害。但是现在,大部分的修复已经完成。这么多年来,越来越多的人得以看到《迷魂记》,也得以被其中美丽打动。

不必讨论《迷魂记》到底是其中的情绪还是其中的叙事更胜一筹了,去看便是。正如影评人B.Kite写的,你根本就没看过迷魂记,除非你再看一遍。对于某些看都没看都过的人,我要说,等你看了一遍,你就会明白我的意思了。

每十年,英国的《视与听》就会邀请全球的导演和影评人片选他们心中最伟大的电影。1952年,第一名是德西卡的《偷自行车的人》。十年之后,奥迅威尔斯的《公民凯恩》变成第一,而接下来的四十年它都一直牢据榜首。去年,正是这部我们很有可能永远看不到的《迷魂记》把它拉下神坛。其实《公民凯恩》也是,1970年代中期,它的原始底片在一场洛杉矶的大火中被烧毁。

所以,我们不仅要保护好任何一部电影,最重要的是,我们不能让我们自己被如今的文化标准所误导,特别是今天的标准。曾经,甚至连一般观众都对票房收入不感兴趣。但是八十年代之后,票房成为评判电影的标准之一。这淡化了电影的文化意义。

对于现在的年轻人来说,他们只知道电影票房。他们只关心:谁赚的钱更多?今天谁最出名?出名度现在已用小时分钟秒来计算。作品不再被严肃创作,真正对电影有热情的人也只能和其他人一起创作。

我们必须记住:我们可能以为自己了解什么样的作品会存活得长久,我们可能很了解自己,但是其实并不是,我们并不了解自己,我们也不可能了解自己。我必须记住《迷魂记》,记住那些遗失的伟大的电影,记住闪族人的碑文。还有我们得知道,1851年,在《白鲸》刚刚出版的时候,它只卖出了几本,后来没有卖掉的都在仓库的大火被烧毁了。这本梅尔维尔最伟大的小说,也是文学史上的最伟大之一,后来在十九世纪二十年代才被找回。

作为美国人,我们为我们的诗歌感到骄傲,为我们的文学感到骄傲,为爵士乐和蓝调音乐感到骄傲,我们也可以为我们的电影感到骄傲,这是伟大的艺术。诚然,我们不是唯一发明了电影的人。在二十世纪,当然也不是只有我们拍出了好电影。但是,很大一部分的电影的手法和发展都直接与我们有关,与我们的国家有关。我们责任重大,我们必须告诉自己,对待流传下来的电影,我们要像对待国会图书馆最古老的书籍一样,无所偏见,虔诚尊重。

马丁·斯科塞斯——2012年8月15日

本文为作者 王涛 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/17968