《乘风破浪》,许多镜头手法挺有意思的

《乘风破浪》在2016年9月开机、10月对外公布消息以及主创名单、12月14日宣布杀青、12月27日宣布定档大年初一,2017年1月18日首次大规模点映。5个月的时间制作一部电影,并使其上映, 这个速度真的可以说是“赛车”。

这个速度也得益于数字时代的优势,高效的电影工业制作模式是未来的趋势,《乘风破浪》在工作流程上完全尊重了数字时代的拍摄方式。电影在1个多月的后期制作时间里,超高效率的完成了高质量的制作。现在很多剧组还认为数字电影的优势只是在于比胶片便宜,所以在大量的拍摄素材,给后期工作造成很大的麻烦。而《乘风破浪》恰恰用工业化的制作模式,证明了电影数字化的优势。

▲ 程马志远老师

但《乘风破浪》并没有停止对于影像的探索,不管是影像气质风格,还是运镜方式以及打光的方式,《乘风破浪》都在找出属于自己的语言体系。《乘风破浪》的摄影指导由程马志远老师担任,所以,针对摄影,我们也专访了程马志远老师。从《乘风破浪》的影像风格聊起,到具体的打光、运镜方式,以及具体车戏的拍摄方案,还有数字时代的器材的成像的风格对比,相信看完之后,会让你对于《乘风破浪》有更深的了解。

《乘风破浪》的影像风格

▲ 《乘风破浪》剧照

影视工业网:如何为《乘风破浪》确定影像风格?

程马志远:韩寒导演是一个很好合作的导演,他会非常信任和尊重工作人员,所有的主创进来以后,大家都有非常好的空间来对影片进行一个完整的设计和阐述。在我拿到《乘风破浪》这个剧本的时候,我觉得在气质上,有很多我们过去所看到韩寒一贯的风格,带有一些文艺的气息,又很幽默。电影里的人物角色和他过去的电影、小说里的人物,都有些共同的特点:就是一种特别不着调但又很可爱的特质。所以在这种气质之下,我觉得《乘风破浪》的整个影像都不能太着调,就是得随意、自然一点,如果影像的形式感太刻意的话,就会让电影很违和。

《乘风破浪》90%的戏都发生在90年代,另外10%的发生在现代。有一个时空的差异和变化,这是非常容易建立影像风格的点。而在影像上能够给大家有年代感的方式,比较常见的是像《阳光灿烂的日子》那种,影调上暖暖黄黄,有一点旧旧的风格。这样做并没有什么不对,但大家也已经看过太多了。我比较感兴趣做一点不一样的东西,所以试图去换一种方式来营造年代感,要的是年代的美感,而不是旧。在寻找这种影像风格的时候,我想起了日本平面广告摄影师上田义彦所拍摄的一组乌龙茶平面广告,这组平面广告很符合我印象中90年代江南的感觉。

▲ 上田义彦作品

然后我就把他所有的作品都找来看了一遍,他的作品风格很统一,都是单方向的柔光,反差处理得很大,暗部就是黑的。外景几乎全是阴天,人和环境构成一个整体,但都有一种年代的味道,这和我想象的《乘风破浪》感觉很接近。

▲ 《乘风破浪》剧照

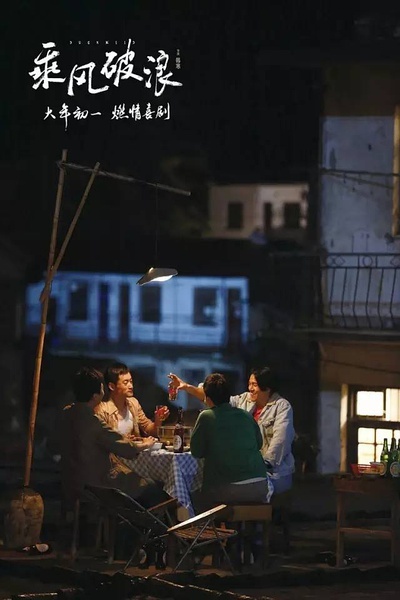

江南它本身就是阴雨朦胧的感觉,在我们实际拍摄的时候,也是阴天居多,如果一定要处理成那种阳光明媚的效果,其实是跟整个地理在对抗,所以成片中的外景基本上都是阴天、偏冷调的风格。

风格确定之后的执行

▲ 《乘风破浪》剧照

影视工业网:在打光上是如何考虑的?

程马志远:当影像风格确定之后,所以打光上就要去创造这种气氛。去关注主体与环境的一种整体气质,所以照明很多时候就是在调整自然环境中反差和质感不足的部分,让它更提纯,但这又和那种现实主义追求的纪实风格不同,很多纪实风格的电影经常会追求对现实的高度还原,追求真实感,不会对现实的环境的气质做出太多气氛上的改变,但这样做的问题是,现实环境没有经过提纯处理,画面的信息有很多干扰,容易干扰对观众的输出。所以我们要做的就是让观众看上去没有觉得做过特别的照明处理,但是又能很快感受到画面的情绪和气氛。

▲ 《乘风破浪》剧照

《乘风破浪》电影里我们拍了一些天光在极限时刻的镜头。在传统的方式中,拍摄这些场景的时候,会给人物打光,让人物从背景中突出。但近年来的一些好莱坞电影,开始在这种氛围下不对人物打光,让演员在亮度不足的天光里若隐若现,和环境溶为一体。这样的环境是从画面上讲是曝光不足的,但它有着独特的气氛,突出了主体与环境的一种整体气质。像《边境杀手》、《降临》都有使用这样的处理方式,我也只是做了相同的处理。

影视工业网:怎么考虑的构图以及机位的运动方式?

程马志远:在拍摄中,我们的固定镜头都是使用肩扛拍摄,让整个影片的运镜相对灵活,摄影机跟随演员的表演去调整。很多电影选择肩扛,是想追求肩扛的运动带来的参与感,而我希望得到的肩扛的稳定感,这种肩扛稳定感比三脚架上稳定感更自然。而运动镜头,我们反而在追求非常平稳,所有的运动镜头要么在斯坦尼康上,要么在遥控头。因为运动带来的画面信息变化本身就很大,如果处理得不稳定,晃动感会分散观众的注意力。

▲ 《乘风破浪》剧照

影视工业网:拍摄器材选择上,是如何衡量的?

程马志远:其实成熟的电影的摄影机没有太多选择,无非就是ARRI系统,Red系统,索尼系统,只有这些是真正达到电影级的摄影机,其他的一些是广播级的。因为ARRI是从胶片时代就在设计摄影机,操作上基本保持了胶片摄影机的方式,用起来比较顺手。胶片时代的数字中间片使用的胶片扫描仪也是ARRI设计的。所以他们在影像数字化以后怎么保持一些胶片的观感有很多技术积累,这和其他品牌摄影机有点不太一样。大家都能明显感觉到数字摄影机的感光度比胶片好很多,特别是暗部。但是很多品牌摄影机的暗部是夸张的。

胶片有一条S形的感光曲线,我们记录主要依靠的是直线部分,负片它是一个非常低反差,直线部分的斜率大概在0.6。斜率是1的时候,影像的亮度差和景物亮度差就是1:1,比如说你看到A比B亮了一档,你拍到影像里, A比B也是亮一倍的关系,这是1:1还原。但是负片为了记录更多的层次,它会把这个斜率设计的比较平一点,是0.6,就可以把更多的景物亮度容纳到有限的胶片密度里。除了直线的部分,肩部(高亮)和趾部(阴影)压缩就更厉害了,景物亮度可能亮很多倍的时候,但是在胶片的影像中,可能只亮了一点,因为这是被压缩的结果。但是数字摄影机的暗部是夸大的,并不压缩。这会造成暗部的明亮变化会比较夸张。

ARRI的ALEXA更接近于胶片一些,暗部是有压缩的方式。其实ARRI在我看来它的缺点也在于太像胶片。如果影像需要颜色特别的饱满、特别“脆”的时候,ARRI是不如RED在这方面完成的好的。就像《了不起的盖茨比》里的那种颜色和影像感,如果用ARRI拍,就会相对吃力一些,需要在后期调色进行非常大的调整才能往那种颜色上靠。但《乘风破浪》有非常多年代的戏,90年代的影像,我们现在看到的无论是照片还是活动影像,其实都是被胶片记录下来的,所以胶片感是有助于这种年代感的营造的,所以这部电影会选择ARRI系的摄影机。在拍摄运动、以及车戏的时候,都是以ALEXA Mini为主。

▲ 《乘风破浪》剧照

电影中还用使用了PhantomFlex高速摄影机,当车在非常高速运行状态的时候,其实有一些细节是正常速度时候注意不到的,但是这些细节非常有意思,比如车轮跟沙石路、水泥路交互的状态,它其实也是赛车运动的一部分,如果我们不用一个高速去展现它,这是看不到的。包括车在高速运动的时候,如果刹车,刹车片会瞬间变成通红的样子,这个变化过程只有在超高速摄影中才能看到,虽然最后成片中并没有用这个刹车片的镜头。

详解赛车戏的拍摄

影视工业网:电影开始之后的,赛车戏是如何拍摄的?

程马志远:因为韩寒导演本身就是一个专业的拉力赛车手,他拿过五届中国最高级别拉力赛的年底总冠军。一个赛车冠军做导演,他希望在赛车戏上的专业度是无可挑剔的。所以我们只能放弃一些传统拍车的手段。比如像《速度与激情》里车辆动作。这些镜头拍出来很好看,但从一个专业赛车手的角度来看,在比赛中出现这样的动作是非常大的失误的,所以很多传统上的好看的方式我们只能放弃。

而且我们是非常追求赛车的真实速度,所以用的车手也都是真正的冠军车手,包括我们跑拉力赛的车手是马克希金斯跟导演自己。马克希金斯是英国车手,英国拉力锦标赛跟世界拉力锦标赛双料冠军,也为《007》、《幽灵党》做过车手。因为追求真实的速度感,所以也造成了很多传统手段无法使用。比如说跟拍车,没有任何跟拍车是可以跟得上拉力赛车的。所以我们在拍拉力赛车戏时使用的机位跟角度,是参考了很多真实的世界拉力锦标赛,摘选了一些觉得表现力比较好的角度,来设置机位。

在拍摄演员驾驶赛车的戏份时,我们没有采用绿背景合成车窗外的方式来拍摄。我们是在摄影棚里搭建了三面又高又大的LED显示墙,把车停在中间。LED墙上播放的是提前让B组拍摄了开车时候四个方向的全部素材,演员就照前车窗影像所显示的路况表演驾驶,像玩游戏机一样,这样也让演员的表演有了依据,并且这样也会节省后期的制作时间。

▲ 《乘风破浪》剧照

电影里也有很多惊险的镜头,比如海边的悬崖以及山路,在这个环境下车手还要保持比赛的速度去开,然后我们又附加了一些摄影机、车的自拍臂,这会影响了到车的平衡和重量,对车手是有一定风险的,所以我们必须把拍的条数降到最低。我们为了拍摄最少的条数便能获得我们所需要的机位跟镜头,我们把所有的机位跟镜头做了一个表,大概分了四大类,20多种机位。这样拍摄下,有很多机位是可以同时在一条内完成。比如说路边的机位有拍车入弯的,有拍车出弯的,有拍车开过以后溅起沙石的。我们在十公里的路段埋伏了七八个机位,车跑过去,只要一条就都能拍到这些需要的镜头。拍摄这种镜头的时候,最需要克服的是穿帮,所以不是所有的机位是能同时进行的。我们把所有的机位分好位,进行优先级排好顺序,最必要的列在前面。分好类以后,用这种方式、用最少的条数,把这些拍完了。

▲ 《乘风破浪》剧照

影视工业网:《乘风破浪》是如何完成的调色?

程马志远:《乘风破浪》是在画林进行调色,画林是现在国内规模最大的只做DI调色的公司。调色调了有半个月,在周期上是非常正常的。但不同的是,我们租用了画林的四个调色厅,四个Baselight调色工作站同时开工,我和调色指导在4K厅精调的时候,其它调色师分别在另外三个厅按照我们订好的调子在做一级调色、回套调色动作和精抠选区,或者是在渲染已调好的镜头。这样,我和调色指导就把可以时间都花在精调和尝试不同的效果上,虽然只用了标准工作时长,但丝毫没有感到周期上的压力。同时,当调色完成,绝大部分镜头也已经渲染完成,当天就可以交技审,都不需要留太多额外的渲染时间。

本文为作者 陈东 分享,影视工业网鼓励从业者分享原创内容,影视工业网不会对原创文章作任何编辑!如作者有特别标注,请按作者说明转载,如无说明,则转载此文章须经得作者同意,并请附上出处(影视工业网)及本页链接。原文链接 https://cinehello.com/stream/129809