黑泽明:文科脑、蠢直男、门外汉,我的待业8年逆袭路!

在影视行业,大龄、文科生、有gap year、无正式工作经验…… 似乎注定与梦想无缘。

但有人却用亲身经历证明:当“debuff”叠满时,坚持热爱与自我觉知,终能打开命运的窗——这个“求职狠人”,最终把人生过成了传奇。

这位年轻人,就是拿下两座奥斯卡金像奖、首位获奥斯卡终身成就奖的亚洲电影人等荣誉的电影大师:

黑泽明。

▼

被“文科脑”困住的少年

黑泽明从小就显露出与常人不同的特质:他连阿拉伯数字都写得歪歪扭扭,却能将波斯菊的影子画成紫色烟团,被美术老师称为“神来之笔”。这种对艺术的天然感知力,让他在小学时从“学渣”逆袭为班长,也让他坚定地选择了美术道路。然而,现实很快给了他重重一击——26岁那年,他因找不到绘画风格而陷入自我怀疑,甚至厌恶曾经热爱的画笔。

更戏剧性的是,他童年因爱哭被同学取绰号“酥糖”,却因父亲的开明教育培养出坚韧性格。父亲虽严厉,却支持他看电影,甚至带他走进电影院,这颗种子最终在他26岁待业时发芽。

黑泽明画的分镜手稿

▼

待业8年的“无业游民”

放弃绘画后,黑泽明带着“随便什么工作都行”的心态开始求职。彼时他已26岁,无学历、无经验、无背景,甚至被评价为“蠢直男”。但命运的转折往往藏在看似荒诞的坚持里:他鼓起勇气投递电影论文,竟被P·C·L电影制片厂录取,成为导演山本嘉次郎的助理。

初入片场的黑泽明,连剪辑机都不会操作,却凭借对电影近乎痴迷的热爱迅速成长。他常在深夜写剧本、翻阅胶片,甚至因追求完美被剧组吐槽“等云来”。更鲜为人知的是,他每天睡前坚持写两三页剧本,副导演时期翻遍剪辑室胶片,这种“拼命三郎”精神让他在32岁执导首部电影《姿三四郎》时一鸣惊人。

黑泽明《姿三四郎》剧照

▼

从“门外汉”到“电影天皇”

黑泽明的逆袭之路充满戏剧性:1950年,《罗生门》横空出世,以多视角叙事解构人性真相。1951年,《罗生门》夺得第12届威尼斯国际电影节圣马克金狮奖-最佳影片、意大利影评人奖,1952年,获得第24届奥斯卡金像奖荣誉外语片奖。但这些荣誉幕后,却处处是挑战和磨难,如电影筹拍时遭遇高层阻挠,样片被批评“晦涩难懂”,部分主创人员甚至因此受罚。

他更以近乎偏执的创作观闻名:拍摄《罗生门》时坚持暴雨实景,让暴雨冲刷出人性善恶的混沌;剪辑《生之欲》时反复打磨200多个镜头,最终用癌症患者的生命觉醒震撼世界。这种“无边的现实主义”风格,让斯皮尔伯格感叹“他教会我如何用画面思考”。

黑泽明《罗生门》剧照

▼

给当代“求职者”的启示

黑泽明的故事藏着三个关键词:热爱、觉知、行动。

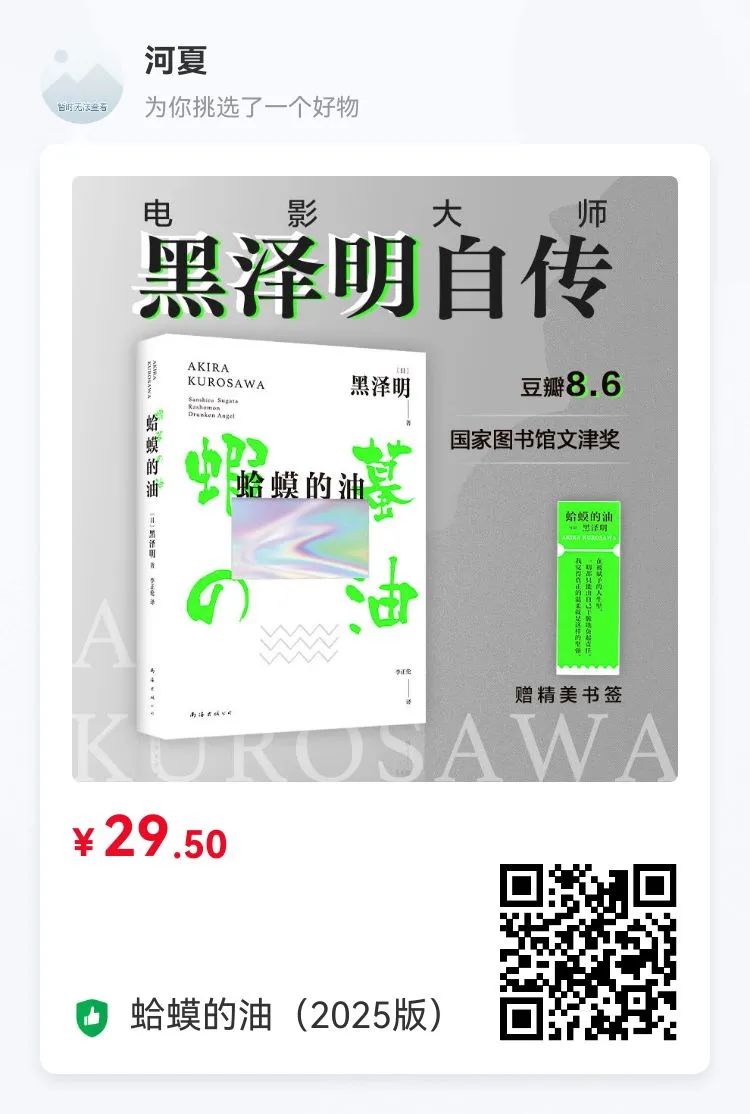

他始终在擅长且热爱的领域深耕,即便中途迷茫,也能通过“转念”找到方向。正如他在自传《蛤蟆的油》中所写:“找到真正喜欢的东西,努力铭记它,它终将成为你的终生职业。”

在困境中,他清醒地认识到“绘画已无法承载自我”,果断转向电影,而非困在“面子”里。这种自我审视能力,让他在26岁待业期疯狂学习文学、戏剧、音乐等知识,为跨界蓄力。

待业期间,他也并未躺平,而是通过投递论文争取机会,入职后以“干一个月也好”的心态全情投入,最终从剪辑助理成长为世界级导演。

黑泽明《梦》剧照

正如他在《梦》系列中用樱花与核爆废墟并置,用能剧与摇滚乐对话,这种文化基因的创造性转化,为全球观众提供了独特的审美参照系。

黑泽明的故事提醒我们:

真正的创作

永远需要

“与自己丑陋的蛤蟆对视”的勇气

那些在深夜写剧本的孤独夜晚

最终都化作《影武者》中替身武士的残影

——在历史虚无中铸就永恒的肉身。

▼

黑泽明的宝藏

分享给你

扫码立即订购

有需求 找影视工业网周茉哦

「 本文由编辑与腾讯元宝共同完成」