巴以冲突背后的《纯真》:作为纪录片导演,我感到很失败

2023年11月26日,第六届西湖国际纪录片大会(以下简称“IDF2023”)在杭州中国美术学院圆满落下帷幕。大会期间,凹凸镜DOC作为官方深度合作媒体深入参与其中。

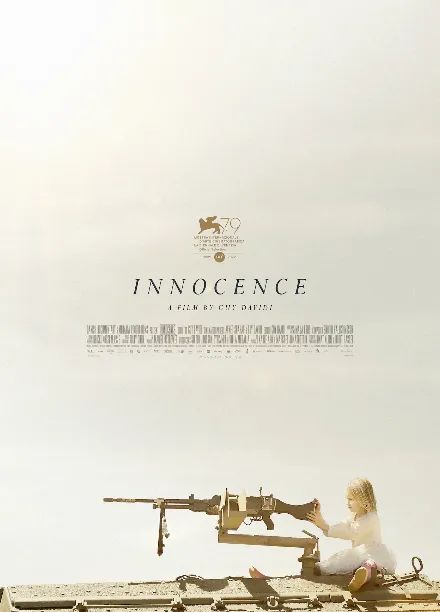

11月25日晚,导演盖伊·戴维迪(Guy Davidi)纪录片《纯真》(Innocence)在中国美术学院象山校区礼堂展映,影片曾入围 2022 威尼斯国际电影节地平线单元、并获得2023 波兰逆重力千禧纪录片电影节主竞赛单元特别提及奖与2023 意大利众人之地电影节洛波托奖,本次也是这部影片的中国首映。

《纯真》探讨了不得不背离自我认同和价值观而入伍服役的以色列年轻一代。透过已故士兵留下的令人心碎的日记与珍贵的家庭影像,他们内心曾受的煎熬得以为世人所知。本片融合一手训练视频和特殊的人生片段,揭示儿童与青年如何从幼年时期开始被追踪,直至被迫参军,与父母分离。《纯真》警示了以色列军事化升级中,社会及个人付出的沉重代价。

张献民导演对《纯真》这样评价:影片是一位以色列导演-制片人对本国全民皆兵体制的批评。如果我们全民皆教师、或全民皆农民,我们知道我们做不到、社会也会瓦解。那么,为什么可以或应该全民皆兵?有些人,做不了老师,或种不了地,那么也有些人,当不了兵。此片的标题来自几个未成年人的家庭录像,他们一旦成年,就要做军人,两个典型人物少年人对此一直很抗拒,此抗拒延伸到了军营中,但军营中的影像很有限,所以重点在花季少年的生活、对暴力的看法、暴力的实践。

映后,纪录片导演、“西湖荣誉”评选单元初审评委徐玮超与导演线上进行了对谈与交流,导演也在线上接受了现场观众提问,以下是文字记录。

嘉宾:盖伊·戴维迪(Guy Davidi)

采访:徐玮超

稿件翻译整理:沙丘、段昕彤

编辑:段昕彤

徐玮超:感谢Guy能够接受我们的邀请,给我们带来这样一部优秀的影片,今天现场有超过500名观众观看了您的影片,请大家再次为导演送上掌声。第一个问题,你什么时候获得启发,或者有冲动去做这样一部片子。

Guy Davidi:纪录片拍摄的最初起源是我自己的当兵经历。为什么要从童真这个角度去思考这部影片,甚至影片名字是《纯真》(Innocence),其实纯真这个含义本身已经包含了一种道德自觉。一个例子是,刚开始入伍的时候,第一天军队就会给士兵们发枪,发枪以后枪支丢失是需要个人赔偿的,而军队不发工资,所以枪是不能遗失的。有一天我睡觉的时候枪丢了,我知道是被偷了,但是不知道怎么办,我就只能问我的指挥官,然后指挥官说那你也去偷,去盗窃别人的装备。我那一刻意识到,在军队里,道德的某种秩序已经腐败了,军队里所谓的规则和通常的道德自律的规则是不一样的,我意识到其中是有问题的。

我经历了很多这样的事情,然后我明白了,我不想留在军队。那时候我有两种选择,一种是拒绝继续服兵役然后进一年监狱,这其实是我比较愿意的,但我还是尽量避免;另外一种是被军队的心理医生或者心理治疗师评估判定我的精神状况已经不足以支撑我服兵役,我选择了这一条路,要成功被评估其实不难,我当时已经足够沮丧了,但是要说服医生释放你是很难的,他们不会因为你沮丧就“放过”你,他们会告诉你每个人都是最棒的。

我甚至尝试过威胁,我对心理医生说你的手上会沾满我的血,我尝试自杀,在军营里失踪,这些尝试算是对我有一点帮助,但我仍然花了三个月才最终获得了释放。这确实是一件很痛苦的事情,我必须使自己成为一个局外人。所以对于我而言拍摄《纯真》是向和我选择不一样的那些青少年们的致敬,他们并没有办法把自己看待成一个局外人,没有办法面对这样一个过程过程,最后选择结束了自己的生命。

徐玮超:第二个问题是关于叙事方式的选择。我们看到影片中有大量的不同属性的材料,而最基本的讲述故事的方式其实是基于若干个离世的青年的日记,并且这些日记还有多个层次,一个层次是家庭档案,其次是一些军队的看似公开的或者来自于士兵的镜头这样一类素材,以及导演自己认为的或许能反映在以色列的国民教育下的年轻人,在不同阶段接受国民教育,产生出斗争意识或者被洗礼的一个过程。请问这样的叙事方式是什么时候形成的?这是一种逐渐形成的审美选择吗?还是在拍摄最初就已经有了明确的想法?

Guy Davidi:我是一个电影工作者,因此很多值得拍摄的事情在最初就发现了。在拍摄的过程中我自己做了大量的工作,很多镜头是我自己拍摄自己剪辑,我会对这个影片的风格做很多尝试,但有一点是在最初确定的,我希望能从这几个青年还有孩子的视角出发,希望大家能听到他们讲述自己的故事,也就是他们的日记,同时我也希望将逝去的人和当下正在经历这个过程的以色列青少年儿童,通过过去和当下的这样交织交叠的形式连接起来。

在制作过程中我还获得了一个启发,我曾看过一个关于盲人和聋人的片子,我就在想,在以色列这种制度和规则下,即使没有强制的要求,有听障视障的人其实也会选择去服兵役,如果不服兵役他们在社会上得不到认可,那么这些人会怎么做或者他们怎么度过军队生活。我本来计划单独为这个选题做一个片子,在我做的简单调研中我了解到例如一些聋人士兵,他们能够完成训练,但确实无法做得很好,如果他们戴上助听器,周遭机器的声音就会过去强烈,但如果他们取下来,就无法听到指挥官的声音,导致发生更多问题。我觉得这是一种非常诗意的表达,一个听障的士兵,如果他要完成指令射击,他就不能听见,但是他听不见,就无法完成指令。

但是后来当我读日记时,我看到了影片最初的那个女孩的画作,我意识到这些死去的士兵,他们同样是被蒙上了眼睛和耳朵的,是无法认定自己的身份的,他们写的东西在这一过程中是不应当被阅读的,这种感觉其实跟某种视障或某种听障一样,我突然意识到这两个想法应该被合并到一起去建构。

徐玮超:过去一个月从哈马斯袭击了以色列以来,这场战争其实对以色列和巴勒斯坦的影响都非常大,而你刚好在以色列和巴勒斯坦都拍摄了纪录片,我们非常关心这场战争对你和你的朋友们带来了怎样的影响,你们现在是否安全?

Guy Davidi:那段时间确实是非常的困难,影片中记录的社区其实就是哈马斯袭击的区域,在影片中大家看到的孩子们,在恐怖袭击的第一天开始他们就被锁在家里了。其中有一个孩子,我没有放进影片里,他和他的父母被杀害了。袭击当天我给我的助理翻译打电话时她也非常害怕,一直躲在家里,我的助理翻译觉得这场战争,对于两个区域,对于巴勒斯坦人和色列人都是很大的打击。

或许是因为我在这个社区拍了很久,我在知道他们死去的那一刻我只能感受到很强烈的生理痛感,所有事情都发生得太突然了,我第一瞬间是反应不过来的,它在几天后才猛然让我无法喘息,就是这样的感受。但是我不允许自己在公共场合悲伤,面对加沙目前的状况,我不能阻止哈马斯袭击以色列人,最近几年比较幸运,我们正处在一个短暂的交换人质的停战期间,我希望能够组织以色列人群参与到停火的呼吁中,希望能够阻止战争,而不希望看到战争进一步恶化。

我们在影片中看到的这些孩子,他们所面对的是一个罪恶的螺旋,杀戮带来更多的杀戮,复仇螺旋永远无法节制,永远不能结束。不断地战争对于作为电影人的我来说是一个巨大的打击,我感到很挫败,我的上一个项目是《五台破相机》,我是希望它们能有些作用,但是这些影片好像被忽略了一样,一种很失败的感受。

徐玮超:谢谢你Guy,你把电影带到这里来给我们,电影赋予了我们力量。我们不知道这种力量链条如何结束,人类就是这样,我们不能永远禁止杀戮和隔阂,但我们可以选择我们自己的道德立场,我认为这也是非常重要的,这部电影真正要告诉我们的正是要有一个道德立场。接下来是观众提问。

观众1:向你请教一个配乐的问题。我个人感觉配乐稍微有一点满,不知道导演是怎么看待的,当然这是抒情非常有用的一种方式,但是全篇看下来,我个人感觉会不会有点满。

Guy Davidi:这是一个很好的问题。我真的很在意电影里的音乐,我喜欢音乐。我本来想找一个来自冰岛的非常有名的音乐家,但是很可惜没有联系上他,所以我只能在冰岛寻找其他音乐家。我遇到了一个相对年轻的音乐家,他也为我最初想要合作的那位音乐家工作过。听了他之前的一些音乐作品后我觉得他真的很棒,并且因为我已经在冰岛达成了一些合作关系,所以我们很轻松地就邀请他加入了进来。我们聊不同的场景,坐在一起集思广益,讨论影片的情感,因为我自己也懂一些乐理和乐器,我能够提出一些想法。把音乐做成电影配乐是一个非常有创意的过程,不同的作品有不同的故事。

观众2:前一段时间以色列总理Netanyahu发表过一些言论,我的问题是作为一个被内心道德束缚,或者说是听从自己内心声音的这样一种人,跟另外一种熟悉这个世界规则的人相比,他们在这样一个社会中被裹挟着去做一些不一定能做的事情时,应该怎么样去寻找平衡?

Guy Davidi:这也是一个好问题,在以色列,我们的言论自由是充分得以保障的,即便在这样一个政治生态之下,当然如果你发表非常强硬的观点,就必然面临很多压力,但是这些压力不至于产生威胁,艺术家是可以充分发表自己的声音的,这是我们认为的在社会构成中非常重要的一部分。

最后我想说,我觉得艺术电影可以带给观众一场情感之旅。这是你作为一个艺术家,能为广泛的大众所提供的东西。当世界各地的人们从别人的角度来经历一段旅程,我们可以通过影像去体会不同的立场,而不只是去阅读规则。再次感谢你们邀请我。

《纯真》

Innocence

丹麦、以色列、芬兰、冰岛|100分钟

*中国首映 Chinese Premiere

导演:盖伊·戴维迪

制片人:西格丽德·迪埃凯,希拉·梅达利亚

联合制片人:卡尔烈·阿豪,玛格丽特·约纳斯多蒂尔

制片地区:丹麦、以色列、芬兰、冰岛

对白语言:希伯来语、英语

参展经历

2022 威尼斯国际电影节 - 地平线单元

2023 波兰逆重力千禧纪录片电影节 - 主竞赛单元特别提及

2023 意大利众人之地电影节 - 洛波托奖