独家| 冲过奥斯卡,被贾科长相中,这位头部女编导的故事要从考试说起

采访、撰文/法兰西胶片

今天高考第一天,大家都把自己名字写对了吗?

在这需要打鸡血的日子里,第一导演(ID:diyidy)跟一位毕业十来年才真正当上导演的女编剧聊了一个下午,想给大家布点经,传点道。

她在这个行业里确实有点名气,编剧作品《滚蛋吧!肿瘤君》,票房口碑双赢,还离奇地冲过那年奥斯卡。之后又写了《后来的我们》,提名过金马改编剧本奖。

今年当上导演,拿出处女作《明天会好的》,即便有贾樟柯护航,但口碑和市场反倒不大尽如人意。

这中间必然有创作上的种种变数和闪躲,以及一个新导演在苦修多年后的圆梦时刻,突然发现逐梦与梦本身的区别。

她叫袁媛,一个从河南走出来,看起来并非天赋异禀,却从未走偏这条路,但也谈不上那么热血燃爆,反而很佛系的油田子弟。

我也是一名油田子弟,我和袁媛的成长轨迹,同步率甚高,很多事情能感同身受。

所以这次访谈不在于和导演一起对处女作问题进行复盘,而在于,我自己本人很想再梳理一下,80后一代进入电影行业的贯通之路。

你要是问,我也想入行,可以照抄她吗?

我觉得,能不能,你都得先把这篇6000多字的采访读完,你会发现,它具不具备一针见血的启发这件事并不重要,但,一定会有贴近彼此的参照感。

发稿前,顺手查了查现在的高考规则,又有好几个省市换了高考玩法,什么“3+1+2”“3+3”的,一看就知道会有很多孩子被这种“自由”捆住了脚。

其实我们每个人,又何尝不是梦想的小白鼠。

编剧、导演袁媛

01

重述80一代电影启蒙

录像带、有线电视台、教室电视机和《看电影》杂志

我从小油田单位长大的,到现在不会说方言,不会说河南话。我从小也是个影迷,对我影响最大,让我突然对电影有一点感觉的,是我上五年级的暑假,我爸从他们单位抱回来一箱录像带,还拿回来一台录像机,一堆电影,我现在能记得清的是《人鬼情未了》《八月狂想曲》,还有《蝇王》,它当时叫《童年无悔》。

我一看录像带写着《童年无悔》,那就是儿童片吧,结果一看,这是啥啊!挺可怕!看《人鬼情未了》那更是了,虽然也有点儿童不宜的东西,但它很有想象力,拍你把头伸到地铁里哗啦啦过去,或者是你摸人摸不到的地方,从没在中国电影里见过这种场面。

那个夏天以前,我看电影也就是《霹雳贝贝》,嘻嘻哈哈,开心完了就完了。那个夏天以后,我会经常想那些电影,非常奇妙。

还有那部《八月狂想曲》,到现在我就只记得画面上给我非常强烈的震撼,但是它具体讲什么我始终不明白。

那会儿,我们油田上有自己的有线电视台,所谓电视台,就是经常放电影,我也不知道他们哪来的资源,就反复放各种好看的电影,什么《异形》《终结者》,全是在那看的。每次放了之后,第二天小朋友们一上学就聊这个,说昨晚上看电影怎么怎么样,可开心了。

2000年上高中的时候,我们班长突然在看《看电影》杂志。那一本当时还挺贵的,10块钱,只有班长买得起,我们就借着看,我是借得最辛勤的,杂志里提到的很多电影你都没听说过。

另外我们学校每个班都有一台20寸的电视,高一文科班管得松,英语老师有时候会给我们放电影,当时看过《阿甘正传》和《狮子王》,还记得看《泰坦尼克号》的时候,整个班乌漆麻黑的,就那么一个电视在那闪着光,演到那段情节时,你想啊,一群十七八岁的孩子,都很尴尬,觉得看也不是,不看也不是,全都屏住了呼吸。

当时我产生了一个意识,就觉得导演是个很牛逼的职业。但至于导演要做啥,他具体的工作是什么,一无所知,只知道所有的电影都把导演先列出来,所有人都会反复提他。

那时候最喜欢的导演自然是斯皮尔伯格,必须是斯皮尔伯格,他有《夺宝奇兵》,还有《侏罗纪公园》,看完以后我就已经惊呆了,我当时就觉得他是世界上最牛逼的人。

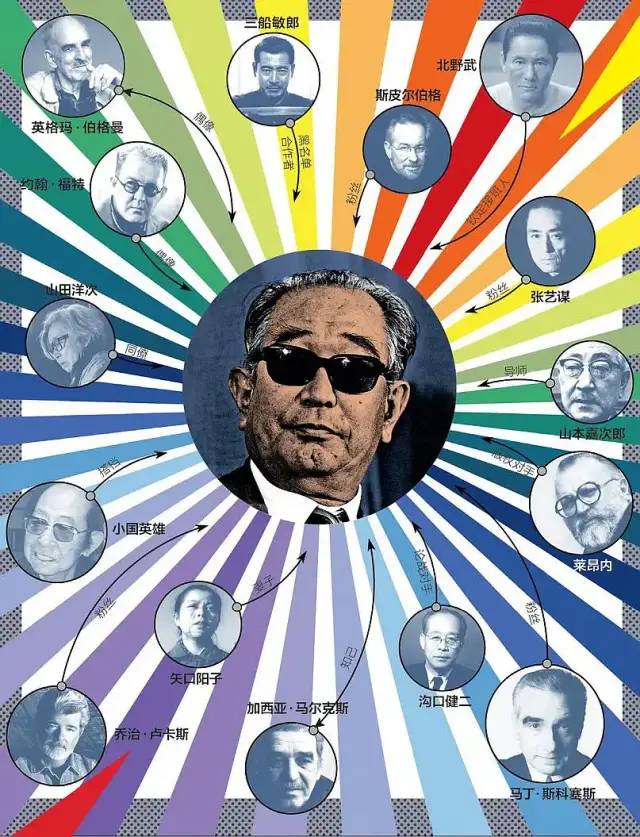

后来有DVD的时候,买过一个纪录片叫《黑泽明的电影人生》,我才知道黑泽明画画这么好,他都能把他想到的东西都画出来,这个能力简直太厉害了,就好像完成一部电影,有一半是你导演自己一个人能亲自完成的。

《黑泽明的电影人生》

而我当时只画过《美少女战士》和美术课上教的素描,虽然我从小学到中学一直担任美术课代表,但我从来没有系统学过的。不像其他家长给孩子掏个几千块钱去上课,我没那么条件。

后来我爸发现我画漫画,严厉地批评了我,批得我哇哇大哭,以后再也不画了。

02

挫败之考学篇

学艺术是不务正业?是那股熟悉的家长味了

我爸妈都是普通工人,他们从来不会认为我们这样的家庭和文艺能有什么关系。但后来我才知道,我爸他小时候很喜欢音乐,他拉二胡还可以,笛子也会吹两下,也没人教他。这事一直到前几年我才知道,他现在都退休了。

其实我高中的时候就打算考中传的导演系,但父母不同意。因为我的高中是当地最好的学校,没有特长生,没有什么学画画、学体育的,全是正统考大学的。

但是班上突然有一个女生说她想做主持人,要考北京广播学院,她从北京带回来一份招生简章,在班上掀起了一阵小小的波澜,因为大家都不知道,还有能提前录取的大学。

我一看,这学校有导演系!那干脆我也去考得了。其实当时我并没有那么笃定,就是大家很兴奋,好像多了一个选择,反正有枣没枣打一杆子,万一上了呢!

当时有20多个同学都说要去试试,学校也疯了,说你们想去北京的学生,我们也不拦着,但要签一份同意书,其实就是免责书,拿回家去给家长签字,之后就可以请假离开了。

于是我这念想就被家里给断掉了,你骗不过去啊,你不可能当天去当天就能回来,还跟我爸大闹了一场,我其实就想干这么一件事而已啊。

没去成,回到学校,哭得眼睛又红又肿的,上课还戴一墨镜。当时我是一种谁来劝我,我都一副死样子的感觉,我要与天下人为敌。

老师很给面子,也没敢问,知道我肯定发生了什么。同学还都特同情我,他们都说你父母不支持没关系,我们支持你,大家凑钱给你,你就去吧。

我就记得那天晚自习我也没上,有两个同学,一个男生一个女生,就陪着我,在我们那个小城里头走路,一直走啊走啊走啊,绕着我们学校周边走了好远好远,走了好几个小时,然后我就释然了,接受我爸的决定。

其实我们那年,去北京的一个考上的都没有。好像也有一个,但是她转学了,因为我们高中不教跳舞,她得学这个,就离开了我们学校。

我爸当时对我的要求就是,你就上郑州大学,一来是211,河南省内最好的大学,二来,不需要离家太远,上个新闻系,再回到我们这个地方,父母也都能帮得上忙,在报社或电视台之类的找个工作,稳稳定定的,再不行当个老师。

我当时选新闻系也有私心,很简单,就以为新闻和电视有关,电视又跟电影有关。但去了以后才发现,我们这个新闻是纸媒,跟电视编导没关系。

导演袁媛(中)工作照 《明天会好的》

我后来也没在新闻行业里待过,毕业实习阶段也是去广告公司,没去新闻机构。正经的新闻实习,可能就那一次,去我们那个油田电视台,跟着摄影记者跑了一天,他就教我,应该怎么拍,从左摇到右,从上摇到下,拍完怎么剪,大概描述了一下。

那会儿记者地位还挺高,你去人家那采访、拍摄、报道,人家都要招待你,完了以后送你点伴手礼带回去。我们那送的是洗衣液,因为采访的是化工厂,我把它带回家给我妈了,这就是我唯一一次当记者的成果。

一点意思都没有。

我还以为当记者一定要揭露点什么。你让我去拍他们工作,去写点那种赞美的话,我就觉得好无聊。我写什么呢,有什么可写的呢。

03

导演研究生之梦

往后也没有什么奋斗能和这段经历相比

考研前夕,我原本是没想到要去上中传的导演系研究生的,大家考啥我也跟着考啥吧。

就在大三下半年的暑假,正好没事干,我就在图书馆里待着,翻杂志,那有《看电影》《电影世界》《环球银幕》,全有,都是合订本,好像学校里只有我觉得这些东西是有意思的。

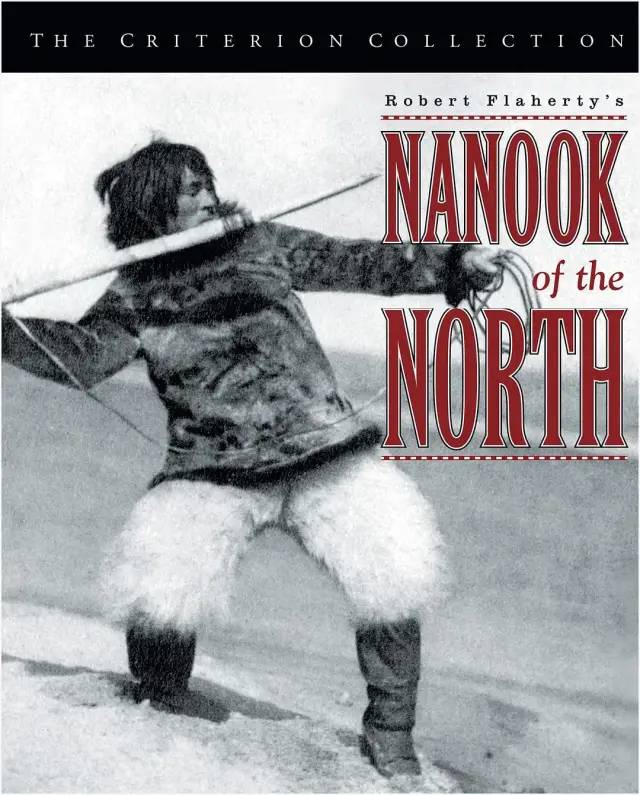

当时正好翻到一本理论书,叫《世界电影理论思潮》,书里面有一章讲纪录片,从罗伯特·弗拉哈迪的《北方的纳努克》开始讲整个纪录片的历史,正好当时中央12套,也就是西部频道,有一档栏目叫《天地人》,它也在系统地讲述纪录片的发展历程,每天晚上七八点的时候演,我正好看到了,这不就是我在书上看到过的内容吗?就好像它又用影像,把那本书的那一章陈述了一遍,我就看进去了,觉得这个东西挺好看的。我就又想起来,之前还在央六看过一部电影,讲的就是这个纪录片之父的传记,重现这个导演他当时是怎么拍的,怎么在北极拍纳努克的这一家人,怎么跟一群爱斯基摩人交流。

《北方的纳努克》

等于说,就这段经历,书、影像本身、影像的改编影像,三种方式,重现一个故事,这让我对电影本体的感受又重新找了回来。

当然了,真正要考中传的导演研究生,又是因为一个同学去了北京,拿回来了研究生的招生简章,然后我又一翻,呀,中传导演系也有研究生啊!我就……

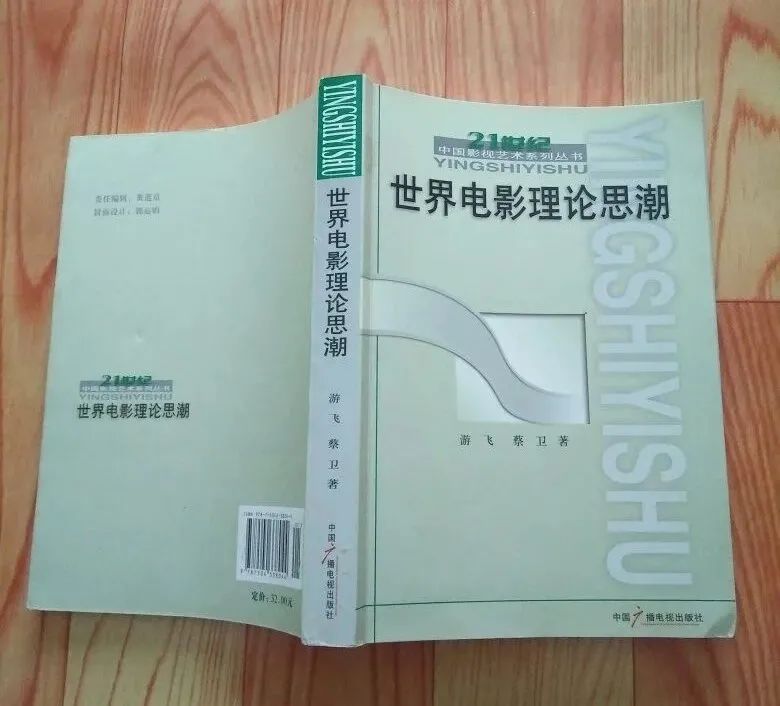

但最巧合的是,那个简章会列出来每个系研究生的导师有谁,你要看的书目是什么,正好就有这本《世界电影理论思潮》!作者游飞!

我当时想啊,这本书,不难懂啊!其它要看的书我也都找着了,也都看了,我们同学又去北京买历年考题,回来给了我一份,因为我考的那一年应该是中传招导演系研究生的第三年,之前只有两届,2002年才开始,我一看历年考题,我都没怎么进行系统性的复习,但一大半都能答得上来,填空题全会。

我在考之前,给游飞老师写过一封信。因为我特别激动,我这辈子还没见过一个写书的人。信的主要内容是我看了你写的书,特别高兴,我又在中央电视台看到那个纪录片,把这段时间的感受捋了一遍,接着说我特别喜欢电影,希望能有机会接触电影,看到您是研究生导师,我一定会努力,也希望到时候老师见到我的时候能注意到我,反正就这么说了一句。

写完,在最后注明了一句话,说,我也不知道这封信你能不能收到,你要是收到的话,望回我一封E-mail,告诉我你收到了就行。

我在他书上找到任教的信息,我也只知道这么多,不确定能不能寄到。

结果,隔了几天,真收到他的E-mail,算起来他应该是收到信之后,立刻就回复我了,只有几个字,我记得特别清楚:信已收到,祝你好运。

这意味着他知道有我的存在,就是有一个人特别想考他的研究生,而且真的看过他的书,愿意去跟他学。

回想起来,他当时可能觉得我稍稍有点特别吧,毕竟大部分学生都会直接找过去,请老师吃个饭,当面认识一下,我又没这种渠道,就只能靠这种非常突兀生疏的办法去给自己增加一点点印象。

后来去中传面试,游飞老师面了我好几轮,有单独的面试,也有几个老师一起的面试,也有笔试,也要拍照片、拍视频。

那次单独对面的时候,他就见我第一面说了一句话:你就是袁媛?我说对。没了。

然后英文口语面试也完了,复试也通过了,就顺理成章报了他的系,再没问其他老师。

那一年,整个考研期间,我真的比我高考还努力,我也没告诉爸妈我要考中传,等我考上了才告诉的,他们也就算了,不计较了,去吧。他们其实到那个时候已经无所谓你考什么了,是个研究生就行。

那是我人生第一次让我感到,我的付出居然得到了回报,我就坚定不移地相信,人只要努力,一定会有结果,这句话害了我很长时间,因为往后再没有一件事的体验能和考研这件事相比。

袁媛

04

现实一巴掌

毕业了,低谷了,寻找超越人精神之外的帮助

上研究生的三年里,我也有拍作品,但拍得很差,也没敢发出来过。更没见过什么大导演,就有一次冯小刚导演来学校讲座,那还是面对全校师生的。

也没什么机会跟组,完全没有任何圈能让我入,但是,我总觉得自己已经特别近了。当时我们有一个老师还是陈凯歌的同班同学,你想我跟陈凯歌之间只隔了一个她,你说这得多近啊。

其实中传在电影这一块,底气还是稍微没那么足。它底气不足,我后来底气也不足。

但从上了中传,我确实就没再离开过北京。期间去过一次美国,在俄亥俄州立大学交流了一个月,把学费给花了,我也没找家里要,所以刚毕业的时候,我还欠学校最后一年的学费。

正巧赶上延毕了半年,相当于上了三年半的研究生,最后找闺蜜借了一万块钱,赶紧把学费交了。

这就负债了。

负了债,你就得想着怎么才能赚钱,得赶紧找个工作。那会儿有外地大学过来招募老师,或者杭州某个搞电视购物的来招人,就有这种工作机会,我就在那纠结,是去成都的郊区当老师,还是去杭州的郊区拍电视购物?

但是后来都没去。太不靠谱了。尤其像成都这种少不入川,老不入川的,去了就一辈子在那了,我就很害怕这个。

不行,负了债我也要留在北京,我好不容易学了导演,我还做不了这个吗?

就还真做不了。

当时和我的同学一块写了一个剧本,还是一个纯商业的戏,都没说要把它定位成一个什么作者电影,抒发什么,表达什么,我觉得那都是靠后的,就说和同学一起把这个先给拍了。本子之后也得奖了,给你发了两万块钱,我们想,这还不开始顺风顺水了。

做梦!太天真!你去接触各种制片人,都说,你这个挺好,我们考虑考虑,接着就消失了。

日子久了,只能把这个事先放一放,先解决一下生存问题。其实干别的也都是将将解决了生存问题,但会很无聊,不愉快,又不挣多大的钱,两头都没落着,一样是穷,那我为什么还要在这个地方浪费时间。

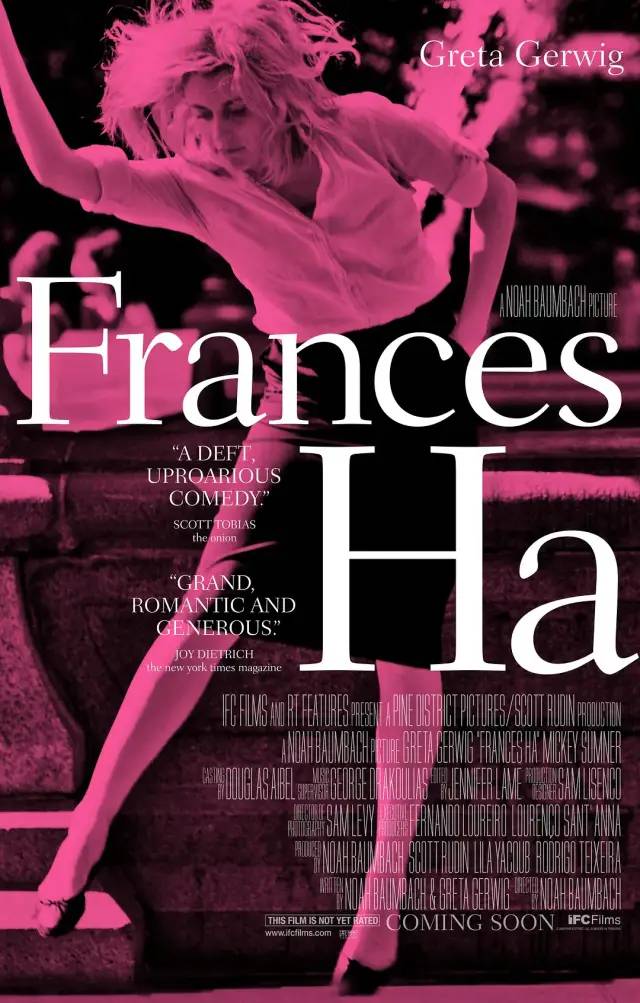

其实这些苦恼,在拍《明天会好的》之前就释然了,要论《明天会好的》创作动机,它可能会显得比较“伟大”,就是我在人生最低谷的时候,被一部电影的温暖到了,就是诺亚·鲍姆巴赫的《弗兰西丝·哈》。

《弗兰西丝·哈》

它其实讲的不是爱情,它讲的是“纽约漂”,女主角是一个跳舞的,我是一个写剧本的,身份不一样,但所处的境遇,我们的心情,对待世界的态度,我会觉得我跟她极度相似。

其实是想用一种自嘲的心态,把这个东西消解过去,就是不要让这个负面情绪一直追随着自己。

你还记得《明天会好的》里面有三处佛像的镜头吗,第一处是最开始papi酱去参加Party前,出门拜了一下,但就给了一个侧面。第二处是一个专门对着佛像的空镜,她住在那个小房间里,然后那个佛像就放在她工作桌子的正中间,她天天就能对着看,那个佛像也一直跟着她。最后一个镜头就是结局的时候,那个佛像出现她的梦境当中。

《明天会好的》

它其实起到一个安抚到她的作用,因为我自己本身到最后,在人生低谷时能安慰我的,让我支撑下来的,的确只有自己的精神信仰。

我是在崩溃边缘的时候,在精神世界垮塌但还没失常的时候,开始写的《滚蛋吧!肿瘤君》。

人为什么会需要这种精神依托,就是因为你的精神圣殿不能完全靠你自己去支撑。人的力量太渺小了,你要靠一种坚信不移的神秘力量把它支撑起来,这样才能在其中生存下来。

有这个契机,也是我当时看了毛姆的《月亮和六便士》,我会想世界上怎么会有这种突然有一天就好像受到使命召唤般的,抛下一切,跑去追求自己的梦想。在常人眼里你就是个疯子,你老婆不要了,孩子也不要了,说我要去画画,这就不是一个正常人啊,但他整本书描写下来,我会崇拜这个人,会觉得一个人要是能有这种毅力和决心去做一件不求回报的事情,这个人太伟大了。

《明天会好的》就源于这种“伟大”。

05

圆导演梦

原来并不享受这种社交

其实,一直以来我内心对当导演是有恐惧的,导演要做各种各样的决策,对接各种各样的部门,那个事务特别复杂,我其实不是特别想张罗。我不太享受这种社交,会觉得是个负担。

而且毕业这么久以来一直做编剧,一心一意做个服务好导演的乙方,当乙方当习惯了,你突然变甲方,有点切换不过来。

在《明天会好的》组里,我虽然是导演,但都是各个部门的主动性更多一点。比方说美术组,美术师的意图永远是希望场景看起来好看、精致,的确会包含他很多有意思的小东西,比如papi酱租的房子,一开始不是一个开间,是一个有层次的设计,但我把他那个设计给否定掉了,因为这和我接触到的生活不一样。还有就是地板太亮了,我不知道为什么,是他们没时间做旧,还是别的什么原因,整个房子都旧旧的,唯独地板看上去那么新,我这时候才有点生气,因为第二天就要拍了,你们只有一晚上的时间,我不管你们怎么去实现,你们去给把这个事完成。这就是我做导演能给到的最大的压力。

我还记得开机第一场戏是拍庙里,在安吉,正好开机仪式不都要拜一拜么,就顺便把庙里的戏拍了。

当时我还有一点紧张,先拍哪个镜头,这个事是由我来决定还是摄影指导来决定?得找摄影指导问问。她觉得应该先拍哪个机位的什么什么,再拍什么什么,然后就把这个定下来了,这就是一开始。

结束的杀青戏,是补拍papi酱在火边跟年轻一点的自己对话。原本那场戏拍过,但效果不好,就决定最后回来重拍一次,为此我们又租了一台很贵的摄影机,它需要拍两次,先拍一次成年papi酱说话,再一模一样地按刚才的运动轨迹拍另外一个年轻的papi酱,一般摄影机想在现场做到完全重合是不可能的,但那个机器就能做到。只不过重拍这个镜头的时候我们没有回南方,而是在北京香河附近找了个相似的地方。

杀青之后,总有种遗憾的感觉。其实,《明天会好的》在制作过程中,产生了方向上的变化,目前这个结果,实际上是变了气质和调性的。

变在哪呢?之前调性会更丧一些,没有旁白,也没有那么多蒙太奇,就挺贾樟柯的。所以我们最初开拍前就找他做的监制,他当时看完本子对我还是很认可的,后来因为资方也好,市场需求也好,在拍摄完毕之后,做了这方面的调整,我都觉得有些惭愧。

这种调整从难度上对我来说没那么大,你唯一要克服的难度,就是它跟你原来想的完全不一样,你原来是要那样的,现在人家要这样的,你必须做出一个决定。

剧本我还会一直写下去,但当导演这事,还是看缘分吧。其实很多人都来找我,听说我已经开始转导演,就问我能不能过去当他们的导演,有很商业的,也有很文艺的,几乎都是偏女性一些的题材。我都替他们捏一把汗,我说你们还是先看看我这部吧。

我会对一种新观念、新思维的东西感兴趣,哪怕故事是老的,但你让我去操作那种高概念,我也没那个本事。我从来不觉得自己会成为大师,我能努力地成为一个匠人就很好了。

现在,我刚刚做完一个疫情题材短片集的剧本总监,回忆疫情环境下,大家价值观的这种撕裂,有一天你突然会觉得,我跟你是闺蜜,怎么我们的想法如此的不同,你从来不会觉得我跟你之间会有什么鸿沟,会有什么不可逾越的“你不懂我,我不懂你”的东西,但疫情就让这种东西出现了。

你会发现,所有人跟人之间的这种关系,它其实都是有条件的,你只要条件成熟的情况下,朋友可以变成敌人,敌人可以变成朋友,你会有突然的这种意识,你一方面会觉得这拓展了你更多的认识,另一方面你又会对一些东西再次冷静下来,不像以前那样,以前还是在某方面比较天真。

这种东西可能不会特别直观,我要用一个故事去传递这种理解,它会潜移默化地融入到我未来的作品中,会有一点点。