率性而活——朱丽叶·比诺什访谈

文:(美)琼杜邦

译:罗娇(译自美国 《电影评论》第47卷,第2期,2011年)

朱丽叶·比诺什首度亮相戛纳电影节是在安德列·泰西内的《约会》(Rendez-vous,1985)。片中,她饰演为了巴黎的舞台事业而勇敢面对羞辱的外乡女孩妮娜。这位率性美丽、爱笑爱脸红的女演员成为了当届电影节的小宠儿。是年人人都在咂嘴谈论“比诺什”,仿佛她是一块可口的松饼 。她一路前行甚至比妮娜更加坚决,要在巴黎以及更广阔的天地获得成功。去年的戛纳电影节,当比诺什凭借在阿巴斯·基亚罗斯塔米《合法副本 》一片中的演出而获得最佳女演员奖时,外界毁誉参半,因为她也是当年戛纳官方海报的主角。厚此薄彼的电影节和备享荣宠的比诺什或许亲密过头了。

朱丽叶·比诺什

其实朝气蓬勃、敢作敢为的她早在此之前就俘获了许多人的心,并凭借在安东尼·明格拉的《英国病人》(1996)中与拉尔夫·费因斯演对手戏,饰演心地善良的年轻护士一角荣膺奥斯卡最佳女配角奖。这位女演员亦善画:在2008年的《眼中的肖像》一书中,她将目光投向以往合作过的导演,从泰西内、雅克·杜瓦隆、让-吕克·戈达尔、雷奥斯·卡拉克斯、路易·马勒开始,到法国之外的明格拉、菲利浦·考夫曼、克日什托夫·基耶斯洛夫斯基 、迈克尔·哈内克。她的职业生涯信守承诺,常获二度合作约请,也曾几度“爽约”。她曾为了出演卡拉克斯的《新桥恋人》(1991)而谢绝伊利亚·卡赞,为了基耶斯洛夫斯基的《蓝》(1993)而婉拒史蒂夫·斯皮尔伯格。与此同时,她也曾因为对角色提出强烈的个人见解而被剥夺了在克劳德·贝里1997年的影片《烽火一世情》中饰演抵抗运动女英雄露西·奥布拉克的机会。

她为了《心灵梦土》(In My Country,2004)与约翰·布尔曼同赴南非,为了《玛丽》(2005)与阿贝尔·费拉拉前往耶路撒冷,拍摄《分离》(2007)时与阿莫斯·吉泰奔赴加沙,在巴黎与侯孝贤做了一次《红气球之旅》(2007)。她曾在巴黎的舞台上演绎契诃夫,在伦敦的舞台上演绎皮兰德娄,在纽约演出品特的作品。在拍摄《合法副本》前,她举行了与阿克拉姆·坎合作的舞蹈巡演。

她和基亚罗斯塔米在1997年《樱桃的滋味》夺得金棕榈奖之后就讨论过合作事宜。在他邀请比诺什到德黑兰———请她在《希林》(2008)一片中出演其中一张面孔时,他给她讲述了一个故事,亦即后来的《合法副本》,故事集中在两个人物身上:首登大银幕的英国男中音威廉·希梅尔饰演的 “他 ”和经验老到的比诺什饰演的“她”。

琼杜邦(以下简称 问):第一次看合法副本的时候你感觉怎么样?

朱丽叶比诺什(以下简称 答):我在戛纳第一次看到影片时,感到很惊讶,阿巴斯剪掉了一条咖啡馆里的戏。威廉转身对我说,“我不知道该说什么”,我回答,“想说什么就说什么”。就在这时,我突然放声大笑,转而流泪,就是忍不住。对我来说,那一刻那组镜头是很特别的。阿巴斯突然起身,说他需要时间考虑。之后,他说,“你,还有你的本能,真不可思议。你把我们大家都难倒了。今晚我要剪辑一下,看能否保留这条”。 第二天,他说 “我们留下它”。 但是我看到的电影成片里并不是他之前选择的那条!他说 “那条太过了,难以令人相信,另一条没那么激烈,但是我们觉得真实 ”“你怎么可以不选那条戏呢!”我说 “这是你的电影,但是我发现了一点,你讲的是男人的道理。现在的情况正是你在影片中阐述的那两个词的最佳写照”。

《向玛丽致敬》海报,比诺什初出茅庐就与大师戈达尔合作

问:你本来有把握他会保留那条戏?

答:是的。但是我和布鲁诺杜蒙——我即将与他合作——讨论过剪辑,他说,最难的是确定结构和场景调度的路线,不那么有冲击力的场景或许能起到平衡作用。绘画也一样,你可能选择一个较不抢眼的色调去衬托另一个色调。

问:或许阿巴斯对你有其他的想法,想带你摆脱之前饰演的角色。

答:我不这么觉得,我认为是他自己想有大的突破,这就是为什么他要冒险和我拍摄这部影片。他希望摆脱自己受全世界尊敬、被国人崇拜——也遭辱骂——的大师角色。他想让自己惊讶,这就是他为什么要拍摄这部影片——突破自己的形象。他每天做剪辑,像面包师一样,想看看今天的当日面包会是什么样子,而他常常会感到惊讶。

问:在片场你们两个一直在讨论。

答:并且我的女子气和他的男子气顶了牛。女人是男人的显影剂,因为我们从本质上讲是乐于接纳的只要有接受性元素——土元素,男人身上的艺术家角色就会活跃起来:创造性行为也就有所建树。

问:你常和电影制作者们做很多讨论!你会不会吓到他们?

答:我将和奥立维耶·阿萨亚斯再度合作一部影片,因为我感觉在《夏日时光》一片中某些地方有问题——这一次我不会轻易放过他。

问:说不定他也想将你一军?

答:作为一名演员,你必须自己将自己的军,自投险境;不是只有导演给压力,昨晚我读了斯特林堡写的《朱丽小姐》前言(比诺什主演的这部戏剧将拉开今夏阿维尼翁戏剧节的序幕)。他说道,透过残酷,透过痛苦,他感受到了快乐。悲剧让我接触到深处的自己。

问:你认为《合法副本》是悲剧吗?那个女人迷失在托斯卡纳小镇,追寻虚幻的爱情?

答(笑):完全不是。看到片子,我不能不发笑。这个女人那么努力,那么渴望,想方设法让那个男人充当自己的丈夫。还有她戴上那对大耳环,试图显得性感的样子。

《夏日时光》CC版海报

问:可是她不是很痛苦吗,一路穿着高跟鞋旅行?

答:啊,是的!她必须让自己冒险才能达到那种状态。你看到的玛丽莲·梦露总是处于痛苦之中,处境飘摇。即使在喜剧片里——这是最触动我的地方她也是行将崩溃,她的笑与泪相距不远。阿巴斯称之为“她”的这个角色就像另一位偶像和灵感女神安娜马尼亚尼。她说道“告诉我我的存在!跟我说话!爱我!和我做爱!”她总是处于被羞辱被抛弃的危险,面临被嘲弄的境地看到她——我们——竟能如此荒唐可笑,我忍不住笑。

问:去年秋天影片在纽约电影节参展的时候,评论家都肯定你和希梅尔会结为“夫妇”,但是我们并不那么肯定,对吗?

答:评论家必须肯定,他们必须“知道”。第一次看到剧本,我想,我该怎么去演这个疯狂的女人呢?但是阿巴斯说:“这个角色就是你,你要演你自己。”我不理解,但是一经开拍,就不再有什么难题了。

问:你在戛纳获奖后,外界反应复杂。除了海报的问题,有没有可能也是对那个角色的意见?德帕迪约那些无礼的评论是什么意思?

答:有些人说影片全然是即兴创作,那个角色根本就是我。但是并非如此,影片都是按剧本拍摄的。或许德帕迪约不喜欢该角色,因为他认为我就是那个女人,也因为“他”——那个男人没有做出反应。阿巴斯想要一个看上去弱势的非解决问题型的男人。还有,因为我已经拿遍了所有奖项——恺撒、金狮、金熊、英国学院奖、金球、奥斯卡。

问:德帕迪约不是也拿了很多奖吗?

答:没有奥斯卡。

问:从一开始你就和大导演合作——杜瓦隆、泰西内、戈达尔。你有没有感到胆怯?

答:三部不同的影片,三个性格迥异的导演。算上戈达尔,没错。他看到法比奥——我的初恋男友——给我拍的一张照片。那时我刚从戏剧学校毕业,觉得电影制作者会是和蔼可亲、有创造性、的艺术型的。当我在拍摄《向玛丽致敬》时见到戈达尔,我看到的是一个满腹牢骚、复杂、迷茫的人,今天说这样,明天说那样!我什么也不懂。我期待一位母亲般的父亲——情况却根本不是那么回事。我必须去适应,接受混乱,自己解决问题——不要寻求帮助。我们在日内瓦和罗尔拍摄了六个月。我住在一家酒店里,靠日支的津贴生活。我已经辞去了在B.H.V(巴黎一家百货公司)的工作,老板说“你辞掉这份工作是一个错误,你不知道自己将面对什么”。戈达尔的片子实际上拍摄于泰西内的片子之前。杜瓦隆的《家庭生活》也是在那年拍摄的,它很重要,因为我觉得雅克把我当一个艺术家来赏识。我们在对方眼中看到了自己。影片讲述一个面临破碎的家庭,一切都是我在孩童时代亲眼目睹过的。我将演戏视为忘记那一切的一种方式,就像去度假。但是我知道自己必须谋生,必须独立。我学会了生存,知道在镜头前什么决定你的生死。戈达尔让我意识到自己必须放弃有人帮扶工作的梦想,独自面对摄影机。就这样,接下来我开始拍泰西内的戏,我有点儿迷茫,不知道怎么和导演相处。但是如果你只有20岁……我在寻找一位父亲,他人很好……只是,他这个父亲要我脱光衣服!

《坏血》海

问:还让你受羞辱?

答:我很快发现,我必须明白自己和角色之间的区别,这就是为什么我能走到极端。你在进入另一个世界,创造一个世界。我将之视为一份馈赠,而不是牺牲。因此,当兰伯特·威尔森冲我吐唾沫(在《约会》一片中)的时候我并不放在心上。羞辱是必要的,它能压制你所受的教养。表演就是卸除外衣。这就是我仍然对自己从事的工作充满激情的原因。我的表演欲很早就产生了。

问:不久前泰西内告诉我说,你在做《约会》那个项目的时候工作起来如饥似渴。他说“朱丽叶有孩子气、纯真的一面,但是也有着这样饥渴的欲望”。还说当你们后来合作《爱丽丝和马丁》(1998)的时候你已经掌握了或许过多的技巧,你是一位技巧大师。

答:啊,他这么说吗?也许他才是技巧大师。我不反对别人的看法。我面对不同的现实情况……有不同的处理方式,还有我超乎寻常的耐力和意志——我能走到最后,即使我很想停下来。

问:紧随《约会》之后你和米歇尔·皮寇利、丹尼斯·拉旺合作拍摄了《坏血》当时是怎么回事?

答:雷奥斯·卡拉克斯看见我穿着一件黑色仿麂皮长裙走在格勒诺布尔的街头,为了《坏血》一片他想见见我。我们相互吸引,但也有一种感觉,就是我永远也无法令他满意:我太胖,他不喜欢我的头发……我付出了极大努力,去看很多电影。和雷奥斯在一起,我了解了玛丽莲·梦露。拍摄进展顺利,因为我想取悦他。

问:那之后你去拍了《布拉格之恋》?

答:对。雷奥斯在为《坏血》做剪辑,于是我去哥伦比亚找我很小就没再生活在一起的父亲。但是他很忙。我在那儿呆了26天,读了21部小说!回来时,雷奥斯在机场等着我。几天后,我开始《布拉格之恋》的拍摄。我们是从结尾开始拍的,拍摄在巴黎和里昂进行,因为我们不能去捷克斯洛伐克。

《布拉格之恋》海报

问:那是昆德拉的伟大杰作,而影片也感动人心你觉得呢?

答:我当时处于一种混乱的状态,但是我明白这是一部很重要的影片,它让我得到完全释放。菲利普·考夫曼和莱塞·霍尔斯道姆(《浓情巧克力》,2000)一样,总是对我提出的建议表示肯定。他信任我,我每天在片场读原著小说,考夫曼会过来看看,但是我从不觉得他对此感兴趣。

问:接着就是《新桥恋人》的漫长拍摄?

答:《新桥恋人》让我懂得生活比艺术更重要:那一次我被迫达到了极限。不论在身体上还是情感上都很难,我不得不说,我有选择权。我可以付出——在某种程度上——但是生活更加重要。拍摄花了两年半时间,我们都有点儿崩溃了,但是我们知道自己坚持下来了。或许我们本可以少受点儿苦。不过不管怎样影片是电影史上的一块里程碑,它对许多人来说意义重大。

问:之后你拍摄了两部迥异的影片,马勒的《烈火情人》(1992),改编自约瑟芬·哈特的小说,你扮演一个同时引诱一对父子的女人;基耶斯洛夫斯基的《蓝》,讲述一个失去丈夫和孩子的女人。你看上去更有女人味了。你有没有觉得?

答(笑):克日什托夫认为对于那个角色来说我太年轻了,路易也觉得我太年轻,不适合《烈火情人》。我给他们两个看了同一张照片,照片上的我看起来很成熟,这一招对他们两个都管用!

问:你相信这个同时引诱一对父子的女人的故事吗?

答:原著很打动我,而且我觉得路易也很入迷,但是每次我想要跟他谈一谈影片,他总是叫我去问约瑟芬。我觉得他不想和自己的演员太亲近。仅有一次,我察觉到他一个神情,看得出他被打动了——我永远也不会忘。最近一次看这部影片的时候,我觉得杰瑞米艾恩斯演得很棒,但我不是很喜欢自己的表现。

问:《蓝》的过程也很痛苦吗?

答:不,不痛苦。你可以说角色颇有深度,但演起来并不痛苦。拍这部影片的时候我们很快乐。我有时拍一部喜剧片却觉得很沉重,我也演过一些很费劲的影片,结果却相反,片子很轻松愉快。

《蓝》海报

问:《蓝》里面的车祸和丧子是不是让你感到很熟悉,因为你的朋友韦尔尼切克利尔教练也失去了自己的孩子?

答:对,影片与丧亲之痛有关,但却是一部讲述重生和转变的影片。我不怕悲剧因素,可以说我需要它。悲剧因素有助我触及深处的自己。我们需要悲剧——希腊人深谙这点——来帮助我们感受生活的意义。喜剧给我莫大压力。看完一部喜剧,我就感觉浪费了自己的时间。除非是我爱看的——《欢迎来北方》简直让我捧腹大笑!

问:继路易之后,你又失去了《英国病人》和《蓝》两片的导演?

答:安东尼和克日什托夫,是啊,我们的友谊感情一直不曾改变,但却要承受分离的痛苦……我最后一次和克日什托夫说话是在电话里,就在他做心脏手术之前。他决定在波兰做手术。和安东尼在一起拍《英国病人》的时候我真的很开心。拍摄在意大利进行很轻松,我们所有人关系融洽。我感受到生命的脆弱,即使我们从未有过这方面的讨论。我有一种自己每走一步都要倒下去的感觉。我不知道为什么。仿佛我们属于同一个家庭。安东尼和我有一种心灵感应。

问:之前在《呼啸山庄》(1992)中你扮演凯蒂,和扮演希斯克利夫的拉尔夫·费因斯演对手戏在《英国病人》里,你饰演照顾他的护士。第一次的配戏对此有影响吗?

答:是的,我们已经有过交流。因此当我们再次相会,拉尔夫对我说“你是这部影片的中心,因为汉娜在照顾那位病人,但他也关心她他是她仅余的一切”。他拍那部影片时有点拘谨,但和我在一起不会。

问:接下来你的一部重要影片是迈克尔·哈内克的《未知密码》(2000)?

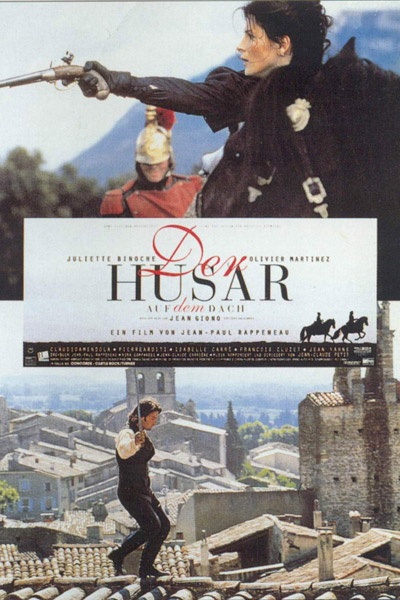

答:你漏掉了几部古装片!拉佩纽的《屋顶上的骑兵》(1995),戴安娜·库里斯关于乔治桑的影片《世纪儿女》(又译《史诗情人》,1999),帕特里斯·勒孔特的《圣皮埃尔的寡妇》(2000)。拉佩纽之前的《大鼻子情圣》一片刚刚取得巨大成功,这给他带来很大压力,不过我很喜欢根据让·季奥诺小说改编的这部《屋顶上的骑兵》。我也很崇拜乔治·桑,她是我们的伟大先辈!(比诺什在片中扮演乔治·桑,扮演阿尔弗雷德·德·缪塞的则是伯努瓦·马吉梅,马吉梅后来成为了她女儿的父亲。)

《屋顶上的轻骑兵》海报

问:你和丹尼尔·奥特伊在《圣皮埃尔的寡妇》中演对手戏,又合作了哈内克的《隐藏摄影机》(2005)但是看起来你们在《隐藏摄影机》中的合作似乎并不轻松?

答:在迈克尔到法国工作之前我就看过他的电影,感觉印象深刻。我们在巴黎谈到要合作一部影片,我在伦敦演皮兰德娄的《赤裸》时他来看我。迈克尔思维清晰——他清楚演员处于什么状况。大多数导演并不清楚,我们必须根据他们的所见进行调整。拍《未知密码》的时候我看得出他很明白。但在拍《隐藏摄影机》的时候,他又似乎并不理解我内心的变化,仿佛“看不清”我。拍摄中他很焦虑:这事关一些对他而言至关重要的东西。所以才会产生痛苦以及懊悔——在他的想象和实际所能做到的之间。我只能运用我的触角去翻译我认为他想要的。因为表演不是“诠释”。我不喜欢这词。表演是创作。你的内心必须产生点儿什么,是化学变化。表演不是凭理智,也不是凭感觉。

问:你现在的生活如何?你享受和孩子们在一起的时光吗?

答:是的,这对我很重要。我很少看电影。我不是场景的一部分。当我阅读的时候,书的内容会完完全全进入我的内心深处,看电影的时候,它也同样直达我内心。不管影片是好是坏,我怎么也不能彻底摆脱出来。所以,我得保护自己,我现在意识到了这一点。

问:回顾自己的职业生涯,什么让你感受良多?

答:我没有怀旧情绪。我怀念那些逝去的人,但不留恋经历的过往,因为我充分投入了过往的生活。我只希望工作中受的苦能少一点儿就好了。不知道这是不是不够理智?

问:或许是不够成熟?

答:但是活在过去不是我的性格。我不会对什么恋恋不舍,或者纠结不清。我不是怀旧的人,那不符合我的个性。我犯的错,我受的苦,或许让我更加珍视现在。我是真的活在当下,热爱当下。