首映之前——为电影做一场手术

01“野人与探险家”

大多数时候,我们(代指剪辑师们)都在为一部电影寻找最正确的一条路,它或是平坦的捷径,或许险山峻峰,甚至有可能是波涛汹涌的航路。我想说的是,在一部电影的剪辑工作中你会不断地将自己置身于无数条岔路之中,其中大多数是布满陷阱与迷雾的错误道路,而正确的路线也绝不仅仅只有一条,这也是电影剪辑的有趣之处,明明是在有限的素材之中做抉择,但其蕴含的可能性却接近于无限。

首先,我们要学会的是分辨正确与错误的路,这种是一种很莫名的能力,就像是生活在深山老林里的野人,天然的就能感知到危险与安全;也像是饱经风霜的探险家,通过多年积累的经验从而能轻易地判断捷径与险阻,先天与后天代表着天赋与努力,一代一代同时具有天赋与努力的人将自己的经验留存下来形成某种规律,而这种能力可以被称之为“剪辑的原理”,掌握这种能力,是剪辑师迈向剪辑指导所必须经历的一步,我所说的“剪辑的原理”并不是指剪辑基础知识,也不是指剪辑的固定技法。而是形容一种状态,一种感受,小到每个镜头的剪接点,大到整个影片结构的把控,全部了然于胸,它源于剪辑工作中发自内心的透彻与自信。当你具备了这种能力时,你会产生一种感受:当你阅读完一部电影的全部素材之后,你会很明确的知道这部电影值得你去剪接,或是把一部问题颇多的影片变为合格,或是把一部普通的电影变为佳作,又或是把佳作变为经典。总之,你的心中会有极其明确的判断,反之亦然。

我曾想试着用文字来细绘这种原理,通过逻辑缜密的条例来逐一解释在剪辑中遇到某种情况该如何去做,但后来发现,这几乎是一个不可能完成的任务,电影自身就是一个艺术和技术,抽象和纪实互为表里的艺术,每部影片充斥着无数的可能性,就不同的案例其解决方式,也有不同手法,且还有审美偏好,甚至还有观众心理学的问题,你所应对的每一部影片中的问题可能都是新产生的问题,它并不在你的过往问题库存之中,所以“剪辑的原理”很难在课堂上学到,这也是为什么国内电影类院校几乎没有为剪辑这门学科开设独立的专业的原因,大多数时候剪辑都是依附于其他学科的一门课程,因为学习剪辑的基础与入门确实不需要太多的时间(通过目前国内的大部分剪辑培训机构的学习周期也能看出),甚至进阶掌握一些高超的剪辑手段也完全不需要花费大学四年的时间。更多的时候,想要接近“剪辑的原理”需要的是从拉片中获得启发和在剪辑工作中积累经验与思考,当然,肯定不止于此,你还可以通过电影、音乐、书籍、画作、雕塑等等艺术载体来提升自己的艺术认知和审美能力,审美,是至关重要的。

02“不要轻易的交出你的第一稿”

当你拥有了辨别正确与错误道路的能力时,接下来你要面对的是,在正确的道路中做抉择,像我之前说所的,一部电影的剪辑工作中正确的道路绝不仅仅只有一条,至于该如何选择,这便与剪辑师个人的审美息息相关,这关于剪辑师自身对于剧本的理解,对于人物的理解,对于电影表达的理解,都会影响着整部电影的审美导向,比如以悬疑类型片为例:你既可以把这部电影处理成希区柯克式的利用心理悬疑来推进情节,也可以处理成大卫·芬奇那种以风格化的现实主义来讲述故事,当然,这只是举例。事实上,当我们真正面对一部电影的海量素材时,我们所面对的可能性只会是更多,甚至在你挑选参考音乐时(剪辑师对于音乐的审美能力)都会直接影响着整部电影的风格,因为现在大部分电影在剪辑工作中所使用的参考音乐都会直接影响着后续作曲工作的审美导向,所以,创意无限之时就是语义驳杂之时,要清醒什么是当前第一要务,或者什么是务必选择。当依旧没有答案之时,那就有了我的第一个建议:“不要轻易的交出你的第一稿剪辑。”

千万不要误会我的意思,我并不是指拖延交稿时间,或是因为其他风马牛不相及的原因,我所指的是,当你交出你的第一稿剪辑时,肯定是经过你深思熟虑的,并且极尽所能做到完成度最高的。千万不要有「反正后续还是要修改,先交一稿」「参考音乐差不多就行了,反正后面有作曲」「参考动效差不多就行了,不是还有声音部门吗」等等以上想法,因为你的第一稿的品质直接影响着你所剪辑的这一稿是否成立,也会影响到导演对于自己的作品的判断。错误的剪辑节奏、不合时宜的参考音乐、缺失的参考动效会影响其他创作者对整场戏的观影感受。所以,千万不要嫌麻烦而寄希望于后续的工作部门,你得保证你交出的第一稿,是你目前能力范围内能做到的最好的。

我们身处互联网时代,只要你有足够的耐心,肯定能找到所有你所需要的参考素材(参考音乐上如果没有好的想法,你可以试着去搜同类型电影的原声碟),而且大部分时候,只有你在剪辑时间线上拟上了画面内存在的参考声音时(甚至你可以创造画面内并不存在的声音),你才能判断正确的剪辑点在哪里,当你习惯了这种工作模式后,你就会明白我所说的。

对于导演和剪辑师之间的关系,沃尔特·默奇先生在《眨眼之间——电影剪辑的奥秘》一书中的第八篇章已经已经作出了生动的描绘:即是梦境讲述者和倾听者的关系,有时这个关系又会互相调转。这个篇章的结尾如是说道:“任何一个渔夫都会告诉你,诱饵的质量决定了你能钓到什么鱼。”当然,这里所指的诱饵是指剪辑师向导演输出的想法,而鱼则是指导演在接收到剪辑师想法之后反向输出给剪辑师的想法,而你所交出的第一稿剪辑,毫无疑问,是整部电影剪辑环节中最重要的诱饵,他影响着导演的思考甚至信心,所以“不要轻易的交出你的第一稿剪辑。”草率敷衍的第一稿剪辑版本不仅会影响整个作品的质量,甚至可能会让你失去剪辑这部作品的机会。

03“想象的触感”

大部分时候,在读完剧本或是看完粗剪版本的影片后,有想法的剪辑师总会在脑海中疾速地检索影片正确的路径。就像我在读完剧本后,会根据文字在脑海内瞬间产生一组蒙太奇(事实上,人人都会这样,但大部分时候却没意识到)还会在观片之后,甚至观片中间就会在大脑中储备影片中每场戏的起幅和落幅,然后在闪念之间进行剪接重组,虽然大部分时候这些想法是不成立的,但我还是难以抑制这种习惯,这是某种出于职业的天性,就像小孩子们会不断地去尝试把心爱的机器人玩具拆解和重新组装。这种习惯会让你大脑一直保持活跃,不放弃尝试任何一种可能性。

观看完影片粗剪之后,接下来就需要判断这部戏是否值得你剪接,像我之前所说的,当你明白了“剪辑的原理”之后,作出这种判断并不困难,之后便会进入到剪接环节,或是从零开始,或是在已有的剪辑版本上做出调整,此刻,你可以秉承“大胆假设,小心求证”的原则开始试验了。

我一直认为剪接是有触感的,所以在只靠键盘和鼠标就能搞定所有剪接问题的非编时代,我还是习惯给自己配备一个带有滚轮、旋钮和飞梭的配件,这种配件在网上很好买到,并且自身兼容现在各种主流剪辑软件,不过因人而异,这里不做多言,而且我想说的剪接的触感肯定不是指这个,我想说的是,不要光在脑子里模拟剪接的可能性,去把每个可能性通过触感去尝试,不要去因为想象中的不成立就放弃去尝试这种可能性,因为大部分时候我们很有可能在错误的剪接尝试中获取新的灵感,也有可能让你对已经PASS掉的镜头中产生新的认识,我之所以会这么说,是因为剪接进入到非编时代后,虽然我们切实的体会到了这种剪接方式的便利之处:只需要一台电脑,一个硬盘,打开工程,拖动鼠标,飞速的从整部影片的第一个镜头到最后一个镜头之间快速检阅。但也的确失去了以前胶片剪接时代的一些“无可奈何”的好处:胶片剪接时代你想检索一个镜头时,不可能像现在这样非线性的跳跃过去,只能线性的一点一点的把一盘胶片用卷片的方式找到合适的位置,但在卷片过程中你需要全神贯注,否则就有可能会错过你想要的那个镜头,但也正是这种方式让你获得了更多阅读过往素材的机会,即便是“被迫的”,但你也很有可能从中获取新的灵感,“我看见了它,就会发现它的可能性,但事先我却无法把它当做一个选择来斟酌。”沃尔特默奇在《眨眼之间——电影剪辑的奥秘》一书中的第十一篇章如是说道。除此以外,他还聊了很多有趣的观点。比如胶片时代的十倍快进是把整个镜头按照十倍速来播放,即便速度再快每一帧的画面信息也是切实可以被眼睛所捕捉到的,而非编时代的快进是会通过加速的方式呈现出原本时间长度十分之一的画面信息等等,但随着电影工业技术进步的同时,我们却失去了这些在剪接工作中的可能性,我无意诉说胶片时代的复古情怀,因为作为一名九零后的剪辑师,我也确实没有经历过那个时代的剪接工作,而且电影工业技术的进步肯定必然的和有益的。我想说的是,处于非编时代的我们可能会因为高效便捷的工作方式在无意识中产生某种懈怠,我们需要保持高度的警惕,通过不断地尝试剪接上的各种可能性来寻求一部影片正确的道路。

04“为电影做一场手术”

如果说“剧本医生”是在为一部剧本诊断病灶,那剪辑师则是为一部影片进行手术的主刀医生,一个问题颇多的剧本经过无数次诊断后,如果没办法救治,还可以选择放弃不拍来及时止损,但一部已经摄制完成的电影如果被诊断出来重症顽疾,放弃它几乎是一件不可能的事情:因为此时躺在磁盘阵列里的素材是凝聚了前期所有工作人员心血和资方真金白银投入的产物。所以,绝大部分时候,人们都会选择抢救它,这时,一个有想法的剪辑指导就显得至关重要,他(她)可以用极其客观的视角来审视这个病人(电影),并且运用高明的医术使生命垂危的病人起死回生。当然,我所指的情况并不代表全部电影,好多电影可能从诞生到结束都非常健康,但也的确存在着很多病入膏肓的电影。

如果说从剧本诞生到前期拍摄完成是在创造一个生命的过程,那剪辑师则是要确保这个生命能够健康成长,甚至在病危时挽回它的生命,之后再交由其他部门来修复它的各项感官:调色(视觉手术),声音(听觉手术),特效(想象力手术)等等,但这一切的前提是要先保住生命,所以,优秀的剪辑指导也可以被称之为“电影医生”。

在我的剪辑工作中,有一半的工作是从一部电影拍摄最初就担任剪接工作:若非必要,我可能会选择先不读剧本,只读故事大纲,而且如果不需要我进组每天实时完成当天的剪辑工作的话,我会派信任的剪辑助理和剪辑师进组代我完成粗剪(剧本顺剪版本),这样在拍摄完成后,我就可以用极其客观的角度去阅读这个已经视觉化的剧本(剧本顺剪版本),从而能更好的作出判断。如果需要我进组每天实时的完成剪接工作,那就必须要先读剧本,不仅要读,还要把剧本完全吃透,完全理解故事理解人物,这样才能使你在面对局部的素材时作出正确的判断,但即便是这样,为了尽量保持客观,我还是会让剪辑助理每天都把已拍摄完成的镜头掐头去尾(剪掉开头场记板和结尾喊卡后的那几秒,如有NG完全确定不能用的素材也会剪掉)按照拍摄顺序全部码放在一条时间线上(想象它是一盘胶片),然后再进行阅读,这样你可以将自身完全置身于戏内,不受戏外因素的干扰,而且我在组里时基本只会跟导演、制片人、摄影指导、声音指导必要时进行接触,其余时间,就算有空闲,也不会去拍摄现场,更不会去跟演员产生任何接触,以保客观。

而另一半的剪辑工作,则是以“电影医生”的身份接手一部已经剪接完成的电影,此时这部电影可能已经被剪出无数版本,甚至更换了好几位剪辑师,但却始终没有脱离危险期,面对这种情况,你则需要把它推进手术室进行一场大型手术。剪接这种影片时,我通常会选择先把彻底坏死的“器官”切除(或许是无法挽救的表演,或许是剧情逻辑中的BUG等等),然后再把剩余健康的“器官”重新组织成躯干,找到它的心脏(影片核心表达)由此处延伸,让它重新焕发生机。

在此过程中,你可能会遇见很多棘手的问题,比如“器官”的缺失,想要维持一个生命机能的正常运转,除了最重要的心脏之外,还需要诸多器官,需要肝脏来储血解毒、需要肾脏来产生精华、需要肺部来纳清吐浊等等,但这些器官很有可能已经坏死,必须要切除掉,面对这种情况时,我通常会先做移植计划(根据影片目前情况梳理出一份补拍计划,但大部分时候,补拍计划基本上是无望的),如果移植计划无法进行,只能尝试制作“人工器官”去代替它,到了这一步,往往需要颠覆性的创造力,比如戏中某个人物(某段剧情)无法成立,完全游离于电影的核心表达之外,那我们可以尝试调整它的结构(同样的戏份放在不同的语境下会产生奇妙的效果)甚至整场戏的台词(在演员的口型重写重配台词)来使它成立,有趣的是,我从去年到今年的两部电影剪接工作中(完全不同的两类电影,一部文艺片,一部商业片),都大量的使用了这种工作方式,甚至最多的时候根据演员口型重写台词的比重占到了全片的四分之一,但最终都达到了不错的效果。当然,这种方法只是无计可施时的保底手段,我更希望一部电影的创作过程中,剪辑环节所做的工作是增光添彩,而非查漏补缺。

除此之外,我们要面临的问题举不胜数:如何将挽回的生命从平庸变为卓越?如何将看似不可能变为可能?如何平衡观众们对作品的众口难调?有时候我们会被忽略,会被质疑,甚至被误解。大部分时候,影片在试映阶段会接收到大量的观影反馈,观众不会明白你花了大多心思才把一场戏处理的如此精彩,他们会觉得电影本身就是如此,但面对不好的地方,人人都会对剪辑师提出自己的看法,你会产生一种错觉:在你的剪接专业领域之内,任何一人都能教你该去怎么做。这一度令我懊恼,但懊恼过后则是反思,因为大多数时候观众所表达的感受都是对的,但他们并不知道该怎么做,而如何将他们口中的“对”通过剪接来呈现出来,这才是我们该做的,因为我们是剪辑师。当一部电影迎来首映之日,我们会坐在电影院里,望着银幕上的光影生命,心里想着:看!电影剪辑是多美妙的一件事!

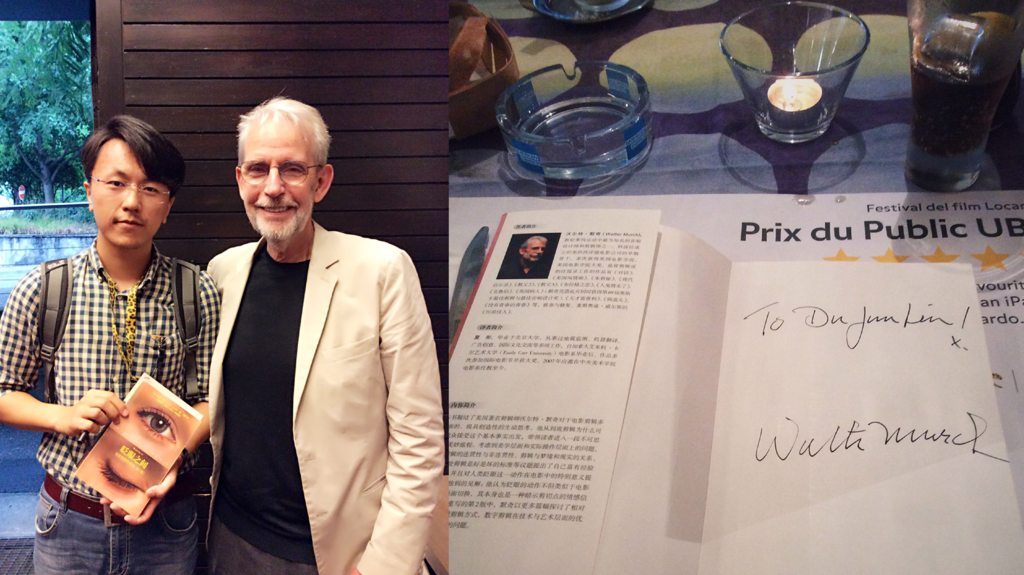

(照片拍摄于2015年,瑞士)

最后,感谢沃尔特·默奇于我电影剪辑之路上的启发,他的睿智与祥和无以言表,我非常推荐剪辑师们,甚至非剪辑专业的其他电影工作者们都读一读沃尔特·默奇先生所编写的《眨眼之间——探索电影剪辑的奥秘》这本书,这本书把电影剪辑中真实遇到的困境和问题,用恰当且有趣的比喻形容出来后,又用近乎哲学层面的文字来解惑,同时兼具科学依据,希望这本书也会给你们带来不一样的启发。

花了数日在剪辑之余写下这些文字,与诸君共勉,剪辑之路,道阻且长,愿我们永远心存敬畏。