2018戊戌之年,有一群人用镜头记录了中国六个不同地理坐标的普通家庭的生活,形成《天时·戊戌志》系列片。这部纪录片以“二十四节气”为轴线,用近距离、全纪实拍摄手法,记录了时代的沉浮里普通人的真实生活。

《天时·戊戌志》剧照

沈乔

沈乔

电影摄影师、CNSC(中国影视摄影师学会)外联主任,任教于北京电影学院,中央美术学院,中国电影艺术研究中心等高校与研究机构。

担纲摄影指导的作品曾获得金鸡奖、华表奖、金鹰奖、美国导演工会奖等国内外电影节奖项。代表作:《天时·戊戌志》《无限印度》《追踪章鱼保罗》《中国1921》《Mandala》等。

几乎要同时对6个地区进行数年的调研和记录,摄影指导沈乔老师采用了与在地团队合作的方式进行拍摄。在镜头选择上,沈乔老师为每个组都配备了适马18-35mm f1.8和50-100mm f1.8变焦镜头,也为天台山和洛阳两个拍摄组配备了 18-35mm T2.0和50-100mm T2.0这两支电影变焦镜头。大光孔、高画质的适马镜头为拍摄提供了非常大的帮助。

2020年《天时·戊戌志》在腾讯视频上线后,好评如潮,豆瓣评分高达8.8分。近期,我们对本片摄影指导沈乔老师进行了专访,谈及了纪录片的创作历程、摄影师的工作经验、适马电影镜头的使用以及对青年创作者的寄语,文章整理如下。

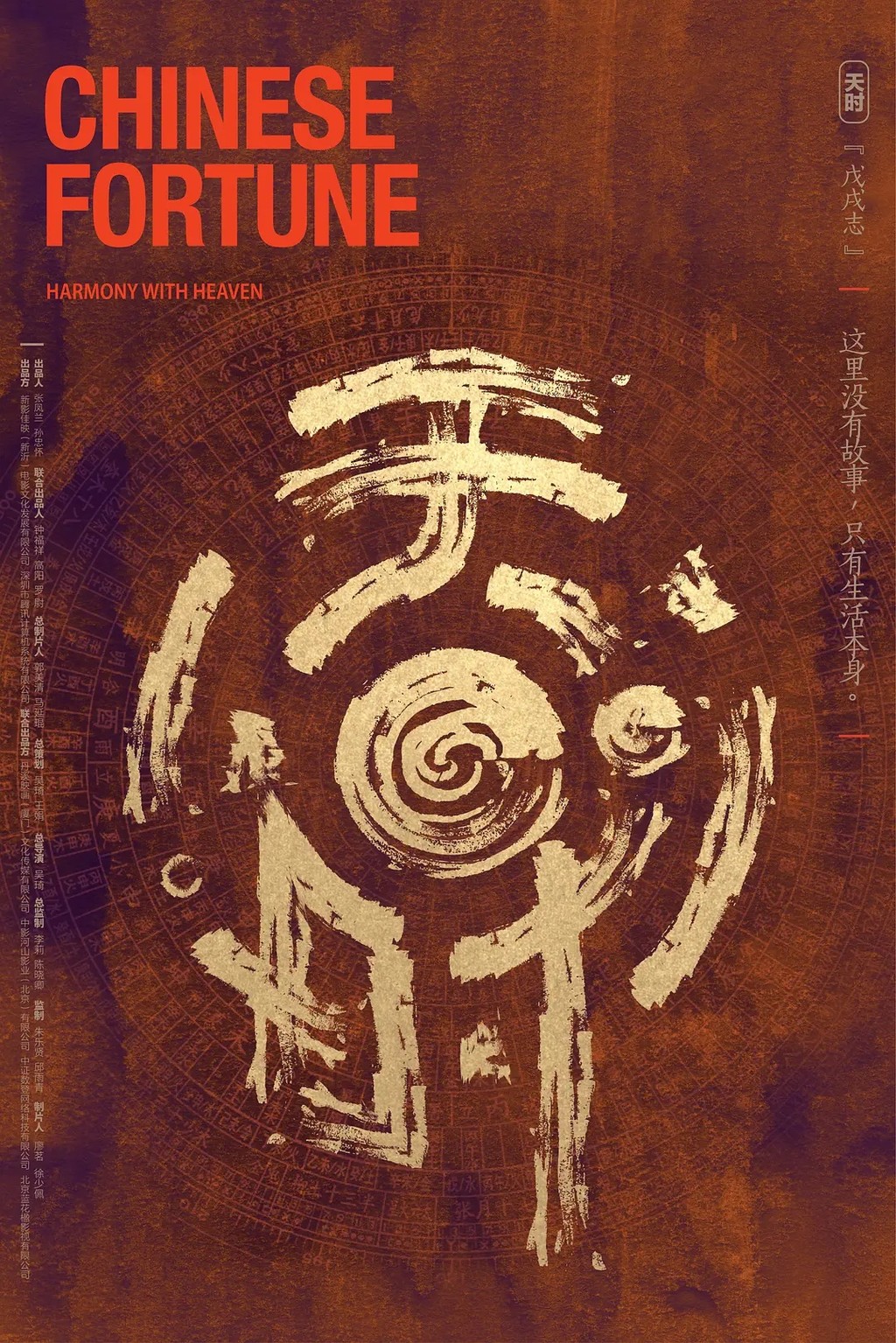

《天时·戊戌志》海报

适马:能否先整体介绍下项目以及重要的时间节点?

沈乔:《天时》六集系列片分别讲述六个不同地域,出身阶层各有差别的普通家庭在看似寻常的一年中,在每一个与之命运紧密相关的重要时节当中,拼命生活、努力生长的过程。

2017年5月22日,我和吴琦导演在电影学院园中苑餐厅开会,我们谈起“导演阿斯特吕克的摄影机-自来水笔”的拍摄理念,我们想尝试用这种理念完成一部纪录片。从2017年6月起,《天时》创作组在全国六个地方设立长期创作空间,实现以年为单位的在地文化观察和垂直文化领域挖掘,地点选择了河南洛阳、苏南江村、浙江天台山、福建泉州、四川成都,辽宁盘锦。6集系列片原计划在2019年第四季度完成播出,院线版随后。后来由于大家共同经历了的原因,面世到了2020年的冬至。

适马:您之前参与过不少剧情片、纪录片的拍摄,接到这次拍摄任务后,您觉得有哪些挑战?

沈乔:电影语言也是种语言,只要是语言就是有逻辑性的,它产生于非常明确的工业流程当中。电影摄影师的首要职责就是与导演一起建立基于剧本或主题的影像逻辑。

为《天时》所创造的视觉影像,从最初的构想和前期筹备,经过后期制作且到最终放映以及其他可能影响这些影像的所有过程,都是我在该片的责任和工作所在。

这些影像,来自作为摄影指导的艺术眼光,想象力和技能。但矛盾的是对于《天时》的任何过多的影像设定,都会影响它本可能呈现出的生活本身的复杂。同时因为这是一部非在场电影,所以无法使用像其他影片那样的物理技术、以及阐释和影像操控技巧,而是要下很多在此之外的功夫。

所以,以不完全在场的方式完成一部电影,一部纪录片的摄影创作。我得重新思考,在电影摄影创作中物理技术,影响操纵技巧以及阐释方式的关系与比重。

适马:导演有提到在开拍之前有举办工作坊、也很强调电影语言和审美,为什么这么做?

沈乔:电影是集体创作,创作基于项目主创在文本和美学上的共识,共识一致就相互促进,缺乏共识就彼此削弱。我们的纪录片是可能要跨度数年的一个影像计划,但是你能保证这样一个项目在整个的创作过程中,这些制作者们对它的理解一直都是达到同样的高度吗?我觉得这是一个很理想的状况。实际上现在大多数的影像创作也都达不到这种理想状况。

所以《天时》做了工作坊,这个工作坊是持续了半年之久、在中国的六地同时举行,通过工作坊让在地摄制组建立两种联系,一边承接的是拍摄对象,一边承接的是观众,希望他们能在前期就对纪录片更深入的了解和认识。

在我看来,影像创作者可以分为两种,一种偏造型的,更外化,他们可能很早就会在短视频或者广告这样一些领域工作;另外一类是偏文本的,偏社会学和人类学体验式思考的,有些内敛的。工作坊阶段这两种制作者我们都有接触,有趣的是最后坚持下来的多是后者。

一些成为杰出艺术创作者的导演,他们能够在创作的任何环节中化身为观众,从观众的角度去看自己的作品。当我们的工作人员还没有这个能力的时候,我们就只有用笨办法,用观众的角度去了解拍摄对象,用观众的方式去看素材,从田野调查开始,从素材开始,直到最终和观众真正坐在一起面对作品。

适马: 您作为摄影指导,能否具体怎么从宏观和微观的角度把控各自的拍摄进度,以及整体影像质量和影调的统一?

沈乔:微观上没有办法完全把控,宏观上就是保证影像的电影感,电影就是为影院和观众而生的。如果你的整个创作流程中没有考虑到他们,把他们抛之脑后,然后你说我做了一个私人影像,没问题,没人阻止你这样做。但是你既然要做电影,你当然就是为了观众。

只要是电影,一定是以大银幕为诉求,以电影院播放为最终标准,你所有的技术标准或者创作美学都是围绕大银幕来设计。有可能它在银幕放了一周就下线了,最后被大家认知是在网络平台上。但是你在大银幕上设定的这些标准和美学追求放到电视或平台上,它可能有所减损但不会被扭曲,不会变成跟影像设计完全不一样的样子。

但如果一开始技术标准的设定,对于影像的规划、对于美学的追求是在小屏幕,最后比如说在类似First的电影节上得了好口碑。那我们把格式转换一下,让它符合大银幕标准,等上了大银幕一看,你就会发现问题层出不穷,遗憾到让你恨不得把片子重拍一遍。

因为是六个地域同时拍摄,给拍摄确实带来了很大挑战,好在我们得到了非常多志同道合的创作者和各个厂商的支持。我们在商量之后,决定采用寻找当地有能力、有意愿的团队来承担各地的拍摄。为了尽可能统一质量,希望当地团队让他们自己带设备,接Atomos Shogun Inferno 记录仪外录并采用lut监看,这样既不改变原操作习惯,也能获得统一编码的高质量素材。后来使用Sonyfs5,通过Atomos记录仪外录RAW,我们给摄影师培训。

这样一来,我们把影像生成的技术要求降到最低,只要拍摄现场曝光准确、不虚焦,色温甚至二次构图都可以通过后期来完成。

适马:在摄影机和镜头的选择上,是怎么确定的?是否有做相关测试?

沈乔:设备不是最大的问题。现在大多数的主流设备,甚至微单通过加一个外录把它的格式和码率提上来,就具备了上大荧幕的标准。所以核心不是设备。测试的核心是流程,可以说,现在每一种最后呈现在银幕上的画面效果,都不一是只有一种方式才能完成的,通过前期的手段可以完成,通过后期的一些配合也可以完成。

做测试还因为影像的生产就是科学,科学就离不开实验,前期拍试片,做实验。后期就要在大银幕上看,然后调色剪辑。即使在外地工作,一两个月后回到工作室的时候,你也要尽可能的找一个大银幕去观看,然后以此为标准来反思你的作品。

适马:您在哪些篇章使用了适马镜头?选择的什么型号?

沈乔:《天时》天台山篇和洛阳篇使用适马电影变焦镜头18-35mm T2和50-100mm T2,盘锦篇使用适马60-600mm变焦镜头,6个组标配适马变焦镜头18-35mm 和50-100mm 加MC11转接环。

天台山篇和洛阳篇这两部的导演都有较强的分镜意识,倾向于用明确的视角和构图覆盖人物的动线。那么当导演能够对机动性有判断,我就有空间去追求电影级的画面质感,为了配合这样的技术指标,我使用了适马恒定光圈为2的两只电影变焦头,焦距分别是18-35mm和50-100mm。在以前,这样的光孔大多数只是定焦的电影头才能拥有的。而这一光孔。其景深感在s35画幅下很接近传统的电影影像。

举例而言,用做稳定器机位的a7r3最高像素约为4000万,在天台山篇中一个竹林的镜头,画面里竹叶的数量已经超过了cmos的像素数量,镜头能否满足成像元件的像素数,也就是我们通常说的镜头,对于摄影机的分辨率能不能喂得饱就成了一个重要的问题。而适马的电影变焦镜头是可以做到这一点的。

适马:能否结合具体的拍摄场景,聊聊适马电影镜头在具体场景里的应用和镜头的优势?

沈乔:一开始适马镜头出现在视野里是在做稳定器方案时,因为电影头的体积和重心结构关系,我们没有办法把电影变焦头加主机的结构用在单手持稳定器上。后来发现了适马18-35的相机镜头,这支镜头的f1.8的光孔和内变焦结构成了稳定器的绝配。

《天时》涵盖了中国六个城市,长达一年以上的拍摄,摄影团队前前后后多达几十人。有来自传统电影战线上的摄影师,也有从平面摄影转来的新锐的年轻人,有着不同的创作经验和工作特点,是以在制定设备体系上首先需要的是能够兼顾他们工作特点的能快速上手的方案。

当我了解到适马18-35mm和50-100mm这两支镜头居然有他的孪生兄弟——两支同参数的电影版,不能不说是一个惊喜。那么对于一些有着传统电影摄影经验的摄影师们来说,电影头更能符合他们的操作习惯。

通常我们觉得电影变焦镜头和相机变焦镜头有巨大的分野。电影变焦镜头相质高,但体积大,对焦行程长,事实上并不太适用于纪录片拍摄。而相机头通常变焦比率大,但对焦环阻尼过于小,有的镜头还有光圈浮动的情况。当然这并不是说这样的镜头就不能产出素材,比如适⻢60-600mm就用在了盘锦分集的丹顶鹤拍摄当中,也取得了不错的效果。

这次拍摄两个版本的适马变焦镜头我们都大量使用,这同门而出的适马双株,使纪录片拍摄上用的越来越多的稳定器方案和固定镜头的影像质感有了完美衔接的可能。

适马:就电影镜头来说,那T2的光孔对于纪录片来究竟意味着什么呢?

沈乔:如果我们使用4K HDR来拍摄,在ISO800度的感光度设定下,配合T2光孔就可以拍到接近人眼的真实夜景,这是纪录片历史上一个很大的突破。

在此之前的许多年,纪录片制作者们一直在为通过打光或环境美术再造而能够形成的所谓电影感而努力。但那样的工作方式会对拍摄主体及其生活方式造成巨大的影响,磨灭了纪录片本身所应该有的真实感和临场感。这个数十年来一直困扰着广大的纪录片制作者们的问题在《天时》里被这两只大光孔变焦电影镜头解决了。

适马:在这个项目之前,您是否有使用过适马电影定焦镜头或者变焦镜头拍摄过其他片子?使用体验如何?

沈乔:其实说来很巧,2017年适马中国电影镜头的发布会就是我参与并主持的,所以说我是中国最早接触到适马电影镜头的摄影师。

沈乔老师在适马中国电影镜头发布会现场

之后我测试过适马的电影定焦镜头,那时王昱老师正在为《封神》设计镜头方案,我们测试了适马全系的电影镜头,测试之后发现适马电影镜头锐度好,解像力满足全画幅与8k。但是对焦行程不适合《封神》3D拍摄。

其实当时更吸引我们的是24-35mm T2.2这款变焦电影头,因为这支头是全画幅的,最近焦点又够近,其锐度和解像力和同系的定焦组几乎没有差距,因为变焦镜头对3D电影拍摄非常重要,可以大大改善流程,希望适马以后有这个小变焦比系列24-35mm之外的的焦段

适马:拍摄纪录片,自动对焦镜头和手动对焦镜头,定焦镜头和变焦镜头怎么选择?

沈乔:我们知道,除非是纯粹的再现段落,在纪录片中频繁的更换定焦镜头是一件不现实的事情。所以最好的情况是有2—3只小倍率变焦镜头能组成变焦镜头组,同时这2-3支镜头要能拥有接近基本组的参数。

我不认为这是一件很遥远的事情,大家都拍过照片,照片用什么镜头最多,大三元吧,那纪录片也是一样的,这个主意希望咱们的镜头制造厂家们尽快把它变为现实。

适马:纪录片的拍摄布光与否有哪些标准吗?是否会影响真实性?这部纪录片里哪些场景有布光?

沈乔:我们知道纪录片没有演员,而且大多数条件下也不允许打光,做光线处理时会在场景中藏一些灯,但几乎很少用灯腿把灯光架起来,因为不想让它对人物的活动范围和任何可能的动线造成影响。

对于这个问题,可以参考我之前在影视工业网做的一个题为《沈老师做客光影:历时两年的纪录片,我这样布光》的采访,那里有详尽的阐述,有兴趣可以回顾一下。

适马:对于摄影师的素质或者技能来说,拍摄纪录片比拍摄剧情片的挑战或者要求不一样的地方有哪些?

沈乔:所以我觉得纪录片和电影的摄影师没有区别。只是说你作为一个摄影师,选择了这个项目或者那个项目而已。当你对电影、对摄影本身有了深刻理解之后,你就能够做出一部在大银幕上对得起观众,让观众获得视觉享受的作品。至于这部作品是记录手法还是故事片手法,只是手法上的区别而已。

我说用不着区分,还因为一个成熟的电影摄影师,他的工作方式,他对专业的驾驭,从先天上就要求他完全能够控制纪录片的领域。只是纪录片领域中一些工作细节更需要经验来作为辅助。

我们说电影是以剧本、导演和演员作为支撑的,这三条腿支撑着电影的这张桌子。在纪录片中,拍摄的是人物而不是演员,虽然有脚本但不一定有剧本,所以说在纪录片中,导演是完全的核心。对于纪录片,导演要有战斗到最后的担当。

我对很多纪录片导演都是非常敬佩的,因为他们从田野调查、人物了解,文本准备,到后期剪辑,就像做一个学术研究一样,经年累月的在做一个挖掘或探索,他们的付出是其他纪录片工作人员的几倍。当一个或者几个优秀的纪录片制作者共同工作的时候,还有必要精确区分谁是导演谁是摄影吗。所有优秀的纪录片都是以年为单位来制作的,对于制作者的要求很高,不必拘泥于导演或者摄影的角色。

举例来说江村这一部我也担任了导演,这也是后期才确定下来的,在长期的调研何在地工作中,江村这一部异常的复杂性使我们决定去做一个视频论文,那么就需要主创有更多社会学基础。

适马:对于青年创作者,您还有哪些寄语或者建议吗?

沈乔:我们经常会感叹,为什么绘画能够把人类的想象力发挥到如此缤纷多彩的程度,为什么会有毕加索?但是我们的动态影像其实还远没有达到那样的高度,我们刚刚从影像服务于叙事的思想里面解放出来。

因此,当技术发展到今天这个高度的时候,有可能给予我们巨大震撼的电影,它的核心是基于创作者个人。它是个人的真实心灵与世界的对话,就像电影之前的六大艺术所能达到的高度和自由度一样。

剧组合影

剧组合影

一个足够优秀的创作者,掌握了前、后期流程的创作者,包括他对于这些先进技术手段的的认知都有清晰的概念,比如说他知道4K、HDR,还有像全画幅这些被炒得很热的技术概念究竟对操作意味着什么,当这些他都很清楚的时候,他其实就接近了创作的自由。也就是说,他可以在需要团队作战的主体拍摄完成后,带着电影的基本工具,继续深入他的拍摄主体。这个主体可能是个人,是团体,也可能是城市,甚至可能是他自己的内心,如果他有毅力经年累月的去对这一切做深入挖掘的话。

设备的轻量化,让单兵作战成为可能。而实际上很多拍摄条件和拍摄场景都是只有一个人才能够深入进去。老话讲非常之观,在于险远,对吧?险远之处就不是能有很多人陪你去的。我相信从某种意义上来讲,这将是未来的电影,也可以说是我们这个时代的纪录片的一种可能。

END