开场:

刘旭光老师讲话:

各位海碧台的领导,还有我们的工作人员,非常感谢给我们提供这个很好的机会,也感谢各位来宾,谢谢大家。

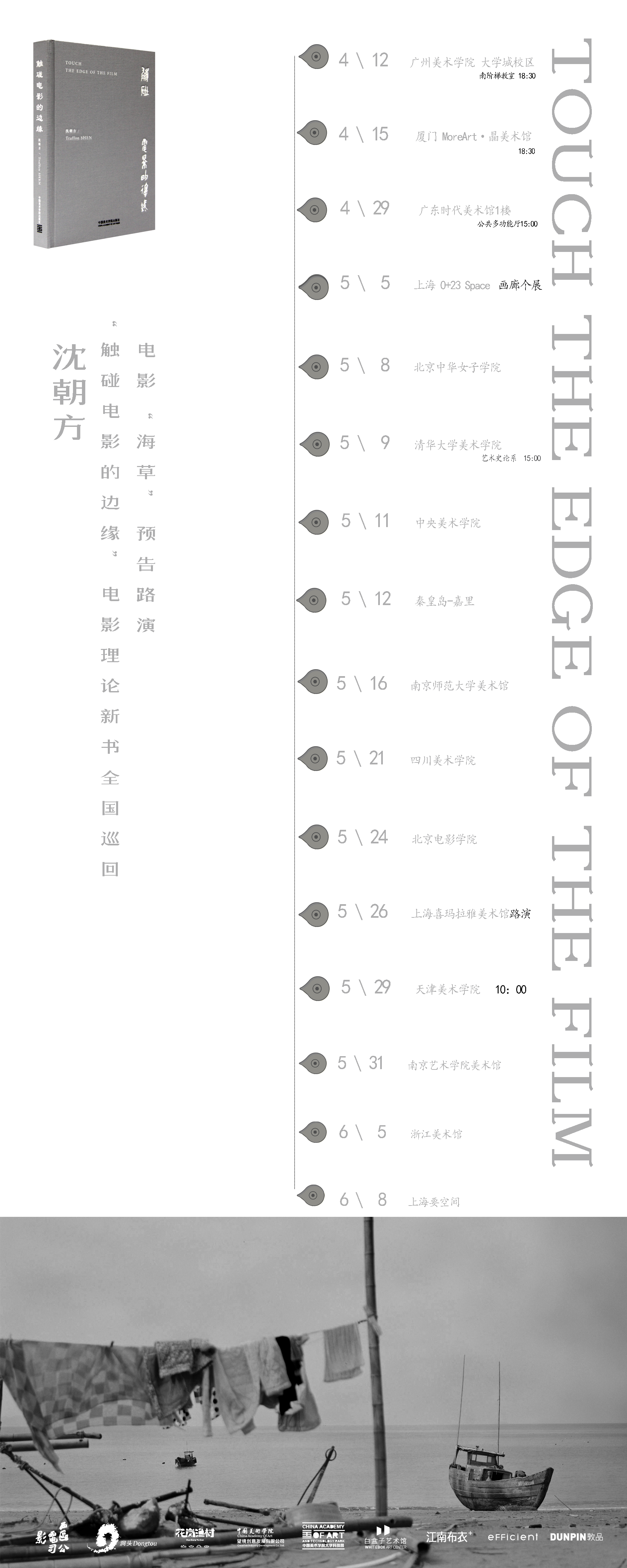

沈朝方是我们新电影也就是实验电影这个领域,一直走在前沿的艺术家,他非常努力,近年来,他做电影然后在全国推广,今年更有一个巡回的计划,一共有十几站,从南到北。

最近刚在清华做完他的讲座,他非常活跃,但是他最重要的一点是他非常的努力,所以你们要是关注一下他所在的这个领域里面,做得非常得有他自己的一个特点而且有成果。

在电影和实验电影的跨界之间,他在探索一个新的里程,也取得了艺术领域包括电影领域都获得了大家的一定的认可,我们今天能有这个机会,听朝方的讲座,我觉得非常好,谢谢大家的光临。

开讲

沈朝方老师讲话:

非常感谢!因为前两天北京的两个学校清华美术学院和中华女子学院连续两天的路演,所以这段时间比较累,早上起得特别早,几乎没睡,所以眼睛有点肿,希望能谅解我戴墨镜。

虽然有些疲劳,但是我会努力把这个报告做的学术一点,因为我的老师正坐在我的对面。刚才还说我可能需要喝一点威士忌,要不然可能会走神。

那接下来我先从我最近的作品开始。截至目前,我一共拍了三部电影,第一部是我研究生毕业作品叫《宫乐图》,然后是《南国少将的早餐》和我最近的一部电影叫做《海草》,将要放映的都是这三个作品的预告片。拍这三部电影,花了八年时间,我想把这八年以来的心路历程分享给大家。

我简单介绍一下这部电影《宫乐图》,这是一部37分钟的短片,除此之外它还有9个屏幕的影像装置,每个屏幕大概5-10分钟之间。因为如果是一个37分钟的片子在美术馆观众并不一定会有勇气看完。我们来美术馆看展览,其实看的是空间,而不是时间,人们不会花很多时间去看一部作品,所以我在美术馆里展览放了9个屏幕。

然后,37分钟的部分,是不需要接受任何审查的,所以它不是一部非常商业的电影,而是一部非常自由的电影。其实这部电影也想探讨电影新的空间的可能是什么,也就是最近出的这本新书叫做《触碰电影的边缘》。我觉得只有书写的边缘才会有书写的空间,或者说去创作之前所没有的电影,探索未被发现的地带才有真正的创作空间在里面。所以不管是我的书还是我的电影,我都在寻找除此之外的另一种可能:那一边是什么?

我记得戈达尔说过的一句话是:“我们的电影才被开发了百分之二十,还有百分之八十的语言没有被开发。”那么这80%也就被我们称之为实验,可以说我一直以来的作品都是在讨论那80%的可能性。同时,这部《宫乐图》对我来讲非常的重要,有了这部电影的训练,才有了对于电影制作的团队合作的基础,让我在色彩、光影、构图、视觉语言上有了一个很好的把握。我把这些训练放在了一个相对叙事的一部影片中,然后就有了这个《南国少将的早餐》。《南国》是一部两个半小时的影片,但同时还有一个31分钟的三屏幕的影像作品,和一个12分钟的影像作品双屏幕的,以及一系列的胶片摄影作品。

谈到摄影,我觉得这些胶片摄影有个特点就是,在我的胶片摄影之中,我不希望我的摄影是有过任何得合成和后期,所以我把摄影得后期和合成的部份交给摄影机来完成,也就像我在电影里所用的长镜头一样,我不是通过电影的剪接方式来完成一个段落而是通过人物的调度和机器的走位运动来完成一段镜头。我不太依赖后期,尤其是我的摄影。

这是因为在我没有时间和我没有条件拍电影的时候,比如资助人没有的时候,我不会把我脑子里的一些想法藏在脑子里,而是会通过一些方式给呈现出来,这其中一个是写作,另外一个就是摄影。这个想法就会有一个基本的雏形,这对于我电影的创作来讲是一个重要的过程,所以我对摄影会有一个这样子的结构。

同样,《南国少将的早餐》是我拍完《宫乐图》之后,回到杭州工作工作五年时间的第一部长片电影。我特别想要说的是电影它其实是一个团队的工作,如果没有学校的这个环境,没有刘老师那么好的人,对我润物细无声的悉心教导,以及他提供给我的各种创作可能跟平台,我是没有办法拍摄出这么纯粹的电影。

比方说,这部电影的声音设计师,他拿了非常少的钱,帮我做这部电影的音乐,非常的棒,给了我在电影中非常多的意料之外的东西。就像我拍胶片摄影一样,很多意料之外的东西恰恰是我觉得在创作中是最重要的部分。做完之后我把影片给他,隔一段时间他就给了我一个时间轴,就是从什么地方到什么地方用什么音乐,他会非常明确的告诉我这段音乐如何使用,他会非常认真的帮我完成电影音乐的部分。

每一代人的成长都是在上一代人的基础之上,继续往前走。如果没有刘老师的正能量,以及给我提供的平台,我是不可能往下拍摄这部电影。包括电影学院也是一样,如果我没在电影学院就读,我是不可能拍完宫乐图的。宫乐图所有的设备它是一个非常有要求的电影流程,如果不是电影学院的学生,不是电影学院的艺术家,哪怕非常成功的艺术家,能拿到能调度到那么多的人力物力,去拍一个实验性的影片而不是商业的影片是很难的。所以对我来讲,学校给我提供了一个非常好的创作条件,包括老师的教育,包括学校提供的硬件设备等等。所有的东西都构成了我能拍那么一部巨制的实验电影,没有任何商业目的的实验电影。

长片电影就像一本专著一样,就像一个长期的作业,就是拍宫乐图的时候在研究生期间我会写很多理论研究的文章,所以会有单篇文章的发表包括一些展览一些创作的报道,有几年时间我对这些东西非常的有热情,但是我觉得我拍实验电影拍到那个程度我再去拍短片,好像我的功力已经没有了。所以,我萌生了创作剧情长片的想法。

杭州是一个特别好的地方,杭州的生活节奏很慢,这给了我很多空间与时间寻找创作的想法。2014年到2016年两年时间我基本上没有露面,不参加任何的活动,没有展览也没有短片创作,我这两年时间就是为了拍长片电影,做一个长期作业,因为以前的电影太多太快,我总觉得哪里会有不对,所以我花了非常多的时间来研发这部电影跟书。我的电影很像一个工作坊的形式,每个节点都要经过我手的触摸因为自由所以可以精耕细作,当然也有一个不好的地方就是它资金非常的有限,所以你就要去想办法,要在一个有限的资金里去充分发挥自己的想象力,也逼着去做研究,比方说,我对历史有兴趣,对民国以来的实验电影发展脉络的兴趣。

有些学生也会来问,什么叫实验电影,什么叫实验影像,实验电影从什么时候开始,有些时候非常专业的人,面对这个的发问,他未必可以回答出来。但如果他问到我,我也没办法,那我就会感到非常羞愧。所以我去研究民国以来的实验电影的发展脉络一个是为了我自己的创作,一个也是为了教学。这样一来,当学生问我的时候,我就可以很直接的来讲,民国实验电影从什么时候开始,我们的实验电影,和西方相比晚了多少年。

为什么要上实验电影这个课,因为几乎所有的创造力都来自于实验,反之如果没有实验也就没有创造力。包括卡地亚(Cartier)也好,包括普拉达(Prada)也好,包括劳斯莱斯(Rolls-Royce)也好,包括支持我的江南布衣+、白盒子艺术馆、中国美术学院望境创意文化等等,他们会相信艺术家的探索带来新的可能。所以说艺术家其实就是拿生活和自己的身体去做实验,去探索艺术的边界。新的可能才能越被称之为艺术,所以才会有普拉达(Prada)劳斯莱斯(Rolls-Royce)乐此不彼的在艺术上有那么多的投入。

影像不同与实验电影。因为电影是有其一个硬性的标准和要求的,所以所有的实验电影也是有一个标准和要求的,不是所有的都能叫做实验电影,肉眼看得到的东西可以叫做影像,但不能叫做电影,因为电影它有一个工业的基本的标配。所以,可能是因为在电影学院,我对电影的画质以及设备我都会非常非常的敏感。作为一个实验电影或者是作为一个剧情片,我觉得它的工业感和它的画质是非常非常重要的。纪录片可能是社会青年非常擅长的东西,但是在学院受过训练的人,其实非常难和社会青年去比较来拍纪录片的强度,受过学院训练的人还是会去研究电影语言,所以在视听上会更考究,更专注。我是属于后者的这样的一个艺术家。

一个长镜头,没有通过剪辑的方式,因此往往通过运动镜头和演员走位的方式来阐述一个片段。因为东西方电影有个区别就是东方非常写意,而西方非常写实,通常西方的影片会在一个场景里面讲述故事,完成一部电影,而中国人很不善于讲故事,中国人是最不会讲故事的民族。因此我们会说王家卫是最浪漫的电影,而不会说是最深刻的电影,你可以说迈克尔·哈内克(Michael Haneke)最深刻的电影,但不能说王家卫是。王家卫有他最独到的地方,他有他的诗情画意,他的语境,他有他非叙事性的排演、褶皱、走廊、楼梯,这些都构成了他最重要的叙事核心,同时这恰恰是他最有创造力的部分。《南国》也是,把人放在一个环境里头,要靠以“物”带起来一种人与人的心境,可能是东西方不同的一点。同时我研究民国实验电影的脉络,可以在电影里看到许多挥之不去的跟戏曲有关的一些东西,它跟西方的戏剧的关系是截然相反的。对于剪辑来讲,我可能会更在意剪接点往前一点往后一点的区别,大家可以感受一部电影名字叫《帕特森》(Paterson),是有关于日常的一部电影,其中最无聊的部分恰恰是他电影最有特色的一部分。

我称《南国》是没有想过接受任何的审查而单纯想去拍的一部电影,觉得要对得起电影这么长时间给自己的滋养。因为我生长在一个比较闭塞的环境,后面能有幸能接受到很好的教育确实很感恩。这并不是说我否定我的家乡,鼓浪屿地方确实很好,但对世界的认知也是非常有限。电影是我的一个窗口,在我求知欲最强的时候,电影滋养了我。我想用我的方式来回馈电影对我的改变,也因此我想拍一部纯粹的电影,而不是要去接受审查的电影。2011年是《宫乐图》, 2016年是《南国少将的早餐》,2018年是《海草》。

《海草》是一部即将上映的电影。资金比较有限,但我把有限的资金都拿去花在“人”身上,来讲述一个关于日常的,关于救赎的,关于人跟人之间感情连结的故事。我可能非常希望能够通过这部电影传递人和人之间的善意,也就是说不要留下任何遗憾。我们很少和自己的家庭在一起相聚,当父母年迈,甚至病故,你都无法用时间填满那个家。我想,无数的电影在告诉我,电影是关于遗憾的,当然这也是我亲身经历的,我把我的亲身经历放在这部电影里面,我希望少一点遗憾,多一点人和人之间在一起相处的温度。路演也是如此,路演之中也会有人与人之间的温度,不像微信或是其他的社交平台,我觉得人见面是会有温度的。

在这里要再次感谢刘老师,这里面不管是电影片头也好,包括我成立的电影公司也好,都是刘老师亲自给题的字,对我来讲是一个非常大的鼓励,也是一种认同,因为做事业的时候,总是会横冲直撞,很多人不能够理解,但刘老师总是在我最艰难的时候,往上去推我,有一次刘老师跟我说,“朝方你跟头翻得的挺好的”,我的理解就是刘老师会一直往前推着我。

2009年我在北京买了一套房子,但之后我为了拍我的《宫乐图》,而选择把它卖掉了。我在想,如果没有我的《宫乐图》,肯定也没有我现在的职业生涯。拍这部片子是我认为自己学生生涯的最后一次创作。所以整个拍摄中,我都带着一种着魔的执着,我认为是电影魔力的感召。同样我也相信不止我一个人是这样,我想我们电影学院的很多学生,为了自己创作也会投入非常多去努力。

我肯定是因为电影而着魔了,所以一条路走到黑。我想能做一件事最好的条件就是,越少杂质,越简单,就越好。这其中包括生活,包括制作的方式,包括做展览的方式,包括传播的方式,越简单,可能就越生动,也会越持久,所以我所有的东西我都喜欢用极简的方式去呈现,去传播,去制作。

本来是要把路演的这部书带过来,但是在清华美术学院我带了三十本书,都被他们拿走了。所以非常抱歉我没能把这个实物带到现场。

现在我来介绍一下这部新书的结构。我今天要讲的这篇文章《民国以来的实验电影的脉络与现象》,就是这部本书的第一个部分。

每一次对我个人创作脉络的回顾,书写的意义、价值和可能,我也不断在讨论电影是否是纯艺术。小津安二郎说,电影是一种“纯而不纯的艺术”,原因是他作为一个片场电影导演,要养活很多人,而且是胶片时代,你的一次电影拍摄就是一次工厂生产,有摄影、灯工,你要有后期的剪接台,配光,洗印,一系列的东西,你需要用一个群体来完成。但我们现在的时代有点不一样,现在的科学技术,让我们的电影制作变得非常的平等,我们可以用很多后期的软件来完成电影的制作。比方说《宫乐图》剪辑是我一个人完成的但调色是项国强《少年巴比伦》的导演、摄影是刘懿增《幕后玩家》的摄影师。所以我可以大胆的说,电影也可以是一个“纯而又纯的艺术”。

在艺术与非艺术的边缘上,电影是一个非常有意思的东西。它既有商业属性,也有艺术的属性。所以我在讨论“艺术与非艺术的边缘”与电影之间的关系时,有了这篇文章。很多时候,影像的世界十分丰富,其中有美术馆的电影,有影像装置,然后也有艺术电影,有商业电影。那就是说电影和当代艺术是有一个交叉点的。于是我就写了一篇《当代艺术和当代电影的雾水情缘》。然后还有一篇是《亚洲电影的原罪》。纵观整个亚洲历史,在近代的时候,整个经济、政治是被抛在后面的,所以文化也是被抛在后面的,电影工业技术更是远远落后于西方国家。因此我就写了一篇这样的文章,想去讨论当今的我们应该怎么样做,我们要如何去追赶上西方,我们要用什么样的方式去拍摄我们的电影。

第二个部分是我的实践,我做的上海艺术设计展的“电影城市”单元,做了一个片子叫做《上海的百年艺术的演变》,我用电影的再剪接的方式去展现上海的百年历史的演变,也就是说我通过我的实践,我的创作,我的策展,我的项目来证明那个理论和创作之间的关系。

第三个部分是电影札记,就是我对电影的一些认识,一些想法,包括我在杭州组织的一个叫做“周末”电影放映。因为我一直想做一个电影放映,一些小众的放映,又有电影,又有画廊,也有简餐,成为像台北的光点电影院一样,让电影和艺术所构成的氛围成为一种新的城市生态。北京有一个接近这个感觉的地方,叫做“百老汇“。但是百老汇放映的商业电影特别多,而我刚说的侯孝贤的光点电影院所放映的全部是艺术电影,以及围绕艺术电影的所有的周边。

我觉得这样一个场所对于一个城市的公民教育是非常重要。城市的公民教育不仅仅来自于大学,也来自于一些民间的机构,比如说厦门有厦大,我们不可想象若是没有厦门大学福建就几乎没有公民教育。但是你可以想象如果没有光点电影院,那一个城市的结构是会有多么的单薄,所以光点电影院对于很多人是非常重要。我去过两次,其中一次是看了《海街日记》。那里的观众非常有素质,相比较我在那个地方算是看电影算是没有素质的了。就这种训练人的方式,对于做创作的人来讲非常重要。因为它会聚集起一群志同道合的创作者,形成创作的空间和可能性。所以我在杭州做了一个“周末“电影放映,在有限的能力之下去做这个事,当然是以“光点“作为目标。

然后第四部分是我的一些访谈。

最后一章是我的第一本书,叫做《一个人的戏剧》,里面比较重要的文章我都放在了附录里面。因为我前面写的两部书都没有在大陆发行,其中一个非常重要的原因是,当代艺术家其实最想要的就是自由,而我自己作为一个当代艺术家,因此我的书当然也想要自由。版式我要自己设计,纸张我要自己选择,排版我要自己掌握,甚至包括每一个字。年轻的时候都是这样单纯。拍了两部不上映的电影,写了两本国内没有的很好的书,现在到了“第三部“,我想试着做一点不同,让出版社该出版的出版,该立项的立项,整个按照电影的流程来做。这个过程可以说妥协,也可以说交流。我想试着和过去有点不一样,我愿意接受和承认电影是一个交流的艺术,我愿意让这些书里的文章有更多的传播,因此去掉一些东西我认为是值得的。

关于这部电影和书我先讲到这里了。

然后再来展开这部书里的一篇文章,《民国以来的实验电影的脉络与现象》。

第一次讲这篇文章是在台湾的牯岭街剧场做了一场报告,第二次是在民生美术馆。都是因为我的第一本书,《一个人的戏剧》路演的需要。借着这次路演,我又重新整理了这一篇文章。我可能很喜欢把我一些即兴的谈话,和一些片段的想法,整理成文字,所以这篇文章严格来讲是由我的第一本书的路演而慢慢开始形成的。路演有个特别好的地方,就是有很多不重复的即兴的东西出现,同时又可以成为文章里的一些重要的元素。

首先是这部《春闺断梦》,它是民国以来的第一部实验电影,是文华影片公司出品的。在1937年日本侵华战争时期,如果想拍电影,一定是以一个电影公司的形式去进行拍摄的,一个人是拍不了电影的。当时文化公司要他们的导演拍10个关于抗日的短片,费穆拍出了最实验的作品。费穆的教育背景非常有意思,他出生的家庭有非常好的传统,包括戏曲对他都有着很好的滋养。同时他又在法属租界小学接受西方教育,所以他有东西方的两种教育的背景。《春闺断梦》里没有任何的对白,是一部关于抗日主题的电影。但是它却谈到的更多是关于梦境的,关于幻觉的,关于象征性的。也就是说这部电影它是以一种非常隐喻的方式来讲述日本侵华的,所以是一部标准的实验电影,充满各种探索性,没有任何的叙事。

1937年是欧洲先锋派进入尾声的时候,欧洲大量的艺术家在一战到二战的时间,从印象派、表现主义到未来派的艺术家都开始拍电影,其中最有名的超现实主义艺术家是《安达鲁狗》的作者布努埃尔(Luis Buñuel)。如果没有这一部超现实的电影,我想之后布努埃尔(Luis Buñuel)的电影就会失去他独特的超现实语言。有趣的是刁亦男在前几年以一部《白日焰火》拿下柏林电影节的金熊奖之后曾说,他觉得布努埃尔(Luis Buñuel)给他的改变是巨大的,他说Buñuel的电影是来自于实验的。“尽管自己的创作是以叙事为主,但实验的思维是挥之不去的,它构成了自己创作的一个基调。”

所以我认为实验的训练是非常非常关键的。这也是为什么我们北京电影学院有一个新媒体实验电影的专业。我们的王鸿海院长也意识到我们的电影不能只是叙事。我们的电影需要一些更国际性的语言,更探索性的元素。我是这个专业第一批的学生,也不能说是历史责任吧,我可能觉得我能做的也就这点事儿,把实验电影的可能性做到极致。

接下来这一部是《孔夫子》。这里面有关于儒学的传统,关于象征主义关于表现主义的。在放映的这个片段里,齐伐鲁的这场战争,我们听到的是战争的声音,虽然没有真正的战争场面,但是我们知道这是一场大仗。电影会用一种非常巧妙地方式去表现电影中的冲突和矛盾。在打仗祭旗时,将士们会先把战鼓的鼓面上涂满动物的鲜血,然后击鼓,然后军队开始出征,战争开始了。这种手法很激浪派,甚至比激浪派早了二三十年。所以说我们的传统里有很多大胆的实验的部分。贾樟柯最近的一部电影叫做《江湖儿女》,是费穆想拍却最后没有拍成的一部电影,他用了这个名字。我想所有的电影人或当代艺术家也好,都从我们脉络里找到了很多不一样的,取之不竭的养分。

费穆的这两部片子,都是很实验的,第一部是纯实验电影,第二部是实验的剧情电影。而到了第三部就是整个电影史排名上非常重要的一部中国电影,《小城之春》。儒家的传统是这部片子的重点。虽然你的初恋和你的朋友结婚了,但因为你对你的初恋还留有感情,于是就有了情感跟道德的一个困局。包括王家卫的《花样年华》的周慕云和苏丽珍,《卧虎藏龙》里的李慕白和俞秀莲,都是儒家文化的三纲五常下对于伦理的一种敬畏,都是儒学传统,这是中国非常有特点的一部分,就是文化里面的那种价值观念。在整个世界,《卧虎藏龙》那么流行,《花样年华》也那么流行,它其实是有独到的价值体系在支撑着这电影,这种东西对于我们新一代的创作者当然非常非常的重要。包括卷轴美学,用卷轴的方式去摊开的一个长镜头,沟口健二的电影就经常使用这种手法。沟口健二的电影基本上是一个场景一个镜头,就像我刚才放的我的《南国少将的早餐》的片段一样,都是一个场景一个镜头。他通过调度,通过把日本所有的民间的艺术,工艺的美术,应用到片子里面去,拿了连续三届的威尼斯电影节大奖。这套东西,西方人做不了,包括黑泽明拍《蜘蛛巢城》东方的《麦克白》,基本没有对话,没有对白。但西方不一样,他们很爱说话,特别善于思辨,逻辑性特别强,所以东西方拍出来的《麦克白》是完全不一样的。

再谈到王家卫电影里的“褶皱”与“排演”。排演是非叙事性的一部分,妻子和丈夫他们在演他们如何变得有感情,如何在一起的,这些构成了他电影里最有创造性的一部分。包括他的“褶皱”,走到走廊的尽头,已经代表着走到尽头了。包括下楼梯,用符号去分析,是非常精准的。就像我们看阿巴斯(Abbas Kiarostami)的电影也是一样,一往上走两个人关系破裂了,再往下走,两个人关系又愈合了。其实你认真地用符号学去分析,这些符号是非常有道理的。就像“走廊”,从一个房间到另一个房间,如果不通过走廊而是外面的扶梯,它其实从某种意义上讲是非法入境,他们感情是一定不能善终的。很多时候电影的故事不是通过对话而是通过所有的画面的元素来完成这个叙事,这就可能是电影最有意思的地方。

紧接着还有两个阶段,一个阶段是1949-1966年的17年电影,我们把这些电影称为工农兵叙事的电影,工农兵叙事的电影当然也就谈不上什么实验电影,然后1966-1976年又是十年的样板式电影。更是谈不上实验。再然后对于文革的反思,还是一个叙事的概念,也谈不上实验。真正再次出现实验是从“第五代”电影开始,是从《红高粱》开始。《红高粱》是一部非常非常重要的电影,这部电影拿了柏林的金熊奖。当然拿什么奖不是特别重要,重要的是他里边的精神。我现在看我还是觉得是一部非常好的艺术片,非常的实验,是由莫言的小说改编。所以我觉得电影制片厂的那套方式是特别有用的,就是你不能随便拍一部电影,剧本要看,环节要审核,真正可以做的时候再开始做。我们这代的电影人相比起来也是太容易了,所以有时候会太考虑,太理性。红高粱里面既有文本的东西,又有小说的东西,同时又非常实验非常大胆,是第五代实验性代表的一部电影。

到了以贾樟柯,娄烨为首的“第六代”也有非常实验的东西,比如《苏州河》,这是一部很好的电影,非常非常的实验,不过还是一个叙事范畴的实验电影。而贾樟柯的贡献就在于他不像第五代电影,他电影中有那么多的他的特征,电影中的小写之人,他的实验性,他那种接近纪录片的拍摄方式,填补了中国电影史中以前没有的空缺。

真正出现实验电影的群体是2000年前后,严格来说是当代艺术家在做实验电影。这有点接近于像二三十年代的欧洲先锋派。也就是说整个中国实验电影的浪潮比西方整整晚了80年。当时就觉得这个课要补上,不然我们的电影永远都是那样,永远都是那样的叙事方式,永远都是一种工业,而不是一种艺术。所以我觉得晚了80年,没有问题,因为全球化,时间是可以压缩的,2011我在广州的53美术馆展我的《宫乐图》,跟美国的艺术家拍的实验电影一起,其实你很难看得出来,这个是中国的导演,那个是美国的导演,这之间有什么区别。全球化使得我们跟所有国家的技术是平等的,但而有些东西是不一样的,比如说对电影的敏感程度,电影创作的自由程度。所以,实验电影没有问题,但是我们的院线电影就会比较困难,因为真正的电影在触碰边界而我们的审查制度在回避边界,困难就在这个地方。

今天讲《民国以来的实验电影脉络与现象》我想最多的是讲到了我自己的创作,然后我在后面做了一个非常极简的梳理。我的文章在民生美术馆网站和在搜狐网上可以找到,《实验电影的百年变化史》好像已经有两万的点击量。如果你们有兴趣了解电影语言的研究,可以在当当网或者淘宝上面搜《触碰电影的边缘》,并且全国各地的新华书店、大学的图书馆也都可以买到看到这本书。

感谢到场的每一个人,包括我的老师,来听我的这场报告,让我可以把我创作的研究的阶段性成果和大家进行分享。如果有兴趣的朋友我们可以私下里再进行交流,谢谢大家。